小梁切除術聯合康柏西普對新生血管性青光眼患者視力的影響

李 琰,李燕偉

(河南科技大學第一附屬醫院眼科,河南 洛陽 471000)

新生血管性青光眼(NVG)作為眼科疾病易導致患者眼痛、畏光、充血及及角膜水腫等癥狀,可受到多種病因引發,診斷可發現虹膜表面積及前房角有新生血管,瞳孔散大,瞳孔緣色素外翻,即患眼虹膜上存在新生血管和非眼內出血[1]。小梁切除術在青光眼治療中應用較普遍,其可通過建立房水引流通道,起到降眼壓、促使視力改善的作用,但此術式存在一定風險,尤其易發生術后虹膜出血,需聯合藥物預防[2]。腫瘤壞死因子α(TNF-α)、血管內皮生長因子(VEGF)為導致新生血管及術后虹膜出血的因子,需采取藥物控制治療,如康柏西普、雷珠單抗均可起到抗VEGF作用,而具體選擇何種藥物需深入研究[3]。為此,本研究對小梁切除術聯合康柏西普或雷珠單抗治療對NVG患者視力及TNF-α、VEGF水平的影響進行了探討,現報道如下。

1 資料與方法

1.1資料

1.1.1一般資料 選取2016年8月至2020年5月本院收治的NVG患者80例作為研究對象,將其分為觀察組和對照組,每組40例。對照組患者中男23例,女17例;年齡25~70歲,平均(45.87±4.17)歲;左眼25例,右眼15例;眼壓22~42 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa),平均(29.42±5.46)mm Hg。觀察組患者中男21例,女19例;年齡25~68歲,平均(45.15±4.22)歲;左眼23例,右眼17例;眼壓22~44 mm Hg,平均(29.35±5.27)mm Hg;2組患者性別、年齡、眼壓等一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。本研究獲醫院倫理委員會批準。

1.1.2納入標準[4](1)經眼壓及房角鏡檢查確診;(2)滿足《我國原發性青光眼診斷和治療專家共識》中相關診斷標準;(3)經最大劑量抗青光眼藥物治療后眼壓大于21 mm Hg;(4)無全視網膜光凝治療史;(5)患者及家屬對本研究知情同意。

1.1.3排除標準[5](1)嚴重全身性疾病患者;(2)嚴重心、腦血管疾病患者;(3)其他原發性眼部疾病患者;(4)眼部手術患者。

1.2方法

1.2.1治療方法

1.2.1.1對照組 術前3 d給予左氧氟沙星滴眼液治療,每天4次。術中常規鋪巾,沖洗結膜囊,表面麻醉,經距角膜緣4 mm位置睫狀體平坦部進針,玻璃體腔內注射雷珠單抗0.05 mL,當天注入1次,注射后2~7 d眼壓穩定后行小梁切除術治療。若眼壓升高至40 mm Hg行前房穿刺。復查眼壓穩定及虹膜、前角新生血管消退后行小梁切除術,經12:00點方位做以穹隆為基底的結膜瓣,制作鞏膜瓣(4 mm×3 mm,1/2厚),置入透明角膜內0.5 mm,再置入絲裂霉素C棉片于鞏膜瓣、結膜瓣下(0.4 g/L),3 min后取出,再用0.9%氯化鈉注射液沖洗結膜囊,剪取小梁組織2 mm×1 mm,切除虹膜周邊,縫合結膜瓣,若房水引流滿意則間斷縫合結膜,并涂抹妥布霉素地塞米松于結膜囊,包扎。術后給予滴眼液抗感染治療。

1.2.1.2觀察組 術前準備、術后小梁切除術方法均與對照組相同,但經距角膜緣4 mm位置睫狀體平坦部進針后玻璃體腔內注射康柏西普0.05 mL,當天注入1次,注射后2~7 d眼壓穩定后行小梁切除術治療。

1.2.2觀察指標 (1)記錄2組患者注藥前,注藥后1 d,以及術后1周、術后1、3、6個月視力變化,采用logmar視力表檢測最佳矯正視力水平;(2)術前,術后3、6個月采集2組患者靜脈血,采用酶聯免疫吸附法測定TNF-α、VEGF水平變化;(3)記錄2組患者新生血管消退時間,以及淺前房、少量前房積血、角膜水腫等并發癥發生情況;(4)隨訪6個月觀察2組患者復發情況。

2 結 果

2.12組患者注藥前,注藥后1 d,以及術后1周,術后1、3、6個月最佳矯正視力比較 2組患者注藥前最佳矯正視力比較,差異無統計學意義(P>0.05);2組患者注藥后1 d,以及術后1周,術后1、3、6個月最佳矯正視力均逐漸改善,2組患者注藥后1 d,以及術后1周,術后1、3、6個月最佳矯正視力,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1。

表1 2組患者注藥前,注藥后1 d,以及術后1周,術后1、3、6個月最佳矯正視力比較

2.22組患者術前,術后3、6個月TNF-α、VEGF水平比較 2組患者術前TNF-α、VEGF水平比較,差異均無統計學意義(P>0.05);觀察組患者術后3、6個月 TNF-α和VEGF水平均逐漸降低,且明顯低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 2組患者術前,術后3、6個月TNF-α、VEGF水平比較

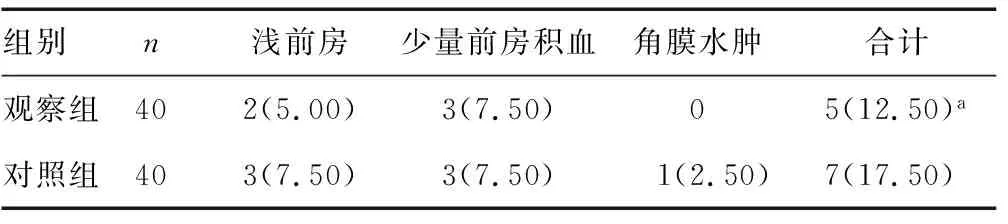

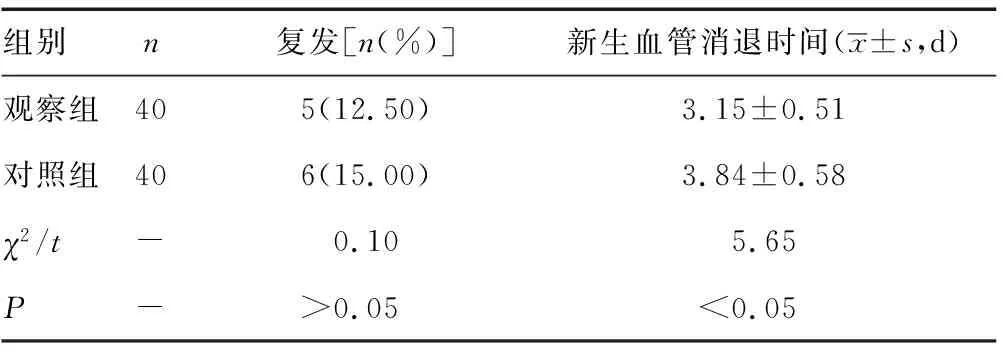

2.32組患者并發癥發生率、復發率及新生血管消退時間比較 觀察組患者新生血管消退時間明顯短于對照組,差異有統計學意義(P<0.05);2組患者并發癥發生率、復發率比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表3、4。

表3 2組患者并發癥發生情況比較[n(%)]

表4 2組患者復發率、新生血管消退時間比較

3 討 論

NVG是指虹膜和小梁表面有新生的纖維血管膜,周邊虹膜前粘連,導致房水排出阻礙的青光眼,且血管易破壞,導致反復前房出血[6-9]。常見病因為視網膜中央靜脈阻塞、糖尿病性視網膜病變等引起視網膜缺氧的疾病,血管形成后刺激因子和抑制因子失衡,眼壓升高,對視力造成較大影響。由于NVG發病機制復雜、進展快、致盲率高,需盡早行有效治療,確保患者恢復正常視力[10-12]。目前,可采取小梁切除術治療,但為降低術后并發癥發生率,需配合抗VEGF藥物治療[13]。

小梁切除術雖然可促使新生血管消退,改善眼壓,但也可能受VEGF影響,促進新生血管形成,導致術后虹膜出血及相關并發癥,而康柏西普、雷珠單抗作為抗VEGF藥物可在術前應用后抑制新生血管生長,保證良好療效[14]。

VEGF作為血管內皮細胞特異性有絲分裂原,是促使新生血管的主要細胞因子,若水平過高則導致纖維血管膜收縮、房角廣泛周邊前粘連等,導致眼壓持續升高[15]。而采用雷珠單抗治療,其作為新型抗VEGF人源化單克隆抗體生物制劑,是一種單克隆抗體片段,包括可降低免疫原性的非結合性人源化片段及鼠高親和力抗原決定簇兩部分,可抑制VEGF-A,阻斷其與其他受體結合,減輕炎癥,改善眼壓。

康柏西普作為新一代抗VEGF融合蛋白,核心區域由人VEGFR1中的免疫球蛋白樣區域2,和VEGFR2中的免疫球蛋白樣區域3和4與人的免疫球蛋白Fc片斷經融合而成(相對分子質量為142×103),可通過與VEGF競爭性結合,抑制VEGF過度表達,阻礙新生血管形成,虹膜表面新生血管的萎縮[16]。有研究發現,VEGF受體1、2和免疫球蛋白片段融合而成的康柏西普與人體胎盤生長因子、VEGF-A、VEGF-B均具有更好的親和度,藥物使用后對VEGF-A產生調節作用,在臨床應用中患者無應答現象概率更低。上述2種藥物均可起到降低TNF-α水平、抑制新生血管等作用,其中康柏西普改善效果相對更好,可增強療效,促進TNF-α進一步快速降低。

本研究結果顯示,2組患者注藥后及術后最佳矯正視力均逐漸改善,2組患者注藥后及術后最佳矯正視力比較,差異均無統計學意義(P>0.05);觀察組患者術后3、6個月TNF-α、VEGF水平逐漸降低,且明顯低于對照組,新生血管消退時間明顯短于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05);2組患者并發癥發生率、復發率比較,差異均無統計學意義(P>0.05),提示小梁切除術聯合康柏西普可獲得良好的視力改善效果,尤其抑制TNF-α、VEGF,阻礙新生血管形成,保證治療的徹底性,且并發癥少,屬于可靠的治療方案。

綜上所述,與小梁切除術聯合雷珠單抗比較,聯合康柏西普治療對NVG患者視力改善及對TNF-α、VEGF水平的抑制效果更好,值得推廣應用。