捏脊療法結合中藥熱奄包治療小兒厭食癥臨床觀察

楊建蓮,張 晨,李慧佳,秦合偉

(1.河南省駐馬店市中醫院兒科,河南 駐馬店 463000;2.河南省中醫院,河南 鄭州 450002)

小兒厭食癥(Anore xia)是以小兒較長期食欲減退或食欲缺乏為主要癥狀的消化功能紊亂性疾病,四季可發,夏季多見,多發于1~6歲,發生率為12%-34%,城市家庭發病率高于農村[1]。小兒厭食癥的發病機制尚不清楚,目前尚無特效療法。研究發現捏脊療法治療厭食癥具有一定的臨床療效,但其具體作用機制不十分明確[2],本研究用捏脊療法聯合中藥熱奄包治療小兒厭食癥效果較好,報道如下。

1 臨床資料

共80例,均為2017年10月至2019年10月收治患兒,采用隨機數字表法分為對照組和觀察組各40例。觀察組男20例,女20例;年齡1~7歲,平均(5.11±0.76)歲;病程3~15個月,平均(19.13±3.79)個月。對照組男21例,女19例;年齡1~7歲,平均(5.21±0.82)歲;病程3~15個月,平均(18.86±4.09)個月。兩組性別、年齡和病程等比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

西醫診斷標準:依據《中醫兒科常見病診療指南》[3]和《實用兒科學》[4],明確診斷為小兒厭食癥。①長時間食不下咽,甚至憎惡飲食,食量較平常下降1/3~1/2;②病程在2個月以上,有不良飲食習慣史;③體質量長時間不增長,排除其他系統疾病。

中醫診斷標準:依據《中藥新藥臨床研究指導原則》擬定脾失健運型“不嗜食”診斷標準[5]。面色無華,厭食,體型偏瘦,精神尚可,大便稀溏夾雜不消化食物,舌質淡苔白,脈無力。

納入標準:①年齡1~7周歲;②符合西醫診斷標準和中醫診斷脾失健運型“不嗜食”標準;③家屬簽署知情同意書,并經醫院倫理委員會審查通過。

排除標準:①不符合西醫診斷標準和中醫診斷標準;②排除先天性疾病;③神志異常,無法交流;④依從性差、無法完成研究。

2 治療方法

兩組均給予基礎飲食調護:避免碳酸飲料及冷食、高糖、高脂肪食物,少量多餐、減少脂肪攝入量。另用捏脊療法。患兒俯臥于床,充分暴露背部皮膚,醫生位于患者側后方,雙手呈半握空拳姿勢,于患兒椎部皮膚處用食、中兩指與拇指呈相對狀態后三指進行提捏,提捏皮膚后,交替移動向前,持續保持捏拿狀態來進行捻、推。捏脊范圍方向是以患兒龜尾作起始點,大椎處作終止,拿、提、捏、放,猶如波浪式向前推進,結合患兒機體承受度調整揉捻力度,持續3~5min,重復3遍以上。每日1次。2周為一療程。

觀察組加用中藥熱奄包。肉桂9g,半夏12g,延胡索9g,炮姜9g,吳茱萸3g,蓽茇9g,丁香9g,木香12g。共研細末,食用鹽30 g,將藥物粉碎后裝入布袋后制成中藥 熱奄包,用蒸汽鍋加熱,待藥袋溫度下降至所能耐受溫度后,貼附在神闕穴及中脘穴處,外覆橡膠薄膜,減少熱量散失和隔水,1次60min,直至感到藥包沒有熱度為止,每日2次。

兩組均以2周為一療程,1個療程后進行療效評定。

3 觀察指標

根據《中藥新藥臨床研究指導原則》[6]對食欲、進食量、腹部不適、面色、嘔吐中醫證候積分按照無、輕、中、重分別記為0、1、2、3分。

食欲調節因子采用酶聯免疫吸附法測量血清中胃動素(MOT)、β-內啡肽(β-EP)、神經肽Y(NPY)水平。

4 療效標準

參照《中藥新藥臨床研究指導原則》擬定。顯效:總積分改善率75%以上。有效:總積分改善率25%~75%。無效:總積分改善率小于25%。

5 治療結果

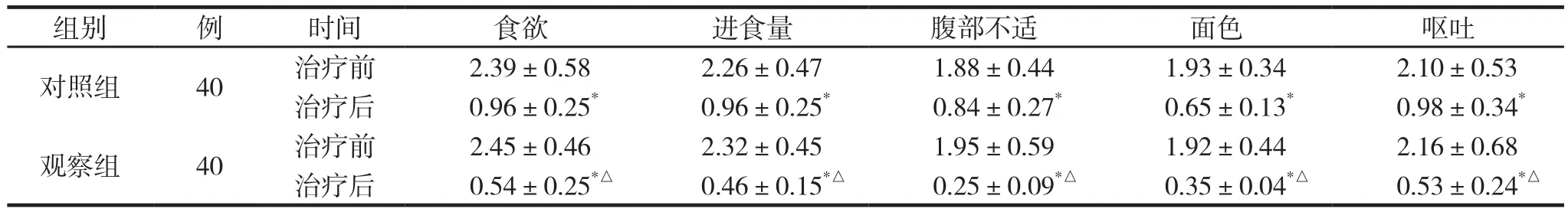

兩組治療前后中醫證候積分比較見表1。

表1 兩組治療前后中醫證候積分比較 (分,±s )

表1 兩組治療前后中醫證候積分比較 (分,±s )

注:與本組治療前比較,*P<0.05;與對照組治療后比較,△P<0.05。

組別 例 時間 食欲 進食量 腹部不適 面色 嘔吐對照組 40 治療前 2.39±0.58 2.26±0.47 1.88±0.44 1.93±0.34 2.10±0.53治療后 0.96±0.25* 0.96±0.25* 0.84±0.27* 0.65±0.13* 0.98±0.34*觀察組 40 治療前 2.45±0.46 2.32±0.45 1.95±0.59 1.92±0.44 2.16±0.68治療后 0.54±0.25*△ 0.46±0.15*△ 0.25±0.09*△ 0.35±0.04*△ 0.53±0.24*△

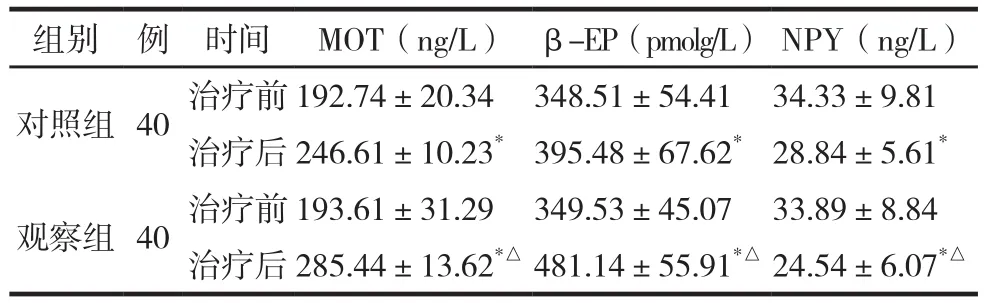

兩組治療前后MOT、β-EP和NPY水平比較見表2。

表2 兩組治療前后MOT、β-EP和NPY水平比較 (±s )

表2 兩組治療前后MOT、β-EP和NPY水平比較 (±s )

注:與本組治療前比較,*P<0.05;與對照組治療后比較,△P<0.05。

組別 例 時間 MOT(ng/L) β-EP(pmolg/L) NPY(ng/L)對照組 40治療前192.74±20.34 348.51±54.41 34.33±9.81治療后246.61±10.23*395.48±67.62*28.84±5.61*觀察組 40治療前193.61±31.29 349.53±45.07 33.89±8.84治療后 285.44±13.62*△ 481.14±55.91*△ 24.54±6.07*△

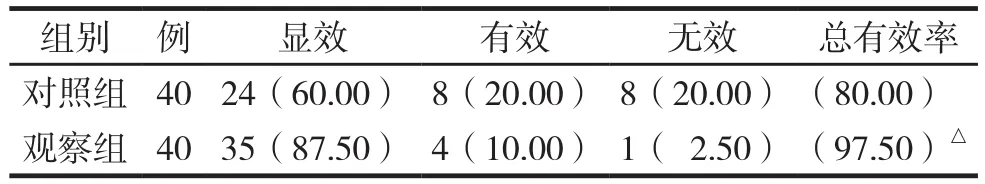

兩組臨床療效比較見表3。

表3 兩組臨床療效比較 例(%)

6 討 論

厭食癥發病機制迄今尚未完全明確,普遍認為與食欲調節因子水平紊亂或微量元素攝取不足有關,NPY、β-EP是較為關鍵的食欲調節因子。NPY為胰多肽家族激素,是與攝食直接相關的中樞促進因子,能刺激攝食、促進能量消耗,刺激副交感神經,激發機體強烈攝食欲望,能夠調節多種食欲抑制因子和促進因子[7];β-EP是腦腸肽,能夠結合腦內阿片μ受體,以調節攝食活動。MOT能夠調節胃動力,控制消化液分泌水平,調節胃竇及幽門括約肌活動,提升食欲及胃腸吸收。因此,檢測MOT和NPY、β-EP等食欲調節因子對評價臨床療效和研究藥物作用機制具有重要意義。

中醫認為,厭食癥多因脾胃功能失調所致,小兒自身臟腑功能未發育完全,經脈未盛、氣血未充,稚陰稚陽之體更易引起外邪侵入,如進食過多熱量、油脂食物,引起食物積蓄在胃腸道內,久而耗傷脾陰,引起脾胃失調和功能紊亂,造成食欲減退[8]。背為陽,腹為陰,督脈行脊而過,為陽脈之海,足太陽膀胱經行于脊柱兩旁,各臟腑背俞穴均在背部膀胱經上,捏脊療法自下而上通過手法刺激督脈及足太陽膀胱經的五臟背俞穴,可以起到調整陰陽,調和氣血,疏通經絡,恢復臟腑功能的作用,捏脊治療時著重對脾俞、胃俞、大腸俞、肝俞行提拿手法,以達疏導氣機、調補脾胃之效[9]。

熱奄包外敷可使毛細血管擴張,改善局部血液循環,促進藥物有效成分滲透血脈之中,直達病灶,起到“靶向用藥”的作用。神闕穴在腹中部任脈上,通五臟六腑,可培本固元、和胃理腸,能健運脾胃,調暢氣機,增強機體抗病能力。中脘穴為胃之募,腑之會,又系手太陰、少陽、足陽明、任脈之會所,故可用治一切腑病(胃、膽、胰腺、大小腸),尤以胃的疾患為先,有疏利中焦氣機、補中氣、疏理中氣之效。中藥熱奄包采用藥穴協同,可增強健胃理氣之功,提高機體免疫力,促進胃腸蠕動,恢復胃腸功能,從而緩解消化不良癥狀。

捏脊療法聯合中藥熱奄包治療小兒功能性消化不良,其作用機制可能是通過調控MOT持續釋放,有效改善胃腸運動功能,促進β-EP釋放,增加食欲,協同調節中樞促進因子NPY,共同刺激攝食、促進能量消耗。