針刺結合中藥治療急性周圍性面癱臨床觀察

黃泰瓊,王金紅

(1.云南省文山州中醫院痿病科,云南 文山 663000;2.云南省硯山縣中醫院,云南 硯山 663100)

急性周圍性面癱臨床主要表現為面部肌肉癱瘓,口眼歪斜,患側不能皺眉、閉眼、鼓腮等動作,臨床上較為常見多發,患病年齡、季節不限,多為單側發病[1]。病因主要為病毒感染、受寒等所致面神經缺血水腫,急性起病,嚴重影響患者日常生活。本研究用針刺結合中藥治療急性周圍性面癱效果較好,報道如下。

1 臨床資料

共120例,均為2019年11月至2020年4月我院收治的急性周圍性面癱患者,隨機分為A、B、C組各40例。A組男22例,女18例;年齡25~65歲,平均(42.14±3.57)歲;病程1~8天,平均(2.38±0.59)天;左、右側發病分別為21例和19例。B組男23例,女17例;年齡24~66歲,平均(43.05±3.24)歲;病程1~7天,平均(2.29±0.63)天;左、右側發病分別為20例和20例。C組男21例,女19例;年齡26~66歲,平均(43.36±3.42)歲;病程1~9天,平均(2.42±0.48)天;左、右側發病分別為18例和22例。3組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

診斷標準:①西醫參照《神經病學》[2]。發病突然,多發于單側,表現為一側面部肌肉癱瘓、麻木,額紋消失,鼻唇溝變淺,伴有口角歪斜,眼瞼不能閉合,皺眉、閉眼、鼓腮困難,飲水漏水等。②中醫參照《針灸學》[3],辨證為風寒阻絡證:面部多有受涼史,發病突然,眼瞼無法閉合,口眼歪斜,伴有發熱、頭痛、流涕表現,舌質紅,苔白膩,脈浮緊。

納入標準:①符合急性周圍性面癱診斷標準;②年齡24~66歲;③單側發病;④意識清晰;簽署知情同意書,醫院倫理委員會批準。

排除標準:①病程大于7天;②顱外傷引起的面癱;③腦血管疾病、顱內腫瘤等引起的中樞性面癱;④妊娠或哺乳期;⑤精神異常;⑥依從性差。

2 治療方法

A組用針刺治療。常規消毒穴位皮膚,取患側攢竹穴、風池穴、陽白穴、頰車穴、地倉穴、下關穴、迎香穴,輕淺刺激,用平補平瀉手法,留針30min,配以健側合谷瀉實手法,日1次。。

B組用中藥內服熏洗治療。藥用生黃芪30g,赤芍、桂枝、生地黃、白僵蠶各15g,當歸12g,防風、川芎、白芷各10g,荊芥9g,蜈蚣2條,全蝎、炙甘草各6g。每日1劑,水煎后取汁500mL,將藥液分為2份,其中250mL分早晚飯后溫服。另外250mL熏洗患處,先用加熱后的藥液蒸汽熏蒸患處,藥液溫度降至40℃左右后,用藥液洗敷患處,日2次,每次熏洗30min。

C組用針刺結合中藥內服熏洗治療。

A、B、C3組均7天為一療程,連續治療2個療程。

3 觀察指標

治療前后House-Brackmann(H-B)面神經功能評分,分數越低效果越好;治療前后中醫癥狀評分,分為0分(無異常)、1分(輕度異常)、2分(中度異常)、3分(重度異常),分數越高病情越嚴重。

4 療效標準

參照《臨床常見疾病診療標準》[4]。臨床痊愈:H-B評級為Ⅰ級,面部肌肉、雙側額紋、鼻唇溝、皺眉、閉眼、鼓腮等癥狀恢復正常。顯效:H-B評級為Ⅰ~Ⅱ級,面部肌肉、雙側額紋、鼻唇溝等癥狀基本恢復。有效:H-B評級為Ⅲ級,面部肌肉、雙側額紋、鼻唇溝等癥狀有所改善。無效:未達“有效”標準。

5 治療結果

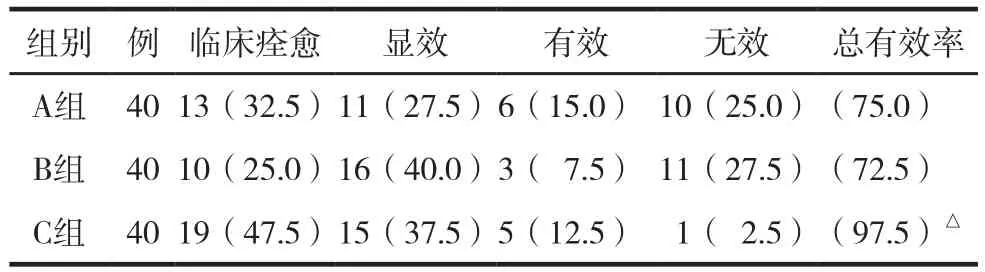

3組臨床療效比較見表1。

表1 3組臨床療效比較 例(%)

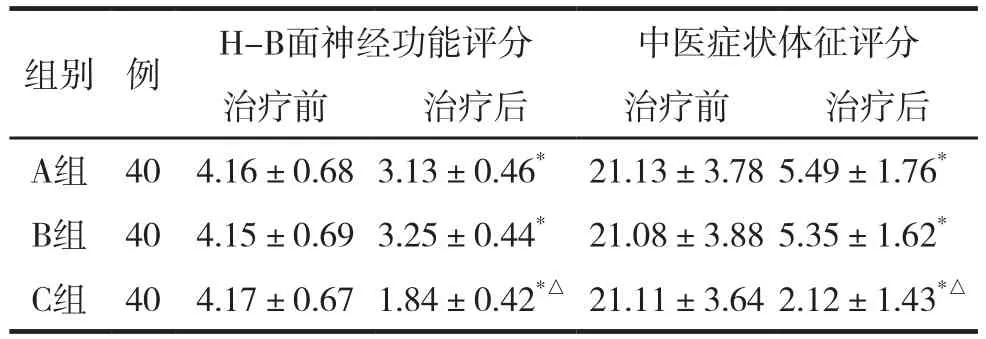

3組治療前后H-B面神經功能及中醫癥狀體征評分比較見表2。

表2 3組治療前后H-B面神經功能及中醫癥狀體征評分比較 (分,±s)

表2 3組治療前后H-B面神經功能及中醫癥狀體征評分比較 (分,±s)

注:與本組治療前比較,*P<0.05;與A組、B組治療后比較,△P<0.05。

組別 例 H-B面神經功能評分 中醫癥狀體征評分治療前 治療后 治療前 治療后A組 40 4.16±0.68 3.13±0.46* 21.13±3.78 5.49±1.76*B組 40 4.15±0.69 3.25±0.44* 21.08±3.88 5.35±1.62*C組 40 4.17±0.67 1.84±0.42*△ 21.11±3.64 2.12±1.43*△

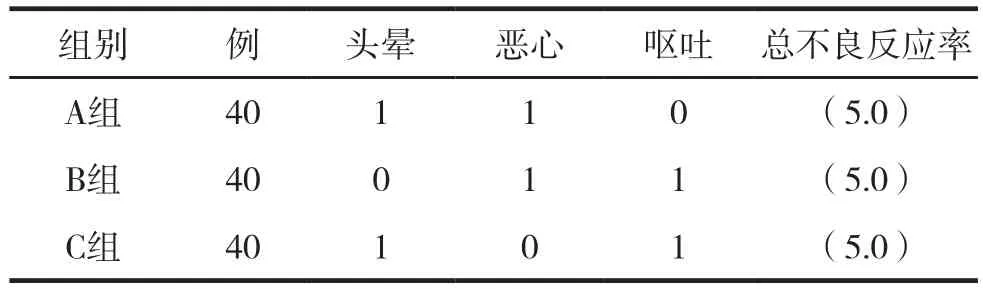

3組不良反應情況比較見表3。

表3 不良反應情況比較 例(%)

6 討 論

急性周圍性面癱屬中醫“口眼歪斜”“口僻”等范疇。中醫認為面癱是由于機體正氣不足,導致風邪入侵,使面部經絡阻滯,氣血無法正常運行,面部肌肉縱緩不收。急性周圍性面癱發病突然,多數此前有受涼或受寒史,多發于單側,一側面部肌肉癱瘓、麻木,額紋消失,鼻唇溝變淺,伴有口角歪斜,眼瞼不能閉合,皺眉、閉眼、鼓腮困難,飲水漏水。現代醫學認為該病是由病毒感染、受寒等所致,局部神經血管痙攣,神經缺血水腫,故早期給予有效治療,盡早修復損傷神經,改善局部血液循環是治療關鍵[5]。

針灸有改善局部血液循環的作用,風寒阻絡證面癱正氣不足,風邪侵襲陽明經、少陽經。針灸取攢竹穴、風池穴、陽白穴、頰車穴、地倉穴、下關穴、迎香穴。攢竹屬足太陽膀胱經,針刺有祛風通絡、清熱明目之效;風池、陽白屬足少陽膽經,針刺風池有疏通經絡、通暢氣血、清熱降火之效,針刺陽白有疏風清熱,清頭明目之效;頰車、地倉、下關屬足陽明胃經,針刺頰車有開關通絡、祛風清熱之效,針刺地倉有活血化瘀、舒筋活絡之效,針刺下關有通關利竅、疏風清熱、消腫止痛之效;迎香屬手陽明大腸經,針刺有通利鼻竅、疏散風熱之效[6]。中藥內服熏洗方中黃芪補氣固表,赤芍、桂枝散寒止痛,生地黃養血補血,白僵蠶化痰散結,當歸活血補血,祛風除濕,川芎活血行氣,白芷祛風燥濕,荊芥解表散風,全蝎、蜈蚣息風鎮痙、通絡止痛,炙甘草滋陰養血并調和諸藥。諸藥合用,有祛風通絡、補氣固表、養血補血之效。針灸結合中藥內服熏洗治療可以調整氣血,疏通經絡,改善局部血液循環和神經功能[7]。

針灸結合中藥內服熏洗治療急性周圍性面癱效果較好。