北疆電線積冰的分布及區劃

張小軍,莊文兵,肯巴提·波拉提

(1.國網新疆電力有限公司電力科學研究院,新疆,烏魯木齊830011;2.新疆氣象服務中心,新疆,烏魯木齊 830002)

雨凇、霧凇凝附在導線上或濕雪凍結在導線上的現象,稱為電線積冰[1]。冰附著在輸電線路上,會增加輸電線的質量,從而導致線路短路、桿塔倒塌、冰閃跳閘等事故,嚴重的電線積冰甚至會導致輸電線路崩潰,因此電線積冰導致的事故是國內外電力系統最嚴重的自然災害之一[2]。2009年2月5—7日,塔城電力公司、阿勒泰電力公司所屬3條110 kV線路先后因積冰跳閘4次。塔城電力公司所屬2條線路2月7日先后發生垂直排列的導線由于不均勻積冰造成相間距離不足而跳閘[3]。目前,電線積冰資料的應用研究主要集中在電力和氣象等部門,研究內容包括電線積冰的類型和分布、電線積冰預報模型及預警發布、制定輸電線設計標準、計算電線積冰重現期極值等[4]。李云鵬等[5]2010年利用新疆歷年電線積冰觀測資料對新疆電線積冰的時空分布、種類以及電線積冰出現時的氣象條件進行了初步分析,得出北疆出現電線積冰多于南疆,南疆山區多于平原,新疆電線積冰以霧凇為主,出現電線積冰的氣象條件為當日最低氣溫在0℃以下,空氣相對濕度>70%等的結論。我國電網現行規范是針對不同等級(110~330、500、750 kV)的線路,采用多年一遇標準冰厚進行抗冰設計。但由于缺乏系統和連續的電線積冰觀測數據,這方面的研究成果較少。實際情況是,大部分輸電線路是根據當地發生過的電線積冰災害,估算該地的設計冰厚參數,與實際情況差異較大,存在較大的任意性和盲目性[6]。因此對新疆電線積冰的時空分布規律深入研究,對合理地確定設計冰厚、優化電力工程設計有著重要的意義。

1 資料與方法

氣象站的積冰觀測采用直徑約4 mm、長1 m鐵(鋼)絲導線,使用電線積冰架,由南北向和東西向兩組構成,從積冰架上的導線開始形成積冰起,至積冰消失止,稱為一次積冰過程[7]。由于氣象部門對電線積冰的觀測標準與輸電線的實際狀況不一致,遠比輸電線細,因此從2011年1月1日起,全國有電線積冰觀測業務的氣象臺站在原有4 mm導線積冰觀測業務的基礎上新增直徑為26.8 mm、220 kV電力傳輸主干線電纜的積冰觀測業務[8]。氣象站所用的電線積冰觀測材料表面光滑;而輸電線路所用的線則為多股鋼芯鋁絞線或鋼絞線,表面粗糙,橫截面積要大于氣象觀測用線,當達到一定的溫度條件后凍雨、濕雪、雨夾雪也容易形成電線積冰。因此形成的電線積冰要較氣象觀測的直徑、厚度及重量值都要大。

1.1 資料

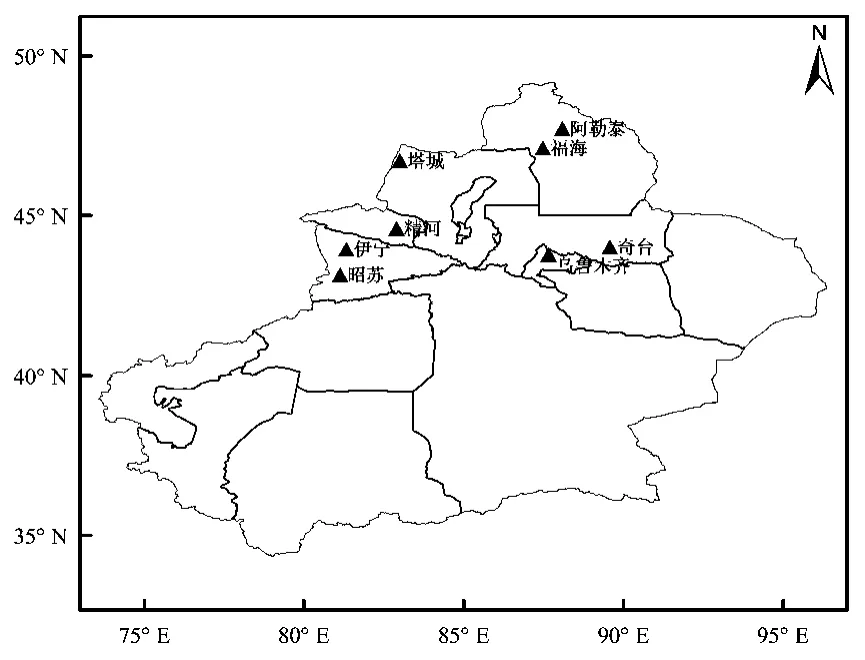

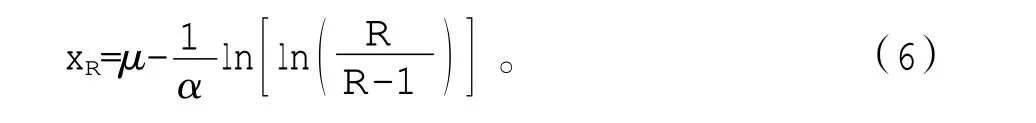

本文選用北疆1986—2015年具有電線積冰觀測的,滿足數據連續性和完整性分析要求的8個氣象站。阿勒泰、福海、塔城、精河、伊寧、昭蘇、烏魯木齊和奇臺的積冰資料(圖1),可以較好地代表北疆地區的電線積冰情況。

圖1 電線積冰站點分布

1.2 計算方法

1.2.1 標準冰厚計算方法

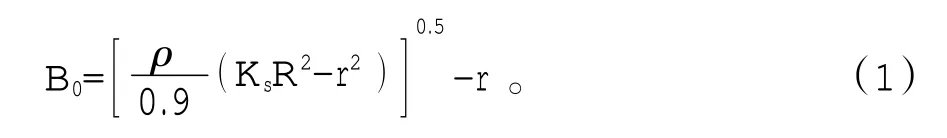

由于電線導線直徑的差異、電線積冰形狀差距,結冰密度不同,無法直接使用觀測數據進行分析。因此,需將不同天氣條件下形成的不同的電線結冰換算成統一比重的標準冰厚,標準冰厚指的是積冰等效為均勻覆裹導線、密度為0.9 g/cm3的冰層厚度值。本文使用的公式如下:

式中,B0為標準冰厚,Ks為積冰形狀系數(積冰短徑與積冰長徑的比值),R為積冰半徑(包括導線),r為電線直徑,ρ為積冰密度。

1.2.2 極值I型分布和皮爾遜_III型分布

極值I型分布是極值漸進分布的一種理論模式[9-12],用于擬合最大值的分布時,其分布函數為:

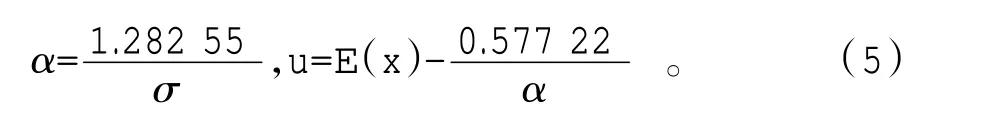

F(x)=exp{-exp[-α(x-μ)]}。 (2)式中,α為分布的尺度參數,α>0,μ為分布的位置參數。只要利用已有的標準冰厚序列合理估算出參數α、μ的數值,則F(x)被唯一確定。

根據分布函數,通過矩法計算參數。參數α、μ與矩的關系為:

一階矩(數學期望):

其中,y≈0.57722。

二階矩(方差):

由此得到:

參數已知的情況下,重現期為R(概率為1/R)的標準冰厚重現水平采用下式進行推算:

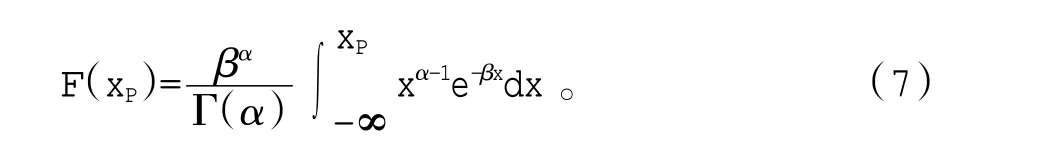

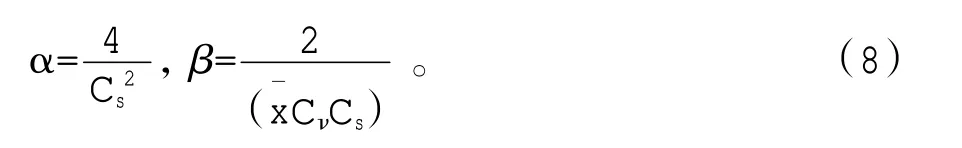

皮爾遜_III型分布函數為:

式中,Γ(α)為伽馬函數,xp為設計值,α、β為分布參數,分別表示為:

1.2.3 設計冰厚計算方法

輸電線路工程積冰設計時需要將重現期冰厚進行海拔高度、線徑、特殊地形等訂正和調查等幾個步驟,推算出區間其它典型點的設計冰厚[13-14]。而氣象站點多建在地形開闊地區,故本文只做高度訂正。根據最新規范規定設計高度全部為10 m。因此,

式中,Kh為距地面高度訂正系數,h0為觀測導線距地面高度,為2 m,h為設計導線距地面高度,α應由積冰觀測資料計算確定。無資料地區可采用0.22[13],本文取0.22,得Kh為1.4249。

因此,距地面10 m高度處的積冰厚度:

式中,b為標準冰厚。

2 電線積冰分布

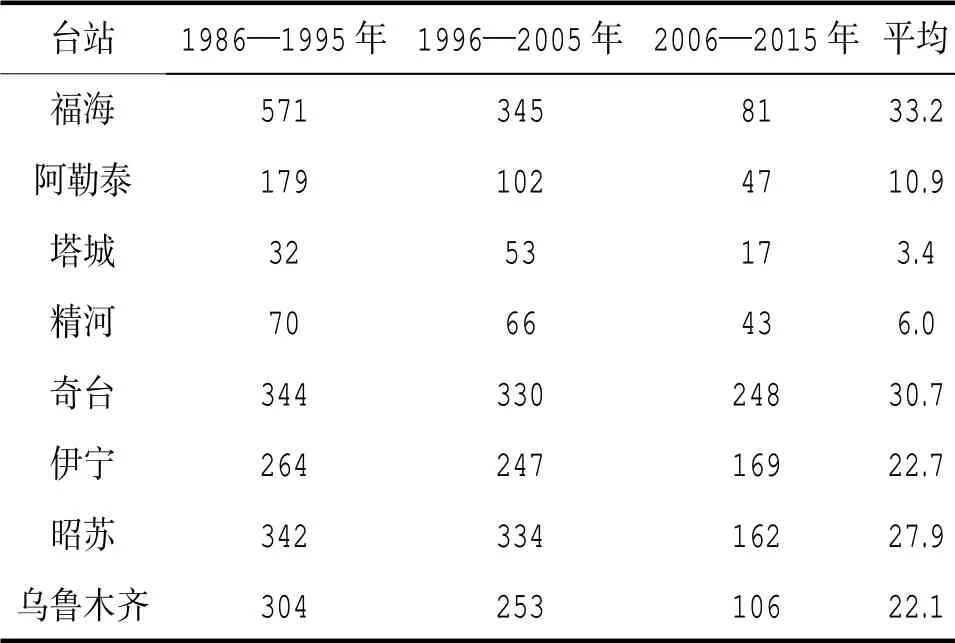

受地理環境的影響,不同地區的電線積冰日數(表1)明顯不同。電線積冰出現最多的是福海,年平均為33.2 d;最少的是塔城,年平均為3.4 d。從年代際變化來看,除塔城外,其余站電線積冰日數都呈現減小的趨勢。

表1 1986—2015年各年代電線積冰日數 d

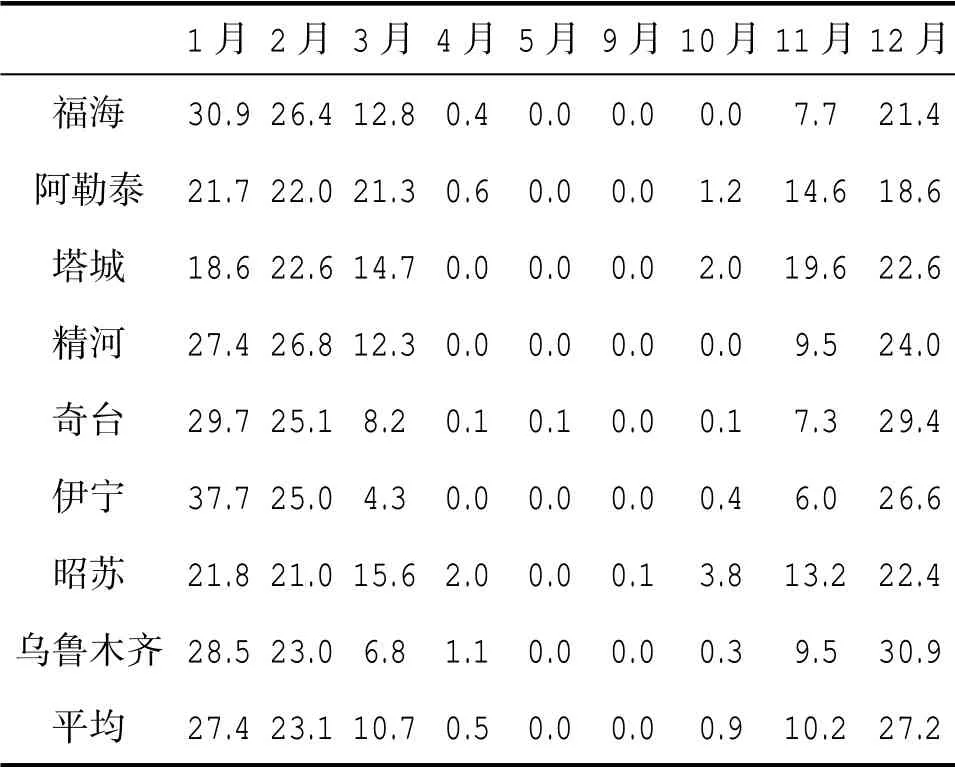

電線積冰是一種季節性現象,大多發生在冬半年,從當年10月—次年4月均可發生,集中出現在12月—次年2月。最早出現在9月(昭蘇1989年9月26日),最晚持續到5月(奇臺1985年5月14日)。從各站情況來看(表2),福海、精河、奇臺和伊寧4個站的電線積冰發生在1月的最多,占全年的27%以上;其次發生在12月,分別是昭蘇和烏魯木齊,占全年的22%以上;阿勒泰電線積冰發生在2月的最多,占全年的22%;塔城電線積冰發生在2月和12月較多,占全年的22.6%。

表2 1986—2015年各月電線積冰出現頻率/%

3 電線積冰標準冰厚

3.1 標準冰厚

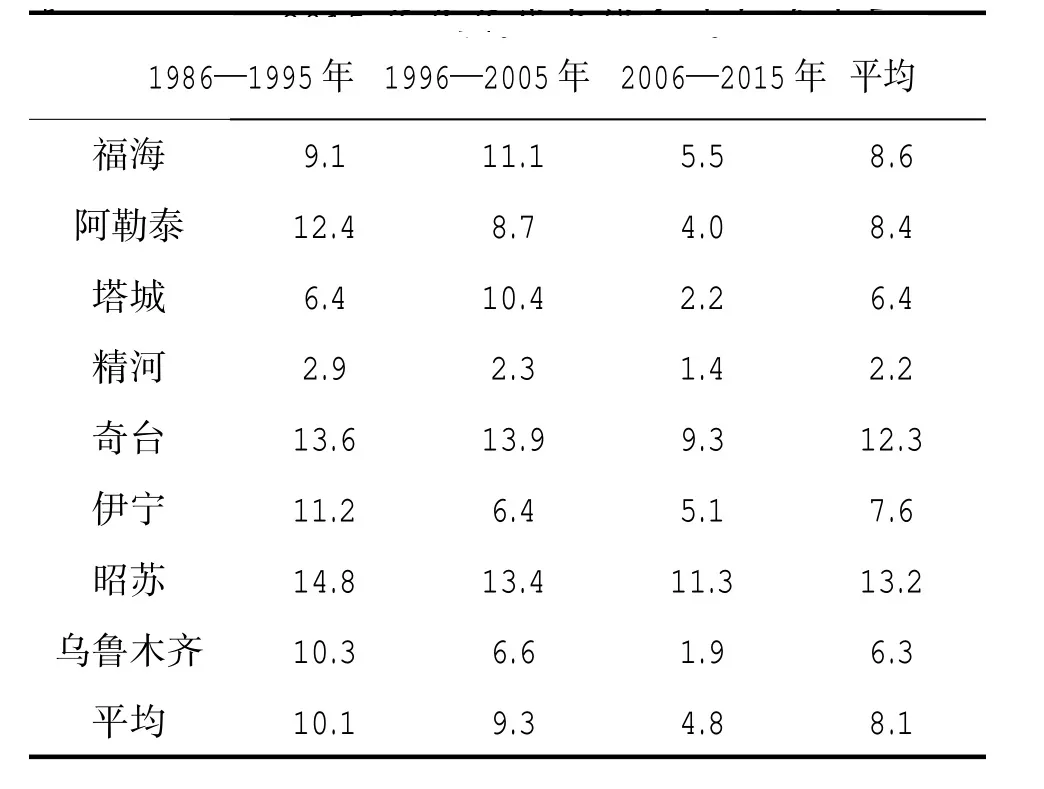

由表3可知,30 a平均標準冰厚最厚在昭蘇(13.2mm),最薄的在精河(2.2mm)。從年代際分布看,1986—2005年,福海、塔城和奇臺標準冰厚厚度增加,塔城增加近2倍,其它站標準冰厚均呈現減小趨勢。2005年以后,各站的標準冰厚都明顯減小,最小的精河只有1.4 mm。

表3 1986—2015 年各年代電線積冰標準冰厚/mm

3.2 重現期冰厚

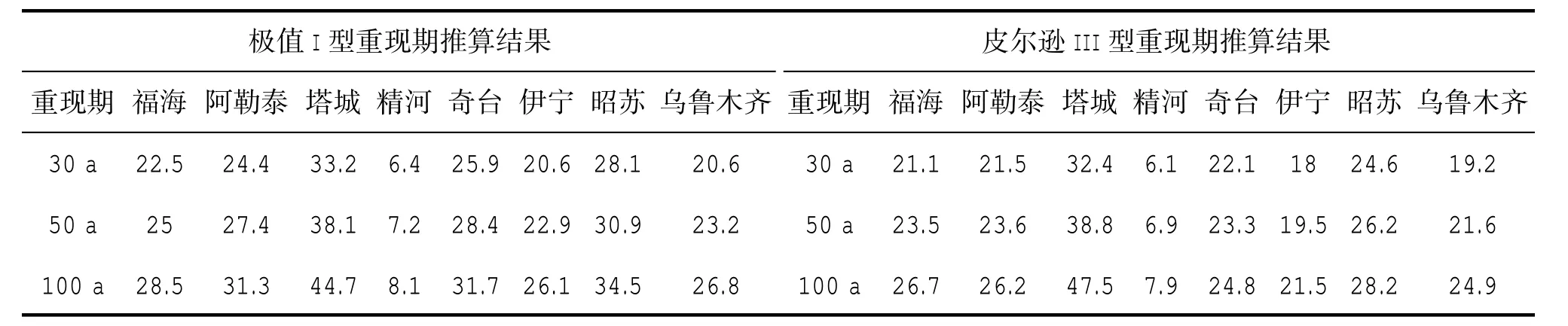

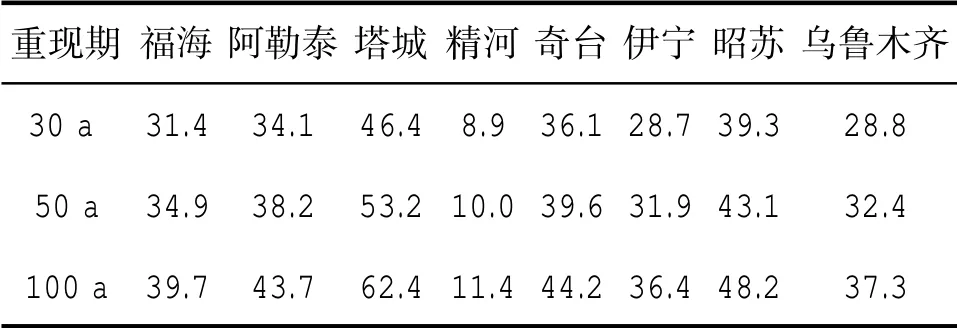

本文采用極值I型分布和皮爾遜_III型分布對各站點30、50和100 a的重現水平進行估算(表4)。根據兩種計算方法,積冰厚度最大值出現在塔城站,其次為昭蘇、奇臺和阿勒泰氣象站。最小值出現在精河站,30、50和100 a一遇的最小積冰厚度均<10mm。

表4 北疆8個氣象站30、50和100 a一遇積冰厚度/mm

由估算結果可以看出,基于極值I型分布的積冰厚度重現期估算值普遍大于皮爾遜_III型分布的估算結果,最大差距達5 mm。為檢驗最大積冰厚度樣本序列是否符合擬合的極值I型及皮爾遜_III型分布,在0.05的顯著性水平下,對兩種方法擬合結果進行K-S檢驗(表5),H0代表樣本分布是擬合的分布,H1代表不擬合的分布。極值I型檢驗結果顯示,在0.05的顯著性水平下,8個站電線積冰有7個計算的重現期與經驗重現期分布擬合較好,只有塔城站不滿足。而皮爾遜_III型檢驗結果顯示,8個氣象站電線積冰標準冰厚均未通過0.05的顯著性檢驗。因此,采用極值I型分布的電線積冰標準冰厚。

3.3 冰區劃分

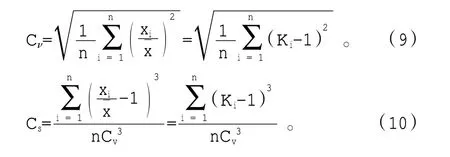

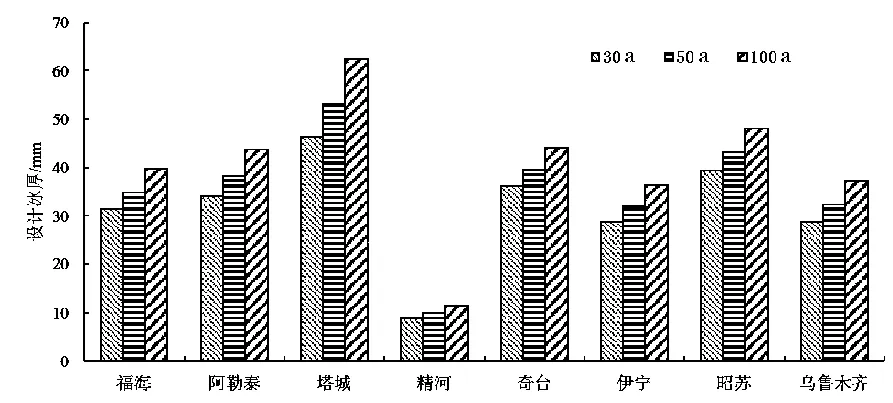

輸電線路設計中把冰區稱為輕冰區、中冰區和重冰區,設計冰厚≤10mm為輕冰區,10mm<設計冰厚<20mm為中冰區,設計冰厚≥20mm為重冰區。根據極值I型重現期推算的設計冰厚結果來看,除了精河30、50 a一遇的設計冰厚是在中冰區以外(設計冰厚分別為8.9、10.0mm),其他各站點在此重現期都處于重冰區。而100 a一遇所有站點都在重冰區以內,其中以塔城設計冰厚最厚,30、50、100 a一遇的設計冰厚分別達到46.4、53.2、62.4 mm,達到重冰區設計冰厚標準的2~3倍(表6和圖2)。

表6 設計冰厚/mm

圖2 重現期設計冰厚

4 結論

本文利用北疆8個氣象站30 a電線積冰觀測資料,分析了北疆電線積冰的時空分布特征,根據輸電線路設計規范規定,計算出了設計冰厚,對北疆電線積冰進行了區劃。

(1)電線積冰出現最多的是福海,30 a年平均為33.2d,最少的是塔城,平均為3.4 d。

(2)電線積冰大多發生在冬半年,從各月情況來看,有4個站(福海、精河、奇臺和伊寧)的電線積冰發生在1月的最多,占全年的27%以上,2個站發生在12月(昭蘇和烏魯木齊),占全年的22%以上。

(3)30 a平均標準冰厚最厚為昭蘇(13.2mm),最薄為精河(2.2mm);從年代際分布看,積冰厚度總體上呈現減小的趨勢。

(4)根據極值I型分布估算30、50和100 a最大積冰厚度重現水平得到積冰區劃分,除了精河30、50 a一遇的設計冰厚是在中冰區以外,其他各站點在此重現期都處于重冰區,而100 a一遇所有站點都在重冰區以內。