高路堤返包式加筋土擋墻的試驗(yàn)研究

徐 華,夏 磊,任 鑫,陳紫云,張小波

(1.西南交通大學(xué) 土木工程學(xué)院,四川 成都 610031; 2.四川省交通運(yùn)輸廳交通勘察設(shè)計(jì)研究院,四川 成都 610017)

0 引言

在我國(guó)西部山區(qū)交通建設(shè)中,由于地形地貌起伏較大,地質(zhì)條件也較為復(fù)雜,深挖高填路基日益增多,高路堤返包式加筋土結(jié)構(gòu)越來越多地被采用。返包式加筋土結(jié)構(gòu)[1-2],將坡面處筋材端部包裹、折回,土體側(cè)壓力通過筋帶傳遞給內(nèi)部土體,達(dá)到自身錨固,較剛性面板結(jié)構(gòu)具有更好的適應(yīng)土體變形的能力,填方高度更高,整體穩(wěn)定性也較好。

相關(guān)學(xué)者通過理論分析[3-4]、室內(nèi)試驗(yàn)[5-6]、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)[7-8]和數(shù)值模擬[9-10]研究了加筋土結(jié)構(gòu)的力學(xué)特性和失穩(wěn)破壞機(jī)理,其中現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)被認(rèn)為是能反映加筋土擋墻真實(shí)工作狀態(tài)的手段,楊廣慶[11-13]對(duì)多級(jí)臺(tái)階式、返包式等多種不同形式的加筋土擋墻進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)研究,分析了加筋土擋墻受力、變形狀態(tài),作用機(jī)理,潛在破裂面形狀等;陳建峰[14]通過對(duì)某軟土地基返包式土工格柵加筋黏性土擋墻的變形及受力進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,研究了軟土地基加筋土擋墻的工作性狀及其穩(wěn)定性。此外,汪承志[15]、王祥[16-18]等學(xué)者都對(duì)加筋土擋墻開展了現(xiàn)場(chǎng)原位監(jiān)測(cè)試驗(yàn)。上部有路肩填土作為超載的加筋土路堤是山區(qū)公路、鐵路建設(shè)中一種獨(dú)特但應(yīng)用廣泛的結(jié)構(gòu)。然而,對(duì)上述結(jié)構(gòu)施工期間和竣工后的性能和穩(wěn)定性研究很少。

依托我國(guó)西南山區(qū)一典型的高路堤返包式加筋土擋墻,其上部為8 m高的未加筋路肩,下部為14 m 高的土工格柵加筋路堤,開展為期1 a的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè),深入分析加筋土擋墻的垂直土壓力、筋帶應(yīng)變以及潛在破裂面形式,揭示返包式加筋土擋墻的受力狀態(tài)和筋土相互作用,以期為今后類似加筋土結(jié)構(gòu)的優(yōu)化設(shè)計(jì)和施工提供理論依據(jù)。

1 工程概況及試驗(yàn)方案

1.1 工程概況

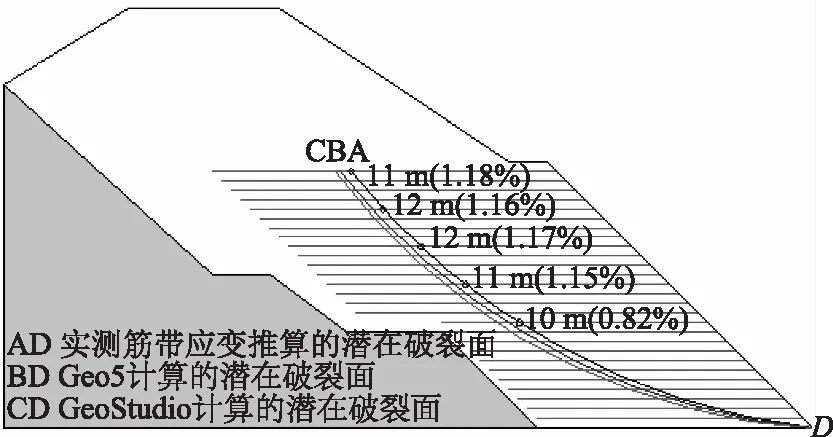

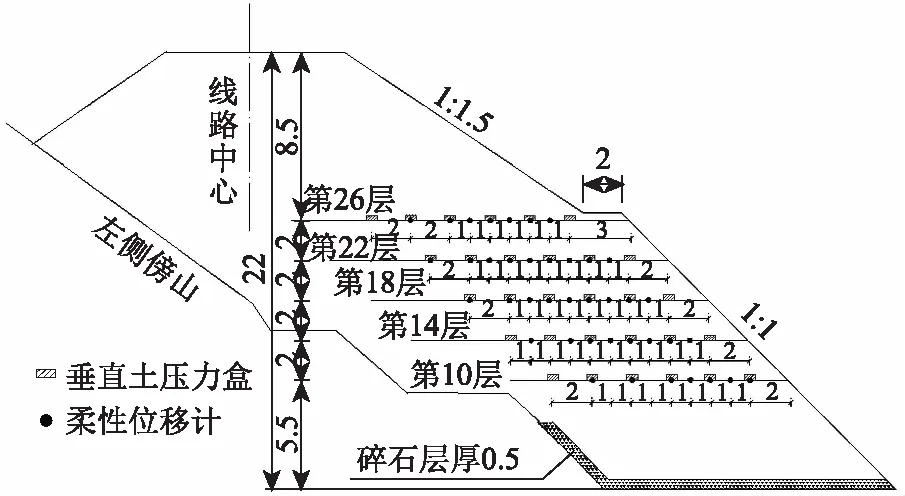

該高路堤返包式加筋土擋墻位于四川省甘孜州貓子坪-磨西改建公路工程K2+180-K2+299.5段,結(jié)構(gòu)總高度為22 m (圖1)。下部為坡率1∶1,高14 m的加筋土路堤,上部為坡率1∶1.5,高8 m的未加筋路肩,路堤與路肩之間平臺(tái)寬2 m。填料為西南山區(qū)分布廣泛的強(qiáng)風(fēng)化花崗巖碎石土,相關(guān)參數(shù)如表1所示。填料不均勻系數(shù)Cu=10.6>5,曲率系數(shù)1 表1 填料的物理力學(xué)指標(biāo) 2015年6月加筋土擋墻開始施工,2016年1月竣工,測(cè)試工作于2015年6月開始,2016年7月結(jié)束(竣工后半年),歷經(jīng)1 a[19]。選用JMZX-50XXA 表2 土工格柵的主要技術(shù)指標(biāo) 土壓力盒測(cè)試垂直土壓力,JMDL-2405A柔性位移計(jì)測(cè)試土工格柵的拉伸位移,將監(jiān)測(cè)儀器布置在第10,14,18,22,26層拉筋上,共設(shè)置30個(gè)垂直土壓力監(jiān)測(cè)點(diǎn),40個(gè)土工格柵變形監(jiān)測(cè)點(diǎn),加筋土擋墻內(nèi)的監(jiān)測(cè)儀器橫斷面布置,如圖1所示。 圖1 監(jiān)測(cè)儀器布置橫斷面(單位:m)Fig.1 Cross-section of layout of monitoring equipment (unit: m) 圖2為施工期和竣工后不同層位實(shí)測(cè)垂直土壓力變化曲線。通過數(shù)據(jù)分析,可以得出以下結(jié)論: (1)垂直土壓力隨填土高度的增加而增加(圖2 a, c, e, g),當(dāng)填筑下部路堤時(shí),筋材附近的填料被壓密,垂直土壓力的增長(zhǎng)速率大致保持不變,但當(dāng)填筑上部路肩時(shí),增長(zhǎng)速率明顯降低,甚至出現(xiàn)了部分點(diǎn)位垂直土壓力下降的現(xiàn)象,主要是由于柔性格柵埋置于土中后產(chǎn)生的網(wǎng)兜效應(yīng),在土工格柵中形成托舉力[1],改善了筋土復(fù)合體內(nèi)部的應(yīng)力分布,導(dǎo)致實(shí)測(cè)垂直土壓力增長(zhǎng)較緩甚至不增長(zhǎng),該現(xiàn)象也說明了上部路肩超載對(duì)下部加筋路堤的應(yīng)力狀態(tài)影響很小;結(jié)構(gòu)高度到達(dá)18 m后垂直土壓力出現(xiàn)減小,這可能是由于施工后期加筋土體內(nèi)部應(yīng)力發(fā)生重分布導(dǎo)致的;竣工后垂直土壓力基本不再變化(圖2b, d, f, h),加筋土結(jié)構(gòu)趨于穩(wěn)定。 (2)在施工期和竣工后,加筋土體內(nèi)部垂直土壓力實(shí)測(cè)值均小于σv=γh理論的值,且二者之差在施工期隨著填高增加逐漸增大,這也驗(yàn)證了土工格柵能有效改善筋土復(fù)合體內(nèi)部的應(yīng)力分布,減小垂直土壓力的理論[1]。 圖2 不同層位垂直土壓力曲線Fig.2 Curves of vertical earth pressure on different layers (3)垂直土壓力沿土工格柵長(zhǎng)度方向呈非線性分布(圖2a, c, e, g)。對(duì)垂直土壓力沿筋長(zhǎng)的分布規(guī)律進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn),第14層距離坡面8 m以內(nèi)(圖2c)、第18層距離坡面6 m以內(nèi)(圖2e),垂直土壓力呈從坡面向邊坡內(nèi)部增長(zhǎng)的趨勢(shì),第22層距離坡面6 m內(nèi)垂直土壓力大小基本一致,未出現(xiàn)增長(zhǎng)(圖2g),各層土壓力在距離坡面8~10 m處均出現(xiàn)了快速增大的現(xiàn)象。根據(jù)這些現(xiàn)象及各監(jiān)測(cè)點(diǎn)位上覆填土的特征,以各層位垂直土壓力出現(xiàn)突增的點(diǎn)位為分界點(diǎn),將加筋土體分為“斜坡荷載影響區(qū)”(簡(jiǎn)稱“斜坡區(qū)”)和“垂直荷載影響區(qū)”(簡(jiǎn)稱“垂直區(qū)”),如圖3所示。 圖3 荷載區(qū)劃分示意圖Fig.3 Schematic diagram of division of load areas 注:箭頭方向?yàn)橹饕奢d作用方向。 “斜坡區(qū)”的上覆填土為一斜坡,按照理論公式σv=γh計(jì)算,垂直土壓力應(yīng)呈從坡面向邊坡內(nèi)部增長(zhǎng)的趨勢(shì),第14,18層“斜坡區(qū)”的垂直土壓力分布規(guī)律與此吻合,而第10層在距坡面4 m的位置處,垂直土壓力出現(xiàn)峰值,可能與該位置附近填料中大粒徑顆粒引起的應(yīng)力集中有關(guān)。 第22,26層靠近加筋土體內(nèi)部的土壓力盒位于“斜坡區(qū)”,是因?yàn)樯喜柯芳鐚?duì)其產(chǎn)生的影響較大,而對(duì)于第10,14,18層靠近內(nèi)部的土壓力盒來說,受上部路肩的影響較小,認(rèn)為其受垂直荷載。 各層位垂直土壓力值在“斜坡區(qū)”和“垂直區(qū)”的分界位置附近出現(xiàn)了快速增大,是因?yàn)椤靶逼聟^(qū)”和“垂直區(qū)”的上覆荷載存在差異,其分界面兩側(cè)存在沉降差(該結(jié)論從土工格柵應(yīng)變曲線圖4中可證實(shí)),導(dǎo)致該位置附近出現(xiàn)應(yīng)力集中,表現(xiàn)為實(shí)測(cè)垂直土壓力的突然增大。對(duì)于高路堤的“斜坡荷載影響區(qū)”和“垂直荷載影響區(qū)”的劃分,為路肩式加筋土結(jié)構(gòu)的筋土相互作用研究和工程設(shè)計(jì)提供重要參考。 各層位末端垂直土壓力出現(xiàn)減小,是因?yàn)榧咏钔馏w除了受上覆填土的垂直作用力外,在其后非加筋土體的側(cè)向土壓力作用下還將產(chǎn)生傾覆力矩[12]。第10層筋帶末端監(jiān)測(cè)點(diǎn)出現(xiàn)小幅增加,主要是因?yàn)榈?0層恰好處于筋帶長(zhǎng)度改變的分界位置(第1~10層土工格柵長(zhǎng)度為14 m,第11~26層土工格柵長(zhǎng)度為18 m),且第10層末端監(jiān)測(cè)點(diǎn)位于臺(tái)階附近,該處存在應(yīng)力集中使實(shí)測(cè)垂直土壓力出現(xiàn)小幅度增加。 圖4是第10,14,18,26層位的土工格柵變形在施工期和竣工后的變化曲線,第22層位處監(jiān)測(cè)儀器部分損壞,故未列出分析。通過對(duì)各層位土工格柵變形曲線進(jìn)行分析可以發(fā)現(xiàn): (1)在不同施工階段,各層筋材受到的拉應(yīng)力在筋材長(zhǎng)度方向上均呈非線性分布,由圖2可知,垂直土壓力沿筋長(zhǎng)方向呈非均勻分布,這就導(dǎo)致同一層土工格柵在不同位置處,與土體的摩擦力不同,進(jìn)而造成筋材拉應(yīng)力的不均勻分布[18];不同層位土工格柵變形的分布形式大致相同,填筑下部路堤時(shí)隨填土高度的增加而增大,而填筑上部路肩時(shí)隨填高增加有所減小,表明筋帶應(yīng)力狀態(tài)受上部路肩超載的影響較小。 (2)各層筋帶應(yīng)變分布規(guī)律存在以下3個(gè)顯著的特征:①坡面附近應(yīng)變較大,往加筋土體內(nèi)部快速減小,與張發(fā)春[20]、楊廣慶[13]的結(jié)論相似。坡面附近的填土沒有用重型機(jī)械碾壓,而是采用輕型機(jī)械壓實(shí),壓實(shí)度一般達(dá)不到要求。隨填土高度的增加,坡面附近填土在上部荷載的作用下得到進(jìn)一步壓實(shí)并產(chǎn)生沉降,使墻面附近的筋帶也產(chǎn)生較大的變形;②各層筋帶應(yīng)變值在中后部又逐漸增大,末端監(jiān)測(cè)點(diǎn)出現(xiàn)峰值;③各層位土工格柵應(yīng)變?cè)谥胁扛浇渤霈F(xiàn)峰值,這與“斜坡區(qū)”和“垂直區(qū)” 分界位置附近的土體存在沉降差異有關(guān)。 (3)從竣工后的筋帶變形曲線(圖4b,d,f,g)可以發(fā)現(xiàn),最終各層位土工格柵應(yīng)變最大值出現(xiàn)在臨近坡面的監(jiān)測(cè)點(diǎn),且距坡面4 m以內(nèi)的土工格柵應(yīng)變值在竣工后有隨時(shí)間增大的趨向,這是由于柔性墻面發(fā)生變形,使坡面附近的筋帶應(yīng)變略微增大,但最大拉伸應(yīng)變僅為1.32%,不影響坡面淺表部的穩(wěn)定性。此外,距離坡面6~12 m的土工格柵的應(yīng)變值在竣工后隨著時(shí)間的推移逐步減小,說明加筋土結(jié)構(gòu)在工后已趨于安全穩(wěn)定。 (4)施工期間和竣工后的筋帶最大拉伸應(yīng)變?yōu)?.32 %,表明其受到的最大荷載不超過40 kN/m,小于其極限拉伸強(qiáng)度(165 kN/m),且土工格柵的整體變形在工后趨于穩(wěn)定。筋帶在工作期間一直處于安全狀態(tài),沒有被拉斷的趨勢(shì)。因此,該填方路堤土工格柵的加筋效果良好。 將各層測(cè)試筋帶的最大變形位置點(diǎn)擬合連線[1,5,16],推算得到加筋路堤的潛在破裂面(圖5),圖上11 m(1.18 %)標(biāo)注中,11 m為該條筋帶最大的應(yīng)變點(diǎn)位置距離坡面的水平距離,1.18 %為筋帶的最大應(yīng)變。距路堤底部6 m范圍內(nèi)的筋帶變形由于施工條件限制并未監(jiān)測(cè),該部分的潛在破裂面通過延伸得到。同時(shí),利用GeoStudio和Geo5數(shù)值計(jì)算軟件,對(duì)原型加筋擋墻進(jìn)行建模分析,填土采用莫爾-庫侖彈塑性模型,筋材采用彈性模型,相關(guān)參數(shù)如表1和表2所示,模型底部和左側(cè)均為固定邊界。結(jié)合《公路土工合成材料應(yīng)用技術(shù)規(guī)范》[21](JTGT D32—2012)對(duì)于加筋土擋墻穩(wěn)定性的要求,搜索最危險(xiǎn)的潛在破裂面(滑動(dòng)面)。將搜索得到的潛在破裂面與由實(shí)測(cè)筋帶應(yīng)變最大位置點(diǎn)連線推算的潛在破裂面進(jìn)行對(duì)比,如圖5所示。 由圖5可知,通過實(shí)測(cè)筋帶變形推算的潛在破裂面與采用GeoStudio和Geo5數(shù)值方法計(jì)算的潛在破裂面趨勢(shì)較為一致,但數(shù)值計(jì)算的潛在破裂面相對(duì)于實(shí)測(cè)推算更靠近加筋土體內(nèi)部,由于潛在破裂面越靠近加筋土體內(nèi)部越不容易破壞,路堤的整體穩(wěn)定性更高,數(shù)值計(jì)算結(jié)果偏于安全。主要是因?yàn)閿?shù)值計(jì)算中假定土體為均質(zhì)材料,且未考慮現(xiàn)場(chǎng)施工及地下水的影響,使得回填土強(qiáng)度和密實(shí)程度比實(shí)際工程中要大,當(dāng)要使加筋土路堤產(chǎn)生滑移或破壞則需要更大的下滑力,在上部路堤荷載相同時(shí),潛在破裂面相對(duì)于實(shí)測(cè)推算更靠近加筋土體內(nèi)部,加筋土路堤也就更加穩(wěn)定。但由于現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)實(shí)測(cè)筋帶變形數(shù)據(jù),更符合實(shí)際施工情況和填土條件,由此推算的潛在破裂面也更為合理。 通過對(duì)典型的高路堤返包式加筋土擋墻的現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),研究了路堤從施工之初到竣工后半年時(shí)間內(nèi)加筋土體內(nèi)部垂直土壓力、土工格柵應(yīng)變以及潛在破裂面等問題,主要得出以下結(jié)論: 圖4 不同層位筋材的應(yīng)變分布曲線Fig.4 Curves of strain distribution of reinforcement at different layers 圖5 實(shí)測(cè)筋帶應(yīng)變推算的破裂面與數(shù)值計(jì)算破裂面的對(duì)比Fig.5 Comparison between potential rupture surface calculated from measured strain of reinforcement belt and numerically calculated one (1)柔性格柵的網(wǎng)兜效應(yīng)在土體中形成托舉力,導(dǎo)致加筋土體內(nèi)部垂直土壓力實(shí)測(cè)值小于σv=γh理論的數(shù)值,且兩者之差在施工期隨著填土高度的增加逐漸增大,說明土工格柵可以有效改善土體中的應(yīng)力分布,減小垂直土壓力。 (2)對(duì)于上部有路肩填土作為超載的加筋路堤擋墻結(jié)構(gòu),其加筋土體內(nèi)部可劃分為:“斜坡荷載影響區(qū)”和“垂直荷載影響區(qū)”,兩區(qū)分界位置附近的沉降存在差異,導(dǎo)致該處垂直土壓力和土工格柵變形都較大。這一發(fā)現(xiàn),為路肩式加筋土結(jié)構(gòu)的筋土相互作用研究和工程設(shè)計(jì)提供重要參考。 (3)土工格柵變形沿筋帶長(zhǎng)度方向呈非線性分布,在填筑下部路堤時(shí)隨填土高度的增加而增大,而填筑上部路肩時(shí)隨填土高度增加有所減小,表明土工格柵應(yīng)力狀態(tài)受上部路肩超載的影響較小。 (4)距坡面4 m以內(nèi)的土工格柵,其變形在工后有隨時(shí)間增大的趨向,但最大拉伸應(yīng)變僅為1.32%,表明筋帶受到的最大荷載不超過40 kN/m,遠(yuǎn)小于其極限拉伸強(qiáng)度(165 kN/m),不影響擋墻整體穩(wěn)定性。 (5)對(duì)于返包式加筋路堤擋墻,通過實(shí)測(cè)筋帶變形推算的潛在破裂面與采用GeoStudio和Geo5數(shù)值方法計(jì)算的潛在破裂面趨勢(shì)較為一致,但數(shù)值計(jì)算的潛在破裂面相對(duì)于實(shí)測(cè)推算更靠近加筋土體內(nèi)部,路堤的整體穩(wěn)定性更高。主要是由于數(shù)值計(jì)算中假定土體為均質(zhì)材料,且未考慮現(xiàn)場(chǎng)施工及地下水的影響,使得數(shù)值計(jì)算結(jié)果偏于安全。

1.2 試驗(yàn)方案

2 測(cè)試結(jié)果與分析

2.1 垂直土壓力

2.2 土工格柵變形

2.3 潛在破裂面分析

3 結(jié)論