一次副高阻擋型特大暴雨的中小尺度特征

王 芬,孟慶怡,唐浩鵬,劉 相,王興菊,夏 陽

(1.貴州省黔西南布依族苗族自治州氣象局,貴州 興義 562400;2.貴州省安順市氣象局,貴州 安順 561000;3.貴州省六盤水市氣象局,貴州 六盤水 553000)

0 引言

暴雨是我國重要的災害天氣之一,諸多氣象工作者對我國暴雨個例作了大量的診斷研究工作[1-6],揭示出許多現象和事實,為天氣預報的診斷分析提供了重要參考。低渦切變是暴雨的重要天氣系統之一,通常伴隨強降水,如果配合強盛副高阻擋,使得低渦切變南下緩慢,再加上充沛的水汽條件,勢必造成能量的大量釋放,往往造成局地性強降水。

貴州災害性天氣種類多,其中暴雨是貴州主汛期出現頻次最多的災害性天氣。相較我國其他地區,貴州低渦切變出現的頻率更高、尺度更小且活動更無規律,加之復雜下墊面的影響,進一步加大強降水量級、落區的預報難度。研究表明,低渦切變、地面冷空氣、靜止鋒、高低空急流、高空槽、副高均為貴州暴雨的重要天氣系統,其中副高對貴州暴雨的影響主要為西側或西北側邊緣型暴雨,若500 hPa有高空槽加以配合,往往會造成大范圍暴雨。杜小玲等[7]、周明飛等[8]、喬林等[9]、王芬等[10-11]揭示了強降水發生前后天氣背景、動力特征、熱力特征、水汽輸送及衛星云圖的中尺度特征,初步建立當地暴雨天氣學概念模型,認為貴州副高邊緣型強降水具有突發性、局地性強、歷時短等特點。王芬等[12]研究結果認為6月貴州出現全省性暴雨時,副高脊線集中在21~24°N之間,平均22°N,西伸脊點集中在108~125°E之間,平均115°E。

黔西南州因副高造成的暴雨類型主要為副高邊緣型,在黔西南日常天氣預報工作中,許多預報員認為副高邊緣型暴雨因局地性強、較分散使得暴雨落區難以把握。而當強盛副高明顯西伸至歐亞交界,阻擋北側低層切變南下,從而導致局地水汽能量的大量釋放、造成局地性強降水并非黔西南6月暴雨的常見天氣形勢[11-12],故該類暴雨有較高的研究價值。本文利用NCEP逐6 h 1°×1°FNL資料、常規及加密實況資料、FY-2G TBB資料分析發生在黔西南2020年6月23—24日的特大暴雨過程,進一步認識此類暴雨發生發展的中小尺度特征,以期捕捉此類暴雨的短時臨近預報預警信號。

1 降水概況

6月23夜間至24日中午,貴州西部及中南部出現暴雨天氣,暴雨帶主要分布在黔西南北部、六盤水中部、安順南部、黔南北部及黔東南西部,此次過程主要以短時強降水為主,造成晴隆部分鄉鎮堡坎倒踏、農田被淹、滑坡,普安縣城出現城鎮內澇。其中黔西南州特大暴雨及大暴雨主要出現在州北部的晴隆、普安及興仁,特大暴雨7站(晴隆5站、興仁2站),大暴雨85站,暴雨87站,其中晴隆紫馬23日15時—24日15時累計雨量達261 mm,最大雨強87.8 mm出現在興仁大山耳期24日02—03時。對4個特大暴雨中心的雨強進行分析,結果顯示,23日21—22時晴隆三寶大坪及紫馬首先出現短時強降水,晴隆花貢民族在23日22—23時首次出現短時強降水,興仁大山耳期在24日01—02時首次出現短時強降水,4個特大暴雨點短時強降水主要時段集中在23日21時—24日03時,其中晴隆紫馬共出現5次短時強降水(僅00—01時為6.9 mm),興仁大山耳期出現2次,晴隆三寶大坪、晴隆花貢民族均出現3次短時強降水,興仁大山耳期24日02—03時87.8 mm、01—02時65.3 mm,晴隆紫馬01—02時60.8 mm,晴隆三寶大坪01—02時58.1 mm,晴隆花貢民族23—00時65.6 mm,均為重大短歷時強降水,達到特強雨團標準。

2 天氣背景分析

2.1 主要大尺度環流背景

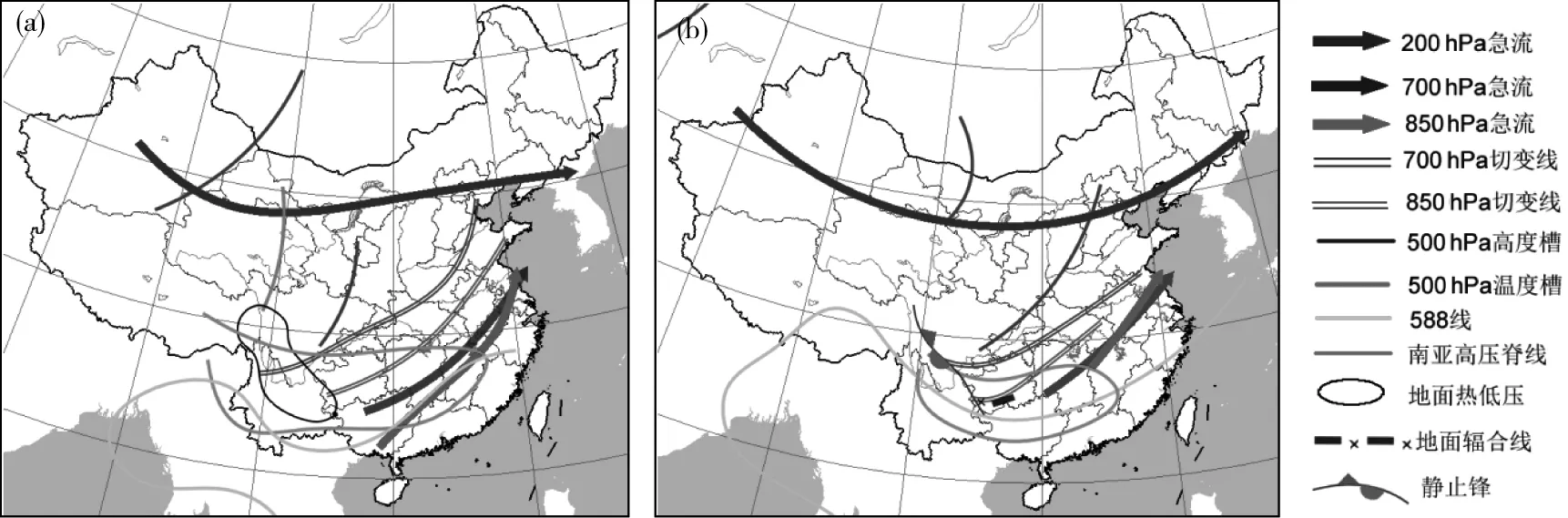

23日08時(圖1a),200 hPa高空急流位于我國中北部,呈東西帶狀分布,南亞高壓建立,中心位于云貴至兩廣北部,貴州位于南亞高壓強輻散上空、高空急流入口區的右側,有利于低空輻合產生上升運動;500 hPa極地高壓南下過程中分裂為3個低渦中心,分別位于日本海以北洋面、貝加爾湖東北及蒙古一帶,至中緯度衰減為3個階梯槽,貴州處于川東—河套一帶的高空槽前,且溫度槽落后于高度槽,有利于高空槽東移發展;700 hPa低空西南風急流建立,貴州位于700 hPa江準切變線西段南部,黔西南處于700 hPa低空急流軸的左后側;850 hPa急流位于廣西、江西至江蘇一帶,貴州位于850 hPa江準切變線西段,23日08時切變到達貴州中南部。地面上黔西南位于熱低壓東側邊緣。23日20時(圖1b),南亞高壓略西移,高原加熱作用增強;500 hPa貴州位于階梯淺槽槽后西北氣流中,有利于冷空氣南下,且溫度槽落后于高度槽,副高呈東西帶狀分布且更為強盛,西脊點至85°E,整個貴州處于副高北側約1個緯距處。700 hPa低空西南風減小,黔西南處于700 hPa低空急流軸的左后側,江準切變線南壓至貴州北部邊緣。850 hPa急流消失,但切變穩定維持在貴州中南部。地面冷空氣從北方以東北路徑入侵貴州,與西南暖濕氣流在25~30°N交匯,并形成低渦和切變線,滇東北熱低壓強盛,黔西南位于弱靜止鋒中,地面輻合線到達黔西南,觸發鋒前的暖濕不穩定能量,產生強對流性降水。暴雨過程后期副高減弱東退,偏北氣流向南涌進,黔西南能量、水汽得以大量釋放,過程結束。

圖1 天氣背景綜合圖:(a)23日08時;(b)23日20時

2.2 副高演變

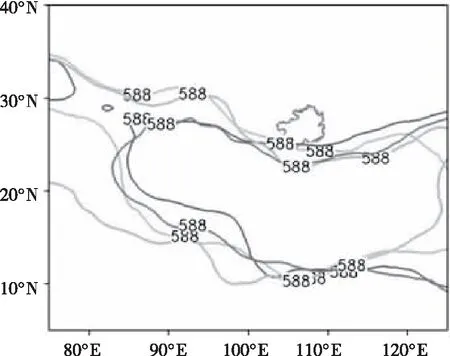

23日14時,對流單體在黔西南晴隆縣內初生,24日15時基本結束,過程維持時間達24 h,其中降水系統穩定少動是造成此次累計降水達特大暴雨的主要原因之一。副高588 dagpm的演變如圖2,分析可知從23日14時—24日08時黔西南一直位于副高588 dagpm北側不穩定區,其中23日20時西伸脊點達85°E,24日02時副高加強西伸,05時東退至88°E附近,副熱帶高壓北側強勁偏西風與來自中緯度偏北氣流攜帶的弱冷空氣在貴州中西部一帶交匯,再加上強盛副高的阻擋,導致低空切變線南下緩慢,有利于降水在固定點的長時間維持,從而造成大暴雨天氣。此次暴雨過程中副高西伸脊點在85°E以西,貴州位于副高北側,與常年6月貴州發生全省性暴雨時的平均位置115°E相比明顯偏西[12]。

圖2 副高588演變

3 中小尺度特征

3.1 水汽條件

本地充沛水汽的高效率釋放,亦是造成此次特大暴雨的重要原因之一。分析貴陽探空站的水汽條件可知(圖略),23日08時500 hPa比濕7g/kg,700 hPa為13 g/kg,850 hPa為15 g/kg,20時中高層500 hPa略有減少,低層850 hPa增加至17 g/kg,遠超過了黔西南本地暴雨指標[13-16]。23日特大暴雨發生前,黔西南已連續5 d沒有出現強降水,前期低層西南風急流顯著建立,加大水汽由孟灣、南海向貴州輸送,為本地累積了充沛的絕對水汽,21、22日08時貴陽850 hPa比濕達17 g/kg。24日過程結束后,500 hPa、700 hPa、850 hPa比濕迅速減至3 g/kg、9 g/kg、15 g/kg。

2020年6月黔西南暴雨集中,30 d共發生17次暴雨過程,其中較大范圍暴雨有12場,大暴雨過程有8場。這17場暴雨過程貴陽站500 hPa比濕平均為4.3 g/kg(表略),700 hPa為10.5 g/kg,850 hPa為14.6 g/kg。其中大范圍暴雨發生時,貴陽500 hPa比濕平均為4.5 g/kg,700 hPa為10.7 g/kg,850 hPa為15.3 g/kg。

強降水的發生除了本地高絕對水汽釋放外,還需外部充分的水汽供應[3]。分析外部水汽輸送,結果顯示,23日08時(圖3a),黔西南北部至六盤水一帶為850 hPa水汽輻合高值區,峰值達-30~-40 ×10-8g·s-1·hPa-1·cm-2,在該水汽輸送帶的南側,形成了明顯的水汽通量強梯度區,有大量水汽從廣西、湖南向貴州南部輸送。23日14時(圖3b),在低層西南風急流及副高北側上升運動的配合下,貴州西部水汽輸送明顯加強,強度達到-40 ×10-8g·s-1·hPa-1·cm-2以下,原在貴州南、東南一帶的水汽通量強梯度區消失。23日20時(圖3c),黔西南水汽輻合達到最強盛階段,全州大部水汽輻合均在-40×10-8g·s-1·hPa-1·cm-2以下,強水汽通量梯度再次出現。24日02時(圖3d),水汽輻合中心略東移且強中心面積開始減小。24日08黔西南水汽輻合繼續減弱(圖略),水汽通量減小。

圖3 850 hPa水汽通量(等值線,單位:g·s-1·hPa-1·cm-1)及水汽通量散度(填色區,單位:10-8 g·s-1·hPa-1·cm-2)

3.2 動力條件

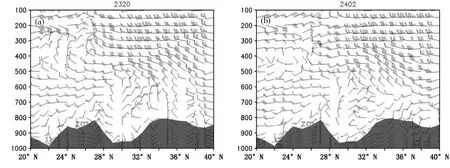

沿105.3°E(特大暴雨中心晴隆紫馬的經度)作高度—緯度的風場剖面圖,結果顯示,23日20時(圖4a),200 hPa急流穩定在30~40°N附近,中心值達40 m/s,低空西風分量中心達10 m/s,鋒區尚在30°N以北,其南側為暖濕的西南氣流,其北側為偏北氣流,鋒區內強上升運動支在到達800 hPa后開始出現輻散,強下沉運動支出現在30~34°N 對流層500~700 hPa附近,下沉氣流增溫加熱中低層大氣,有利于加大層結不穩定度及副熱帶高壓的穩定和發展。紫馬垂直方向上風向由近地層的南風轉為高層的北風,近地層至400 hPa風為順時針旋轉,存在暖平流,南側22~24°N邊界層附近氣流沿地形爬升,冷空氣到達28°N邊界層附近。24日02時(圖4b),鋒區加強,其南側仍為暖濕西南氣流,鋒區內強上升運動明顯加強,到達600 hPa時出現輻散,強下沉運動支出現在28~32°N的500 hPa至近地層。紫馬上空出現中尺度渦旋,近地層至700 hPa由西南風轉為東北風,近地層出現東北風與西南風的強切變,南側22~24°N邊界層附近氣流仍沿地形向北爬升,且風速加大,最大達14m/s,北側鋒區南推到達26°N附近,紫馬24日01—02時出現60.8 mm/h的重大短歷時強降水。

圖4 沿105.3°E風場的高度—緯度剖面圖

沿25.6°N(晴隆紫馬的緯度)作高度—經度的風場剖面圖,結果顯示,23日20時(圖5a),紫馬近地層存在偏東風—西南風的風切變,其東側偏東氣流沿山坡爬升,在山前動力強迫抬升作用下,有利山前產生強降水。24日02時(圖5b),強切變沿山坡爬至紫馬并加強為兩個中尺度渦旋,同時紫馬東側110°E附近風速加大,最大達14 m/s,紫馬位于急流左側的不穩定區中,有利上升氣流及對流不穩定層結的加強和維持。

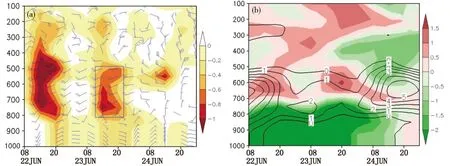

分析特大暴雨晴隆紫馬上空的風場及垂直速度隨高度—時間演變,結果顯示(圖6a,圖中時間為世界時,下同;填色區為垂直速度,單位:Pa/s),23日16—20時,晴隆紫馬上空800~500 hPa出現強垂直上升運動,23日14時800~700 hPa出現東南—西南風的暖式切變,500~700 hPa為西南風輸送,最強達10 m/s,20時紫馬近地層仍為東南—西南風的暖式切變,但低層東南風轉為偏東風,偏東分量加大,24日02時700~500 hPa以上仍為偏西風控制,800 hPa以下轉西北風,暖式切變轉為西南—東北風的冷式切變,24日08時冷式切變基本維持,14時700 hPa風速減小,700 hPa至近地層均為偏北風控制,20時紫馬700 hPa以上西南風轉為東北風,此時從地面到高空均為偏北風控制。分析紫馬散度、渦度隨時間—高度的變化,結果顯示(圖6b,圖中實線為正渦度區,單位:10-5s-1,填色圖為散度區,單位:10-5s-1),23—24日中層均為正渦度,強降水發生前正渦度增大至3×10-5s-1,低層輻合強烈,高層為較強散度,在強降水發生時,則表現為明顯的低層輻合、中層輻散、高空輻合,即低層輻合高層輻散的特征在強降水發生前表現更為明顯。

圖6 晴隆紫馬高度—時間演變:(a)風場+垂直速度;(b)散度+渦度

3.3 大氣層結及能量

23日20時(圖略),鋒面位于貴州西部至川渝交界,345 K尚在30°N以北,冷空氣南伸在紫馬北側山體前形成明顯鋒區,紫馬位于暖濕不穩定層結的南段。24日02時鋒面被強盛副高略北推,鋒區強度有所減弱,700~400 hPa高度鋒面坡度加大,位置仍位于紫馬北30°N附近,冷空氣南端345 K繼續南伸,促使其南側的暖濕氣流被迫抬升,紫馬仍位于暖濕不穩定層結的南段,其上空層結接近中性。24日08時鋒面在低層維持少動,在700~400 hPa坡度繼續加大,空間結構由向北傾斜轉為近似垂直。強降水發生前西南氣流對暴雨區持續輸送大量不穩定能量(圖略),貴州大部除南部邊緣外,能量在800 J/kg以下,貴州南部邊緣到廣西為溫濕高能區,紫馬處于強盛能量鋒區的北部;24日02時能量鋒區南移至廣西境內,且強度明顯減弱,除南部邊緣外,貴州大部能量在200 J/kg以下,能量鋒區的南移加之紫馬能量的大量釋放,為加大紫馬降水強度提供了有利的能量條件。

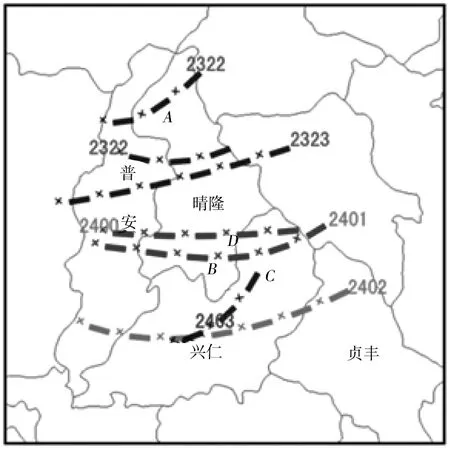

3.4 地面抬升觸發

在大尺度環流背景、能量及水汽條件具備的條件下,強天氣的發展主要取決于觸發機制[2]。貴州地面風場受到復雜地形的影響一般較為雜亂,但通過加密觀測的自動站資料演變仍可發現其風場特征。圖7給出了地面輻合線的演變(A的位置為晴隆花貢民族,B為晴隆紫馬,C為興仁大山耳期,D為晴隆三寶大坪),分析可知,暴雨區為3股氣流的匯聚區,西南氣流和東南氣流分別對應著暖氣流,而偏北氣流或偏東氣流對應著冷氣流,地面風場輻合促使初始對流發展,與中低層切變線疊加加劇垂直運動發展從而造成了局地強降水。23日22時兩條地面輻合線在晴隆北部生成,在其南側的暖區中激發對流單體,位于輻合線南側的紫馬、大坪、民族首先產生短時強降水,23時輻合線略南壓,24日00—01時地面輻合線明顯南壓至特大暴雨集中地區,02時地面輻合線繼續南壓,此時位于地面輻合線南側的紫馬、耳期、大坪均產生重大短歷時強降水,03時地面輻合線北抬,此次過程中的最大小時強降水發生(興仁大山耳期87.8 mm/h)。在此次過程中,地面輻合線為觸發條件,暴雨過程中的中小尺度特征與地面風場輻合密切相關,風場輻合區出現的時間基本提前于強降水時間,根據加密地面風場輻合區位置及其移動的路徑可為推斷下游強降水的落區提供參考。

圖7 地面輻合線的演變

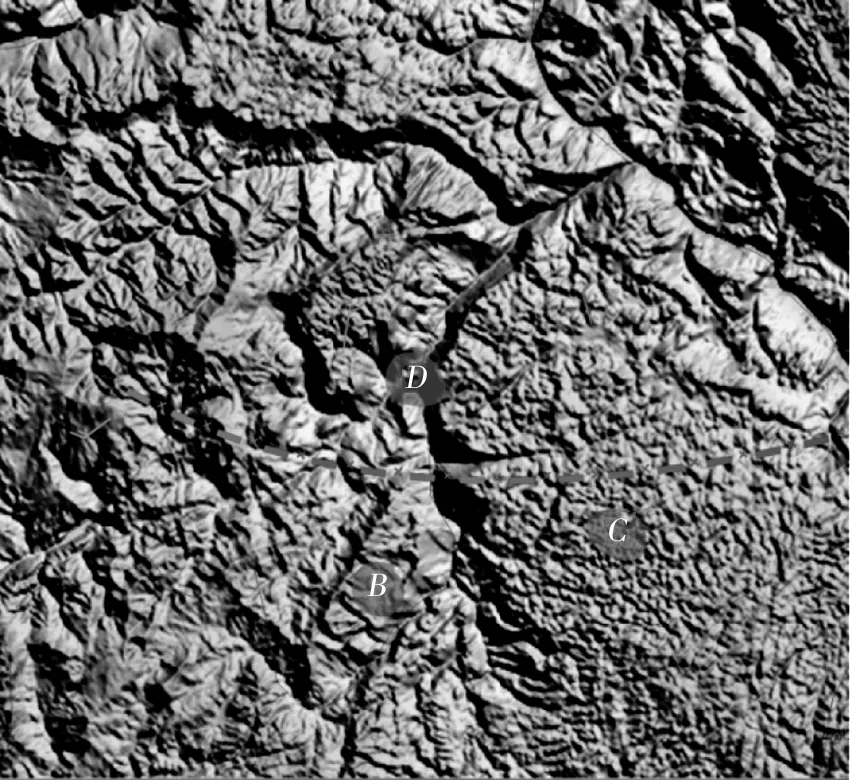

3.5 地形的可能影響

黔西南多為山地,下墊面復雜,其地形對降水的增減幅作用至關重要,分析圖8(涂紅為3個特大暴雨中心,B為紫馬,C為耳期,D為大坪)可知,紫馬位于東北—西南向的斜坡上,北東低,西南高,地面輻合線南壓時,氣流沿山體上坡,山脈對氣流的機械阻障,強迫氣流抬升,加強對流,對強降水產生增輻作用。大坪位于類似峽谷地帶,西北高、東高南低,氣流進入此地帶后,四周山地阻擋氣團和低值系統的移動,使之緩行或停滯,延長降水時間,增大降水強度,當氣流進入南側山谷時,由于喇叭口效應,引起氣流輻合上升,促進對流發展。耳期位于東北—西南向斜坡的頂部,其西側、東北側均為類似峽谷地帶,地面輻合線由北向南運動時,由于山前的動力抬升作用,必對強降水有促進作用。另外,山區地形復雜,各部分受熱不均勻,容易產生局部熱力對流,山地崎嶇不平,因磨擦作用產生湍流上升,這些也是加大降水強度的諸多因素之一。

圖8 24日01時實況風場+高精度地形圖

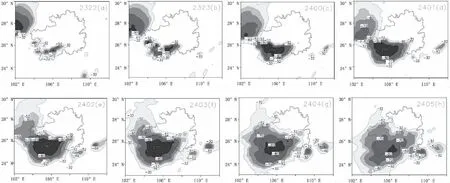

4 衛星云圖的中尺度特征

利用FY-2G衛星云頂亮溫TBB資料對此次暴雨天氣過程進行了分析(圖9),圖中“zm”表示此次特大暴雨中心晴隆紫馬,分析可知,23日22時在副高北側的不穩定區有4個對流單體生成,其中最強中心達-70 ℃以下,23時—24日00時分散的對流單體合并加強,迅速發展成典型MCS,形狀橢圓,邊緣光滑,最強中心達-80 ℃以下,此時晴隆紫馬出現28.5 mm/h的雨強,晴隆花貢出現65.6 mm/h的雨強,24日01—02時云系繼續發展達成熟階段,此時黔西南大部最低冷云頂亮溫均在-80 ℃以下,低于-52 ℃的冷云蓋面積達9×104km2,達到黔西南重大短歷時暴雨的閾值[17],01—02時紫馬出現60.8 mm/h的雨強,04時MCS-52 ℃的冷云蓋面積繼續加大達18×104km2,但-80 ℃的面積開始減小,此時全州雨強略有減弱,此后云系不斷減弱,并在24日10—12時完全移出黔西南州。

圖9 FY-2G衛星云圖TBB演變(單位:℃)

圖10是特大暴雨中心晴隆紫馬沿105.3°E的TBB緯向—時間演變,結果顯示,21—00時紫馬強降水集中在TBB梯度大值區,小時最大梯度達40 ℃左右,TBB值-70~-52 ℃,01—03時紫馬強降水集中在TBB低值區(-80 ℃以下),TBB-80 ℃在紫馬維持共4 h。整體分析,紫馬強降水集中在TBB低值區及云系發展階段的梯度大值區(非消散階段),其中最強降水出現在TBB最低值時段,其次出現在云系發展階段的梯度大值區。

5 數值模式檢驗

選擇預報工作中常用的EC、GRAPES、華南、中央臺共4種數值模式進行檢驗(圖略),結果顯示,EC2308、EC2120起報的暴雨落區準確,EC2308能把握到大暴雨,GRAPES-MESO2308暴雨漏報,GRAPES-GFS及3 km的暴雨落區偏東,對黔西南州北部暴雨、大暴雨未能把握到,華南起報場對州北部大暴雨預報準確,但區域偏小,中央臺暴雨落區分別位于州北部及東部望謨,對大暴雨未能精確預報。整體分析,EC暴雨預報與實況更接近,但對大暴雨把握不足,GRAPES暴雨落區有較大偏差,中央臺表現不穩定,而華南中尺度對極端降水的把握明顯好于其它數值模式。

6 結語

以上分析給出了2020年6月23—24日黔西南特大暴雨主要環流背景,揭示了過程中的若干中小尺度特征,認為副高北側充沛的水汽輸送及強盛副高穩定維持阻擋切變南下,是此過程不同于其它暴雨的主要特征,主要結論如下:

①此次過程主要由地面弱靜止鋒觸發貴州西部不穩定能量的大量釋放,配合高低空急流、南亞高壓,再加上強盛副高穩定維持在黔西南北側,使得切變南壓緩慢,共同造成了此次特大暴雨天氣。

②本地充沛的絕對水汽高效率釋放配合外部強水汽輻合是導致此次特大暴雨的有利條件之一。當日貴陽中低層絕對水汽充沛,在西南暖濕氣流的引導下,黔西南南部出現強水汽輸送帶及大梯度區,且伴隨有強烈的水汽輻合,為該地區暴雨的發生發展提供了充沛的外部水汽輸送。

③特大暴雨中心地面至700 hPa由暖式強切變轉為冷式強切變,中層正渦度增大,低層輻合高層輻散、強垂直上空運動的特征在強降水發生前表現更為明顯。紫馬位于暖濕不穩定層結的南段,中高層鋒面坡度不斷加大,底層冷空氣向南伸展,促使其南側的暖濕氣流被迫抬升,造成此次長時間高效率降水。

④地面輻合線觸發本地不穩定能量、水汽的大量釋放,地面風場輻合與中低層切變線疊加,加劇垂直運動發展,造成了局地強降水。風場輻合區出現時間基本提前于強降水時間,根據加密地面風場輻合區位置及其移動的路徑可為推斷下游強降水的落區提供參考。

⑤特大暴雨中心地形復雜,由于上坡及喇叭口效應,使得低值系統移動緩慢,延長降水時間,氣流輻合上升,促進對流發展,增大降水強度。山區受熱不均勻、山地崎嶇不平產生的磨擦作用加強湍流上升,也是加大降水強度的因素之一。

⑥對流云系初生后2 h迅速發展為典型MCS,強降水主要出現在冷云區,TBB最強中心達-80 ℃以下,MCS在黔西南維持時間達7 h;晴隆紫馬強降水集中在TBB低值區及云系發展階段的梯度大值區(非消散階段),最強降水出現在TBB最低值時段,其次出現在云系發展階段的梯度大值區。

⑦EC暴雨落區與實況更接近,但對大暴雨把握不足,GRAPES暴雨落區有較大偏差,中央臺表現不穩定,而華南中尺度對極端降水的把握明顯好于其它3家模式。