池州市近10 a主要暴雨災害及致災性分析

劉玉林,吳照憲,蔡茶花,宣 普

(安徽省池州市氣象局,安徽 池州 247000)

0 引言

暴雨災害主要是指因暴雨洪澇造成的受災人口、農作物受災面積、直接經濟損失等。暴雨災害的產生必須是由致災因子、孕災環境、承災體三方面共同作用、相互影響的結果。相同的致災因子,在不同的孕災環境和承災體中,所產生的災害大小截然不同。暴雨災害的發生和大小具有地域性、環境性、空間性、時代性的差別。承災體本身的能力、人文能力綜合反映為災害,災害大小與人口密度、經濟發展狀況有關。在不同的歷史時代、不同的地區,相同的致災因子所產生的災害大小也不盡相同。王偉等[1]將九江市洪澇災害發生后計算的實測性災害指數與致災的主要氣象因子建立回歸方程,計算氣象災害指數,以此來評估災害的大小,通過與實測性指數對比,較好的反映災級;王靜等[2]分析了山東省主要氣象災害時空分布特征,指出山東省各縣氣象災情以南部和東北部地區分布較多。通過以上氣象災情特征可以發現,暴雨災害與短歷時強降水關系密不可分,同時還受降水持續時間和地形等因素的影響。陳貝等一些學者[3-4]通過研究發現短時強降水主要發生時段在傍晚至上半夜,相比白天更容易引發暴雨災害;昌立偉[5]等以偏東風和地形的相互作用分析其對湖南極端強降水的影響,指出異常強的短時強降水出現在喇叭口地形附近或迎風坡處。池州市位于安徽省西南部,其西北部沿江地帶為洲圩區、東南部為山區、中部為丘陵區,年均降水量1 584 mm,尤其是每年春末夏初的梅雨期,降水強度大、持續時間長,容易造成暴雨災害。目前池州市對暴雨災害特征及其致災性研究較少,為了更好的指導強降水天氣的預報預警工作,有必要統計近10 a池州主要暴雨災害,并分析其致災性。

1 資料與方法

1.1 資料來源

本文統計的池州市近10 a主要暴雨災害資料來源于池州市應急管理局,所用短時強降水資料采取池州市2007—2016年140個區域雨量站和貴池、東至、石臺、青陽4個國家基本站資料,按站點逐小時統計,資料來源于安徽省氣象信息中心。

1.2 方法及標準

文中對暴雨災害的分級參考馮利華提出的災級概念[7]。當人員死傷人數d≥10人、農田受災面積h≥10 000 hm2、直接經濟損失e≥10 000萬元時,利用對數函數換算成規范化指數,其數學表達式為:

Id=logd,Ih=logh-2,Ie=loge-2

(1)

當d<10 人、h<10 000 hm2、e<10 000萬元時,利用線性函數關系換算成規范化指數,其數學表達式為:

Id=d/10,Ih=h/10 000,Ie=e/10 000

(2)

然后計算災害指數 G:

G=Id+Ih+Ie

(3)

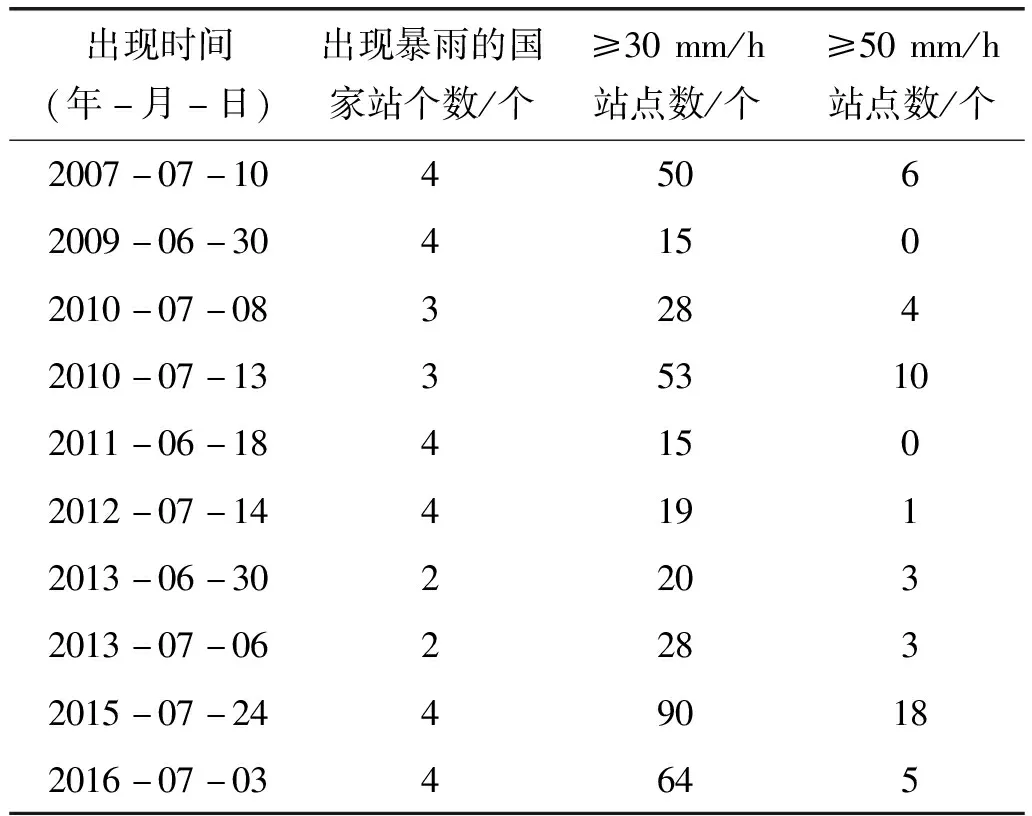

短時強降水個例選取標準為至少2個國家基本站24 h(國家站日降水取00—23時累計降水量)出現暴雨且至少有15個站點出現小時降水量20 mm/h以上或30 mm/h以上或40 mm/h以上或50 mm/以上時,則記為1次短時強降水天氣個例,若2個降水個例日期相連,合算為1個短時強降水個例。以此為標準選取的歷史個例如表1。

表1 池州市近10 a主要短時強降水個例

2 結果與分析

2.1 池州市近10 a主要暴雨災害特征

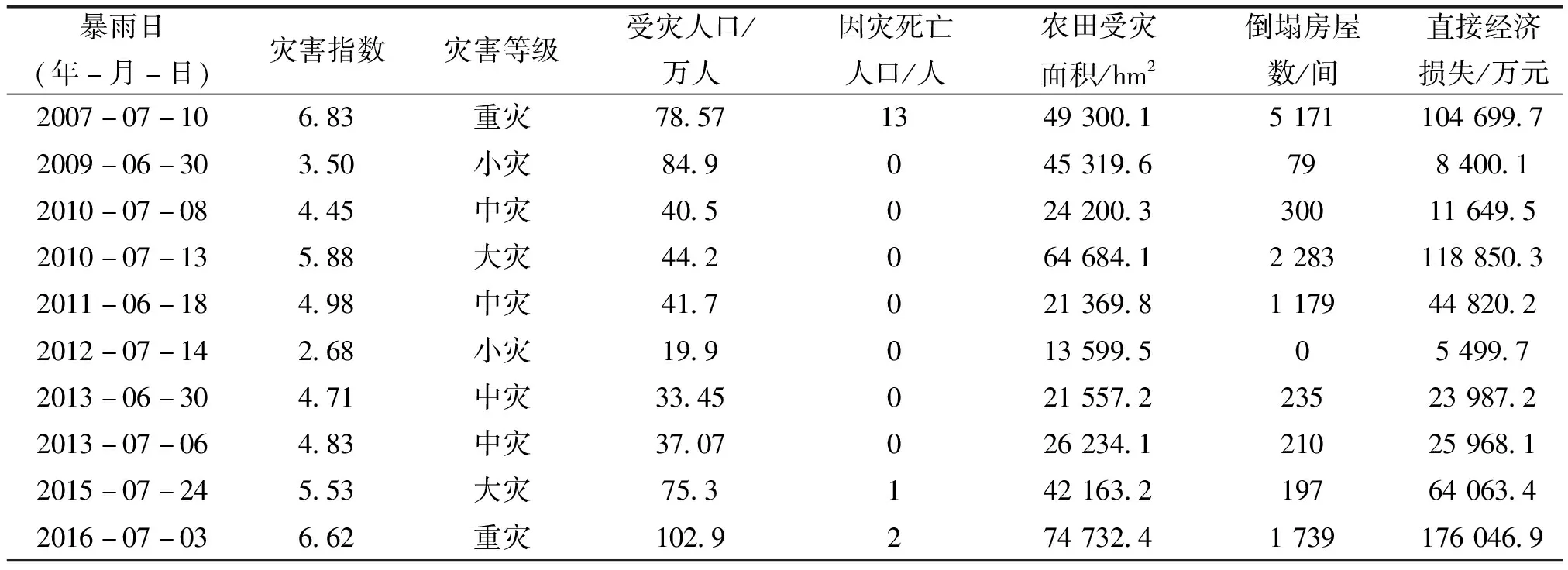

2.1.1 池州市近10 a主要暴雨災害及其分級 統計池州市2007—2016年主要暴雨災害所造成的受災人口、因災死亡人口、農作物受災面積、倒塌房屋間數、直接經濟損失等資料(見表2)。

將歷年暴雨災害引發的人員死傷、農田受災、直接經濟損失3項指標代入(1)、(2)式和(3)式,通過計算得到規范化指數(見表2)。為了更具體的反映災害的輕重等級,將災害指數客觀合理地劃為 4 個等級,即:災害指數≥6.00,定為重災;災害指數在5.01~6.00 之間,定為大災;災害指數在4.01~5.00之間,定為中災;災害指數≤4.0,定為小災(見表2)。

表2 2007—2016年暴雨災害造成的損失、暴雨災害指數和等級

2.1.2 池州市近10 a暴雨災害致災性分析 由池州市近10 a暴雨災害分級指數看出,2007年7月10日過程和2016年7月3日過程暴雨災害指數最高,達到重災程度。因此,本文重點分析這兩次強降水天氣過程。

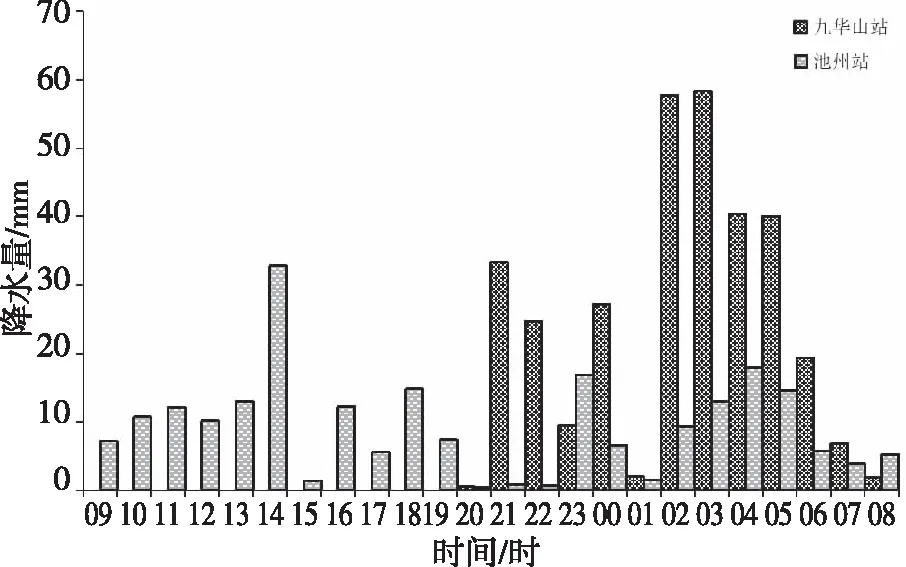

統計2007年7月9日08—10日08時和2016年7月2日08時—3日08時逐小時降水(見圖1)看出:2007年7月10日過程,降水從9日20時開始,一直持續到10日08時,夜雨特征明顯,其12 h內降雨量高達321.6 mm(九華山站),有5個時次的小時雨強超過30 mm/h,最大小時雨強為58.3 mm/h,具有持續性的短歷時強降水特征,同時又因為九華山特殊的地形,短時期內造成山洪暴發、引發山體滑坡、泥石流等地質災害。2016年7月3日過程的降水落區主要位于池州北部沿江地區,其24 h降水量達224.2 mm(池州站),但只有1個時次降水量達到短時強降水標準;另外,由于在2日前已經有持續2 d的強降水發生,累積降水量大,造成了城市內澇、河流超警戒甚至發生潰堤。由此可知,作為暴雨災害的致災因子,短歷時強降水尤其是持續性的短時強降水具有很強的致災性,但承災體受災害的程度,除與致災因子的強度有關外,很大程度上取決于承災體自身的脆弱性。因此,地形分布特征也能決定暴雨災害的影響方式和程度。

圖1 2007年7月10日過程和2016年7月3日過程逐時次降水分布

2.2 短歷時強降水致災性特征

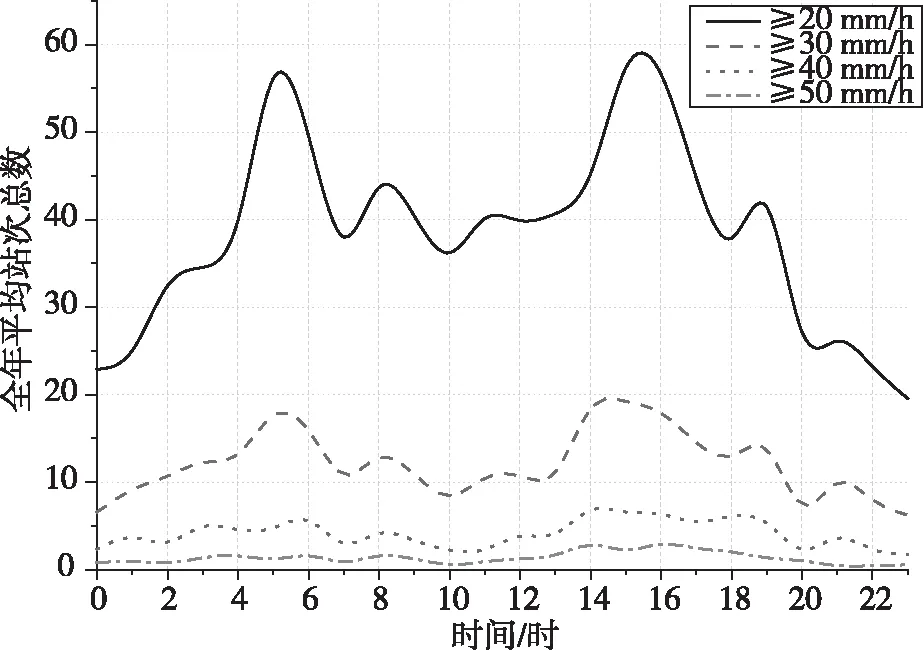

2.2.1 短時強降水時間變化特征與暴雨災害 短時強降水發生在白天時段和夜間時段所造成的災害程度有所不同。如果夜間發生持續性短時強降水則更容易引發暴雨災害,這主要是因為夜間對于抗洪救災非常不利。池州市近10a短時強降水的日變化特征總體表現為05時前后和15時前后是短時強降水的高發時段(見圖2)。由圖2看出,降水≥20 mm/h在04—07時和14—17時分別有一個峰值,年平均站次總數在40次左右;降水≥30 mm/h在04—06時前后和13—19時前后分別有一個峰值,年平均站次總數10次左右;凌晨降水≥40 mm/h、≥50 mm/h短時強降水的變化趨勢基本一致,10時、20時和00時是短時強降水低發時段,13—18時有一個小峰值。由此可知,05時前后是池州短時強降水最強致災時段,一旦發生持續性短時強降水將會造成嚴重的暴雨災害。

圖2 池州市近10 a短時強降水日變化特征

2.2.2 短時強降水空間分布特征與暴雨災害 通過研究池州市短時強降水空間分布特征發現,池州市近10 a汛期短時強降水樣本數占全年近90%,短時強降水空間分布與全年基本一致,因此,本文重點分析汛期短時強降水空間分布特征。由圖3看出,汛期短時強降水空間分布特征為:降水量≥20 mm/h、≥30 mm/h、≥40 mm/h和≥50 mm/h的短時強降水大值區基本分布在東至縣中南部、貴池南部山區及九華山區域。由圖3還可以看出,降水量≥20 mm/h短時強降水空間分布表現為東至縣中西部和南部出現大值區,尤其東至縣南部靠近黃山山脈區域出現年平均8次以上降水量≥20 mm/h的強降水;30 mm/h以上的短時強降水分布開始出現零散特點,尤其是降水量≥40 mm/h和50 mm/h以上的短時強降水空間分布零散特點更明顯,但東至縣的大部分地區和石臺縣的西北部為高值區,這可能與午后強對流天氣有密切關系,由氣象資料顯示(表略),上述區域是雷雨大風易發區域;其主要原因是池州位于副高西北側,汛期西南氣流比較強盛,容易出現強降水過程,同時汛期午后在太陽輻射作用下氣塊很容易被抬升到自由對流高度,觸發強對流天氣,造成暴雨災害。

圖3 汛期短時強降水年平均空間分布(a.≥20 mm/h,b.≥30 mm/h,c.≥40 mm/h,d.≥50 mm/h)

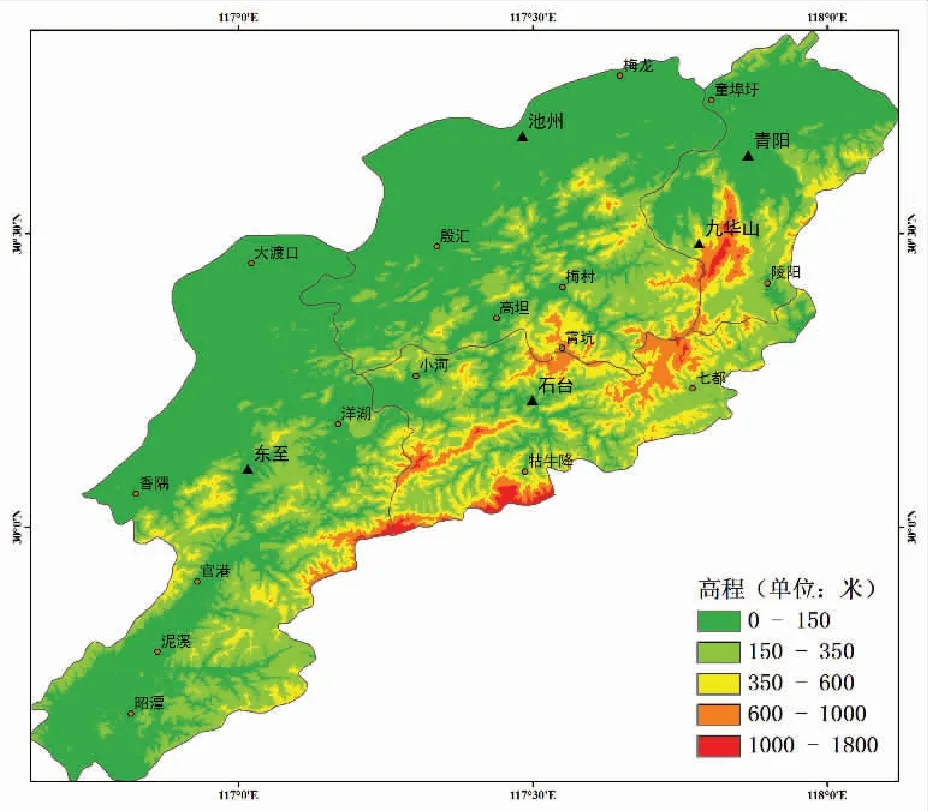

2.3 池州市地形分布特征與暴雨災害

通過上述統計發現,短時強降水發生在不同的區域致災性也不相同,尤其對于山區來說,若發生持續性短時強降水則容易造成山洪暴發、山體滑坡、泥石流等地質災害,如2007年7月10日強降水過程;若強降水發生在平原地帶或洲圩區則容易造成內澇、潰圩等災害,如2016年7月3日的強降水過程。因此,地形對于暴雨災害的影響方式和程度有很重要的作用。從池州市地形分布情況(圖4)看出,池州市地形總體呈南高北低態勢,其東南部以九華山、牯牛降為主體構成南部山區骨架,中部為丘陵區,西北部沿江地帶為洲圩區。結合上述分析,發現池州市短時強降水空間分布與其地形走向(西南—東北向)及長江流向有很好的對應關系,且強降水基本位于南部山區的北面,即貴池南部山區及九華山周邊;另外,降水量>40 mm/h以上和50 mm/h以上的短時強降水主要分布于東至縣中南部區域,這與東至縣中南部喇叭口地形有密切關系,喇叭口地形使水汽在東至縣中南部上空積聚,有利于其上升運動增強,這與池再香等[11]研究結果一致,因此,池州市東至縣亦是暴雨災害的易發區域。

圖4 池州市地形分布圖

3 結論與討論

①2007年7月10日過程和2016年7月3日過程暴雨災害指數最高,達到重災程度。2007年7月10日的短歷時強降水特征非常明顯,且由于降水發生時段主要在夜間,發生地位于山區,導致山洪等地質災害;2016年7月3日的降水落區位于北部沿江地區,造成了城市內澇等災害。

②作為暴雨災害的致災因子,短歷時強降水尤其是持續性的短歷時強降水有很強的致災性;地形作為暴雨災害的承災體,其分布特征和脆弱性強弱能在很大程度上也能決定暴雨災害的影響方式和程度。

③池州市近10 a短時強降水的時間變化特征,主要表現為05時前后是短時強降水的高發時期,一旦發生持續性短時強降水將會造成嚴重的暴雨災害,這與很多學者的研究結果相似[3-6],但由于本文所用的資料時間較短,統計數據的結論可能會有一定的偶然性,今后將選取較長時間尺度的暴雨災害個例進行研究。

④池州市近10 a短時強降水空間分布與池州地形走向(西南—東北向)及長江流向有很好的對應關系,且強降水基本位于南部山區的北面,即東至縣中南部、貴池南部山區及九華山周邊是池州市暴雨災害的高發區域;但位于池州南部山區的石臺縣除了其西北部外均屬于暴雨災害不易發區域,在今后的暴雨天氣預報工作將加以重點關注。