貴州一次暖區颮線大風與大冰雹的雷達結構特征分析

許 可,杜小玲,周文鈺,齊大鵬,顧天虹

(貴州省氣象臺,貴州 貴陽 550002)

0 引言

颮線是由若干排列成行的雷暴單體或雷暴群所組成的風向、風速發生突變的狹窄的強對流天氣帶。颮線過程中伴隨的雷暴大風是指雷暴與大風相伴的天氣現象,當觀測出現≥17 m/s以上的大風,即確定為雷暴大風(颮線大風)。冰雹是由強對流天氣系統引起的一種劇烈的天氣現象,大冰雹是指降落到地面時直徑超過20 cm的冰雹[1]。近年來,國內外有關颮線大風和大冰雹的預報預警方法和監測識別技術的研究已有很多成果。周長青等[2]分析發現風暴天氣均出現在大氣層結不穩定區(T850-500≥25 ℃,T700-500≥15 ℃、上干下濕)與干線、地面輻合線重疊的區域。陳云輝等[3]研究表明風廓線雷達產品1 km以下大風速區提前雷暴大風30 min出現,對臨近預警有一定參考價值。康紅等[4]利用多部多普勒天氣雷達資料反演颮線風場結構,發現颮線后方入流最早出現在系統后部的層狀區中,在颮線中段的中尺度渦旋對和地面冷池的共同作用下,后方入流向前延伸并穿過對流區下沉到達地面。貴州近幾年來積極開展對大冰雹和雷暴大風的研究,研究主要集中在產生這兩種強對流天氣的大尺度天氣背景、層結不穩定條件、水汽條件、抬升觸發條件等,取得了一定的進展。李力等[5]統計了貴州雷暴大風時空分布特征, 建立多指標疊套雷暴大風落區預報方法,結果表明預報落區與雷暴大風實際發生區域有較好的一致性,但仍然需要預報員根據環境條件做出訂正。王君軍等[6]對貴陽一次颮線天氣過程進行中尺度特征和雷達分析,發現颮線回波前沿的反射率因子梯度大,強回波質心高度下降、后側伴有入流急流、中層徑向輻合等特征對大風預報具有一定的預示作用。萬雪麗等[7]利用貴州2000—2012年春季的氣象資料,依據強對流天氣發生的動力條件和層結穩定情況,將貴州春季強冰雹事件進行不同類型的分類研究。但是與其它省份比較,貴州對颮線大風和大冰雹的研究還是比較少,由于颮線大風和大冰雹具有突發性、局地性、持續時間短、破壞性強等特點,對社會經濟、人民生命財產安全造成很大危害,目前仍然是短臨預報業務和研究的重點和難點。因此,開展大冰雹和雷暴大風天氣過程個例分析和預報預警技術研究,減少大冰雹和颮線大風對社會經濟、人民生命財產安全造成的損失具有重要意義。

2020年3月23日貴州省一次颮線大風和冰雹天氣過程給貴州中西部和南部地區二十多個縣市造成了嚴重影響,其中直接經濟損失在8 914萬元以上,主要包括農作物受災2 376.98 hm2、絕收294.19 hm2,農戶房屋遇襲受損1 373間,部分農業生產基礎設施以及車輛受損等。本文主要從強對流產生的環境背景場和雷達回波兩方面探討有利于本次大冰雹、颮線大風過程的有利預報預警信息,以期對貴州颮線大風和大冰雹天氣預報預警提供更多參考。

1 資料來源

本文分析資料來自于日常業務常規高空和地面探測、觀測資料,地面加密自動站分鐘數據資料,榕江站、貴陽站C波段多普勒天氣雷達逐6 min探測資料。

2 天氣實況

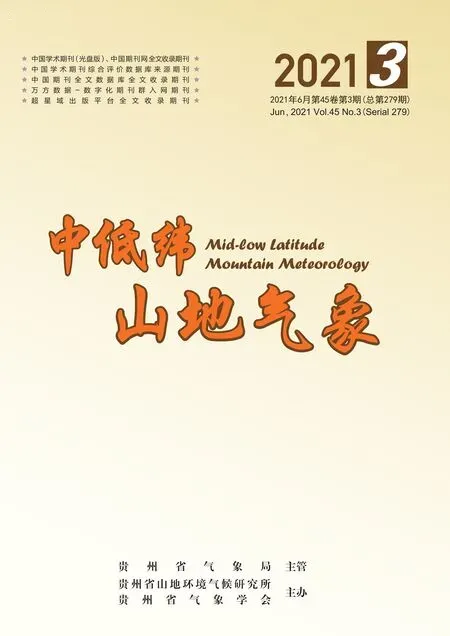

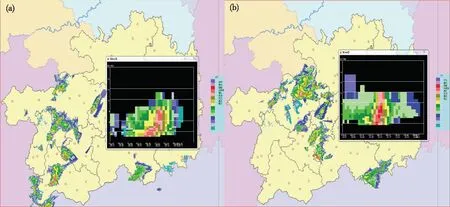

2020年3月23日13—23時(北京時,下同)貴州省中西部及南部地區出現了大范圍冰雹天氣,并伴有局地雷暴大風,貴州南部地區出現颮線大風天氣。本次過程有23市縣出現降雹,有23市縣出現雷暴大風(圖1),其中黔南州長順縣鼓揚鎮最大冰雹直徑35 mm,黔西南州望謨縣油邁鄉最大風速30.6 m/s。

圖1 3月23日08時—24日08時冰雹(a)、極大風(b)分布圖

3 環流形勢和環境背景場分析

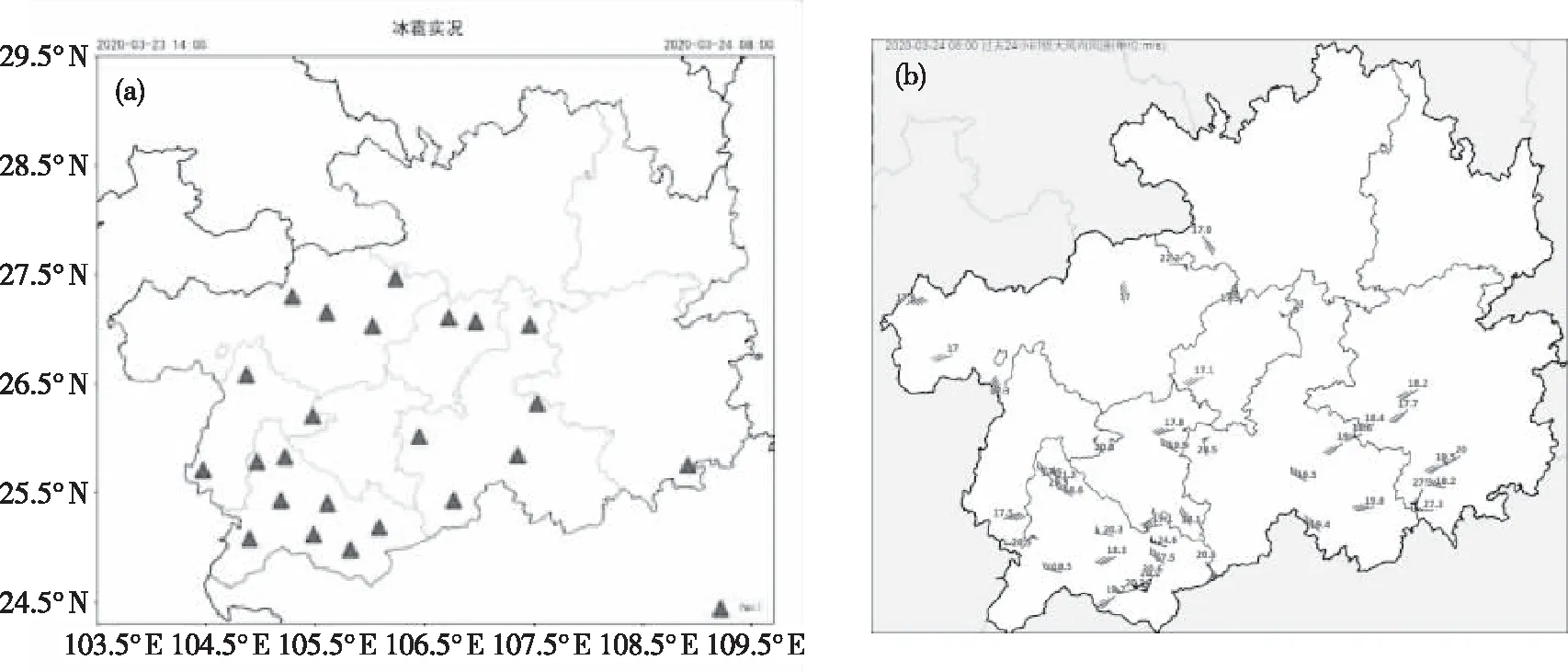

分析3月23日08時和20時 500 hPa形勢場可以看出,亞洲中高緯地區是兩槽一脊,南支槽在95°E附近維持,貴州受南支槽前西南氣流影響,西南風16 m/s,在川南有弱高空槽東移影響貴州,從渦度平流分析,貴州處于正渦度平流區,有利于抬升;從700 hPa形勢場分析,08時貴州受西南氣流影響,貴陽西南風10 m/s,到20時貴陽西南氣流增強到12 m/s,水汽維持在5~6 g/kg之間;從850 hPa形勢場分析,08時貴州南部地區受切變影響,廣西北部偏南風2 m/s,中南部地區水汽在9~12 g/kg之間,夜間偏南氣流增強到6~12 m/s,切變線北抬到貴州西北部地區,中南部地區水汽在7~13 g/kg之間,中部地區水汽有所下降,南部地區小幅增強,總體上貴州地區中層較干,低層水汽充沛;省的中南部地區 08時T850-500≥27 ℃,T700-500≥19 ℃,20時T850-500≥29 ℃,T700-500≥19 ℃,說明貴州中南部地區總體處于層結不穩定狀態;從海平面氣壓場分析,中心位于云南西部的熱低壓發展,東北伸展影響到貴州西南部地區,增強貴州西南部地區的不穩定層結狀態,從23日02時起貴州西北部輻合線維持,午后云南東部的輻合線隨著熱低壓的發展北上進入貴州,為強對流發生發展提供有利觸發條件(圖2)。

圖2 3月23日08時(a)和20時(b)500 hPa形勢場

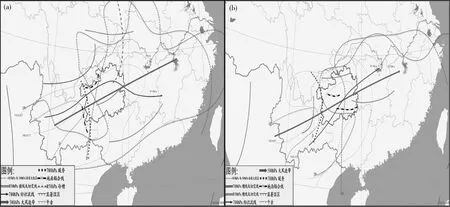

分析3月23日08時貴陽、廣西河池、百色的探空來看,貴州中部邊界層下層逆溫,有干暖蓋存在,省南部地區上干下濕,垂直風切變較大,有利于風暴的發展,可以增強中層干冷空氣的吸入,加強風暴中下層氣流和低層冷空氣外流,同時風隨高度順時針旋轉有利于強風暴的產生,低層云南省到貴州中西部地區的暖脊為強對流天氣的發生提供能量條件,其中接近貴州南部的廣西百色和河池兩站的CAPE分別達到327 J·kg-1和1 038.2 J·kg-1,SI指數分別是-4.79 ℃和-3.28 ℃,百色站0~3 km和0~6 km垂直風切變分別是8.1 m/s和20.1 m/s,河池站0~3 km和0~6 km垂直風切變分別是7.6 m/s與16.6 m/s,與全省0 ℃和-20 ℃平均高度分別為3 900 m和6 900 m左右相比(在貴州省預報員手冊(第二版)關于冰雹的章節中總結到貴州省適宜冰雹生成的0 ℃和-20 ℃高度分別在3 800 m和7 000 m左右),23日的0 ℃和-20 ℃高度是適合貴州省產生冰雹的高度。到20時分析以上3個觀測站的探空資料,發現貴州中部地區不穩定能量已經釋放,接近貴州南部的廣西百色和河池兩站的CAPE分別是1 606.2 J·kg-1和1346.8 J·kg-1,SI指數分別是-4.32 ℃和-6.02 ℃,0 ℃和-20 ℃平均高度分別為4 200 m和7 300 m左右,0~3 km垂直風切變分別是12 m/s和11 m/s,0~3 km垂直風切變分別是21 m/s和11 m/s,說明貴州南部地區仍然有較強的不穩定能量。綜上分析可以看出,貴州中西部及南部地區適宜冰雹和雷暴大風天氣的生成發展(圖3)。

圖3 3月23日08時和20時貴陽(a、d)、百色(b、e)、河池(c、f)探空圖

4 多普勒雷達特征分析

本文利用榕江、貴陽(直線距離長順縣60 km左右)兩部C波段多普勒天氣雷達資料,分析在3月23日午后到夜間出現在黔東南州榕江縣的颮線大風和黔南州長順縣的大冰雹,探討雷達資料在冰雹及颮線大風識別和短臨預警中的應用。

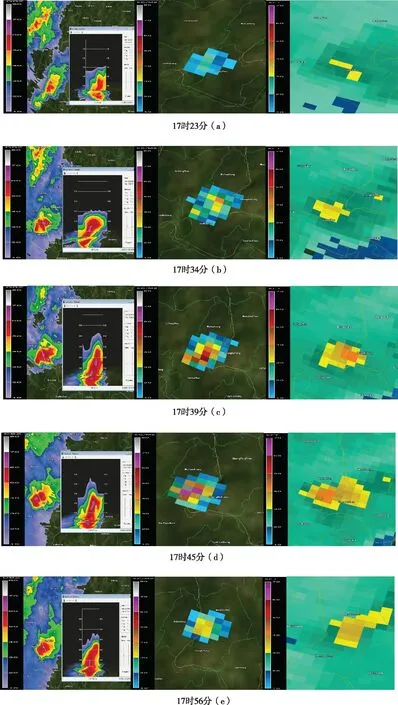

4.1 長順縣大冰雹雷達特征分析

從3月23日13時開始,逐漸有雷暴單體在貴州西部和西北部地區發展,回波形態主要呈分散塊狀回波,中心最大強度45 dBz,回波最大頂高5 km,有雷雨天氣出現(圖略);到16時,隨著對流系統沿東西向地面輻合線發展以及多個雷暴單體的合并發展,對流系統逐漸加強,此時在畢節市、安順市、六盤水市、黔西南州等地的回波形態主要呈緊密塊狀、團狀回波,中心最大強度60 dBz,回波最大頂高在12 km,由于西南風強盛,可以看到云飐在雷達回波拼圖上表現明顯的向東北伸展,強對流系統經過的金沙、盤州、關嶺、安龍等市縣相繼出現冰雹天氣;17時30分強對流系統不斷發展東移,主要在畢節市北部及安順市、黔西南州西部,北部回波呈緊密塊狀,南部為多單體回波相連呈線狀及團狀,最強回波位于大方東北部強度達60 dBz,回波最大頂高12 km(圖4)。分析強風暴單體在長順縣鼓揚鎮3次降雹時間段的雷達回波,17時24分—27分長順縣鼓揚鎮第1次降雹,17時23分(圖5a)在貴陽雷達基本反射率圖0.5°仰角上,可以觀測到1個強風暴單體在長順縣鼓揚鎮和代化鎮之間發展,回波剖面形態呈強對流單體形態,略微向東傾斜,中心最大強度50 dBz,40 dBz強度回波伸展到7 km高度,VIL≥20 kg/m2,ET≥9 km;17時34分—35分長順縣鼓揚鎮第2次降雹,17時34分(圖5b)從回波剖面明顯看到50 dBz以上回波風暴核心區向上伸展到9 km高度,東西向水平伸展增大,高懸的風暴核心區更加向東傾斜,已經形成回波懸垂且核心出現60 dBz以上的強回波反射率因子,VIL≥40 kg/m2,ET≥10 km;17時39分(圖5c),從回波剖面看到高懸的風暴核心區向西傾斜維持且東西向水平伸展繼續增大,回波懸垂核心60 dBz以上的強回波水平和垂直方向增大明顯,VIL≥60 kg/m2,ET≥15 km;17時45分(圖5d),從回波剖面看到形態上出現典型 “象鼻型”特征,50 dBz以上回波風暴核心區伸展超過9 km以上,60 dBz以上的強回波高懸在5~7 km之間,有界弱回波區正對懸垂下方,VIL≥70 kg/m2,ET≥15 km;17時53分—55分長順縣鼓揚鎮第3次降雹,17時56分(圖5e),強回波呈緊密塊狀,回波西南方向強度梯度大,中心最大強度60 dBz,從回波剖面看到50 dBz以上回波風暴核心區下降到8 km左右且范圍收縮明顯,60 dBz以上的強回波高度下降到4 km以下到接地,懸垂結構不再明顯,有界弱回波區消失,VIL≥40 kg/m2,ET下降到12 km,該強風暴單體進入消亡階段。

圖4 3月23日16時(a)、17時30分(b)組合反射率產品雷達拼圖及最強回波剖面

圖5 3月23日17時23分—56分雷達反射率因子和垂直剖面、垂直積分液態水含量、回波頂高

4.2 榕江縣颮線大風雷達特征分析

本次颮線大風過程在貴州西南部地區生成并逐漸東移到貴州東南部地區減弱消亡,主要影響貴州南部地區,最大瞬時風速出現在黔西南州望謨縣油邁鄉,達到30.6 m/s,次最大瞬時風速出現在榕江縣計劃鄉27.3 m/s,但是能探測到望謨縣的雷達由于地形遮擋等不利因素的影響導致回波在大風發生地明顯衰減,因此本文僅分析榕江縣出現的颮線大風。

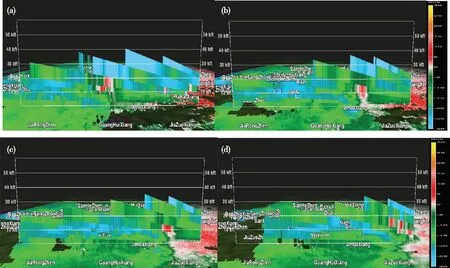

從榕江雷達基本反射率產品上看(圖略),21時17分貴州省三都縣西面出現一條南北向的線狀回波,隨后線狀回波逐漸演變成南北向的弓狀回波,其東移過程中形狀、強度少變,移速約40 km/h,造成黔南州南部和黔東南州南部多站10級以上雷暴大風。強回波主體在東移過程中逐漸合并演變為南北向線狀回波,并在21時49分逐漸演變增強為南北向的颮線,颮線弓形特征明顯,其尺度增大,強回波面積增大,強度維持在50 dBz以上,強中心超過60 dBz,并向東移動,颮線所經之地出現8~10級雷暴大風。本文重點分析颮線通過榕江縣計劃鄉觀測站前后的回波特征,23日22時,分別在基本反射率產品0.5°、1.5°、2.4°仰角上可以看到一條明顯的弓形帶狀回波形成;22時05分,颮線即將通過榕江縣計劃觀測站,分別從0.5°仰角的基本反射率產品和徑向速度產品可以看到后側入流缺口區(RIN)且徑向速度在20 m/s以上(圖略);22時11分,颮線到達計劃觀測站(圖中紅點處),分別從0.5°仰角的基本反射率產品和徑向速度產品可以看到弓形回波前端反射率梯度最大部位剛剛抵達計劃觀測站點,徑向速度圖上速度零線穿過計劃觀測站,從基本反射率產品1.5°、2.4°仰角上可以看到颮線弓形形態完整(圖6);22時16分,從0.5°仰角的基本反射率產品看到颮線已經通過計劃觀測站,觀測站位于后側入流區頂端區域。分析22時—22時22分時段的徑向速度產品過計劃站的剖面圖,可以看到該颮線中層徑向輻合后側大風區下傳和大風接地的過程,以及速度零線通過觀測站后,后側大風加速的過程(圖7)。通過分析榕江雷達21時06分—23時風廓線產品可以看到,在22時前平均高度在4.5 km,風速≥20 m/s的大風區在22時27分下降至3 km左右,是空氣動量下傳的表現(圖8)。

圖6 3月23日22時11分0.5°(a)、1.5°(b)、2.4°(c)仰角基本反射率和0.5°仰角徑向速度(d)

圖7 3月23日22時(a)、22時11分(b)、22時16分(c)、22時22分(d)過計劃站徑向速度剖面圖

圖8 3月23日榕江雷達21時06分—23時風廓線產品

5 結論和討論

綜上所述,2020年3月23日傍晚到夜間的強對流天氣,500 hPa高空有南支槽,貴州處于南支槽前西南氣流影響;700 hPa中層有干舌,低層有濕區,上干下濕結構;中低空有切變線;地面有熱低壓發展影響,風雹天氣均出現在大氣層結不穩定區域與地面輻合線重疊區域,水汽條件、動力條件和熱力條件均較好,為本次風雹天氣的發生提供了有利的環境條件。

在強對流天氣發生的潛勢已具備的條件下,進行短臨預警時,對颮線大風天氣,應重點關注低仰角速度大值區、中層徑向輻合和弓形帶狀回波生成后移動發展對下游地區的影響;對大冰雹天氣,應重點關注大于50 dBz強回波垂直擴展的高度、VIL和ET高值區的維持等。因此綜合利用多種雷達產品資料能夠較好地了解對流風暴的生成發展、強度、移動路徑以及三維空間結構特征,對提高產生大冰雹和颮線大風的強對流天氣的識別和預警水平具有十分重要的作用。