農業補貼、勞動力轉移與農戶收入

張壯 陳有華 侯學博

摘? ?要:農業補貼在保障糧食安全、提高農民收入方面發揮了巨大作用,但以往研究較少關注生態脆弱地區的農業補貼政策效果。以湖北省鄂西山區四縣385戶易地扶貧搬遷戶為例,研究分析了投資受制地區農業補貼的增收效應。研究表明,對丘陵山區而言,農業補貼每提高1%,非農務工的可能性降低24%-29.4%,對應農業收入增加3.353%,而非農收入減少3.348%,家庭總收入減少0.31%。進一步地,該地區農戶的農業收入的增加,可能不是化學要素投資引致的,但極有可能是土地規模擴張導致的。政策建議是:農業補貼政策要因地制宜,不斷強化農業技術研發與推廣,適度開發生態脆弱地區的非農產業,多渠道拓寬農戶收入來源。

關鍵詞:農業補貼;勞動力轉移;農戶收入

中圖分類號:F323.8 文獻標志碼:A 文章編號:1008-2697(2021)03-0010-08

農業補貼是政府對農業生產、流通和貿易進行的轉移支付,是當前各國政府支持農業發展的有效政策工具之一。為了保障我國的糧食安全和適應加入國際貿易組織的需要,我國不斷加大對農業的支持力度,于2004年開始取消農業稅并建構農業補貼體系,并于2006年全面取消農業稅收且構建起以糧食直補、良種補貼、農機具購置補貼和農資綜合補貼為主要內容的農業補貼體系。與之對應,2004年到2017年,中國糧食實現了“十四”連增。除了糧食增量的作用外,有研究表明,農業補貼在提高農民收入[1]、減少生產效率損失[2]、縮小城鄉收入差距[3-4]、促進土地規模化[5]方面均發揮了重要的作用。

農業補貼最基本的兩大功能分別是保障糧食安全與提高農民收入。其中,農業補貼保障糧食安全的功能已得到現有研究一致肯定。他們認為,農業補貼對糧食產量的影響主要有以下途徑:增強應對風險的能力[6],減少因自然災害與投資不足而造成的糧食減產問題[7-9];提高生產積極性,促進生產規模的擴大[10];優化種植結構[11],從糧食品種上保障糧食安全;促進農地流轉與實現土地規模化[12],提高生產經營效率。但是,農業補貼是否具有增收效應,研究卻尚未得到一致的結論。現有多數研究認為,農業補貼對農戶增收具有顯著的激勵效應,比如基于主產區的調研數據,王嬌[13]與黃季焜[14]、張照新[15]的研究都證明了農業補貼的增收效應,但也有學者認為,農業補貼的資金相對較少,在農業生產成本上升與農產品價格下降的背景下,農業補貼的增收效應可能會被抵消[16]。

研究的爭論的產生可能是由于樣本選擇不同導致的。比如說,以往研究大多數關注農業補貼對糧食主產區或全國范圍的影響,但較少研究關注農業補貼對環境脆弱地區農戶收入的影響。但關注生態脆弱地區的農戶收入問題,對于鞏固脫貧攻堅成果,縮小地區收入差異,具有重要理論意義。從理論貢獻上說,一方面,近期相關研究[17]發現,農業補貼能在一定程度緩解農戶收入不平等,但是卻加劇了中東部地區的農戶收入的不平等,這說明具體研究某個地區、特別是中東部某個區域的農業補貼效果具有很強的現實意義;而另一方面,以往研究較少區分地形或者生態環境,專門分析農業補貼的增收效應的異質性,這為本文的研究提供了契機。

一、文獻歸納與理論假說

(一)文獻歸納

從農業補貼對農戶生產的影響,主要集中在以下幾個兩個方面:

(1) 技術效率。綜合農業補貼對農戶生產效率具有正向影響。如高鳴等人認為農業補貼政策可提高農業生產效率,且發現農業補貼在小麥生產過程中至關重要。他們基于2003—2014年全國農村固定觀察點的微觀數據發現,農業補貼有利于農戶選擇高生產效率的生產方式,從而減少糧食生產效率損失[18]。基于玉米的數據,朱滿德等人也發現,綜合農業補貼對提高全要素生產率有顯著影響,但糧食直補政策、良種補貼、農資補貼等不同補貼的作用有所差異[21]。具體來說,農機具購置補貼也可以提高農業機械化水平,改善農作物生產結構,而結構改善效應又進一步提升了農業機械使用效率[19],提高了農業生產效率,促進勞動力非農轉移[20];脫鉤補貼可通過改進小麥生產技術影響小麥生產率,但對其全要素生產率無顯著影響[18]。

(2) 增收效應。現有大部分研究表明,綜合農業補貼對農戶收入具有正向影響。如錢加榮和趙芝俊研究了農業補貼政策對糧食生產的影響,且認為補貼政策主要通過收入效應影響農民的種植行為[22]。余航認為,雖然沒有證據表明農業補貼能提高農業生產效率,但補貼可以提高農民收入,縮小城鄉收入差距[23]。綜合農業補貼還提高了農戶雇傭勞動力的概率,增加了農業機械的使用,特別是影響了化肥、種子、農藥等要素的投入[25],即綜合農業補貼通過要素驅動,提高農民收入。其他細分的補貼政策也對收入產生了正向的影響,如糧食直接補貼政策可以通過影響地租來影響農戶收入[8],農機具補貼通過影響糧食產出來提高農民收入[24]。

盡管農業補貼對技術效率與農戶生產具有一定的激勵作用,但農業發展與生態環境的兼容是不可逃避的現實問題,這在生態脆弱的丘陵地區表現得更為明顯。如果勞動力在農業的過度集聚,引發的可能是人、資源、生態的沖突。研究表明,當今全球農作物產量大約一半可歸功于礦物肥料,在養分含量很低的地區,對于適當和負責任的肥料使用的補貼可以幫助農民增加產量并改善土壤肥力,但補貼也已成為環境惡化風險因素[26]。國內研究表明,農業直接補貼雖然促進了產出增加,但可能會帶來負面的環境效應[29]。如農資補貼會加劇農業面源污染[27],帶來生態環境的進一步惡化[28],環境的惡化最終可能充抵了補貼帶來的正效應[30],導致農業補貼政策最終無效;國外研究也表明,現有的化肥補貼雖然可以提高農民的種糧積極性和改善土地肥力,但同時也會帶來巨大的環境風險[26]。因此,農業補貼應該強調生態效應與經濟效應兼容,并不是一味的鼓勵農業的單一種植與過度開墾,而是強調生產恢復與地力維持。也正因為如此,自2014年起,我國的綜合農業補貼政策又稱為“耕地地力保護補貼”,相比以往的政策,耕地地力保護補貼更加強調生態效應,強調土地地力保護與化肥、農藥減量化。

(二)理論假說

以往文獻的分析都是基于全國范圍的樣本,較少集中分析一個生態環境脆弱、農業機械化使用受制地區的農業補貼的增收效應。當然,除了樣本特殊性,研究更感興趣的是,在農業機械使用受到限制的地區,農業補貼還會不會促進勞動力轉移,提高農戶收入?為此,本文構造了一個簡單的理論模型。

假設:(1) 農業補貼可以改變農戶的要素配置;(2) 農戶生產過程中只使用勞動和資本兩種生產要素;(3) 農戶的生產技術固定,即生產函數既定。

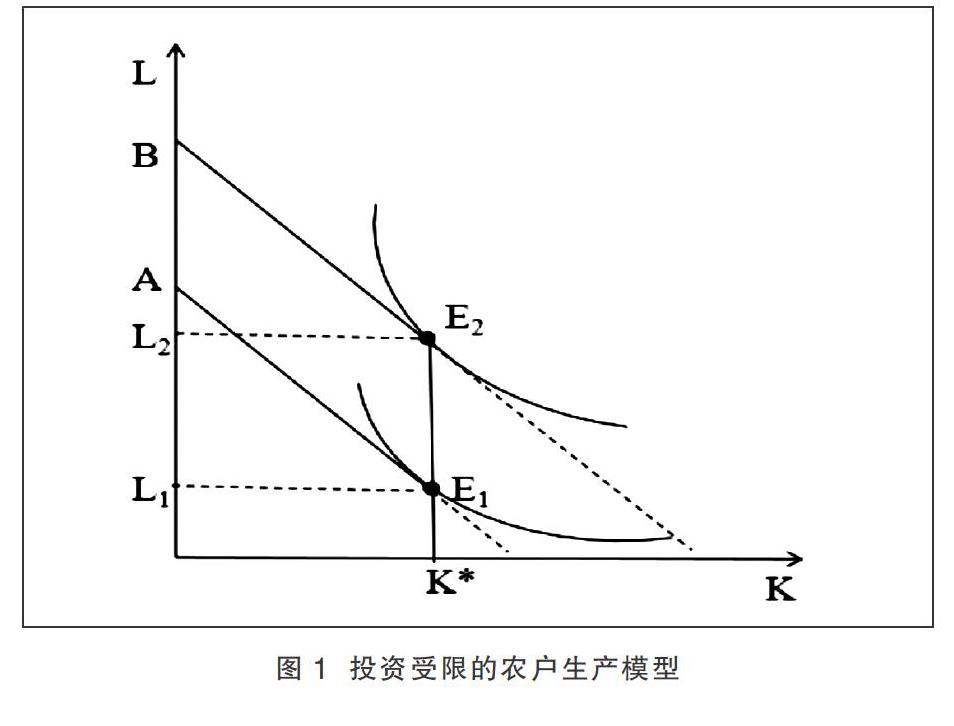

如圖1,縱軸表示勞動,橫軸表示資本,折線AE1K*與AE2K*表示資本投資受限的等成本線,用以表征農業機械化受限的問題,Q1與Q2表示等產量曲線,曲線上的每一點的組合都生產出相同產品,環境受限地區的農戶希望在既有成本的基礎上實現最大的產出。

由于生產地區自然地理環境的限制,農戶使用機械變得較為困難,對應的原始成本曲線為AE1K*,此時在生產技術Q1的水平上,對應最優解為角點解E1,對應資本投入水平為K*;假如農戶得到一筆農業補貼資金,那么他的預算線開始上移,對應新的預算線為DBK2,在生產技術Q2的水平上,對應最優解為角點解E2,對應資本投入水平為K*。得到農業補貼支持之后,農戶投資變動量幾乎為零,即投資的變動量很少,但是農戶勞動力投入變動量為(L2-L1),即勞動力投入量會增加。據此,提出假說H1。

H1:在農業機械化應用受限的地區,農業補貼會抑制勞動力的非農轉移。

勞動力的非農轉移,造成人口在農業的集聚,當然這種集聚也可能帶來效率的增進與生產的激勵,但對于自然地理環境約束嚴重的地方,人地的矛盾會變得更為明顯。一方面,農戶沒有外出,直接帶來了非農收入的減少;另一方面,人的集聚,需要解決生存與發展問題,因此農戶需要開墾土地以擴大規模提高總產,或是依靠污染要素投資提高單產。總之,農戶有了更強的生產經營愿望,從這個角度上講,農業補貼抑制了一部分人的外出,但可以實現他們農業收入的增長。從總收入的角度看,(1)城市的生產效率畢竟高于農村,因此同樣的勞動時間,農戶在城市可能會有更高的收入;(2)對土地的依賴,可能在長期造成了對土地生產力的破壞,進而影響農戶的收入。總體而言,勞動力的非農轉移的抑制可能造成農戶總收入的減少。據此,提出假說H2。

H2a:農業補貼抑制勞動力的非農轉移后,可能造成農戶非農收入的減少;

H2b:農業補貼抑制勞動力的非農轉移后,可能造成農戶農業收入的增加;

H2c:農業補貼抑制勞動力的非農轉移后,可能造成農戶總收入的減少。

二、研究設計

(一)數據來源與說明

本研究使用數據是課題組2020年4月至7月對湖北省恩施土家族苗族自治州四個縣市開展的實地調研數據。考慮到進行“州-縣-鎮-村”抽樣調查的方法的難度以及人力、物力的限制,研究選取已于2018年、2019年整縣脫貧的宣恩縣、咸豐縣、建始縣、來鳳縣且易地扶貧搬遷已超過兩年時間的安置點作為調研區域。鑒于可能出現由于安置點戶數偏少問題,每個縣選取兩個具有較大規模安置點的鄉鎮后,每個鄉鎮選取兩個安置點,每個安置點隨機抽取25戶農戶。調研采取調研員一對一訪談的形式對易遷戶進行問卷調查,調查對象主要為戶主或家中主要成員。調研共計投放400份問卷,剔除無效問卷15份,獲得有效問卷總數385份,問卷有效率98.2%。①

從整體樣本來看,2019年4個調查縣385戶的農戶每月人均家庭平均收入為1416.63元,略高于同期湖北省農村人均可支配收入均值1365.92元與全國農村人均可支配收入均值1335.08元,其中234戶高于恩施農村人均可支配收入均值968.33元,占到樣本的67.78%;收入結構當中,非農收入占到了總收入的62%,小于《農村綠皮書:中國農村經濟形勢分析與預測(2018—2019)》公布的2018年非農收入占比70%,說明該地區確實存在勞動力流轉滯后的現象;調查人群中,60歲以上勞動力僅占到樣本的22.34%,大部分群體都是有外出能力的勞動力;39%的調查人群僅接受初中及以上的教育。總體而言,樣本具有較好的代表性。

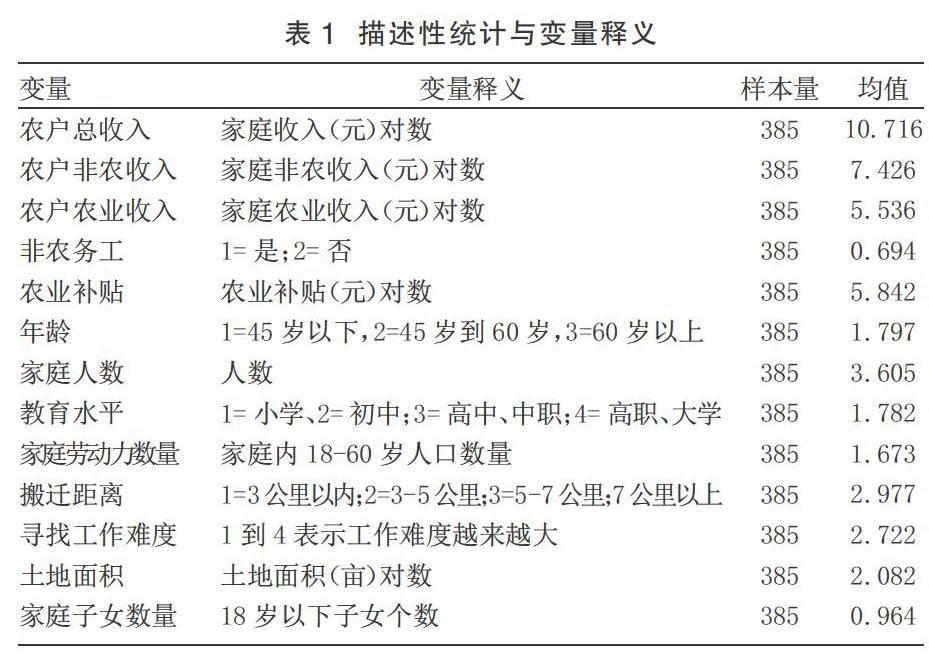

(二)主要變量及其相關性

本文研究農業補貼對勞動力轉移與農民收入的影響,因變量為非農務工、農戶家庭收入,農戶非農收入、農戶農業收入,自變量為農業補貼。為滿足經典線性假設的正態性要求,核心變量全部進行了對數化處理。其他控制變量包括年齡、家庭人數、教育水平、家庭勞動力數量、搬遷距離、尋找工作難度、土地面積、家庭子女數量,這些因素都會對收入與外出務工決策產生影響。

變量相關性分析結果表明,農業補貼與非農務工呈現負相關關系(相關性=-0.1536,p<0.001),即說明較高的農業補貼對應較高的非農務工概率,初步驗證H1;農業補貼與非農收入呈負相關關系(相關性=-0.9943,p<0.001),即說明較高的農業補貼對應較低的非農收入,初步驗證H2a;農業補貼與農業收入呈正相關關系(相關性=0.0313,p<0.542),即說明較高的農業補貼對應較高的農業收入,初步驗證H2b;農業補貼與農戶總收入呈負相關關系(相關性=-0.1167,p<0.022),即說明較高的農業補貼對應較低的農戶總收入,初步驗證H2c。

(三)計量模型選擇

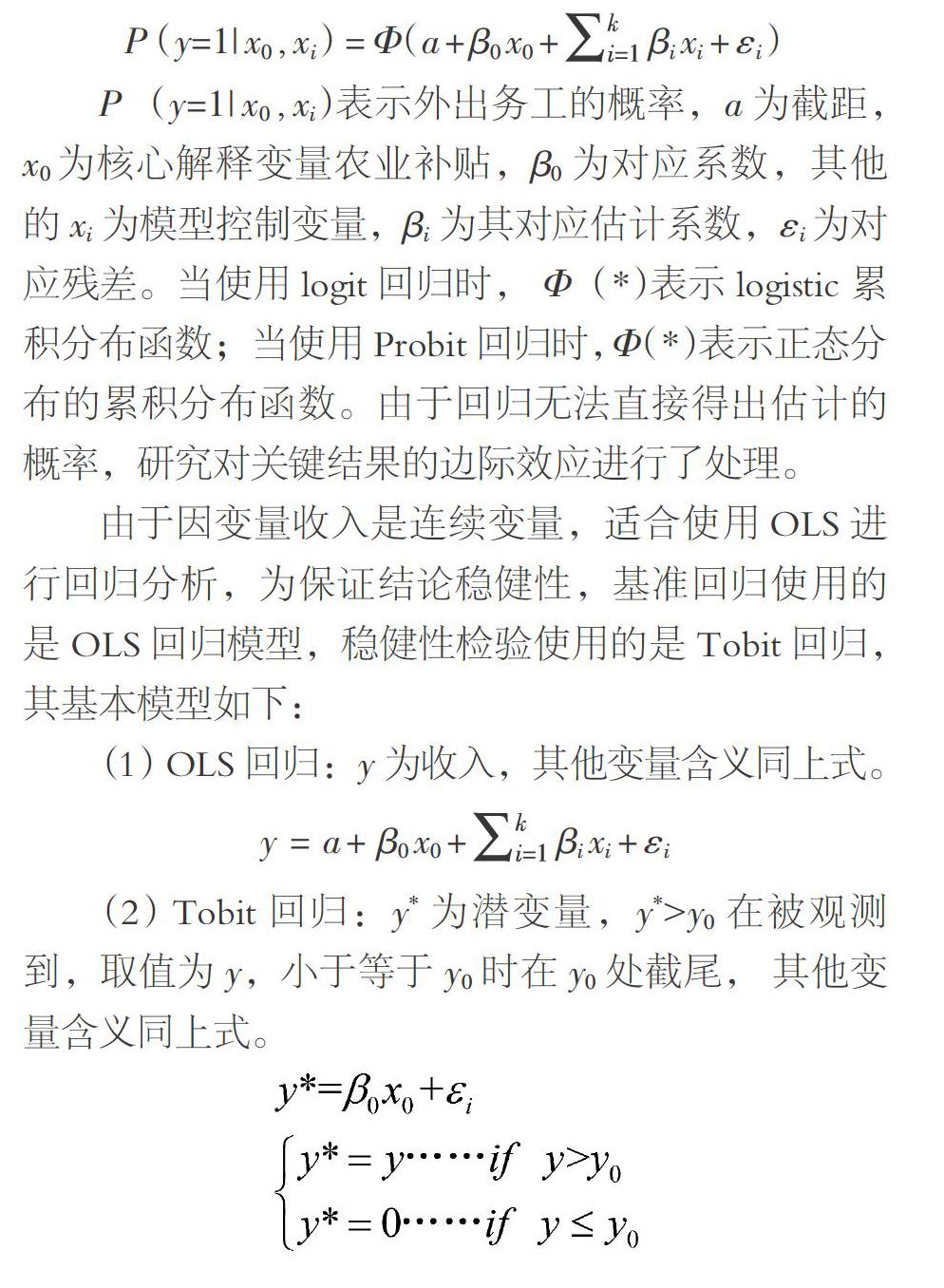

由于因變量外出務工是二值變量,適合使用logit或Probit進行回歸分析,為保證結論穩健性,基準回歸使用的是logit模型,穩健性檢驗使用的是Probit回歸,其基本模型如下:

P (y=1| x0 , xi)表示外出務工的概率,a為截距,x0 為核心解釋變量農業補貼,β0為對應系數,其他的xi為模型控制變量,βi為其對應估計系數,εi 為對應殘差。當使用logit回歸時, Φ(*)表示logistic累積分布函數;當使用Probit回歸時,Φ(*)表示正態分布的累積分布函數。由于回歸無法直接得出估計的概率,研究對關鍵結果的邊際效應進行了處理。

由于因變量收入是連續變量,適合使用OLS進行回歸分析,為保證結論穩健性,基準回歸使用的是OLS回歸模型,穩健性檢驗使用的是Tobit回歸,其基本模型如下:

(1) OLS回歸:y為收入,其他變量含義同上式。

(2) Tobit回歸:y*為潛變量,y*>y0在被觀測到,取值為y,小于等于y0時在y0處截尾, 其他變量含義同上式。

三、實證研究分析

(一)農業補貼對勞動力轉移的影響

首先分析農業補貼對勞動力流轉(非農務工)的影響。表2的兩個模型回歸結果表明(模型1存在一定程度的模型設定錯誤,更相信模型2),農業補貼對非農務工具有負向影響,即農業補貼每提高1%,非農務工的可能性降低24%-29.4%,即驗證了假說H1。年齡越大越不愿意進行非農務工,這符合基本農民的基本心理特征;家庭人數抑制了勞動力的非農轉移,子女數量表現突出,這與全國流動人口動態監測數據的調查趨于一致(該樣本中,調查了2091個有返鄉意愿的農民工,其中因為子女與父母照看問題的農民工占到樣本的32.38%)。家庭勞動力越多,家庭內部勞動力過剩的可能性越大,因此外出務工的可能性越高。當然,本研究中家庭人數的影響并不顯著,這里不做過多討論。教育程度越高,意味著勞動素質越高,在城市的適應能力越強,因此外出務工的可能性越高;家庭土地面積越大,規模化與機械利用水平相對較高,因此也可能提高外出務工的可能性;搬遷距離、城市就業難度對勞動力轉移的影響并不顯著,未來需要進行更為深入的探討。

(二)農業補貼對農戶收入的影響

其次,使用OLS分析補貼對農戶收入的影響。表3的回歸結果表明,農業補貼對家庭總收入具有抑制效應,具體而言,農業補貼顯著促進了農業收入的增加,但是又顯著抑制了非農收入的增加。農業補貼每增加1%,農戶總收入減少0.31%,而農業收入增加3.353%,非農收入減少3.348%,即驗證了假說2的三個觀點。總體而言,農業補貼在湖北省恩施土家族苗族自治州沒有發揮出太好的增收效應,甚至可能抑制了農業收入的增加,究其原因,農業補貼的增加抑制了勞動力的流轉,導致了非農收入的減少。

(三)穩健性檢驗

為保證回歸結論的穩健,對表4的回歸重新使用Probit估計,回歸結果表明,農業補貼對非農務工依舊具有顯著的負向影響,即驗證了假說1。對表3的回歸重新使用Tobit估計,回歸結果表明,農業補貼依舊導致農戶總收入顯著減少,農業收入顯著增加,非農收入顯著減少,即驗證了假說2的三個觀點。穩健性回歸結果表明,本文的兩個假說得到驗證,本文結果具有穩健性。

四、討論與分析

為什么在一個投資受到約束與無法實現機械化生產的丘陵山區,農業補貼對勞動力的流轉起到了抑制作用?為什么勞動力流轉的抑制導致了農戶收入的減少?

首先說明第一個問題。農業補貼希望誘導技術采納行為與生產激勵行為,但是在土地尚未實現規模化,機械化還存在較大困難的地區而言,有可能發生“過猶而不及”的現象。農業補貼對勞動力的流轉的抑制作用有三種可能。第一,土地規模化不足的情況下,農業要實現增收,投入機械與其他技術本質上是高成本的,農戶較難有投資的激勵。因此,基于產量與規模的補貼容易造成生產的激勵,這樣在投資受限制的情況下,為了提高產量,農戶會選擇使用勞動力去替代資本;第二,自然環境的束縛導致機械的使用難度較大,因此實現糧食增產對勞動力的投入提出了較高的要求。第三,相關研究的表明,在機械使用已經飽和的情況下,繼續誘使技術采納的農業補貼,最優要素比例會發生變化,最終導致農村勞動力的回流[31],當然,這種情況不適合本文的研究假定。

從湖北省恩施州的樣本縣來看,更偏向第一種情況和第二種情況。第一,湖北省恩施州地形陡峭(如圖2),州域內以山地為主,喀斯特地貌十分發育,溶洞、溶溝、伏流廣布,主要種植玉米、水稻、紅薯等糧食作物,廣泛發展茶、山藥、油菜等經濟作物,即機械應用與土地規模化都受到地理環境的抑制,這與本研究假說一致。第二,所選樣本縣主要以山地丘陵為主,土地資源相對有限而且分割較為嚴重。根據課題組的調查,385戶農戶中,僅有24.42%的農戶土地規模在11畝以上,僅有20.26%的農戶水田土地規模在10畝以上,且地塊相對分散,地塊數最多達到6塊,這也反映出該區域土地的細碎化較為嚴重。第三,根據恩施土家族苗族自治州公布的農業機械化的數據,2019年,恩施土家族苗族自治州主要農作物機械化生產綜合水平達到42%,遠低于同期全國農業農村部公布的水平70%以上,也遠低于湖北同期公布的水平69.28%。這再次說明了這個地區的土地規模化程度與農業機械的程度確實受到了限制。

其次,說明第二個問題。勞動力流轉對農戶收入的影響有以下幾個原因。第一,城市相比農村,有著更高的勞動生產效率,這就意味著更高的工資,因此如果勞動力流轉受到抑制,那么作為收入最大份額的非農收入將會減少;第二,人口在農村的聚集,不可能避免的要尋求生存與發展,為實現自身的糧食安全,農戶極有可能開墾土地,加大化學物質的投放,這樣不僅容易造成土地的板結與貧瘠化,也會加劇農業的面源污染;第三,長期在農村,使農戶失去了和外界交流的機會,即農戶獲取信息的機會,提升眼界的機會,采納新技術的機會都會受到減少。因此,總體而言,勞動力流轉受到抑制,農戶收入也會相應減少,當然這個推論后續也需要進一步的實證研究。

第一點原因已經在托達羅模型中得到充分詮釋[31],該模型強調了城鄉工作效率的差異引起了勞動力流動,第三點也得到了現有研究的證明[32],他們研究表明非農經歷能夠影響農戶的行為能力,提升人力資本,能有效促進農戶增收。本文重點對第二點進行探討。當前現實存在的問題是,補貼更加強調“耕地地力保護”,強調生態環境保護(化肥減量、農業減排)與耕地恢復,但相比之下,化肥減量比較好衡量,而農業減排與耕地恢復較難衡量,因此在很多地方的經濟發展公報中沒有直接標明。

反映到恩施土家族苗族自治州相關指標上,如表5所示,盡管2013年到2018年,農用化肥施用量在下降,但是耕地面積與農業機械總動力(可折算成二氧化碳)有所提升,即“耕地地力保護”的背景下,盡管被農業補貼抑制流轉的農戶使用化肥的動機不會太強,但是極有可能通過土地規模的擴張來提高農業收入。表6的回歸結果表明,農業補貼對土地種植規模具有顯著影響,具體而言,農業補貼每提高1%,土地面積擴張0.439%,水田面積擴張0.541%,即規模擴張成為被抑制勞動力增收的重要方式。

五、結論與建議

以湖北省恩施州四縣385戶建檔立卡貧困戶為例,本文分析了在投資受到約束與無法實現機械化生產的丘陵山區的農業補貼的增收效應。研究結論表明,對該地區而言,由于投資的地理約束,農業補貼抑制了勞動力的非農轉移,進而導致農戶農業收入的增加,非農收入的減少以及總收入的減少。進一步地,該地區農戶的農業收入的增加,可能不是污染要素投資引致的,極有可能是土地規模擴張引致的。根據研究的發現,提出以下幾條對策建議:

(一)農業補貼政策要因地制宜

盡管以往基于全國樣本的研究大多表明農業補貼能夠促進農民增收,但是相關研究對特殊情況的考慮并不充分。對于投資受限,生產效率較低,土地規模化程度較低的地區,綜合補貼投入盡管會促進農民農業收入增長,但遺憾的是,對農戶總收入具有一定的抑制作用。對這類地區,更重要的是加強農業補貼中農機具購置補貼的利用,提高勞動生產效率,促進部分勞動力的流轉。盡管本文研究沒有數據直接說明這個政策的影響,但是呂煒[21]與陳徑天[32]的研究充分說明了這個問題。

(二)不斷提高農業技術研發與推廣力度

農業技術研發與推廣包含了農業機械、農業化學用品與農業生產培訓等方面。農業機械不僅僅要加強推廣力度,更要加強技術研發,不僅要提高農業機械的應用廣度,而且要提高農業機械在不同區域的適應性,特別是地形復雜、生態脆弱的地區;農業化學用品的研制要做到污染元素減量,盡量突出針對性功效,減少副作用,另外也可以采取機械投放農業化學用品,做到精準投放;農業生產培訓要向生態脆弱地區的農戶傾斜,將向他們推廣先進的生產技術與種植經驗,促進科學種植,減少因種植不當而造成的生產惡性循環,促進農戶的增產增收。

(三)適度開發生態脆弱地區的非農產業

生態脆弱地區的耕地資源有限,單純依靠農業滿足生存與發展要求已經捉襟見拙,因此促進多個產業的融合,特別是促進鄉村旅游,成為該地鄉村振興的重要方式。具體要做到兩點:一是在國內國外雙循環的背景下,堅持生態文明建設基本戰略,實現以生態資本帶動地區經濟發展; 二是加快土地整治與土地流轉進程,適度推進城鎮化,推動丘陵山區實現適度規模化(盡管無法避免土地細碎化,但是對于集中北緯30°區位氣候優勢可以發展茶葉、富硒農產品等特產農產品),經加快鄉村基礎設施建設,推動村集體經濟組織建設和進一步壯大村集體經濟,帶動農民致富。推進鄉村旅游開發,穩定脫貧成果,實現更高層次的小康。

參考文獻:

[1] 陳飛.農戶生產投入選擇行為及其收入效應研究[ J ].財經問題研究,2016(09):113-122.

[2] 高鳴,宋洪遠,Michael Carter.補貼減少了糧食生產效率損失嗎?——基于動態資產貧困理論的分析[ J ].管理世界,2017(09):85-100.

[3] 鐘甫寧,顧和軍,紀月清.農民角色分化與農業補貼政策的收入分配效應——江蘇省農業稅減免、糧食直補收入分配效應的實證研究[ J ].管理世界,2008(05):65-70+76.

[4] SHEN L. Urban-rural Disparity: the Demand Analysis[ J ].Journal of Developing Areas, 2009(02).

[5] 宋亮,趙霞,繆書超.糧食價格支持政策促進還是抑制了土地流轉?——基于CHIP微觀數據的實證分析[ J ].干旱區資源與環境,2019,33(08):1-7.

[6] 楊丹,王曉麗,唐羽.農業補貼、農戶增收與收入不平等[ J ].華中農業大學學報(社會科學版),2020(05):60-70+171.

[7] MULLEN K,CHAU N.DE GORTER H,et al.The risk reduction effets of direct payments on US wheat production[C].Inter-national Agricultural T rade Research Consortium Symposium , Washington DC,2001.

[8] ANTNJ.LE MOUL c. Do counter-cyclical payments in the 2002 USfarm act create incentives to produce?[ J ]. Agriculturaleconomics, 2004 ,31(02-03) :277-284.

[9] VERCAMMEN J. Farm bankruptcy risk as a link between direct pay ments and agriculturalinvestment[ J ]. European review?ofagricultural economics,2007 ,34(04) :479-500.

[10] YI F.SUN D, ZHOU Y. Grain subsidy, liquidity constraints and food security- -Impact of the grain subsidy program on thegrain- sown areas inChina[ J ]. Food policy, 2015(50):114-124.

[11] 劉克春.糧食生產補貼政策對農戶糧食種植決策行為的影響與作用機理分析——以江西省為例[ J ].中國農村經濟,2010(02):12-21.

[12] 王歐,楊進.農業補貼對中國農戶糧食生產的影響[ J ].中國農村經濟,2014(05):20-28.

[13] 許慶,陸鈺鳳,張恒春.農業支持保護補貼促進規模農戶種糧了嗎?——基于全國農村固定觀察點調查數據的分析[ J ].中國農村經濟,2020(04):15-33.

[14] 黃季焜,王曉兵,智華勇,等,Scott Rozelle.糧食直補和農資綜合補貼對農業生產的影響[ J ].農業技術經濟,2011(01):4-12.

[15] 張照新,陳金強.我國糧食補貼政策的框架、問題及政策建議[ J ].農業經濟問題,2007(07):11-16+110.

[16] SERRA T, ZILBERMAN D,GOODWIN B K,et al. Re placement of agricultural price supports by area payments in the European Union and the effcts on pesticide use[ J ]. American journal of agricultural economics, 2005.87(04) :870- -884.

[17] 馬彥麗,楊云.糧食直補政策對農戶種糧意愿、農民收入和生產投入的影響——一個基于河北案例的實證研究[ J ].農業技術經濟,2005(02):7-13.

[18] 高鳴,宋洪遠,Michael Carter. 補貼減少了糧食生產效率損失嗎?——基于動態資產貧困理論的分析[ J ].管理世界,2017,32(09):85-100.

[19] 潘彪,田志宏. 購機補貼政策對中國農業機械使用效率的影響分析[ J ].中國農村經濟,2018,33(06):21-37.

[20] 呂煒,張曉穎,王偉同.農機具購置補貼、農業生產效率與農村勞動力轉移 [ J ].中國農村經濟,2015,30(08):22-32.

[21] 朱滿德,李辛一,程國強. 綜合性收入補貼對中國玉米全要素生產率的影響分析——基于省級面板數據的 DEA-Tobit 兩階段法[ J ].中國農村經濟,2015,31(11):4-14.

[22] 錢加榮,趙芝俊.現行模式下我國農業補貼政策的作用機制及其對糧食生產的影響[ J ].農業技術經濟,2015,33(10):41-47.

[23] 余航,周澤宇,吳比.城鄉差距、農業生產率演進與農業補貼——基于新結構經濟學視角的分析[ J ].中國農村經濟,2019,34(10):40-59.

[24] 周振,張琛,彭超,等.農業機械化與農民收入:來自農機具購置補貼政策的證據[ J ].中國農村經濟,2016,32(02):8-82.

[25] 李江一.農業補貼政策效應評估:激勵效應與財富效應[ J ].中國農村經濟,2016,31(12):17-32.

[26] SCHOLZ R W, GeisslerB. Feebates for dealing with trade-offs on fertilizer subsidies: A conceptual framework for environmental management[ J ]. Journal of Cleaner Production,2018, 189: 898-909.

[27] 石志恒,慕宏杰,孫艷.農業補貼對農戶參與農業綠色發展的影響研究[ J ].產經評論,2019,10(03):144-154.

[28] 楊秀玉,喬翠霞. 農業補貼對生態環境的影響—從化肥使用角度分析[ J ].中國農業資源與區劃,2018,39(07):47-53.

[29] 汪小勤,曾瑜,王俊杰.農業直接補貼政策:文獻綜述與國別研究[ J ].河南社會科學,2016,24(3):83-95.

[30] 涂正革,甘天琦,王昆.基于綠色發展視角的農業補貼政策效率損失的探究[ J ].華中師范大學學報(人文社會科學版),2019,58(02):9-49.

[31] TODARO, M. P. A Model of Labor Migration and Urban Unemployment in Less Developed Countries, American Economic Review, 1969, 59(1):138-148.

[32] 冉璐,謝家智,張明.非農工作經歷與農民務農收入:基于分位數回歸與分解的實證研究[ J ].農業技術經濟,2013(06):32-39.

[33] 陳徑天,溫思美,張樂.農機購置補貼政策有助于農業勞動力轉移嗎?[ J ].廣東社會科學,2018(05):31-40.

(責任編輯:李韻婷)

Agricultural Subsidies, Labor Transfer and Farmers' Income

——A Case Study of 385 Households in Four Counties of Hubei Province

ZHANG Zhuang1,CHEN You-hua1,HOU Xue-bo2

(1.School of Economics and Management,South China Agricultural University,Guangzhou 510642;

2. School of Economics and Trade,Xinjiang Agricultural University,Urumqi 830052)

Abstract: Agricultural subsidies play a great role in ensuring food security and raising farmers' income, but the previous researches have paid little attention to the effect of agricultural subsidies in ecologically vulnerable areas. Taking 385 households in four counties of the western Hubei Province as an example, the paper analyzes the effect of increasing income of agricultural subsidies in the areas subject to investment. The results show that for hilly and mountainous areas, the probability of non-agricultural work decreases by 24% to 29.4% for every 1% increase of agricultural subsidies, 3.353% for corresponding agricultural income, 3.348% for non-agricultural income and 0.31% for households. Further, the increase of farmers' agricultural income in the region may not be caused by chemical factor investment, but it is likely that the expansion of land scale is the result. The policy suggestions are: the agricultural subsidy policy should be based on local conditions, and the R & D and promotion of agricultural technology should be strengthened constantly, the non-agricultural industries in ecologically vulnerable areas should be developed appropriately, and the income sources of farmers should be widened through multiple channels.

Key words: Agricultural Subsidies;Labor Transfer;Farmers' Income