影響國際會計準則的 關鍵因素之二:理論之爭(上)

【摘要】在高質量國際財務報告準則的制定過程中, 主要國家和地區的影響不可否認, 有關IASB概念框架的爭論更不容忽視。 本文將圍繞IASB概念框架的產生以及2010年和2018年的兩次修訂過程, 集中于財務報告目標、有用財務報告信息的質量特征和財務報告主體三大方面, 分析有關IFRS的一系列基本理論之爭。

【關鍵詞】國際會計準則;IFRS;概念框架;財務報告目標;財務信息質量特征;財務報告主體

【中圖分類號】F234? ? ? 【文獻標識碼】A? ? ? 【文章編號】1004-0994(2021)04-0003-10

各國意識形態、政治制度、經濟發展水平、市場復雜和成熟程度、文化傳統、監管體制等存在不同程度的差異, 在此背景下, 建立高質量的國際財務報告準則(IFRS)并非易事。 如筆者在系列文章之一中所述, 在此過程中主要國家和地區的影響不可否認。 但國際會計準則理事會(IASB)理事們以及IFRS的利益攸關者們爭論的基礎是IASB的概念框架, 這一點也不容忽視。 本文將圍繞此概念框架的產生和過去十多年的兩次修訂, 集中于財務報告目標、有用財務報告信息的質量特征和財務報告主體三大方面, 分析有關IFRS的一系列基本理論之爭。

一、導言

(一)對概念框架形成歷史的簡要回顧

自20世紀80年代起, 主要西方國家以及國際會計準則委員會(IASC)頒發的概念框架, 是由財務報表或報告的目標, 有用財務報告信息的質量特征, 財務報表要素及其確認、計量、列報或披露的基本概念和原則所組成的概念和基本原則體系。

第一個提出基于會計目標來研究基本會計理論和原則的是美國著名會計學家喬治·斯朵伯斯。 1953年, 他在博士論文中詳細分析了各類財務報表使用者的信息需求, 以及會計人員對這些需求可能做出的反應。 在比較各種使用者信息需求的重要性及其確保自身愿望實現的能力后, 斯朵伯斯得出如下結論:公眾公司財務報表應重視的是包括債權人在內的廣大投資者的信息需求。 他指出, 如果同意將提供投資者決策有用的信息視為會計的首要目標, 接著應當完成的任務則是確定為實現這一目標所需的信息種類以及提供這些信息的可能性[1] 。

1958年, 美國第一個會計準則制定機構——美國注冊會計師協會(美注協)下屬的會計程序委員會(CAP)由于對會計基本理論研究不足等原因, 而被該協會新成立的會計原則委員會(APB)取代。 成立不久, APB就在以默里士·穆尼茲為主任的協會新成立的會計研究部的努力下, 先后出版了有關會計假設和企業會計基本原則的兩個研究報告[2,3] , 嘗試以會計假設為起點研究會計準則相關的基本會計理論。 但這一嘗試驟然而止, 原因是美國會計實務界認為后一個報告提出了過于激進的改革主張, 不可接受。 協會任命來自普華永道的技術合伙人保羅·格雷迪為研究部主任。 在他的領導下, 協會于1965年出版類似大會計師事務所技術手冊的美國公認會計準則總匯[4] 。 至此, 由演繹法建立會計準則相關基本理論的努力以失敗告終。

1966年, 美國會計學會出版由其任命的專家組所撰寫的《論基本會計理論》, 勾畫出概念框架的雛形[5] 。 為回應公眾對公司財務報表及其所依據的會計準則的嚴厲批評, 以及財務信息相關者對一套會計概念體系的強烈企求, 美國注冊會計師協會于1971年成立了兩個委員會:一個為惠特委員會(Wheat Committee), 該委員會的報告導致相對獨立于注冊會計師行業的財務會計準則委員會(FASB)的成立; 另一個是特魯布拉特委員會(Trueblood Committee), 該委員會于1973年發布名為《財務報表的目標》的專題報告, 全面闡述了財務報表的目標及其應具備的質量特征[6] 。

1973年, FASB成立伊始即投入極大精力于概念框架的研究與制定。 1974年起, 先后頒發8個討論備忘錄、7個研究報告、8個征求意見稿, 最終形成7個概念框架公告。 特別值得一提的是, 主導此項工作的是來自伯克利加州大學的羅伯特·斯普勞斯和上文提到的喬治·斯朵伯斯, 前者為成立之初的FASB副主席, 后者為FASB的技術總監。

與此同時, 其他主要西方國家的會計準則制定機構以及國際組織也頒發了類似的文件, 包括:英國會計準則籌劃指導委員會于1976年頒發的《公司報告》[7] ;? 加拿大特許會計師公會于1980年頒發的《公司報告:前景矚望》[8] ; 聯合國跨國公司委員會國際會計和報告準則政府間專家組于1988年頒發的《編制財務報告的目標和概念》[9] ; IASC于1989年頒發的《編報財務報表的框架》[10] ; 澳大利亞會計準則委員會在1990 ~ 1995年頒發的系列《會計概念公告》[11] ; 英國會計準則委員會于1999年頒發的《財務報告原則公告》[12] 。

早年我國相關研究并不以概念框架為名, 這與西方國家相似。 概念框架涉及的內容在我國會計實務中同樣存在, 相關研究可能存在不同的名稱, 如:對會計或財務報告目標的研究, 在我國一般稱會計職能、作用、任務研究; 對會計要素的研究, 在我國一般稱會計對象、賬戶或會計科目體系及分類研究等。 改革開放后, 我國也逐漸展開對概念框架的全面系統研究, 一個重要體現是早期我國會計學博士論文陸續以概念框架為選題對象。 事實上, 財政部于1992年頒布的《企業會計準則——基本準則》[13] 一定程度上也是一個概念框架。

(二)概念框架在制定IFRS中的重要作用

財政部頒發的《企業會計準則——基本準則》[13] 是我國會計準則的組成部分, 這與一些國家相似。 但在另一些國家及IASB, 概念框架本身并非會計準則。 如IASC概念框架前言所述, 此文件的作用包括:協助IASB制定未來的IFRS及審核現存的IFRS; 協助IASB推動財務報表編報準則間的協調; 協助各國準則制定機構制定本國的準則; 協助財務報表編制者執行IFRS, 解決IFRS尚未涉及的問題; 協助審計者就財務報表是否符合IFRS表示意見; 協助財務報表使用者解讀基于IFRS的財務報表信息; 向對IASB的工作感興趣者提供有關IASB是如何制定IFRS的信息[10] 。

根據筆者擔任IASB理事十年的親身經歷, 以上各項作用中, 第一個作用無疑是最重要的, 這可以IASB在2018年出版的新概念框架為證[14] 。 如筆者系列文章之一所述, 在制定IFRS過程中, 主要國家和地區的影響不可否認。 但制定IFRS的程序是公開透明的, IASB每一項技術決定都由理事們投票決定, 每項準則及其征求意見稿都需經三分之二以上理事投票同意, 持反對票理事的意見也包括在這些文件中一起出版, 永載史冊。 可見, 準則制定首先是一個講道理的過程。 各項準則的基本原則以及每一個細小規則, 都可能經歷不同觀點的激烈爭論, 任何理事在其任期內很難完全基于本國政府或背后利益集團的立場在制定IFRS這樣的國際游戲規則中扮演重要角色。 IASB理事們以及IFRS的利益攸關者爭論的基礎是IASB的概念框架①。 若所制定的IFRS不符合概念框架, IASB會因此而備受利益攸關者的質疑。 因此, IASB盡力避免出現此種情況。 準則與概念框架一再出現不一致或許也表明:概念框架本身需要做出修訂。

(三)IASB修訂概念框架的主要原因

概念框架是憲法性質的文獻, 不宜經常修改。 2002年IASB和FASB開始啟動雙方準則趨同工程, 修訂概念框架是重要項目之一, 且在2010年完成了財務報告目標和有用財務信息質量特征章的修訂, 頒布了有關報告主體的征求意見稿, 還就如何修改財務報表要素及其計量章進行了約三年的研究。 2012年美國決定放棄與IFRS趨同并最終采用IFRS的目標。 同年, IASB根據全球利益攸關者的強烈要求, 將修改概念框架作為優先項目納入工作計劃。 這樣做的原因主要有三:

1. 過時。 如會計界一直存在財務信息決策有用觀和經管責任觀關系之爭, 修改前的概念框架基于決策有用觀, 而置經管責任觀于次要地位。 人們希望通過修訂概念框架, 重新厘定兩者的關系, 以正確指引會計準則的制定, 并由此提供更有用的信息。

2. 不足。 如會計的核心是計量, 修改前的概念框架計量章僅羅列若干計量屬性, 而沒有如何確定計量屬性的基本原則。 此后幾十年, 相關爭議層出不窮。 人們希望通過修訂概念框架, 給各種計量屬性以更明確的定義, 并提供如何確定計量屬性的基本原則, 以指導IASB在未來制定更恰當的IFRS, 并由此提供更有用的信息。 又如, 盡管近半個世紀以來會計準則制定主要基于資產負債表觀, 但信息使用者最關心的依然是業績信息。 IASB和FASB在約20年前取消非常項目, 以后又逐步增加了其他綜合收益(OCI)項目。 每一項相關準則的出臺都經歷了激烈的爭論, 反對者的一個重要理由是修改前的概念框架沒有任何有關OCI的表述。 人們希望通過修訂概念框架, 明確有關OCI的基本原則, 以指導IASB制定IFRS, 并由此提供更有用的業績信息。

3. 不清晰。 社會經濟生活充滿不確定性, 會計反映的對象也是如此。 修改前的概念框架在質量特征、財務報表要素和確認章明確了“可能經濟資源流入和流出”以及“可靠性”等基本概念和原則, 它們長期被視為確認資產、負債的門檻, 但各IFRS的門檻又不統一。 人們希望通過修訂概念框架, 指導IASB解決源自不確定性的一系列確認、計量和報告問題, 并由此提供更有用的信息。

(四)兩次概念框架修訂的區別

2002 ~ 2010年、2012 ~ 2018年, IASB兩次修改概念框架。 它們間的區別主要有二:一是前一次是IASB和FASB合作的趨同項目, 后一次是IASB單獨開展的項目。 在此過程中, FASB會以IASB的會計準則咨詢論壇(ASAF)成員身份, 提供技術意見。 另外, FASB也在展開自己的概念框架修訂項目。 二是前一次分章修訂、分章頒發; 后一次所有章節一次修訂, 一起頒發, 理由是概念框架各章間關系緊密, 有些內容放在哪章也一時難定。

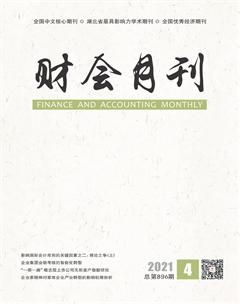

圖1展示了IASB概念框架涵蓋內容的變化。 接下來, 筆者將按新概念框架各章的順序, 分析IASB在兩次修訂時的主要爭議。

二、財務報告的目標

2002年起, IASB和FASB聯合展開概念框架修訂工作; 2006年, IASB頒發修訂目標和質量特征的討論稿[15] ; 2008年, IASB頒發了相關內容的征求意見稿[16] ; 2010年, IASB最終頒布了修訂后的概念框架目標章和質量特征章[17] 。

IASB在2012年重啟修訂概念框架項目時, 曾決定不再修訂目標和質量特征章, 因為這兩章在兩年前剛修訂完畢。 2013年IASB頒發的修訂概念框架的討論稿不涉及這兩章, 但其后IFRS的利益攸關者提出了各種對目標和質量特征章的修改意見。 因此, IASB對這兩章又做了幅度不小的修訂, 體現了導向性的重大變化, 如目標章中有關決策有用觀和受托責任觀關系的表述。 修改目標章時的主要爭論及IASB的最終結論如下。

(一)財務信息主要使用者的明確

美國從20世紀70年代開始制定的概念框架, 對財務信息主要使用者的定義很明確, 即現有和潛在的投資者和債權人, 這與美國證監會在1933年成立時被賦予監管證券市場信息披露和制定會計準則之責緊密相關。 而IASC早年的成員組織背景和職責較廣泛, 因此, 在1989年頒布的概念框架對使用者的定義比較寬泛, 包括現有和潛在的投資者、雇員、貸款人、供應商、其他商業債權人、顧客、政府及其機構、公眾。 但在描述這些使用者的信息需求后, IASB也提到:由于投資者是企業風險資本提供者, 提供滿足他們需要的財務報表, 也可以滿足其他使用者的大部分需要[10] 。 類似地, 我國財政部在1992年頒發的《企業會計準則——基本準則》對使用者及會計目標的定義也是較寬泛的, 即會計信息應當符合國家宏觀經濟管理的要求, 滿足有關各方了解企業財務狀況和經營成果的需要, 滿足企業加強內部經營管理的需要[13] 。

各國的經濟發展歷史都表明, 會計準則的發展主要與資本市場的發展緊密相關, 因為資本市場將上市公司資本的提供者和管理者分離。 資本提供者不可能要求公司直接向他們提供信息, 于是就產生了上市公司定期和臨時提供公開信息的需求, 其中最主要的是財務信息。 而財務信息賴以產生的首要基礎是會計準則。 鑒于此, IASB在2010年版概念框架目標章也將主要使用者限制為現存和潛在的投資者、信貸者和其他債權人[17] 。 由于此次修訂概念框架屬于IASB和FASB的趨同項目, 在這點上兩者表達一致是趨同工作成果的表現之一。 2018年版IASB概念框架對此未作進一步修訂。

需要指出的是, 我國財政部于1992年頒布的《企業會計準則——基本準則》在2006年和2014年經過了兩次修訂。 后兩份《企業會計準則——基本準則》明確“財務會計報告使用者包括投資者、債權人、政府及其有關部門和社會公眾等”。 顯然, 我國準則對使用者的范圍規定得相對寬泛。

值得補充的是, 盡管IASB修訂后的概念框架對財務報告主要使用者范圍限定得比較窄, 但IFRS基金會受托人委員會在2014年頒布了該組織的宗旨, 即“制定IFRS, 以為全球資本市場增加透明度, 強化問責制, 提高效率, 進而促進信任、增長和長期金融穩定, 為全球經濟發展做出貢獻”。 IASB概念框架并未在財務報告目標中直接指明我國基本會計準則中的“政府及其有關部門和社會公眾等”, 但IFRS基金會的宗旨一定意義上體現了我國基本會計準則“服務于公眾利益”的思想。

在IASB 2010年修訂概念框架時, 有人提出財務報告不同的主要使用者有不同的信息需求, 因此應將這些使用者分成不同等級。 IASB并未接受這一建議, 理由是盡管使用者的信息需求有別, 但通用財務報告旨在提供使用者共同需要的信息, 不可能滿足不同使用者的所有不同信息需求[17] 。

2008年金融危機爆發后, 不少人對相關準則提出了質疑, 如:金融工具用公允價值計量且變動計入當期損益, 主要是反映了短期投資者的信息需求, 而不能反映長期投資者的信息需求, 不利于他們正確判斷被投資方及自身的經營業績。 類似地, 有人認為IFRS要求確認更多資產的減值損失主要體現了債權人評估報告主體短期和長期償債能力的需求, 但不利于投資者正確判斷被投資方及自身的經營業績。 也有人提出, 投資人和債權人、現在和潛在的投資者和債權人、短期和長期投資人向報告主體提供資源的目的不同, 業績考核標準不同, 信息需求也不同, 因此, 概念框架對財務報告使用者的表述應反映這種區別。 但IASB沒有接受這種修改請求, 同時重申, 聚焦于主要使用者的共同信息需要并不排斥報告主體補充提供于部分使用者特別有用的信息, 還強調沒有必要單獨討論長期投資者的信息需求[14] 。

(二)由財務報表至財務報告的轉變

IASC在1989年頒發的概念框架名為《編報財務報表的框架》。 其中指出, 財務報表是財務報告的組成部分, 包括資產負債表、收益表、財務狀況變動表(后改為現金流量表), 以及作為財務報表必要組成部分的附注、其他報表和說明材料, 但不包括董事會報告、董事長陳述和企業管理層的評論分析以及可能列入財務報告或年度報告范圍中的類似項目[10] 。 而FASB的概念框架第1號為《財務報告的目的》, 范圍明顯較IASC廣。 IASB在2010年頒發的概念框架更名為《財務報告的概念框架》。 這既反映了自頒發1989年版概念框架以來財務報表以外的信息增加這一事實, 也是兩會概念框架趨同的又一表現。

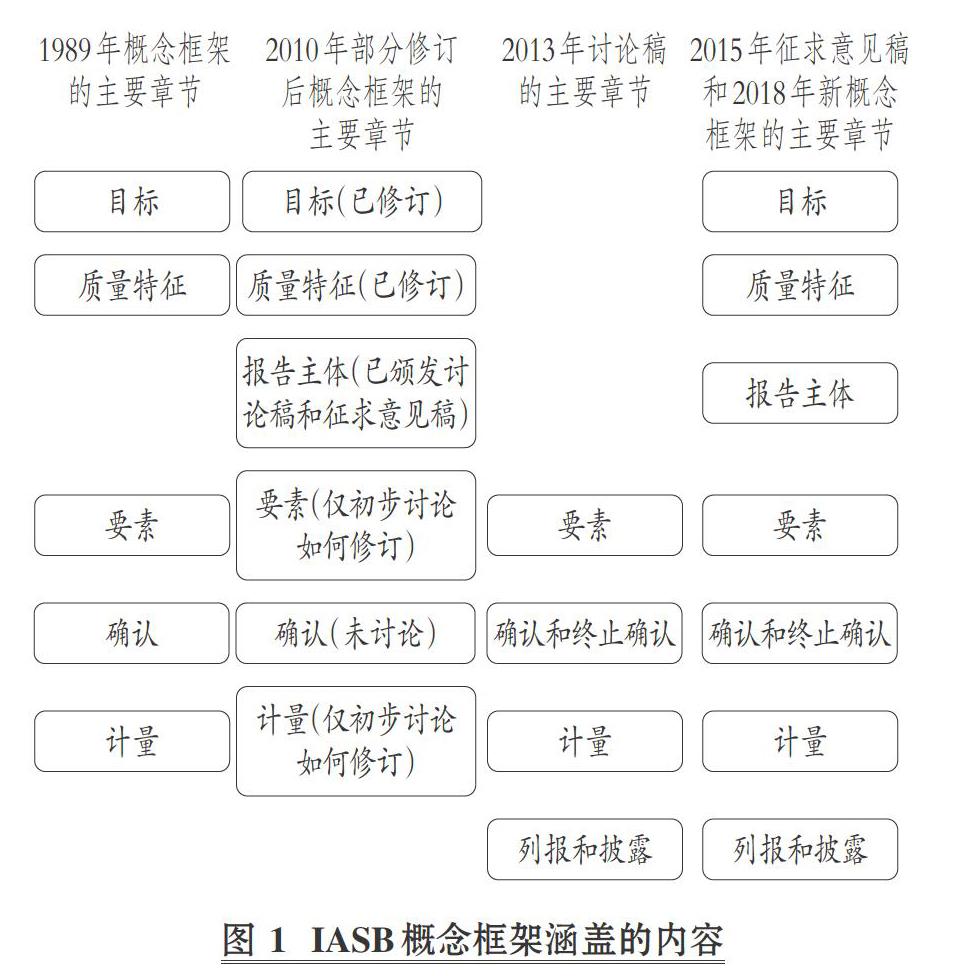

需要指出的是, FASB是一個國家的會計準則制定機構, 因此, 可以根據本國的監管體制和會計準則等較為精細地概括財務報告的組成部分, 這集中體現在FASB于1984年頒發的《財務會計概念公告第5號——企業財務報表項目的確認和計量》中[18] 。 如圖2所示。

事實上, IASB服務于全球各國和地區, 不可能在概念框架甚至會計準則中如此精細地概括財務報告的組成部分。 IASB在討論目標時, 將范圍局限于“通用”財務報告, 而且指出是“對外”, 只是覺得多余而沒有一再加“通用”“對外”這樣的修飾詞。 也因是國際準則的制定者, IASB在過去幾十年一直面臨什么東西該管、什么東西不該管的界定問題。 如IASB在2010年頒發《實務公告第1號——管理層討論》[19] 。 在研究制定此文件時, IASB就面臨來自各方面的挑戰, 其中最主要的是來自具有上市公司信息披露準則制定和監管權的各國證券監管機構的挑戰, 因為它們認為IASB制定此公告是越權了, 特別是“非財務”信息部分。 而支持IASB頒發此公告者則認為, 上市公司披露的信息難道有什么會最終與“財務”信息無關嗎? 由于證券監管機構既是會計準則國際趨同及采用IFRS的最主要推動者, 也是確保IFRS能順利執行的權威機構, 因此, IASB在制定此文件時小心翼翼, 導致此文件的內容及表述都較為寬泛, 頒發后關注者不多。

IASB在前幾年將廣義公司報告(Wider Corporate Report)納入其披露倡議項目及以后的“財務報告更好溝通”項目, 后又決定將此項目限于修改以上實務公告。 近年來較多國家證券監管機構和證券交易所都在推動上市公司披露社會責任、環保和治理等方面的信息, 同時也成立了可持續發展準則委員會等五花八門的國際組織。 IASB也是這些組織的成員, 但一直難以確定是否將這些信息納入《實務公告第1號——管理層討論》中。 支持與反對意見種種:一種極端的意見是應納入, 以防止基于IFRS的信息被邊緣化, 提高這些信息的有用性; 另一種極端的意見是不用多管閑事, 而仍應堅守自己的傳統陣地。

(三)決策有用觀和受托責任觀關系的處理②

在2018年版概念框架目標章, IASB根據各方意見, 較大地修改了有關決策有用觀和受托責任觀的表述。 決策有用觀和受托責任觀的關系屬于過去半個多世紀會計界爭論不休的基本觀念, 兩者的區別可大致概括如表1所示。

比較決策有用觀和受托責任觀可知:前者更強調財務報告有利于使用者做出有關資本分配的決策, 而后者更強調財務報告有利于使用者評估管理層履行經濟資源受托責任的情況; 前者更強調資產負債表或存量信息的作用, 而后者更強調利潤表或流量信息的作用; 前者更關注資產負債存量價值的變化, 而后者更關注盈利能力(特別是持續盈利能力)的變化; 前者更強調信息的預測價值和未來, 而后者更強調信息的反饋價值和過去; 前者更強調公允價值或其他現時價值信息的作用, 而后者更強調歷史及攤余成本信息的作用; 前者更強調相關性, 而后者更強調可靠性; 前者更偏向財務信息與投資回報關系的研究, 而后者更偏向財務信息與契約關系的研究。

應當承認, FASB和IASB原先的概念框架都偏向決策有用觀, 而將受托責任觀放在次要的地位。 2010年修訂后兩會概念框架的目標章仍如此。 對此, 有不少利益攸關者建議提升后者的地位, 有主張將受托責任觀置于優先地位的, 有建議基于兩種觀念確定財務報告雙重目標并各自表述的, 等等。 最終IASB在2018年版概念框架中采取了將兩種觀念糅合在一起的表述方式, 具體如表2所示。

由表2可見, 2018年版IASB概念框架有關財務報告目標的表述較2010年版簡潔, 其中有關受托責任的表述相似, 不同的是2010年版將有關受托責任的表述作為有關決策有用觀表述的補充, 而2018年版則作了并列表述。 2010年版的表述反映了2010年前三、四十年IASB及其利益攸關者的傾向; 而2018年版的表述反映了2010年后IASB及其利益攸關者傾向的變化, 即要求平衡兩種觀念的關系。 這一根本性的轉變反映在本概念框架以后各章的修訂上。

決策有用觀或受托責任觀的區別之一是對資產負債表觀或利潤表觀關系的看法。 根據張為國、王文京的研究, 將資產負債表觀或利潤表觀與決策有用觀或受托責任觀的傾向聯系起來, 可將帕喬利在1494年奠定復式記賬基本框架以來的會計發展歷程大致分成四個階段:一是工業革命前, 以資產負債表觀和受托責任觀為主; 二是工業革命至20世紀60年代, 以利潤表觀和受托責任觀為主; 三是20世紀70年代至2008年金融危機, 以資產負債表觀和決策有用觀為主; 四是2008年全球金融危機后, 以資產負債表觀為基礎, 但較過去更強調要兼顧利潤表觀, 兼顧決策有用觀或受托責任觀[20] 。 盡管新老概念框架都未專門討論資產負債表觀和利潤表觀的關系, 但這一根本性的轉變已反映在概念框架各章的修訂上。

(四)財務報告是否反映企業價值

值得強調的是, 盡管從20世紀70年代起, 會計準則偏向決策有用觀和資產負債表觀, 特別是從20世紀90年代起, 會計準則要求更多資產負債用公允價值或其他現時價值計量, 也要求確認更多資產的減值損失, 但2010年版概念框架仍在目標章中強調“通用財務報告不是用來反映報告主體的價值, 而是提供信息, 以便現在和潛在的投資者、貸款人和其他信貸人評估報告主體的價值”[17] 。 2012年IASB開始新一輪概念框架修訂伊始, 即明確不改變這一基本點。 IASB在2015年頒發的修訂概念框架的征求意見稿中重申了這一點。 在沒有受到明顯反對的情況下, IASB在2018年版概念框架中原封不動地保留了這一表述[14] 。

筆者認為, IASB堅持以上觀點的一個重要原因是現行會計理論、實務和準則基于兩個基本公理:一是復式記賬, 即“有借必有貸, 借貸必相等”; 二是財務會計提供的三張基本報表——資產負債表、利潤表和現金流量表間存在緊密的勾稽關系。 若要求財務報告反映報告主體的價值, 必然引起在記錄價值變化的同時, 分錄的另一端如何反映的問題, 是作為經營成果計入利潤表還是作為所有者權益變動計入資產負債表? 或介于兩者之間?近一個世紀會計理論、會計實務和會計準則的演進表明, 結論絕非易得。

三、有用財務信息的質量特征

FASB在20世紀80年代頒發的概念框架的一個最杰出貢獻是對有用財務報告信息的質量特征作了較全面系統的表述[21] , 如圖3所示。

這一全面系統的表述是此前無數專家和組織貢獻的結晶, 其中最重要的貢獻者是美國著名會計學家戴維·索羅門斯, 因為作為執筆人, 他在美注協于1973年頒發的《財務報表的目標》中對這些質量特征作了較完美的表述, 為FASB在1980年頒發這一概念框架公告奠定了堅實的基礎。 此后, FASB的以上表述為各國廣泛引用, IASC的1989年版概念框架對財務報表質量特征的表述也大同小異。

作為與FASB趨同項目的成果之一, IASB在2010年版概念框架中對質量特征章做了一系列修訂, 內容主要有三:將質量特征分成基礎性和提升性兩個層次; 以如實反映替代可靠性; 對如實反映和可靠性的子概念做了不同程度的調整, 如將謹慎性從質量特征中抹去, 將實質重于形式從正文移入制定依據。

與目標章一樣, IASB在2012年開始此輪概念框架修訂時曾表示不準備再次修訂質量特征章, 原因是該章內容兩年前剛修訂完并正式頒發。 但全球各方利益攸關者仍強力呼吁重新審視2010年所作的以上修訂。 相關爭論及IASB的最終結論如下。

(一)將質量特征分成基礎性和提升性兩個層次

IASB在2010年版概念框架中將有用財務信息的質量特征明確分為基礎性和提升性兩個層次。 前者包括相關性和如實反映; 后者包括可比性、可驗證性、及時性和可理解性。 在2012年起的新一輪概念框架修訂中, 人們對以上修訂并沒有什么大的質疑, 因此, 2018年版概念框架維持了這一重分類方法。

筆者認為, 這一重分類是非常恰當的, 因為這樣做如實反映了以下事實:IASB在概念框架后續各章討論確認、計量、列報和披露的基本原則時首先考慮的是基礎性質量特征, 然后考慮提升性質量特征; IASB在制定IFRS時也按此順序做出各種會計政策的選擇; IASB在IFRS中同樣要求企業按此順序做出選擇和變更會計政策的決定。

(二)以如實反映替代可靠性

在2010年版概念框架中, IASB以如實反映替代可靠性, 兩者的構成或子概念如表3所示:

對以如實反映替代可靠性, IASB的解釋是可靠性是財務報告的關鍵質量, 但人們對可靠性有不同的理解, 如有些人看重避免誤差而將如實反映置之度外, 而另一些人將可靠性與準確性聯系起來。 由于無法達成一致理解, IASB開始思考如何更好地表達可靠性的涵義, 經研究后建議以如實反映來替代可靠性, 并明確這樣做能包含修訂后概念框架所替換的所有概念, 包括可靠性, 其本意是在財務報告中反映意在反映的經濟現象, 也即如實反映。

許多人不支持IASB所做的以上概念替換。 有些人指出如實反映不等于可靠性, 且前者較后者內涵狹窄, 因此不宜以如實反映替代可靠性。 另一些人認為, 若有人錯誤地理解了可靠性的涵義, IASB可加以澄清, 而沒有必要做這一概念替換。

IASB在2010年版概念框架質量特征章中堅持了這一替換做法, 并指出, 盡管人們更熟悉可靠性概念, 但基于人們長期嚴重誤解了可靠性的涵義, 且過去IASB曾試圖糾正而又沒法糾正, IASB堅持這一替換決定。

在從2012年起的新一輪修訂概念框架的過程中, 人們再次提出不應以如實反映來替換可靠性。 但IASB最終決定維持這一替換決定[14] 。

在IASB兩次修訂概念框架時, 筆者都是不主張以如實反映來替代可靠性的, 理由與以上反對者相同。 筆者更擔心的是, IASB在IFRS中無數次用“可靠性”“可靠的計量信息來源”等來規定會計要素的確認和計量原則, 根據其應循程序, IASB要在所有IFRS中以如實反映替代可靠性, 都得走程序。 這樣做不僅會面臨各種爭議, 而且可能曠日持久。

根據參與這方面討論的經歷, 筆者覺得在第一次共同修訂概念框架時, 兩會部分理事堅持這一替換的真實原因是長期以來可靠性已被作為確認資產、負債的門檻, 而他們強烈反對有這樣的門檻。 如某公司買了1萬元彩票, 不中任何獎的概率是50%, 中100元獎的概率是20%, 中1000元獎的概率是10%, 中10000元獎的概率是1%……中1億元獎的概率是百萬分之一。 若將可靠性作為門檻, 則很有可能是確定將購買這1萬元彩票的支出費用化, 而不確認為一項資產。 相反以上理事主張不應將可靠性作為確認門檻, 而以期望值來計量彩票資產, 并將期望值的計算過程披露出來, 以“如實反映”彩票資產價值的信息。 事實上, IASB新制定或修訂的IFRS越來越多地將期望值作為計量基礎的數據來源, 當然有時也允許選擇最有可能的發生數。

此外, IASB已在2018年版概念框架確認和終止確認章中, 將可靠性從確認條件中刪除。 關于這一點, 后續文章將進一步討論。

(三)恢復審慎性

審慎性或穩健性③曾為會計界長期信奉的基本原則。 在1989年版概念框架中, 審慎性是作為可靠性的子概念來表述的。 2010年版概念框架刪除了審慎性, 理由是審慎性與中立性這一如實反映的子概念不符。 簡言之, 中立性即不偏不倚, 而審慎性顯然是有偏向的。 2012年IASB開始新一輪概念框架修訂項目后, 不少人強烈要求重議此事, 有堅持應刪除的, 有堅持應保留的, 也有主張保留但應恰當表述的。 經過極其激烈的爭論, IASB最終在2018年版概念框架中重又將審慎性作為如實反映的子概念, 并做了包含如下幾層涵義的頗為“審慎”的表述[14] :

l審慎性是中立性的基礎, 是指在不確定條件下做出判斷時應予慎重。

l審慎性意味著資產和收益未被高估、負債和費用未被低估, 也不允許低估資產或收益或者高估負債或費用, 因為此類誤報會導致未來期間收益或費用的多報或少報。

l審慎處理并不暗含著必須進行不對稱處理(例如, 相對于負債或費用的確認, 確認資產或收益時都要求更具說服力的證據), 因為這種不對稱并非有用財務信息的質量特征。

l然而, 如果意在選擇如實反映意欲反映的最相關信息, IFRS可能包含不對稱的要求。

對于以上每一段的表述都有人持不同觀點。 有人特別反對最后一段, 認為IASB是賦予自己在制定IFRS時訂立不對稱要求的權利。 IASB在2015年頒發包括以上表述的概念框架征求意見稿時, 來自美國的理事佩特·費尼根投了反對票。 他不同意IASB視審慎性等同于中立性的論斷, 擔心重新引入審慎性將導致IASB制定有偏向的準則, 也會使財務報告令人費解, 或低估資產和高估負債, 或因擔心傳遞了壞消息而高估資產和低估負債, 而這樣做將使投資者疑惑不解, 從而降低對財務報告的信任度[22] 。

(四)重申實質重于形式原則

實質重于形式也是會計界長期信奉的基本原則。 IASC在1989年版概念框架中將此作為可靠性的子概念。 2010年版概念框架中抹去了這一子概念。 IASB認為這一子概念是多余的, 因為如實反映的涵義就是財務信息要反映經濟現象的實質而不是僅反映其法律形式[17] 。 2012年IASB重啟概念框架修訂項目時, 不少人強烈反對在概念框架正文中刪除實質重于形式原則, 理由是既然IASB自身也在2010年版概念框架制定依據中承認實質重于形式是如實反映本意之所在, 在概念框架正文中抹去這一原則顯然是多此一舉。 當時, 筆者也堅持此觀點。 據此, IASB在2018年版概念框架的正文中將實質重于形式包括在對如實反映的表述中。 對此, 幾乎無人反對。

四、財務報表和報告主體

FASB在20世紀80年代所制定頒布的系列財務會計概念公告和IASC在1989年頒布的概念框架, 都沒有單獨設章節討論報告主體。 相反有些國家會計準則制定機構頒布的概念框架卻有這樣的章節, 如英國會計準則委員會1999年的《財務報告原則公告》第二章為“報告主體”[12] , 澳大利亞會計研究基金會于1990年單獨頒發了《會計概念公告第二號——報告主體的定義》[23] 。

IASB和FASB從2002年開始的概念框架趨同項目專門加了“報告主體”章, 這與當時兩會正展開另兩個準則趨同項目——合并財務報表和合營安排有關。 這兩個準則都有較長的歷史, 在展開這兩個準則修訂項目時, 兩會都覺得有必要將相關的基本概念和原則上升到概念框架層面討論。 因此, 兩會在討論如何制定這兩個趨同準則的同時, 全面深入地討論了準備作為新概念框架一部分的“報告主體”章。 2008年IASB頒發了《有關改進后財務報告概念框架的初步意見:報告主體》(討論稿)[24] 。 2010年IASB又頒布了《財務報告的概念框架:報告主體》(征求意見稿)[25] 。 當年IASB和FASB分別正式頒發了修訂后的概念框架財務報告目標章和有用財務信息質量特征章。 此后, 兩會擱置了概念框架項目, 以將精力集中于兩類項目:一是2008年金融危機后各方認為應優先完成的準則項目; 二是爭取在2011年年底前完成、以便美國證監會能在當年做出采用IFRS決定的重點趨同項目。 這兩類項目包括合并財務報表、合營安排、公允價值計量、收入、金融工具、租賃和保險合同等。

2012年, 美國最終決定放棄與IFRS趨同并采用IFRS的目標。 當年IASB根據各方意見決定獨自完成修訂概念框架的項目, 并將其納入工作計劃。 2013年IASB頒發《財務報告的概念框架》(討論稿), 其中不包括“報告主體”的內容, 理由是IASB和FASB已就此頒發討論稿和征求意見稿, 沒必要就此再次征求意見。 2015年IASB頒發《財務報告的概念框架》(征求意見稿), 2018年IASB頒發修訂后的《財務報告概念框架》, 這兩個文件的第三章都是“財務報表和報告主體”。

有關報告主體, IASB在2008年頒發的討論稿中總共有61頁, 2010年頒發的征求意見稿減到19頁, 2018年最終頒發的新概念框架僅1頁半。 這種大幅度的變化反映了各方面對如下幾方面內容的爭議。

(一)控制關系的判斷

原來兩會有合并財務報表和合營安排的趨同準則項目, 在這種情況下, 雙方有意將這兩個項目涉及的基本概念和原則尤其是控制關系的判斷, 作為單獨一章納入概念框架。 后來美國放棄了與IFRS趨同甚至采用IFRS的目標, 美國也在最后決定不再與IASB制定趨同的合并財務報表和合營安排會計準則。 在這種情況下, IASB頒發了《國際財務報告準則第10號——合并財務報表》[26] 和《國際財務報告準則第11號——合營安排》[27] 。 IASB還頒發了《國際財務報告準則第12號——在其他主體中權益的披露》[28] , 以避免前兩個準則都包括相關披露要求可能導致內容嚴重重復或不協調。 鑒于此, IASB認為, 前兩個準則中有關判斷報告主體的基本概念和原則已非常清楚, 大可不必上升到概念框架層面再重申一遍。 不過, IASB 2008年有關報告主體的討論稿和2010年有關報告主體的征求意見稿仍有很高的參考價值, 有興趣者可結合《國際財務報告準則第10號——合并財務報表》和《國際財務報告準則第11號——合營安排》來學習。

(二)編制合并財務報表的基本觀念:經營主體觀還是業主權觀

新概念框架這一章用一小段僅三行多文字, 討論了編制合并財務報表的基本觀念, 即是經營主體觀還是業主權觀, IFRS堅持的是前者。 但包括筆者在內的不少IASB理事等認為, 這一觀念也已體現在概念框架財務報告目標章和合并財務報表會計準則中, 因此, 若需要進一步澄清或補充這方面的基本原則, 只要充實財務報告目標中相關部分即可, 沒必要再在概念框架中專設一章討論。

(三)合并財務報表和母公司財務報表間的關系

此章還討論了提供合并財務報表的合理性、只提供非合并財務報表(即母公司財務報表)的局限性, 以及在提供合并財務報表的前提下附以母公司財務報表的意義。 在討論此問題時, 包括筆者在內的多名理事都認為, 一個國家到底采取以上何種安排, 相當程度上與該國的相關法律和監管體制有關, 僅在概念框架這一章中輕描淡寫地寫幾句話沒什么意義。

(四)會計期間和持續經營假設

此章包括對會計期間和持續經營這兩個會計基本假設的簡單討論。 包括筆者在內的部分IASB理事和利益攸關者都覺得, 這部分內容在概念框架第一章財務報告目標中討論更恰當。

(五)財務報表的目標和范圍

在形成此章內容時, 筆者也強調完全可通過簡單修改概念框架財務報告目標來明確財務報表的目標和范圍, 而放在本章顯得不協調或多余。 再者, 新的概念框架專辟一章(最后一章)“列報與披露”, 在這種情況下, 在此章討論財務報表的目標和范圍更沒必要。

總之, 筆者認為, “財務報表和報告主體”章幾乎無存在的意義。

五、結束語

概念框架是IASB制定會計準則的根本大法, 是IASB理事們就大量棘手的確認、計量、列報、披露問題展開激烈爭論的基準。 作為根本大法, 概念框架需要一定的穩定性, 而不宜經常修改。 IASC在1989年頒發的概念框架經過約20年的使用, 已充分發揮了其積極作用, 但也突顯出不少缺陷, 如過時、不足、不清晰等, 從而使IFRS的制定遭遇種種困難, 進行適當修訂確有必要。 本文分析了2010年和2018年IASB兩次修訂概念框架(特別是目標、質量特征及報告主體三章)時的主要爭議以及IASB的最終決定。

本系列文章的下一篇將分析2018年版概念框架中有關財務報表要素及其確認與終止確認、計量的主要爭議, 以及IASB的最終決定。 考慮到IASB過去20年花了大量精力在財務報告列報和披露項目上, 筆者準備將相關爭議與2018年版概念框架列報和披露章結合起來分析, 并單獨成文。

【 注 釋 】

① 本系列文章會有兩篇以IASB理事所投反對票為例,說明他們的技術和區域背景對一系列IASB概念框架及一部分IFRS所涉重大問題的觀點及其依據。

② 受托責任觀常用兩個英文詞來表達:Accountability和Stewardship。IASB在2010年版概念框架中表示,不討論兩者的區別。

③ 在IFRS中,習慣用審慎性(Prudence)一詞,而在有的國家會計準則中習慣用穩健性(Conservatism)一詞。本文無意深究兩者的差異,也無意仔細分析哪種中文譯法更好。

【 主 要 參 考 文 獻 】

[1] Staubus G. J.. A Theory of Accounting to Investors[ J].The Accounting Review,1963(1):223 ~ 224.

[2] Moonitz M.. ARS No.1-The Basic Postulates of Accounting. AICPA,1961.

[3] Sprouse R. T., M. Moonitz. ARS No.3-A Tentative Set of Broad Accounting Principles for Business Enterprises. AICPA,1962.

[4] Grady P.. ARS No.7-Inventory of Generally Accepted Accounting Principles for Business Enterprises. AICPA,1965.

[5] American Accounting Association. A Statement of Basic Accounting Theory,1966.

[6] AICPA. Objectives of Financial Statements,1973.

[7] Accounting Standards Steering Committee. Corporate Report,1986.

[8] Canadian Institute of Chartered Accountants. Corporate Reporting: Future Prospect,1980.

[9] Inter-government Expert Group on International Accounting and Reporting Standards, Tans-national Corporate Committee, Socioeconomic Council, UN. Objectives and Concepts Underlying Financial Reporting,1988.

[10] IASC. Framework for Preparation and Presentation of Financial Statements,1989.

[11] Australian Accounting Research Foundation. Statement of Accounting Concepts,1990 ~ 1995.

[12] Accounting Standards Board. Statement of Principles for Financial Reporting,1999.

[13] 財政部.企業會計準則[M].北京:經濟科學出版社,1992:1 ~ 100.

[14] IASB. The Conceptual Framework for Financial Reporting,2018.

[15] IASB. Discussion Paper-Preliminary Views on an improved Conceptual Framework for Financial Reporting: The Objectives of Financial Reporting and Qualitative Characteristics of Decision-useful Financial Reporting Information,2006.

[16] IASB. Exposure Draft-An improved Conceptual Framework for Financial Reporting,2008.

[17] IASB. The Conceptual Framework for Financial Reporting,2010.

[18] FASB. Statements of Financial Accounting Concepts. No. 5: Recognition and Measurement in Financial Statements of Business Enterprises,1984.

[19] IASB. IFRS Practice Statement 1 Management Commentary,2010.

[20] 張為國,王文京.從帕喬利到正在發生中的深刻會計革命——紀念喬治·H.索特的《會計理論的“事項”法》發表50周年[ J].財務與會計,2019(24):6 ~ 12.

[21] FASB. Statements of Financial Accounting Concepts No 2: Qualitative Characteristics of Accounting Information,1980.

[22] IASB. Basis for Conclusions-Exposure Draft-Conceptual Framework for Financial Reporting,2015.

[23] Australian Accounting Research Foundation. Statement of Accounting Concepts 2: The Definition of Reporting Entity,1992.

[24] IASB. Discussion Paper-Preliminary Views on an improved Conceptual Framework for Financial Reporting: The Reporting Entity,2008.

[25] IASB. Exposure Draft-Conceptual Framework for Financial Reporting: The Reporting Entity,2010.

[26] IASB. IFRS10-Consolidated Financial Statements,2011.

[27] IASB. IFRS11-Joint Arrangements,2011.

[28] IASB. IFRS12-Disclosure of Interests in Other Entities,2011.