商業模式創新、研發投入與創業企業成長績效

李武威 李恩來

【摘要】以2013 ~ 2017年創業板民營上市公司數據為研究樣本, 采用廣義最小二乘法實證分析新穎型商業模式創新和效率型商業模式創新對民營創業企業成長績效的影響, 并進一步探討研發投入對上述關系的中介作用。 實證研究結果表明:商業模式創新對民營創業企業成長績效具有顯著的正向影響; 相對于效率型商業模式創新, 新穎型商業模式創新對民營創業企業成長績效的正向影響顯著更強。 同時, 研發投入對商業模式創新和民營創業企業成長績效之間的關系具有顯著的中介效應; 相對于效率型商業模式創新, 研發投入對新穎型商業模式創新與民營創業企業成長績效關系的中介效應顯著更強。 本研究不僅豐富了商業模式創新對企業成長績效影響機制的相關文獻, 而且對于民營創業企業通過商業模式創新提升其成長績效有著重要的啟示和借鑒作用。

【關鍵詞】新穎型商業模式創新;效率型商業模式創新;研發投入;中介效應

【中圖分類號】F275? ? ? 【文獻標識碼】A? ? ? 【文章編號】1004-0994(2021)04-0034-10

一、引言

激烈的市場競爭使得企業內部技術創新的風險逐漸增大, 企業如何通過與其他企業積極開展合作、構建合作網絡來降低創新風險、推動企業成長, 既是當前實業界面臨的一個重要問題[1] , 也是學術界在戰略管理研究領域正在積極探討的核心議題之一[2] 。 隨著互聯網和信息技術的飛速發展, 阿里巴巴、小米等企業通過商業模式創新取得的巨大成功為很多企業樹立了典范。 越來越多的企業開始嘗試跨越行業的界限, 通過商業模式創新去尋求合作伙伴構建合作網絡來創造價值, 推動企業成長[3] 。 眾多研究表明商業模式創新對提升企業績效具有顯著的促進效應[4,5] 。 但面對企業對商業模式創新的“追捧”, 也有研究表明, 成功實施商業模式創新并非易事, 企業未能通過商業模式創新提升績效的現象并不少見[6,7] 。

民營創業企業作為我國經濟發展的重要推動力量和技術創新的重要主體, 在促進我國實現經濟轉型發展和產業結構優化升級的過程中發揮著重要作用。 然而相對于國有企業, 民營創業企業往往面臨外部環境更加復雜、內部資源儲備不足以及融資成本高等困境[8] , 這些不利因素嚴重制約了民營創業企業成長。 資源互補理論指出, 企業和利益相關者之間通過建立交易網絡進行合作, 可以彌補企業內部資源和能力的不足, 有利于提升企業績效[9] 。 那么, 民營創業企業能否通過商業模式創新推動自身成長呢? 如果這種促進效應存在, 不同類型的商業模式創新對民營創業企業成長績效的正向影響是否存在顯著差異呢? 同時, 有研究指出, 企業要想通過商業模式創新創造價值, 就必須對商業模式進行保護, 通過商業模式創新與其帶來的獨特運營體系、機制或者能力等結合起來形成保護機制, 使得其他競爭對手難以模仿[10] 。 研發投入有利于提升企業創新能力和創新績效, 是企業提升核心競爭力、獲得和保持競爭優勢的重要保障[11] 。 商業模式創新能否通過研發投入的中介作用影響民營創業企業成長績效呢?

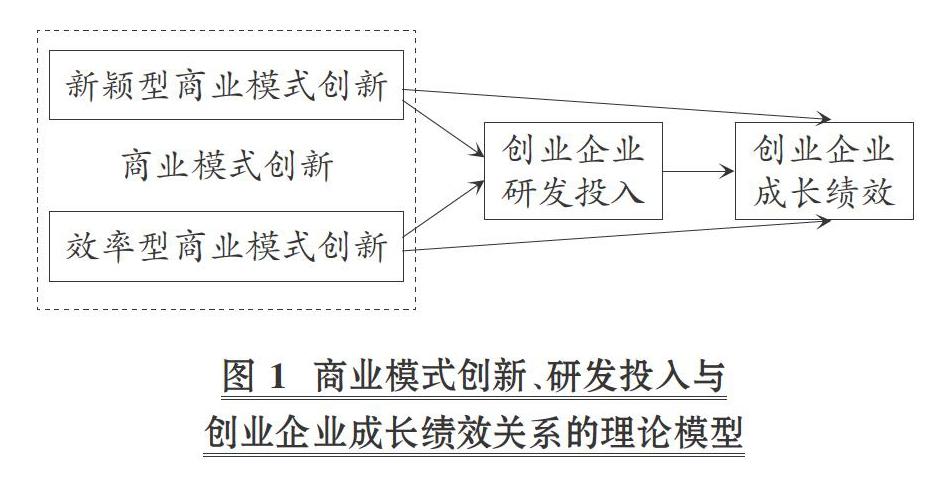

對上述問題做出科學回答, 有助于揭示不同類型的商業模式創新對提升民營創業企業成長績效的影響差異及其作用機制。 因此, 本文基于SCP研究范式①, 構建“商業模式創新—研發投入—企業成長績效”的研究框架, 以民營創業企業為研究對象, 考察不同類型的商業模式創新對企業成長績效的影響是否存在顯著差異, 并將研發投入作為中介變量, 從研發投入的視角探討商業模式創新影響民營創業企業成長績效的路徑機制。

二、文獻回顧與研究假設

(一)文獻回顧

1. 商業模式創新。 商業模式最早由Timmers[12] 正式定義, 他認為商業模式是關于產品、服務和信息流的體系結構, 主要包括對各種業務參與者及其角色、潛在利益以及收入來源的描述。 Amit和Zott[13] 從戰略網絡視角對商業模式進行了更加清晰的定義, 他們認為商業模式是指對分析單元內交易內容、交易結構以及分析單元治理方式的描述, 旨在通過開發商業機會來創造價值。 企業在創新發展的進程中, 隨著所處外部和內部環境的變化, 往往要實施商業模式創新。 因此, 也有研究試圖對商業模式創新的概念進行定義, 但是目前仍然沒有形成一致的觀點。 由于商業模式創新是一個復雜的多維度概念, 學者從價值創造[5] 、戰略創新[14] 、技術創新[15] 和營銷[16] 等不同研究視角給出了定義。 盡管學界對商業模式創新沒有給出一致的概念界定, 但是這些概念均涉及了商業模式創新的本質, 即商業模式創新是中心企業為創造和獲取市場價值, 在交易內容、交易結構以及自身與利益相關者之間的治理機制等方面實施的變革[13] 。

2. 商業模式創新與企業績效。 隨著企業對商業模式創新的不斷關注, 學術界對于商業模式創新究竟會對企業績效產生何種影響進行了實證研究。 但迄今為止, 仍然沒有得出一致的研究結論[17] 。 一方面, 支持促進效應的研究認為, 商業模式創新有助于企業優化流程、開發新產品、進入新市場, 能夠為企業創造價值, 最終提升企業績效[18,19] 。 另一方面, 支持抑制效應的研究認為, 企業如果沒有形成從商業模式創新中獲取價值的保護機制, 或者盲目實施商業模式創新, 則不利于企業發展[7,20] 。 綜上, 由于國內外現有相關文獻的研究對象、考察的時間段以及研究方法等存在差異, 使得該領域的研究并沒有得出一致的結論。

此外, Zott和Amit[21] 將商業模式創新分為新穎型和效率型兩種類型。 他們認為, 新穎型商業模式創新重在突出交易網絡中不同參與企業之間開展新的經濟交流方式, 既有助于企業捕捉市場中的潛在需求以進行新產品開發, 又能夠幫助中心企業通過與新的合作伙伴組建合作網絡以及市場開發、新產品開發等協同運作構建市場壁壘, 從而有利于企業獲得“熊彼特租金”。 效率型商業模式創新主要關注如何高效利用交易網絡內部中心企業和合作伙伴的資源和能力, 通過提升企業的生產和交易效率來降低交易網絡中所有參與企業的交易不確定性、交易復雜性和信息不對稱, 進而降低交易成本, 有助于企業獲得“彭羅斯租金”。 雖然Zott和Amit[21] 認為從上述兩個方面考察商業模式創新對企業績效的影響更為科學, 但目前考察上述不同類型的商業模式創新對企業績效影響差異的研究還十分缺乏[17] 。 因此, 為了拓展以往研究, 本文采用Zott和Amit[21] 提出的分類方法, 即根據交易主題的不同, 將商業模式創新分為新穎型商業模式創新和效率型商業模式創新, 并以民營創業企業為研究對象, 系統考察上述不同類型的商業模式創新對企業成長績效的影響差異, 以及研發投入在上述關系中的中介作用。

(二)研究假設

1. 商業模式創新對民營創業企業成長績效的影響。 新穎型商業模式創新主要是指企業通過引入新的合作伙伴、設計新的交易方式和交易機制來實現價值創造[21] 。 本文認為, 新穎型商業模式創新對民營創業企業提升成長績效具有積極的促進作用。 首先, 民營創業企業通過實施新穎型商業模式創新, 有利于其高效利用所發現的市場機會。 這是由于新穎型商業模式創新基于新的價值主張、構建新的合作方式和交易機制, 會吸引更多新的合作伙伴加入交易網絡, 有利于民營創業企業接觸甚至控制更多的關鍵性資源, 從而使其在新的市場機會面前突破自身資源不足的限制, 掌握更多的主動權。 其次, 隨著民營創業企業直接接觸的合作企業越來越多, 企業逐漸趨于交易網絡的核心位置, 使得企業能夠通過更多的知識和信息交流發掘潛在的商業機會[22] , 并有效整合利用內、外部資源來開展新業務[23] , 提升企業的議價能力。

效率型商業模式創新主要是指在原有的商業模式基礎上進行優化設計, 通過降低交易成本實現交易效率的提升[21] 。 本文認為, 效率型商業模式創新對民營創業企業提升成長績效同樣具有積極的促進作用。 首先, 根據交易成本理論, 企業一旦與外界進行交易就會因談判、合同簽訂、執行和監督等造成資源消耗, 尤其是參與方的投機主義、交易協議的復雜性和市場環境的不確定性更容易增加交易成本, 而企業實施效率型商業模式創新的主要目的就是通過對交易網絡中交易結構和治理方式的變革來簡化交易機制, 降低利益相關者之間的合作成本和交易風險, 提升企業的交易效率[21] 。 其次, Rodríguez和Nieto[24] 認為, 企業通過降低成本和高效率運作, 不僅能夠更好地進行市場定位, 而且能夠擴大銷量。 民營創業企業擁有的資源較為有限, 通過實施效率型商業模式創新降低交易成本、提升運作效率無疑對推動其成長具有重要作用。 最后, 交易成本降低不僅使得民營創業企業能夠以較低的價格激發顧客的購買行為, 而且會吸引更多的合作伙伴與其合作, 為企業創造更多的價值, 從而推動企業成長。

雖然有研究認為新穎型商業模式創新和效率型商業模式創新均會推動企業發展[23,25] , 但本文認為相較于效率型商業模式創新, 新穎型商業模式創新對民營創業企業成長績效的促進作用可能會更大。 首先, 不同于效率型商業模式創新僅僅對企業原有的商業模式進行優化設計, 新穎型商業模式創新有助于民營創業企業積極尋求新的合作伙伴加入合作網絡, 拓展了合作網絡的邊界。 這有助于民營創業企業接觸更多的合作伙伴, 促使企業逐漸趨于合作網絡的核心位置, 能夠拓展其識別、獲取、吸收和利用異質性信息、資源和先進技術的渠道[26] 。 民營創業企業通過與合作網絡中合作伙伴的良性互動, 更容易發現市場潛在的商業機會, 并通過開發新產品或服務提升其價值創造能力。 其次, 當前我國正處于經濟轉型發展過程中, 民營創業企業面臨著規制政策的高度不確定性[27] , 政府部門控制著民營企業經營所需的包括土地、投資等在內的必要生產要素[28] 。 民營創業企業要想有效緩解外部不確定性和資源依賴性, 單憑一己之力較難實現。 因此, 采用新穎型商業模式創新、拓展企業合作網絡無疑將更有利于民營創業企業解決外部環境不確定性和資源依賴問題, 實現可持續發展。 基于此, 本文提出如下假設:

H1:商業模式創新對民營創業企業提升成長績效具有顯著的正向影響。

H1a:新穎型商業模式創新對民營創業企業提升成長績效具有顯著的正向影響。

H1b:效率型商業模式創新對民營創業企業提升成長績效具有顯著的正向影響。

H1c:相比效率型商業模式創新, 新穎型商業模式創新對民營創業企業提升成長績效的正向影響更強。

2. 商業模式創新對民營創業企業研發投入的影響。 商業模式創新是一個復雜的過程, 在推進過程中往往需要大量先進的技術等各類資源的支持[29] , 因此當企業實施商業模式創新時, 對新技術等資源的需求會促使其加大研發投入力度[19] 。 此外, 企業在開展創新活動時往往會面臨能否研發成功、競爭對手會不會先于自己研發成功等不確定性因素, 從而存在較大的風險[30] 。 而新穎型商業模式創新通過在交易網絡中引入新的合作伙伴, 重新設計新的交易方式和交易機制實現價值創造, 有利于降低創新風險[21] 。 民營創業企業通過實施新穎型商業模式創新, 能夠與更多的合作伙伴建立聯系, 既有利于企業識別、獲取、吸收和利用多樣化的外部信息、知識和資源[26] , 激發企業的創新積極性, 又有利于企業更加快速準確地預測市場環境和需求的變化, 發現潛在的商業機會。 同時, 由于合作網絡匯集的合作伙伴數量增多, 提高了企業資源和技術的可獲得性, 從而有助于降低創新風險, 提高企業先于競爭對手獲得研發成功的可能性, 有利于企業獲得先行優勢。 這些都會促使民營創業企業加大研發投入力度, 通過開發新的產品或服務來滿足客戶需求, 占領新市場, 幫助企業獲得和保持競爭優勢。

如前文所述, 效率型商業模式創新主要是指企業通過簡化交易機制、降低交易不確定性和信息不對稱來實現整個交易網絡內交易成本的降低。 這不僅有利于實現交易網絡內企業之間的資源和信息共享, 幫助企業更加有效地整合利用現有的知識和資源, 提高企業之間的信任水平[31] , 而且會使得民營創業企業有效節約資源, 為加大創新資源投入奠定基礎。 此外, 民營創業企業通過對內部知識和信息的有效整合, 更易于發現創新機會, 積極開展創新活動[21] , 進而通過提升產品創新和知識創新能力推動企業成長。

雖然這兩種不同類型的商業模式創新都可能促進企業開展創新活動, 但由于效率型商業模式創新只是對原有的交易網絡進行優化以降低交易成本[23] , 難以解決民營創業企業信息和資源獲得途徑受到限制的瓶頸問題。 而新穎型商業模式創新則強調在交易網絡中引入新的合作伙伴, 增加了民營創業企業尋求、識別、吸收和利用不同信息和資源的途徑[26] , 更有利于企業在開放式創新環境下整合資源, 降低創新風險, 提升了企業開展創新活動的積極性。 因此, 民營創業企業在實施新穎型商業模式創新時, 更有可能提升研發投入水平。 基于此, 本文提出如下假設:

H2:商業模式創新對民營創業企業研發投入具有顯著的正向影響。

H2a:新穎型商業模式創新對民營創業企業研發投入具有顯著的正向影響。

H2b:效率型商業模式創新對民營創業企業研發投入具有顯著的正向影響。

H2c:相對于效率型商業模式創新, 新穎型商業模式創新對民營創業企業研發投入的正向影響更強。

3. 研發投入對民營創業企業成長績效的影響。 企業加大研發投入力度, 既有利于提升組織學習和吸收能力, 又能夠幫助企業開發新產品, 擴大市場份額[32] , 有利于促進企業成長。 例如, Choi等[33] 研究發現, 研發投入能夠幫助企業獲取異質性資源, 能夠促進企業績效的提升。 民營創業企業在成長過程中, 若想要有效抵御行業內大型企業的競爭性報復, 塑造自身的核心競爭能力至關重要。 在此過程中, 研發投入在促進民營創業企業構建和積累自身競爭優勢方面必然發揮重要作用。 因此, 本文提出如下假設:

H3:研發投入對民營創業企業提升成長績效具有顯著的正向影響。

4. 研發投入的中介作用。 前文分別提出了商業模式創新對民營創業企業成長績效的影響、商業模式創新對民營創業企業研發投入的影響、研發投入對民營創業企業成長績效的影響。 基于這些假設不難發現, 研發投入在商業模式創新影響民營創業企業成長績效過程中具有中介作用, 且相對于效率型商業模式創新, 研發投入在新穎型商業模式創新與民營創業企業成長績效關系中的中介作用顯著更強。 此外, 也有研究隱含研發投入在商業模式創新影響企業績效過程中具有中介作用的觀點。 例如, 郭海、韓佳平[34] 指出, 雖然現有研究發現企業積極開展開放式創新活動有利于其成功實施商業模式創新, 但商業模式創新也可能促使企業在開放式創新環境下積極開展創新活動, 從而為企業創造價值。 又如, Desyllas和Sako[10] 指出企業在開展商業模式創新時, 要注重通過積極開展創新活動建立競爭對手難以模仿的差異化優勢。 因此, 本文提出如下假設:

H4:研發投入在商業模式創新與民營創業企業成長績效的關系中具有顯著的中介作用。

H4a:研發投入在新穎型商業模式創新與民營創業企業成長績效的關系中具有顯著的中介作用。

H4b:研發投入在效率型商業模式創新與民營創業企業成長績效的關系中具有顯著的中介作用。

H4c:相對于效率型商業模式創新, 研發投入對新穎型商業模式創新與民營創業企業成長績效關系的中介作用更強。

為了實證檢驗上述假設, 本文構建了實證分析商業模式創新、研發投入與創業企業成長績效之間內在關聯的理論模型(見圖1)。

三、研究設計

(一)樣本選擇和數據來源

我國創業板于2009年10月30日正式上市, 雖然起步較晚, 但是作為行業內的成長新星, 創業板上市公司被譽為研發投入和高成長性的代表性群體。 本文以2013 ~ 2017年創業板民營上市公司為研究樣本, 實證分析商業模式創新對民營創業企業成長績效的直接影響以及研發投入的中介作用。 樣本篩選過程如下:首先, 對企業研發投入和財務指標等數據披露不完整的上市公司予以剔除。 其次, 剔除ST公司和金融類企業。 經過上述篩選之后, 最終獲得了286家創業板民營上市公司的非平衡面板數據, 共1272個樣本, 數據均來源于CSMAR數據庫, 部分缺失數據通過查詢年報獲得。

(二)變量定義

1. 被解釋變量。 現有相關研究通常采用企業銷售收入增長、員工數量增長等指標測量企業成長績效[35,36] 。 鑒于銷售收入增長對民營創業企業實現可持續發展至關重要[24] , 本文借鑒Coad等[35] 采用的測度方法, 以銷售收入增長來測度民營創業企業成長績效。 具體而言, 采用民營創業企業本年度與上一年度銷售收入的對數差分測度其成長績效, 即(Firm growth)i,t=lnsalei,t-lnsalei,t-1, 其中, (Firm growth)i,t表示i企業在t年度的成長績效, lnsalei,t和lnsalei,t-1分別表示i企業在t年度和t-1年度經過對數化處理后的銷售收入。

2. 解釋變量。 盡管目前關于商業模式創新的實證研究大多采用Zott和Amit[21] 設計的量表測量新穎型商業模式創新和效率型商業模式創新, 但問卷獲取的截面數據不利于考察商業模式創新的動態效用[37] 。 因此, 本文采用Guo等[20] 提出的基于企業客觀經營數據測量新穎型商業模式創新和效率型商業模式創新的方法。

在測度新穎型商業模式創新時, Guo等[20] 指出, 鑒于新穎型商業模式創新主要涉及企業在其價值主張、收益模式和成本結構等方面的創新, 因此可以基于Jaffe[38] 提出的技術距離的測度方法, 采用能夠有效反映企業新穎型商業模式創新水平的價值主張、收益模式和成本結構等維度, 如服務在總收入中的占比、營業周期、流動資產與總收入的比例、前五位供應商占全部供應商交易比例、前五位客戶占全部客戶交易比例、營業支出占銷售收入的比例等, 構建一個測度新穎型商業模式創新水平的矢量。 具體計算公式如下:

(Novelty BMI)i,j=1-Vi,jVj /[(Vi,jVi,j)(VjVj )]1/2

(1)

式(1)中, (Novelty BMI)i,j代表j行業中i企業的新穎型商業模式創新水平, Vi,j是j行業中i企業包括上述六個新穎型商業模式創新測量維度的向量, Vj是j行業包括上述六個新穎型商業模式創新測量維度的平均值的向量, (Novelty BMI)i,j的取值區間為0 ~ 1。 (Novelty BMI)i,j的計算結果越接近于1, 意味著i企業的新穎型商業模式創新水平越高于j行業的平均水平。

在測度效率型商業模式創新時, Guo等[20] 指出, 企業在追求商業模式創新的效率性時, 重在通過提升與客戶、供應商以及其他利益相關者的交易效率來降低交易成本, 而交易效率可以通過企業的實際產出水平與在相同資源投入水平下能夠獲得的最大產出之間的比例[39] , 即技術效率進行衡量, 因此可以采用技術效率測度企業的效率型商業模式創新水平[20] 。 具體而言, 采用如式(2)所示的隨機前沿生產函數計算企業的技術效率得分[40] 。

ln(Qi)=b0+b1ln(Ki)+b2ln(Li)+b3ln(Ki)2+

b4ln(Li)2+b5ln(Ki)ln(Li)+(Vi-Ui) (2)

式(2)中, Qi、Ki和Li分別代表民營創業企業產出、資本和勞動力投入, Vi、Ui分別為正態分布和半正態分布。 本文以利潤衡量產出, 以企業資本存量和員工人數衡量企業資本和勞動力投入。

3. 中介變量。 在測度企業研發投入時, 本文借鑒現有相關研究[35] , 采用經過對數化處理的人均研發經費投入測度民營創業企業研發投入。

4. 控制變量。 根據現有研究, 企業規模[41] 、企業年齡[35] 、企業高管團隊規模[42] 和企業資產負債率[32] 等均會對企業成長績效產生影響。 因此, 本文在構建計量模型時, 將上述變量作為控制變量, 并參考上述文獻中的測度方法對控制變量進行了測量。 其中:以民營創業企業員工數量的自然對數測度企業規模; 以企業高管團隊成員數量測度高管團隊規模; 以企業期末負債總額與資產總額的比值測度資產負債率。 此外, 本文將企業所在的行業和年度作為虛擬變量, 以控制行業和年度效應。

(三)實證分析方法

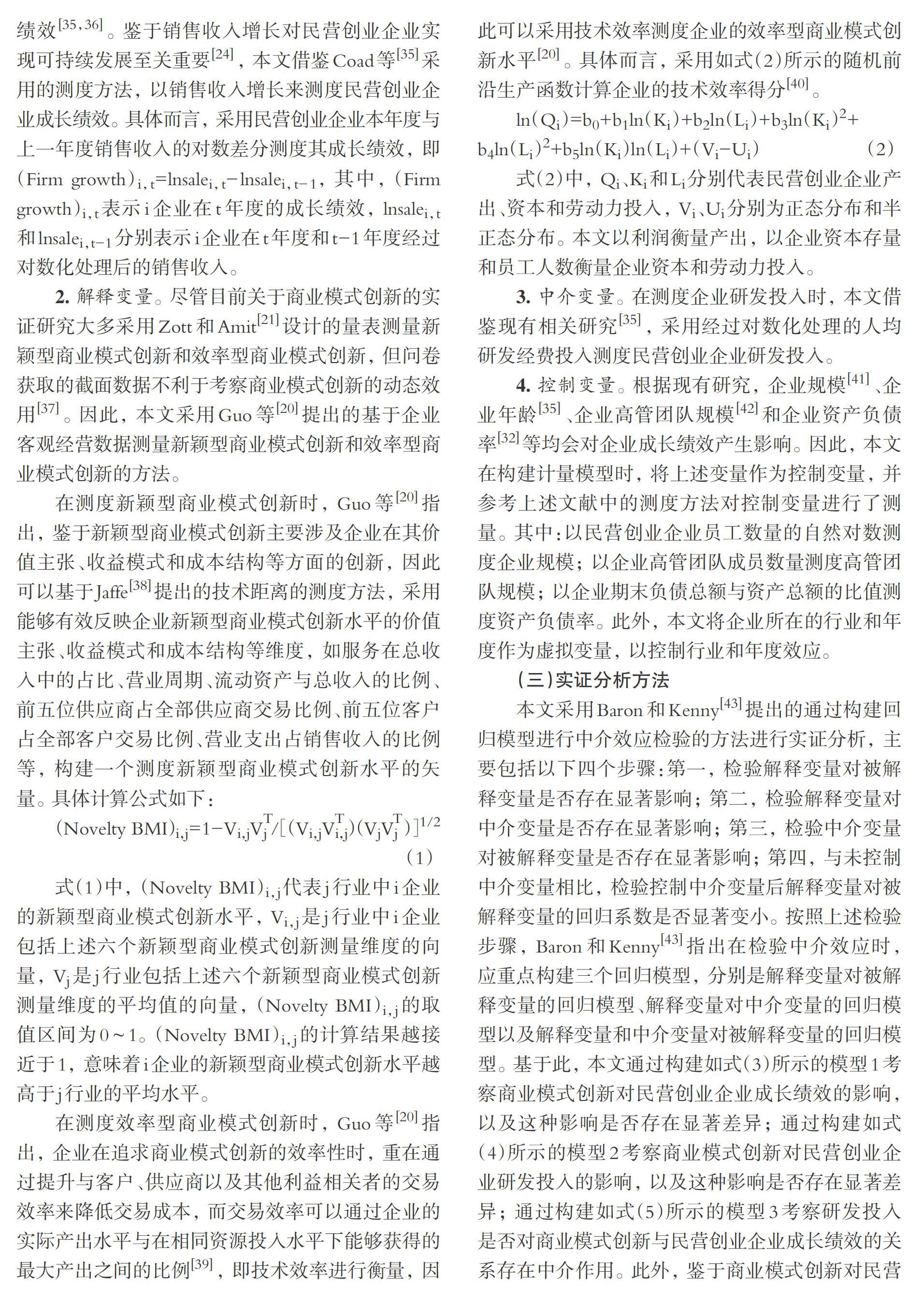

本文采用Baron和Kenny[43] 提出的通過構建回歸模型進行中介效應檢驗的方法進行實證分析, 主要包括以下四個步驟:第一, 檢驗解釋變量對被解釋變量是否存在顯著影響; 第二, 檢驗解釋變量對中介變量是否存在顯著影響; 第三, 檢驗中介變量對被解釋變量是否存在顯著影響; 第四, 與未控制中介變量相比, 檢驗控制中介變量后解釋變量對被解釋變量的回歸系數是否顯著變小。 按照上述檢驗步驟, Baron和Kenny[43] 指出在檢驗中介效應時, 應重點構建三個回歸模型, 分別是解釋變量對被解釋變量的回歸模型、解釋變量對中介變量的回歸模型以及解釋變量和中介變量對被解釋變量的回歸模型。 基于此, 本文通過構建如式(3)所示的模型1考察商業模式創新對民營創業企業成長績效的影響, 以及這種影響是否存在顯著差異; 通過構建如式(4)所示的模型2考察商業模式創新對民營創業企業研發投入的影響, 以及這種影響是否存在顯著差異; 通過構建如式(5)所示的模型3考察研發投入是否對商業模式創新與民營創業企業成長績效的關系存在中介作用。 此外, 鑒于商業模式創新對民營創業企業研發投入和成長績效具有滯后效應, 而研發投入對民營創業企業成長績效也存在滯后效應, 本文借鑒Rodríguez和Nieto[24] 的經驗做法, 在對民營創業企業成長績效進行回歸分析時, 采用了解釋變量和控制變量的滯后2期數據, 同時考慮了民營創業企業成長績效滯后1期效應; 在對民營創業企業研發投入進行回歸分析時, 采用了解釋變量和控制變量的滯后1期數據, 同時考慮了民營創業企業研發投入滯后1期效應。

(Firm growth)i,t=α0+β(Firm growth)i,t-1+

γiBMINovelty BMI,Efficiency BMI+

φicontrolFirm size,Firm age,TMT size,Lev+εi,t? (3)

(R&D input)i,t-1=α0+λ(R&D input)i,t-2+

γiBMINovelty BMI,Efficiency BMI+

φicontrolFirm size,Firm age,TMT size,Lev+εi,t-1? (4)

(Firm growth)i,t=α0+β(Firm growth)i,t-1+

γiBMINovelty BMI,Efficiency BMI+λ(R&D input)i,t-2+

φicontrolFirm size,Firm age,TMT size,Lev+εi,t? (5)

在式(3) ~ 式(5)中, (Firm growth)i,t和(Firm growth)i,t-1分別代表i企業在t年度和t-1年度的成長績效; BMIi,t-2代表i企業在t-2年度的商業模式創新, 其中包括新穎型商業模式創新(Novelty BMI)和效率型商業模式創新(Efficiency BMI); (R&D input)i,t-1和(R&D input)i,t-2分別代表i企業在t-1年度和t-2年度的研發投入; controli,t-2代表i企業在t-2年度的控制變量, 主要包括企業規模(Firm size)、企業年齡(Firm age)、高管團隊規模(TMT size)和資產負債率(Lev)。

在對面板數據進行回歸分析時, 采用普通最小二乘法無法解決異方差問題, 采用隨機效應或者固定效應模型難以有效避免自相關問題, 而采用廣義最小二乘法能夠有效避免模型估計結果有偏[44] , 因此, 本文采用廣義最小二乘法進行回歸分析。 為了科學判斷相較于式(3), 式(5)中Novelty BMI(新穎型商業模式創新)和Efficiency BMI(效率型商業模式創新)的系數是否顯著變小, 本文采用Freedman等[45] 提出的方法進行考察。 以檢驗研發投入對新穎型商業模式創新與民營創業企業成長績效關系的中介效應為例, 參照Freedman等[45] 提出的判斷方法, 不僅要觀測式(5)中Novelty BMI的系數是否比式(3)中Novelty BMI的系數小, 而且要考察式(5)與式(3)中Novelty BMI的系數之差是否顯著不等于0。 具體的統計量計算方法如下所示:

其中, γ1和γ2分別代表式(3)和式(5)中Novelty BMI(新穎型商業模式創新)的回歸系數, δ1和δ2分別代表回歸系數γ1和γ2的標準差, ρxm代表Novelty BMI(新穎型商業模式創新)與中介變量R&D input(研發投入)的相關系數。 如果該指標通過顯著性檢驗, 則表明γ1和γ2之差顯著不等于0。 同理, 本文采用同樣的方法檢驗研發投入對效率型商業模式創新與民營創業企業成長績效關系的中介效應。

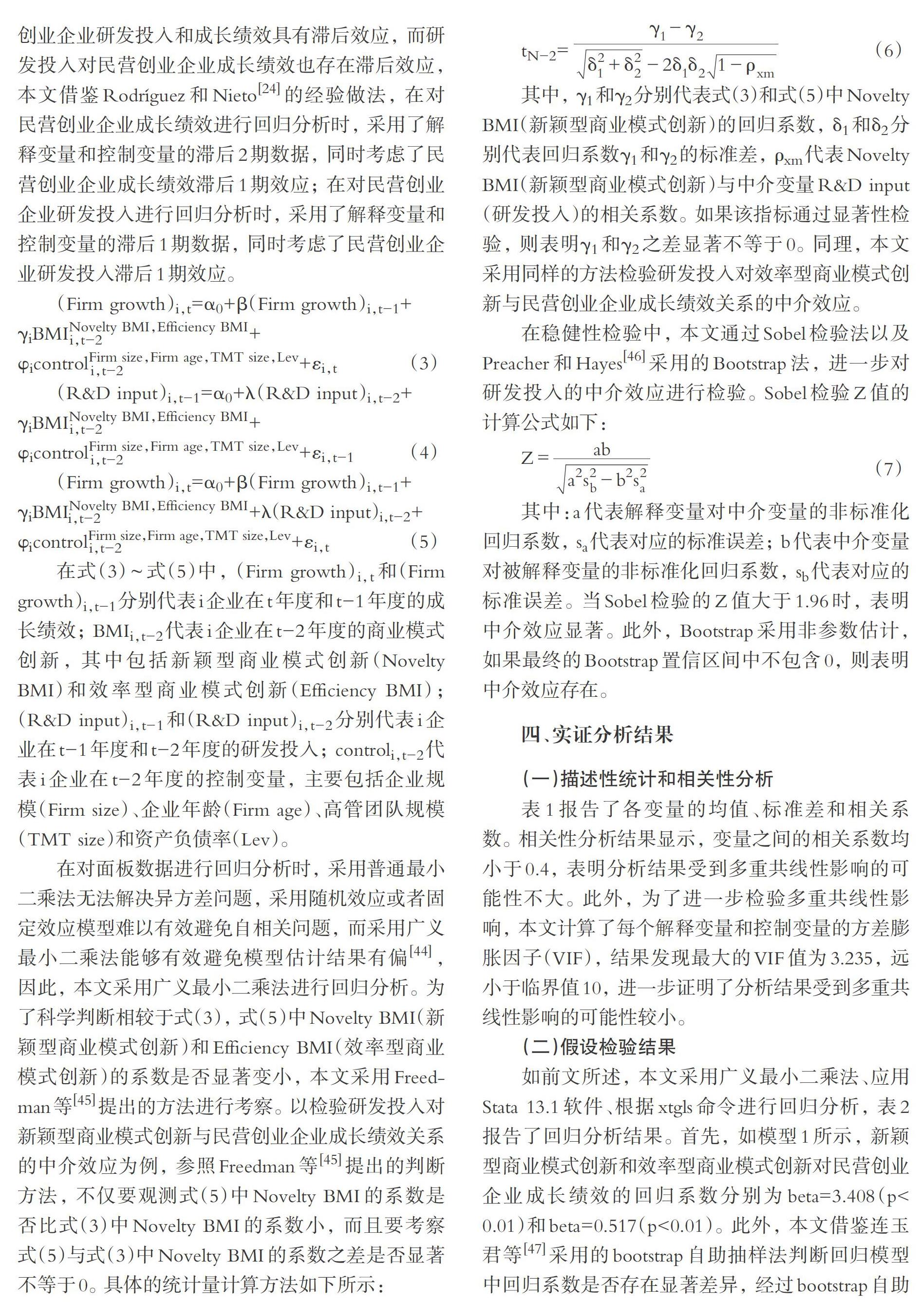

在穩健性檢驗中, 本文通過Sobel檢驗法以及Preacher和Hayes[46] 采用的Bootstrap法, 進一步對研發投入的中介效應進行檢驗。 Sobel檢驗Z值的計算公式如下:

其中:a代表解釋變量對中介變量的非標準化回歸系數, sa代表對應的標準誤差; b代表中介變量對被解釋變量的非標準化回歸系數, sb代表對應的標準誤差。 當Sobel檢驗的Z值大于1.96時, 表明中介效應顯著。 此外, Bootstrap采用非參數估計, 如果最終的Bootstrap置信區間中不包含0, 則表明中介效應存在。

四、實證分析結果

(一)描述性統計和相關性分析

表1報告了各變量的均值、標準差和相關系數。 相關性分析結果顯示, 變量之間的相關系數均小于0.4, 表明分析結果受到多重共線性影響的可能性不大。 此外, 為了進一步檢驗多重共線性影響, 本文計算了每個解釋變量和控制變量的方差膨脹因子(VIF), 結果發現最大的VIF值為3.235, 遠小于臨界值10, 進一步證明了分析結果受到多重共線性影響的可能性較小。

(二)假設檢驗結果

如前文所述, 本文采用廣義最小二乘法、應用Stata 13.1軟件、根據xtgls命令進行回歸分析, 表2報告了回歸分析結果。 首先, 如模型1所示, 新穎型商業模式創新和效率型商業模式創新對民營創業企業成長績效的回歸系數分別為beta=3.408(p<0.01)和beta=0.517(p<0.01)。 此外, 本文借鑒連玉君等[47] 采用的bootstrap自助抽樣法判斷回歸模型中回歸系數是否存在顯著差異, 經過bootstrap自助抽樣法檢驗后發現, 新穎型商業模式創新對民營創業企業成長績效的回歸系數顯著大于效率型商業模式創新對民營創業企業成長績效的回歸系數(p值為0.024), H1、H1a、H1b和H1c均得到驗證。 此外, 在模型1和模型3中都包括了滯后1期的企業成長績效和其他控制變量, 這些變量的系數在這兩個計量模型中的正負號和顯著性水平一致, 也可以表明回歸分析結果比較穩健。 尤其值得注意的是, 民營創業企業滯后一期成長績效對本期成長績效存在顯著的負向影響, 這與現有研究結論存在一致性[21] , 也表明企業要想實現持續成長并非易事[48] 。

此外, 由模型2可知, 新穎型商業模式創新與效率型商業模式創新均對民營創業企業研發投入產生了顯著的促進作用, 對應的回歸系數分別為beta=3.079(p<0.01)和beta=0.411(p<0.01), 同樣經過bootstrap自助抽樣法檢驗后發現, 新穎型商業模式創新對民營創業企業研發投入的回歸系數顯著大于效率型商業模式創新對民營創業企業研發投入的回歸系數(p值為0.017), H2、H2a、H2b和H2c均得到驗證。 同時, 由模型3可知, 研發投入對民營創業企業成長績效具有顯著的正向影響(beta=0.281, p<0.01), H3得到驗證。

最后, 本文通過模型3驗證H4、H4a、H4b和H4c。 如模型3所示, 新穎型商業模式創新與效率型商業模式創新對民營創業企業成長績效的回歸系數與模型1中對應的回歸系數相比分別減少了24.94%(由3.408降為2.558)和38.88%(由0.517降為0.316)。 同時, 參照式(6)分別就研發投入對新穎型商業模式創新與民營創業企業成長績效、效率型商業模式創新與民營創業企業成長績效關系的中介效應進行進一步檢驗。 計算得到T值分別為2.97(p<0.01)和2.68(p<0.01), 由此可見, 研發投入在新穎型商業模式創新、效率型商業模式創新與民營創業企業成長績效關系中的傳導作用得到驗證, 即H4、H4a和H4b均得到驗證。 同時, 本文根據溫忠麟等[49] 提出的中介效應的計算方法, 計算出研發投入對新穎型商業模式創新與民營創業企業成長績效關系的中介效應占總效應的比例為25.4%(3.079×0.281/3.408×100%), 表明研發投入能夠解釋新穎型商業模式創新影響民營創業企業成長績效比例的25.4%。 同理, 本文計算出研發投入對效率型商業模式創新與民營創業企業成長績效關系的中介效應占總效應的比例為22.3%(0.411×0.281/0.517×100%), 表明研發投入能夠解釋新穎型商業模式創新影響民營創業企業成長績效比例的22.3%。 由此可見, 研發投入對新穎型商業模式創新與民營創業企業成長績效關系的中介效應占總效應的比例高于其對效率型商業模式創新與民營創業企業成長績效關系的中介效應占總效應的比例, H4c得到驗證。

五、穩健性檢驗

(一)采用Sobel檢驗法和Bootstrap法進行驗證

如前文所述, 為驗證研發投入對商業模式創新與民營創業企業成長績效關系的中介效應, 本文還采用Sobel檢驗法和Bootstrap法進行穩健性檢驗(結果見表3)。 由表3可知, Sobel檢驗法和Bootstrap置信區間結果一致, 進一步驗證了研發投入對商業模式創新與民營創業企業成長績效的關系具有顯著的中介效應。

(二)更換變量測度方法和計量方法進行驗證

本文還采用如下步驟驗證結果的穩健性。 首先, 更換被解釋變量的測度方法。 借鑒Rodríguez和Nieto[24] 的測度方法, 本文采用企業銷售收入增長率再次測度民營創業企業成長績效。 其次, 更換中介變量的測度方法。 借鑒現有研究成果[28] , 本文采用企業研發經費投入和銷售收入之比再次測度企業研發投入。 最后, 在計量方法選擇上, 本文應用有利于解決內生性問題的動態面板數據模型再次進行計量分析。 具體而言, 鑒于廣義系統矩估計(SYS-GMM)能夠有效避免弱工具變量形成的參數估計偏誤問題, 有助于提高計量模型參數估計的效率, 本文采用上述更換后的變量測度方法, 借助Stata 13.1軟件, 根據xtabond2命令對式(3) ~ 式(5)重新進行廣義系統矩估計。 表4報告了回歸分析結果。

由表4可知, 在采用廣義系統矩估計進行回歸分析時, 模型4 ~ 模型6中的Sargan檢驗均沒有拒絕原假設, 證明模型所選取的工具變量是完全有效的; AR(2)檢驗也沒有拒絕原假設, 表明不存在二階序列相關。 與此同時, 對比表2報告的采用廣義最小二乘法得到的回歸分析結果可知, 表4中模型4 ~ 模型6的解釋變量、中介變量、控制變量的回歸系數的正負號與其保持了較好的一致性, 除個別變量回歸系數的顯著性水平發生變化外, 實證分析結果并沒有本質差異。 本文同樣依據bootstrap自助抽樣法, 發現新穎型商業模式創新對民營創業企業成長績效的回歸系數顯著大于效率型商業模式創新對民營創業企業成長績效的回歸系數(p值為0.021), 新穎型商業模式創新對民營創業企業研發投入的回歸系數顯著大于效率型商業模式創新對民營創業企業研發投入的回歸系數(p值為0.039)。 此外, 本文同樣根據Baron和Kenney[43] 提出的檢驗步驟, 對于研發投入對商業模式創新與民營創業企業成長績效關系的中介效應進行了檢驗, 并按照前文所述的Freedman等[45] 提出的判斷方法以及Sobel檢驗法等進行了驗證, 計算結果同樣證明了研發投入對商業模式創新與民營創業企業成長績效的關系具有顯著的中介效應, 且研發投入對新穎型商業模式創新與民營創業企業成長績效關系的中介效應強于其對效率型商業模式創新與民營創業企業成長績效關系的中介效應, 從而進一步證明了本文實證分析結論的穩健性。

六、結論與啟示

(一)結論

雖然商業模式創新與企業績效的關系引起了學術界的廣泛關注, 但現有研究大多探討的是商業模式創新對企業績效的直接影響, 缺乏對于商業模式創新對企業績效影響的傳導機制研究。 同時, 現有關于商業模式創新的實證研究大多基于Zott和Amit[21] 設計的量表獲取調研數據, 較缺乏以面板數據為樣本、考察商業模式創新動態效應的實證研究。 此外, 現有研究雖然已開始關注新穎型商業模式創新和效率型商業模式創新對企業績效的影響, 但是并沒有探討這兩種不同類型的商業模式創新對企業績效的影響是否存在顯著差異。 鑒于此, 本文以2013 ~ 2017年創業板民營上市公司作為研究樣本, 探討不同類型的商業模式創新對企業成長績效的影響差異及其傳導機制。 研究表明:新穎型商業模式創新與效率型商業模式創新均對民營創業企業成長績效具有顯著的正向影響, 這與Wei等[25] 支持促進效應的學者得出的研究結論一致。 兩種不同類型的商業模式創新對民營創業企業成長績效的正向影響存在顯著差異, 即相對于效率型商業模式創新, 新穎型商業模式創新對民營創業企業成長績效的正向影響顯著更強。 商業模式創新通過研發投入的中介作用顯著提升民營創業企業成長績效, 即新穎型商業模式創新和效率型商業模式創新均對民營創業企業研發投入具有顯著的正向影響, 且研發投入在新穎型商業模式創新和效率型商業模式創新對民營創業企業成長績效的影響中均發揮了部分中介作用。 兩種不同類型的商業模式創新對民營創業企業研發投入的正向影響存在顯著差異, 即相對于效率型商業模式創新, 新穎型商業模式創新對民營創業企業研發投入的正向影響顯著更強。

(二)啟示

互聯網信息技術為企業開展商業模式創新提供了前所未有的機遇, 民營創業企業要根據自身的經營條件、外部環境狀況積極開展商業模式創新活動。 對于民營創業企業而言, 企業內部資源短缺、外部資源獲取困難仍然是其面臨的重要問題[8] , 這導致企業僅僅依靠內部資源來實現長遠發展是極其困難的, 因此民營創業企業可以積極嘗試通過商業模式創新來獲得成長。

雖然商業模式創新能夠促進民營創業企業成長績效的提升, 但是不同類型的商業模式創新對民營創業企業成長績效的影響效果卻存在著顯著差異。 對于民營創業企業來說, 由于其自身資源和技術較為欠缺, 且外部資源獲取困難, 企業可以優先嘗試實施新穎型商業模式創新, 拓展合作網絡邊界, 這有利于企業拓寬其獲取信息、知識和其他資源的渠道, 從而獲得成長。 這就要求民營創業企業努力構建自身的核心競爭優勢, 進一步拓寬合作網絡邊界, 并在這個合作網絡中努力使自身處于焦點位置, 為推動企業成長打下堅實的基礎。

民營創業企業無論選擇新穎型商業模式創新還是效率型商業模式創新, 均應注重自身的研發投入, 通過提升技術創新能力構建商業模式創新隔離機制, 防止被競爭對手模仿而失去自身的競爭優勢。

【 注 釋 】

① SCP理論由哈佛大學創立,并被學者廣泛用于中觀層面的產業經濟研究,該理論認為市場結構(Structure)決定市場行為(Conduct)和市場績效(Performance),遵循“結構—行為—績效”的研究模式。鑒于本文研究邏輯與之相似,因此本文將宏觀的研究范式嫁接到微觀層面,構建了“商業模式創新—企業研發投入行為—企業成長績效”的研究框架。

【 主 要 參 考 文 獻 】

[1] 劉學元,丁雯婧,趙先德.企業創新網絡中關系強度、吸收能力與創新績效的關系研究[ J].南開管理評論,2016(1):30 ~ 42.

[2] Joseph J., Wilson A. J.. The growth of the firm: An attention-based view[ J].Strategic Management Journal,2018(4):1779 ~ 1800.

[3] Zott C., Amit R.. The fit between product market strategy and business model: Implications for firm performance[ J].Strategic Management Journal,2008(1):1 ~ 26.

[4] Zhang H., Sun X., Chang L.. Exploratory orientation, business model innovation and new venture growth[ J].Sustainability, 2017(1):1 ~ 15.

[5] 閻婧,劉志迎,鄭曉峰.環境動態性調節作用下的變革型領導、商業模式創新與企業績效[ J].管理學報,2016(8):1208 ~ 1214.

[6] Lee S. H., Yamakawa Y., Peng M. W., et al.. How do bankruptcy laws affect entrepreneurship development around the world?[ J].Journal of Business Venturing,2011(5):505 ~ 520.

[7] Ghezzi A., Balocco R., Rangone A.. How to get strategic planning and business model design wrong: The case of a mobile technology provider[ J].Strategic Change,2010(5/6):213 ~ 238.

[8] 王丹.信貸政策影響民營企業信貸決策的渠道分析[ J].管理世界,2018(12):173 ~ 174.

[9] 吳曉云,王建平.網絡關系強度對技術創新績效的影響——不同創新模式的雙重中介模型[ J].科學學與科學技術管理,2017 (7):155 ~ 166.

[10] Desyllas P., Sako M.. Profiting from business model innovation: Evidence from pay-as-you-drive auto insurance[ J].Research Policy,2013(1):101 ~ 116.

[11] Grimpe C., Sofka W., Bhargava M., et al.. R&D, market innovation, and new product performance: A mixed methods study[ J].International Journal of Product Innovation,2017(3):360 ~ 383.

[12] Timmers P.. Business models for electronic markets[ J].Electronic Markets,1998(2):3 ~ 8.

[13] Amit R., Zott C.. Value creation in e-business[ J].Strategic Management Journal,2001(6/7):493 ~ 520.

[14] Amit R., Zott C.. Creating value through business model innovation[ J].MIT Sloan Management Review,2012(3):41 ~ 49.

[15] Velu C.. Business model innovation and third-party alliance on the survival of new firms[ J].Technovation,2015(1):1 ~ 11.

[16] Aspara J., Hietanen J., Tikkanen H.. Business model innovation vs replication: Financial performance implications of strategic emphases[ J].Journal of Strategic Marketing,2010(1):39 ~ 56.

[17] Foss N. J., Saebi T.. Fifteen years of research on business model innovation: How far have we come, and where should we go?[ J].Journal of Management,2016(1):200 ~ 227.

[18] Hu B. L., Chen W. Q.. Business model ambidexterity and technological innovation performance: Evidence from China[ J]. Technology Analysis & Strategic Management,2015(5):1 ~ 18.

[19] 龐長偉,李垣,段光.整合能力與企業績效:商業模式創新的中介作用[ J].管理科學,2015(5):31 ~ 41.

[20] Guo B., Pang X., Li W.. The role of top management team diversity in shaping the performance of business model innovation: A threshold effect[ J].Technology Analysis & Strategic Management,2018(2):1 ~ 13.

[21] Zott C., Amit R.. Business model design and the performance of entrepreneurial firms[ J].Organization Science,2007(2):181 ~ 199.

[22] 孟迪云,王耀中,徐莎.網絡嵌入性對商業模式創新的影響機制研究[ J].科學學與科學技術管理,2016(11):152 ~ 165.

[23] 蔡俊亞,黨興華.商業模式創新對財務績效的影響研究:基于新興技術企業的實證[ J].運籌與管理,2015(2):272 ~ 280.

[24] Rodríguez A., Nieto M. J.. Does R&D offshoring lead to SME growth? Different governance modes and the mediating role of innovation[ J].Strategic Management Journal, 2016(8):1734 ~ 1753.

[25] Wei Z., Yang D., Sun B., et al.. The fit between technological innovation and business model design for firm growth: Evidence from China[ J].R&D Management,2014(3):288 ~ 305.

[26] Gilsing V., Nooteboom B., Vanhaverbeke W.. Network embeddedness and the exploration of novel technologies: Technological distance, betweenness centrality and density[ J].Research Policy, 2008(10):1717 ~ 1731.

[27] Zhou K. Z., Gao G. Y., Zhao H.. State ownership and firm innovation in China: An integrated view of institutional and efficiency logics[ J].Administrative Science Quarterly,2017(2):375 ~ 404.

[28] Chen V. Z., Li J., Shapiro D., et al.. Ownership structure and innovation: An emerging market perspective[ J].Asia Pacific Journal of Management,2014(1):1 ~ 24.

[29] 姚明明,吳曉波,石涌江等.技術追趕視角下商業模式設計與技術創新戰略的匹配—— 一個多案例研究[ J].管理世界,2014(10):149 ~ 162.

[30] 買憶媛,李江濤,熊嬋.風險投資與天使投資對創業企業創新活動的影響[ J].研究與發展管理,2012(2):79 ~ 84.

[31] Li S., Lin B.. Accessing information sharing and information quality in supply chain management[ J].Decision Support Systems,2006(3):1641 ~ 1656.

[32] Nunes P. M., Serrasqueiro Z.. Is there a linear relationship between R&D intensity and growth? Empirical evidence of non-high-tech vs. high-tech SMEs[ J].Research Policy,2012(1):36 ~ 53.

[33] Choi S. B., Williams C.. The impact of innovation intensity, scope, and spillovers on sales growth in Chinese firms[ J].Asia Pacific Journal of Management,2014(1):25 ~ 46.

[34] 郭海,韓佳平.數字化情境下開放式創新對新創企業成長的影響:商業模式創新的中介作用[ J].管理評論,2019(6):186 ~ 198.

[35] Coad A., Segarra A., Teruel M.. Innovation and firm growth: Does firm age play a role?[ J].Research Policy,2016(2):387 ~ 400.

[36] Wang Y., You J.. Corruption and firm growth: Evidence from China[ J].China Economic Review,2012(2):415 ~ 433.

[37] 魏澤龍,張琳倩,魏澤盛等.商業模式設計與企業績效:戰略柔性的調節作用[ J].管理評論,2019(11):171 ~ 182.

[38] Jaffe A. B.. Technological opportunity and spillovers of R&D: Evidence from firms' patents, profits and market value[ J].The American Economic Association,1986(5):984 ~ 1001.

[39] Leibenstein H.. Allocative efficiency vs. "X-efficiency"[ J].The American Economic Review,1966(3):392 ~ 415.

[40] Baden-Fuller C., Haefliger S.. Business models and technological innovation[ J].Long Range Planning,2013(6):419 ~ 426.

[41] Faems D. L., Subramaniam A.. R&D manpower and technological performance: The impact of demographic and task-related diversity[ J].Research Policy,2013(9):1624 ~ 1633.

[42] Lo F. Y., Fu P. H.. The interaction of chief executive officer and top management team on organization performance[ J].Journal of Business Research,2016(6):2182 ~ 2186.

[43] Baron R. M., Kenney D. A.. The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations[ J].Journal of Personality and Social Psychology,1986(6):1173 ~ 1182.

[44] Zou H. L., Zeng S. X., Lin H., et al.. Top executives'compensation, industrial competition, and corporate environmental performance: Evidence from China[ J].Management Decision,2015(9):2036 ~ 2059.

[45] Freedman L. S., Schatzkin A.. Sample size for studying intermediate endpoints within intervention trials of observational studies[ J].American Journal of Epidemiology,1992(9):1148 ~ 1159.

[46] Preacher K. J., Hayes A. F.. Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect in multiple mediator models[ J].Behavior Research Methods,2008(3):879 ~ 891.

[47] 連玉君,蘇治,丁志國.現金——現金流敏感性能檢驗融資約束假說嗎?[ J].統計研究,2008(10):92 ~ 99.

[48] Lockett A., Wiklund J., Davidsson P., et al.. Organic and acquisitive growth: Reexamining, testing and extending Penrose's growth theory[ J].Journal of Management Studies,2011(1):28 ~ 48.

[49] 溫忠麟,張雷,侯杰泰等.中介效應檢驗程序及其應用[ J].心理學報,2004(5):614 ~ 620.