我國現階段廚余垃圾處理技術探究

劉 郡 朱超舉

(北京生態創意農業服務聯盟,北京100070)

1.現狀分析

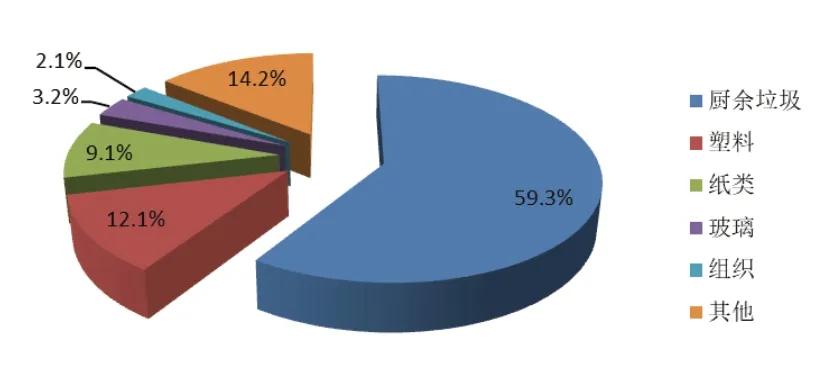

廚余垃圾是居民日常生活及食品加工、飲食服務、單位供餐等活動中產生的菜葉、剩菜、剩飯、果皮、蛋殼、茶渣、骨頭等食物殘余,主要來來自于家庭廚房、餐廳、飯店、食堂、市場及其他與食品加工有關的行業。根據相關數據顯示,廚余垃圾在生活垃圾中的主要部分占比59.3%。

圖1 我國生活垃圾來源占比情況

隨著垃圾分類工作力度加大,分類清運環節逐步完善。以北京城市為例,截至2020年12月初,《北京市生活垃圾管理條例》正式實施半年,北京家庭廚余垃圾分出率達20.84%,廚余垃圾分類產量達到4246噸/日,分類量增加13倍。預計十四五末,我國將會達到每天100萬噸生活垃圾的清運量,其中廚余垃圾也將有望達到每天20萬噸的清運量,廚余垃圾處理商業化運營模式日趨成熟,實現廚余垃圾處理由減量化和無害化向資源化成為可持續社會發展的關鍵。

2.價值意義

由于廚余垃圾具有易腐爛、變質、發臭、滋生蚊蠅的特點。因此,廚余垃圾具有污染環境、影響市容、傳播疾病等危害。我國作為烹飪大國,還具有食譜范圍廣、食材多樣、口味多變等特點,各地居民飲食習慣、經濟條件、季節變化等影響,使得我國廚余垃圾分類處理更加復雜。

廚余垃圾處理的好壞是一個國家精神文明建設的重要體現。廚余垃圾處理有三個重要意義:一是改善生活環境,減少垃圾對環境的污染;二是提升人們健康,減少疾病傳播風險;三是促進廚余垃圾資源化利用水平,緩解能源匱乏。

3.處理方式

從回收模式來看,當前世界上絕大多數國家依然采用自然形成的混合收運和混合處置模式,僅有少數發達國家建立了相對完善的垃圾分類體系。例如,日本、法國、德國通過垃圾袋進行細致分類,并通過設置垃圾分類點,限定不同種類垃圾丟棄時間來實現垃圾的分類回收。我國在2017年3月頒布了《生活垃圾分類制度實施方案》,在全國46個城市先行實施生活垃圾強制分類,符合我國城市特點的餐廚垃圾資源化利用和無害化處理的法規、政策、標準和監管體系正在不斷完善,但距減量化、無害化和資源化的要求還存在較大差距。究其原因,是因為廚余垃圾分類回收制度和清運制度不完善、缺乏成熟的處理技術、價值產業鏈尚未形成。再加上廚余垃圾處理在國內的純公共屬性,政府的“純擔當”在一定程度上阻礙了垃圾處理行業的市場化形成,還為政府帶來了沉重的財政及管理壓力。

從處理模式來看,目前我國生活垃圾無害化處理模式仍是以填埋和焚燒處理為主,隨著垃圾填埋場造成污染和土地資源緊張,生活垃圾處理逐漸轉為焚燒方式。根據公開數據資料顯示,我國約有一半廚余垃圾處理仍以填埋處理,焚燒處理約占38%,僅有12%是通過厭氧發酵、好氧制肥、食腐類昆蟲養殖、微生物水化等資源化技術進行處理。現如今,填埋處理和焚燒處理已不能順應社會發展的需要,當前比較成熟的廚余垃圾處理技術主要有四種:

第一、厭氧處理。厭氧發酵技術也稱為沼氣發酵技術,主要是通過厭氧微生物進行分解發酵,這是最早推廣的垃圾資源化利用技術之一,也是廚余垃圾處理技術主要研究方向。厭氧處理過程主要包含水解反應、發酵酸化、產乙酸和產沼氣四個階段。厭氧發酵技術產生沼氣,經過凈化處理后可以進入燃氣管網,也可轉化為電能,厭氧發酵產出的沼渣可以用于堆制有機肥。當前,沼渣沼液如何進行有效處理是制約這一技術發展的主要障礙,該技術推廣應用的關鍵在于如何通過技術減少沼液和沼渣產量,提高利用效率。

第二、好氧堆肥。好氧堆肥技術也稱廚余垃圾微生物處理技術,是在自然界選擇增殖分解能力強的高溫復合微生物菌種進行培養,在微生物處理設備中對廚余垃圾進行高溫高速發酵,使有機物得到充分的分解和轉化,最終達到腐熟穩定,成為有機肥料的專項技術。當前,好氧堆肥仍有很多技術需要解決,面臨著垃圾中的重金屬及有機物去除不夠徹底、油鹽成分工藝不高、處理過程密閉不好、容易造成二次污染等問題。

第三、粉碎直排處理。粉碎直排主要是利用廚房安裝處理設備將廚余垃圾進行粉碎之后隨著市政的管道網排出。粉碎直排技術不僅能夠實現垃圾源頭的分類減量,還能減少廚余垃圾收集運輸和二次污染。美國80%的新建住宅都安裝有家庭廚余垃圾處理設備,將處于垃圾粉碎直排至市政系統,最終進入處理廠進行處理利用。由于我國飲食結構較為復雜,油脂含量高,絕大多數城市管網并未考慮廚余垃圾排放問題,容易引起市政管網系統阻塞,因此技術推廣需垃圾細化垃圾分類作為基礎。

第四、黑水氓處理。該技術在全世界范圍內很多地區進行了推廣,充分利用了黑水氓作為腐生性的水虻科昆蟲的屬性,具有繁殖迅速、吸收轉化率高、飼養成本低等特點。經過黑水虻處理廚余垃圾,會使有害菌的含量和種類明顯下降,不會產生異味,將廚余垃圾中的有機物成分轉化為有機質豐富的有機肥進行使用。但黑水氓處理在國內廚余垃圾處理中的應用還處于試驗階段,技術的推廣應用亟待完善。

4.資源化利用舉措

隨著國內廚余垃圾分類工作的持續開展和市場投資規模日漸增大,收集、清運、再生資源終端處置各個環節的有效銜接和統籌規劃日漸提升。要提高廚余垃圾的整體效率,以降低成本的方式合理開展資源化利用需從四個方面著手:一是加強政府的統一規劃和管理。按照國家對城市生活垃圾的清掃、收集、運輸、處置及相關管理活動的總體要求,逐步建立完善餐廚垃圾資源化利用和無害化處理的法規、政策、標準和監管體系,適時引導和規范市民對于垃圾投放和分類的行為準則;二是建立健全廚余垃圾產業的數據模塊和信息化框架。通過源頭的信息化處理和數據清洗,掌握廚余垃圾的發展趨勢,推進廚余垃圾源頭就地處理,為技術處理和行政管理的決策提供科學依據;三是加強對優質的垃圾處理企業的扶持力度。由政府主導收集廚余垃圾并向擁有先進技術的垃圾處理企業提供,加強政府產業扶持資金的傾斜力度,加大財政補貼、技術補貼、垃圾處理企業的稅收優惠政策,提高新技術研發和垃圾處理企業產能提升的獎勵和補貼;四是積極培育廚余垃圾處理的規模化企業。解決廚余垃圾處理行業尚未形成規模化效應、競爭格局分散、業務模式單一、技術力量不雄厚的發展難題,改變國內垃圾處理企業僅提供設備和技術的發展格局,由垃圾處理依靠政府補貼向行業規模化方向發展,形成規模化大型企業,形成一批具有工藝技術研發的競爭性企業。

廚余垃圾的處理作為生態文明建設的重要組成部分,既是一個重點,又是一個難點。處理好廚余垃圾利國利民,在不斷研發廚余垃圾處理新技術的同時,地方政府也要結合自身特點,以政府政府引導企業參與,打造廚余垃圾處理產業布局,只有形成符合地區發展的廚余垃圾處理商業運營模式,才能實現廚余垃圾資源化和無害化處理的全新發展格局。