鄉土文化資源對高中生語文核心素養的提升

——以韶關鄉土文化為例

甄 欣

(韶關市第五中學,廣東 韶關 512000)

“核心素養”以立德樹人為核心,是各學科制定課程標準的重要依據。高中語文核心素養包括語言建構與運用、思維發展與提升、審美鑒賞與創造、文化傳承與理解四大版塊。其中“文化傳承與理解”旨在幫助學生在語文學習的過程中浸潤優秀的傳統文化,拓寬文化視野,養成文化自覺,達成文化自信。《普通高中語文課程標準(實驗)》在“課程資源的利用與開發”中提出,高中語文課程必須充分發揮自身的優勢,弘揚和培育精神,使學生受到優秀文化的熏陶[1],這說明語文學科的教學極其重視中國文化的傳承。隨著新課改的深入,各地區都在加大本地鄉土課程資源的開發力度。新時代的語文教師,應不囿于教材,科學利用所處地區的鄉土文化資源,將其文化精髓如潺潺活泉般注入語文課堂中,在提高學生語文核心素養的同時,也有利于中華優秀傳統文化的傳承。

一、韶關鄉土文化資源開發的可行性

(一)韶關現有的鄉土教材

民族自強源于文化自覺與自信。當前西方文化的沖擊造成一些中學生文化自覺不足、文化自信缺失。學校要堅持主流文化導向、增強理想信念教育、加強優秀傳統文化教育,通過語文學科教育培養高中生的文化自覺與文化自信。全國許多省市都有意識地開發鄉土文化資源,以此來豐富學生的學習生活和提高學生的語文核心素養。目前,韶關出版了《善美和諧的家鄉——韶關》這本具有地方特色的鄉土教材,它分為山水名城——韶關的生態環境、三省通衢——嶺南的交通商貿重鎮、韶樂遺韻——韶文化的源流與精神、人杰地靈——韶文化的名家風度、興學重教——韶文化的“教化”傳統、和而不同——嶺南的宗教文化圣地等六個單元,是一本在體系結構和內容上都有所創新且不可多得的鄉土文化教材[2]。

(二)韶關學子的文化浸潤基礎

韶關是粵北著名的山城,學生對于山石有著天然的熟悉感,這是韶關文化的天然組成元素。在中學生教材中有不少課文以山川為主題,如王灣的《次北固山下》描寫了冬末春初時,作者在山下停泊休憩時所見的潮平岸闊、江山如畫的秀麗之景;酈道元的《三峽》按一天的時間順序描繪了長江三峽的雄奇壯麗景色;常建的《題破山寺后禪院》通過描寫清晨寺院秀麗幽靜的美好景致,寄托了作者融情于山水的樸素情懷。好的教育總是對人產生春風化雨的影響,學生通過學習這些山水名篇可了解與自己生活環境相近的粵北山區,從而不斷加深對韶關文化的認知。韶關各校的校歌也包蘊著豐富的韶關文化因子,校歌是集一所學校的地理位置、辦學歷史、辦學條件等綜合校園文化的體現。每位學生都不會忘記每周一站在國旗下唱國歌和校歌的紅色記憶,好的校歌會融入鄉土文化的鮮明特色。如韶關市田家炳中學校歌:韶城巍巍,武江滔滔,看我田中,旋歌嘹亮;又如韶關市北江中學校歌:北江河畔,五嶺之陽,桃李芬芳,全實嚴勤是我們的校風;韶關市一中校歌:三江盈盈,韶樂幽幽,南粵名校,韶城之珠,嚴謹博學,團結進取;韶關學院校歌:迎著丹霞的朝陽,帶著北江的激浪,來到韶關學院校園,社會也是我們的課堂。以知識美麗我們的年華,以勤奮繡美我們的青春。這幾所學校的校歌都融入了韶城的元素,對學生起著明責、抒情、勵志的鼓舞作用。凡此種種,都是學生浸潤在韶關鄉土文化之中的良好基礎。

二、教學中融入韶關鄉土文化元素

(一)韶關鄉土文化內涵

何謂韶關文化?它實質是一種海納百川,有容乃大的地方文化。宋會群在《論韶文化的概念與區域文化特征》中認為:“韶文化是分布在粵北地區的、由歷代行政區劃和自然環境所決定的一種有著較突出特征的區域文化,其文化核心是以‘韶’為主的包容、和諧、善美傳統,其文化結構的主要因素是舜韶樂文化、客家文化、瑤族文化、南禪宗佛教文化、歷史名人文化、礦冶文化、山區生態文化等,在文化形態上既表現了與嶺南文化的同一性,又表現出自然與人文各方面的多元性和獨特性。”[3]古往今來,在這片古文化遺存極其豐厚的土地上生活的人們都推崇著愛國守禮、堅毅不拔、鄰里友好、樂善好施的傳統文化風氣,這些道德文化不僅可以在中學生三觀形成階段內化于心,而且與維護社會安定和建設社會主義核心價值體系一脈相承。

(二)韶關特色文化元素

鄉土特色文化元素,包括民居、服飾、音樂、方言、飲食等。以飲食為例,地方美食作為家鄉的特色元素,是鄉土文化的有機組成部分。“人間煙火味,最撫凡人心”,沒有什么比“鄉味”更能撫慰心胃了。韶關,因其處于閩粵贛三省交匯處,所以飲食文化也是集各地之大成,用料龐雜、風味各異。在韶關人的餐桌上,無論是山肴野蔌還是珠翠之珍都烹飪精良,變化無窮,總是讓人食欲大動。可以說,地道的美食從食材的獲取到烹飪方式,都充分展現了“一方水土養一方人”的地域特色,每一道菜品的背后都是自然環境、時代背景、人類生存的優選。學生若懂得美食背后的故事,可提高他們對生活的領悟能力。把這些“煙火的味道”納為寫作的天然素材,有利于語文作文教學,能讓作文更充實、真切。

孟子講究知識要靠自己去吸收和理解以形成獨特的領悟,而五四運動以來“科學”和“民主”開始深入人心,文字創作氛圍逐步突破八股文的束縛,越發崇尚“重個性,寫本真”。教師應發揮人本理念,把鄉土文化資源與教學相結合,以學生為本,嘗試讓學生突破束縛走向自然,從自然中汲取知識和力量。

(三)在課堂中滲透韶關文化元素

在日常教學中穿插學生熟悉的鄉土風物,可讓學生有處處是驚喜之感,提高他們的興趣。高中語文教材中收錄了陳廷一的《布衣總統孫中山(節選)》,在講授此課時教師可以韶關地標“中山公園”為切入口進行教學。在課程開始展示公園圖片,然后開始導入:說起中山公園,相信咱們一定不會陌生。盡管流年似水,匆匆而過,但我們從兒童成長為青年,父母也開始變老,只要講起童年時的快樂回憶,一定少不了中山公園這個歷史悠久的地方,那同學們知道這里為什么叫中山公園嗎?由此,使學生從熟悉的事物開始對課文產生興趣,再逐步實現教學目標,即了解傳記的寫法,思考傳主的生命價值,從中汲取人生的教益。

又如橋,連接著一座城、幾代人。韶關市區內橫跨河流的公路橋就有10座之多,可以說這是一座用橋連接起來的城市。韶關的學子都知道自己生活的地方有許多橋,卻不一定知道有著2 000多年歷史的韶關又名“橋城”。新月派代表詩人徐志摩的《再別康橋》是一首結構精巧,意境新穎,韻律和諧,富有建筑美、繪畫美和音樂美的詩。學生在學習現代詩的過程中,應當會逐步體會作者的情懷,養成良好的審美情趣。因此教師在設計教案時,可在學生熟悉的具象上慢慢遷移,如讓學生開始回憶自己身邊的橋,慢慢引導學生理解橋的象征意義,它是一種人與人之間溝通的聯系,代表著情感的交流,使學生進一步領悟詩的意境。隨后,學生通過反復誦讀獲得情感體驗,逐漸提高其詩歌鑒賞能力。

韶關坐擁許多風景名勝,就像一幅景致迷人的山水畫在粵北地區悠悠地鋪展,在廣東一隅綻放出它的地域之美,而高中教材中有不少關于山水游記的課文。《百丈山記》是朱熹游覽百丈山后詩文并作,記其游覽之感,是一篇以刻畫山水景物見長的游記;《道山亭記》是北宋文學家曾鞏創作的散文。作者以流暢的文筆描寫了閩地的山川形勢,水陸交通和風土民情,是一篇上乘的游記散文。韶關有許多可以供學生游歷的名山,例如仁化縣的丹霞山,始興縣的車八嶺,乳源縣的南嶺,樂昌市的金雞嶺,都是韶關值得一去的風景勝地。眾所周知,一切文藝創作,都得先有生活。游記強調作者的親見真聞,強調第一手材料,強調現場感受。不身歷其境,就不可能寫游記;不從游覽、觀察的體驗出發,而從某種概念出發,不可能寫好游記。語文教師可利用當地的資源,在學習游記篇章時爭取帶學生去攀登韶關的名山,讓學生在切身的感受中掌握寫游記的要領。

作文教學不能把學生“幽禁”在課堂中閉門造車,要盡量創造機會帶領學生走出校園,激發起學生靈動的天性。作為中國著名的優秀旅游城市,教師可設計相關的作文教學任務,如“領略善美韶城的醉人風光”寫作專題,組織學生有目的地參觀韶關的特色景觀,讓學生在身心放松的情況下感受韶關當地的美景,并把心中的愉悅之情及時記錄下來,寫成習作。

三、課例設計

(一)課程分析

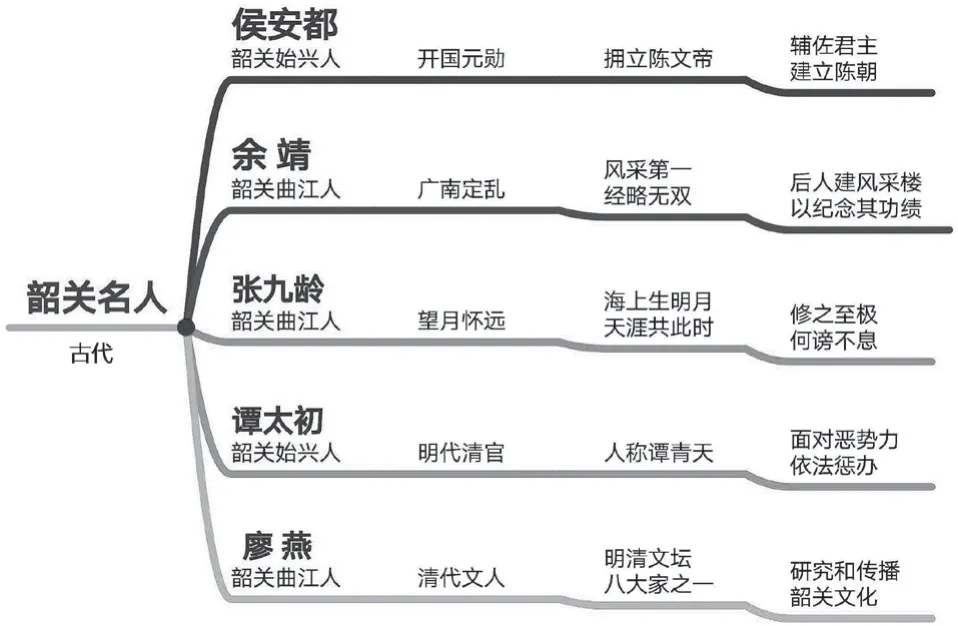

韶關有許多歷史名人值得學生銘記和學習。20世紀初,中國共產主義運動的先驅李大釗先生曾說:“人類的生活整個的縱向去看,便是歷史;橫向去看,便是社會。”[4]在韶關悠悠的歷史長河中,曾涌現出許多推動著社會進步、有著非凡故事的歷史名人。認識這些名人可以充盈學生的寫作庫存,同時增進學生的民族認同感。

(二)學情分析

當下不少高中生對娛樂圈的明星處于一種過分關注或追捧的狀態,甚至喜歡在作文中以個別三觀不正的流量明星為榜樣舉例,價值觀產生偏離。通過讓學生搜集相關信息認識家鄉的歷史名人,同時將歷史人物、故事與學生實際生活聯系起來,讓歷史名人的成就、精神激勵學生,以此引導學生在現實生活中理性追“星”。

(三)教學目標

1.了解家鄉歷史名人的優秀事跡,培養學生養成檢索信息的習慣;

2.增強學生整理和匯報信息的能力,加強小組成員間合作的能力;

3.增進學生對家鄉歷史的了解,樹立民族自信心和自豪感。

(四)教學重難點

通過自主檢索信息讓學生了解家鄉歷史名人的背景資料和故事,并在此過程中開闊學生的視野,加深對家鄉的認同感及熱愛之情。

(五)教學準備

教師布置相關任務,學生分成數個小組,各小組把自己感興趣的歷史名人資料整理成名人簡介,以資料卡形式投影分享給班里同學,并指派一人作匯報。

(六)教學過程

預設1:侯安都出生于始興豪門,即現在的廣東乳源人,南北朝時期陳朝名將。他早年曾被始興內史蕭子范征辟為郡主簿,后追隨陳武帝平定侯景之亂,參與襲殺王僧辯,數次擊退北齊軍,輔佐陳武帝建立陳朝。陳武帝駕崩后,侯安都擁立陳文帝為帝,討平王琳,升任司空,進爵清遠郡公,后改封桂陽郡公,又以平留異之功加封侍中、征北大將軍。

教師評價:侯安都不但輔佐陳武帝建立陳朝,而且還是擁立陳文帝為帝的南北朝時期的開國元勛,真不愧是一國的定海神針,令人欽佩。

預設2:余靖是北宋政治家,“慶歷四諫官”之一,韶州曲江人。他一生為國家竭智盡忠,建策匡時,撫民治吏,三使契丹,兩平蠻寇,光輝業績彪炳青史,動人風采流芳百世。與余靖同朝為官的蔡襄贊其“好竭謀猷居帝右,直須風采動朝端”[5],贊揚其為朝廷盡心竭力。

教師評價:余靖對史記雜家小說、陰陽律例以及佛道要義無所不通,后人建風采樓以紀念他,現在我們每次去市區經過風采樓都會想起這位北宋名臣。

預設3:譚太初是始興人。歷任江西按察副使、廣西參政、工部右侍郎、戶部左侍郎、南京戶部尚書等職,是明代一位享有盛譽的清官。據《明史》和《南雄州志》記載,譚太初任江西按察副使期間,對于勞民傷財的驛傳制度痛加裁革。面對惡勢力,他是一個毫無懼色,堅決依法懲辦,毫不通融的好官。

教師評價:明朝時期面對惡勢力毫無懼色、對于勞民傷財的驛傳制度痛加裁革,人稱“譚青天”的明代清官譚太初,值得人們世代銘記。

預設4:廖燕是韶關曲江人。清初思想家、文學家,因一介布衣,既無顯赫身世,又乏賢達奧援,所以生前死后,均少人知。待道光年間,阮元主修《廣東通志》,其集已難尋覓。他一生潦倒,在文學上卻頗有成就。

教師評價:以文章厚重雄渾、大氣脫俗而出名,被日本著名儒學家近藤元粹列為中國明清文壇八大家之一,有興趣大家都可以去了解一下他的作品。

各小組發言完畢,如有遺漏重要的家鄉名人信息,教師可及時作出補充。隨后,教師展示韶關各主要名人的資料,以呈現更全面的歷史名人大觀給學生了解。

(七)教師補充

在韶關眾多的歷史名人中,張九齡名氣最大。張九齡是韶關曲江人,世稱“張曲江”或“文獻公”,他的《望月懷遠》被收錄在高中語文課文中,有不少學生對詩中“海上生明月,天涯共此時”的主題句印象深刻,耳聞則誦。這一句詩看來平平無奇,沒有華麗炫目的字眼,卻在自然中描繪出了一種雄渾闊大的意境,生成了一脈高華渾融的氣象,完全切合了“望月”的主題。其實,張九齡除了這一極妙的千古佳句外,還有很多名句值得學生去參讀,細細品味其中做人的道理,如“前事昭昭,足為明戒”,意為“歷史上的事情清楚明白,完全可以給后人作為借鑒的明鏡”。在南京大屠殺死難者國家公祭儀式國家公祭鼎上的銘文“昭昭前事,惕惕后人。永矢弗諼,祈愿和平”,與其義一致,表達了中國人民反對戰火,向往和平的堅定立場。除此之外,習近平總書記還在外交問題上引用了張九齡《送韋城李少府》的詩句“相知無遠近,萬里尚為鄰”,意思是“只要彼此能夠包容和理解,勿論遠近都沒有關系,縱使相隔萬里也能似鄰里一般親近”。這句詩被習近平總書記稱為中國同拉美和加勒比國家關系的真實寫照。韶關歷史名人張九齡的詩句對當今中國乃至全世界依然有充滿正能量的影響。

(八)布置作業

這節課我們了解了不少家鄉的名人,他們在悠長的歲月中對韶關的建設和發展作出了自己的貢獻。我們是家鄉未來的建設者,家鄉未來的發展要靠我們去努力。請同學們以韶關的家鄉名人為源頭畫一幅思維導圖,看看大家能迸發出什么樣的思維火花,也整理一下我們學到的知識,累積為作文素材,見圖1。

圖1 思維導圖

四、結語

語文教育的本質與社會生活是緊密相連的。在教學實踐中,應以課堂教學為中心向學生生活的各個領域開拓和滲透,全方位地與學生身邊的環境有機結合起來,這是大語文教學觀的核心思想。在這個世界,任何偉大的民族都擁有自己的傳統文化,它是一個國家在內以此團結民族的凝聚力,在外得以置身世界民族之林屹立不倒的基本依據。其實,傳統文化的根源是鄉土性的文化,鄉土的本色是關于“土”的思考,每個人的生存都離不開腳下的泥土,這是一個人賴以生存的根基。鄉土文化復興的實質就是中華傳統文化的復興,而中華傳統文化復興的一個主要實施途徑就是在學生中加強鄉土文化教育。因此,在語文教學中融入韶關鄉土文化資源,就是助力學生在認識自己故鄉的基礎上,激發鄉土情懷,進而為增強學生的國家認同感貢獻力量。可以說,加強鄉土文化教育是語文教學在承擔傳揚中華優秀傳統文化這個義務中的一個試驗,同時也是中國復興文化自信之路在當下中學教育中的積極試行,對提升高中生語文核心素養有著良好的作用。