礦產資源開采過程中影響生態環境的因素分析

賈永翔

(新疆維吾爾自治區地質礦產勘查開發局第十一地質大隊,新疆 昌吉 831100)

礦山資源是由于地質改變,并經過長年累月的發展,進而產生的礦產資源,是大自然在地殼運動中賦予的固態、液態,以及氣態的天然產物,是促進人類發展的有機或無機物質。礦產資源由于地殼運動,大部分深藏于地下幾十到幾千米的位置,因此勘測與開采都極不容易。同時,由于其不可再生性,礦產資源成為極其珍稀的物質。不同地質環境下得到的礦產資源也是不同的,其主要包括,煤炭礦產、非金屬礦產,以及Cu、Fe 等礦產[1]。目前已知的礦產資源多達160 種,能源方面(煤、石油、天然氣等)有11 種,金屬方面(Fe、Mn、Cu、Sn、Al、Wu、Pb、Au 等)有60種,均屬于不可再生,并且用途廣泛的礦產資源;還有非金屬礦產91 種,水氣礦產5 種,是現今開采出的已知礦產。由這些已知的礦產得出的礦物多達3000 種,均廣泛應用于工農業以及各類科學研究部門,為人們的生產生活提供了便利條件。

1 礦山資源開采背景

礦產資源的開采可以促進社會的經濟,就目前來講,我國經濟的發展有百分之九十來自礦產資源的開采,有百分之五十的礦產資源用于工業發展,因此,礦產資源的開采占據了我國經濟總產值的百分之七十。從礦產資源開發以來,我國逐漸創建各大礦山基地,因此而發展起來的小鎮多達300 個,礦山企業發展起來八千多家,從事礦類行業的人員近200 萬人,已完成開發的礦產達140 種[2]。每年開采出的礦石資源約47 億噸左右,其中以煤炭、Fe、Mn、Cr 等黑礦,Cu、Sn、Al、Pb、Ni、Wu 等有色金屬礦產的開采最多,達26 億噸,其他礦類總產量21 億噸,石油約兩億噸,天然氣約150億立方米,根據目前的礦產資源開采值來講,我國的礦產資源開發時間較短,得到現在的成績已經是非常值得驕傲的事情。因此,礦山開采逐漸成為經濟發展的主力軍。

2 礦山地區生態環境現狀

由于礦山開采無度,生態環境受到不小的影響,礦山開采給礦山地區的地質造成的影響,經常出現地面塌陷、山崩、泥石流等災害,同時,各種礦山資源開采產生的廢物,污染附近水域,造成礦山附近土質水分流失,進而影響動植物的生存環境[3]。據記載,山區的全年氣溫在17℃左右,一月氣溫在10℃左右,七月溫度在22℃左右,年降水量在1080mm 左右,因此環境宜人,生態環境趨于穩定,適合動植物的生長。但是在礦山地區的生態環境,全年氣溫在30℃左右,一月氣溫在20℃左右,七月溫度在32℃左右,年降水量僅在100mm 左右,并且因為礦山污染,經常出現大范圍冰雹、降雪等惡劣的氣候環境。近年來,更是經常出現土質沙化的現象,大面積的樹木枯萎,導致年風速在2.6m/s,為礦山開采造成影響,同時,對周邊的生態環境也造成影響。

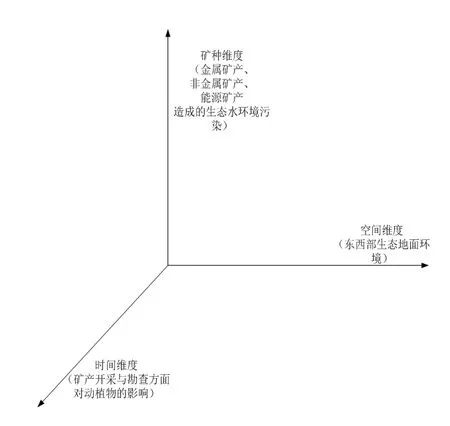

不同的礦山對周圍生態環境的影響力也不同。因此本文按照礦種、時間,以及空間三方面分析礦產資源對生態環境的影響,并建立一個清晰的三維模型,如圖1 所示:

圖1 礦產資源的開采對生態環境影響的三維模型

如圖1 所示,礦種維度包括金屬礦產、非金屬礦產,以及能源礦產開采造成的污染;空間維度包括礦區東部與西部的地面環境;時間維度包括礦山開采與勘查方面對動植物的影響。此三維模型的建立有利于更加清晰地判斷影響生態環境的主要因素。具體因素如下:

3 礦山開采對生態環境的影響

3.1 影響地面生態環境

根據上文中構建的三維模型,本文就生態地面環境的空間維度進行分析。隨著礦產資源的開采,土地破壞越加嚴重,礦區的可利用土地也越加稀少。而由于礦山地區開采而導致的地面塌陷更是數不勝數。據統計各項礦山建設用地、荒地的浪費多達500 萬平方公里左右,并以每年5 萬平方公里的速度增長。其中占生態地面160 萬平方公頃。其主要影響因素在于露天采礦的各類礦渣、工業垃圾等堆積。近年來,礦產開采的速度增加,各類礦山垃圾量多達35 億噸,占生態地面近1 萬平方公里。同時,由于礦石垃圾越堆越多,導致大量生態地面被占領,占總生態地面的百分之六十三。此外,礦山地區還經常出現地面塌陷、干裂,以及地下含水層干枯等現象。截至2020 年,我國因采礦而引起的地面塌陷有360 處,地面塌陷處有3200 個,塌陷面積多達兩千三百多平方公里。因為采礦出現塌陷的城市多達60 個,嚴重塌陷的城市有50 個,僅在治理地面上就花費了8 億元以上,而礦產資源帶來的經濟效益僅在6 億元左右,因此,屬于入不敷出的狀態。

3.2 礦山開采的三廢污染影響生態環境水質

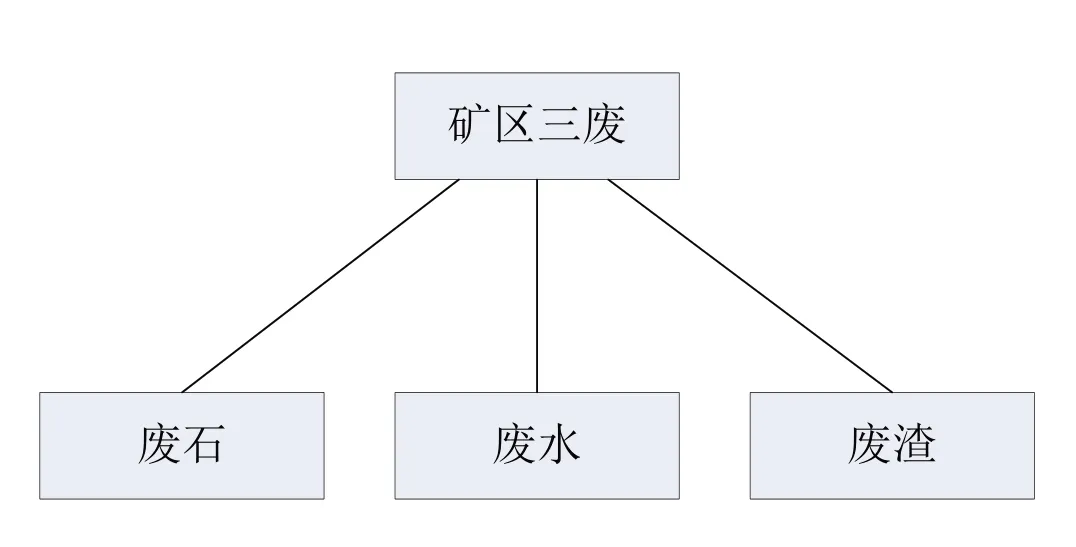

除了上文中提到的地面環境的空間維度的影響外,開礦出現的“三廢”,也就是礦種維度的影響則是影響較強的因素。開礦產生的“三廢”如下圖所示:

如圖2 所示,礦區“三廢”污染,即為:礦產資源開發的廢水、廢石、廢渣。廢石、廢渣的堆放,會逐漸侵蝕土壤環境,進而對土壤含水層的水分受到損害,同時,金屬礦產與非金屬礦產會因為開采時出現大量的粉塵,造成礦井突水,土地沙化的現象,進而影響周圍的水質環境。目前來看,礦產資源產出的廢水中,含有酸性、堿性等無機物質,以及有毒成分、放射性物質、重金屬等,隨著廢水排入到附近河流中,污染附近水質。據統計,我國礦區廢液約7.2 億噸左右,是國家工業廢水的一半左右,并且處理率極低。水污染是對生態環境影響程度最強的因素,每年需要花費很多人力物力,并經過很多年才能恢復到原生態環境的一半水平。因此,水污染方面亟待改進。本文認為,造成水污染的主要因素為:煤礦、金屬,以及非金屬等酸性廢水的排放,其中金屬廢水中,通常含有有毒有害物質,或COD、BOD 等難消解的化學污染等;放射性廢水的排放,為了節省時間,通常不多加處理,直接排入水中,揮發的物質會引起大氣污染,酸雨也是由此產生的。通常情況下,每噸有毒有害廢水中會揮發一萬公噸的有害氣體,并產生Hg、Cr 等重金屬污染物,礦區職工的健康也隨之受到了影響。

圖2 礦區“三廢”

3.3 影響生態動植物環境

基于上文中提到的礦種維度的水污染影響,礦區生態環境中的動植物環境等時間維度也會隨之受到影響。由于礦產資源中的重金屬資源不易被動植物吸收,溶解能力較差,因此,在雨水的沖擊下造成植被土地沙化及退化的現象,此類現象的發生更容易造成土壤鹽堿化,嚴重威脅著礦區動植物的生命。本文了解到,自礦區開采以來,已經破壞的周圍60 公頃的天然土壤環境,原有的山區屬于自然保護區,是個天然大氧吧,隨著礦山的發現,該區域的生態環境遭到嚴重破壞,原本的參天大樹轟然倒塌,各種植被悄然枯萎,動物也都消失殆盡,現如今的礦區滿目瘡痍,甚至有些礦區形成了4-10 米的礦坑,再加上礦山廢渣的堆放,影響了山區環境,改變植被的生活環境,造成不規律的生長,甚至在稀有植被地區,因為礦物的影響,導致稀有植物瀕臨滅絕,更有甚者出現植物變異等嚴重環境污染的現象,直接影響了礦區周圍的生態環境物種多樣性的發展。

近年來,隨著礦產資源的開采能力提升,礦產開采混亂、利用率低,已經對生態環境造成了很大的影響,據統計2020 年,我國的礦產資源消耗量占總產量的百分之五十,而創造出的經濟總產量僅在百分之四,與發達國家的經濟水平相差甚遠,甚至,因為生態環境遭到破壞,導致其他環境經濟也逐漸下降,可謂是得不償失。由于礦產資源的不可再生性,導致我國礦產資源后備明顯不足。若再不注重能源的開發與利用率相平衡,礦產資源將會出現很大的缺口。

4 結語

經濟的發展離不開礦產資源的開采,但是礦產資源是有限的,因此礦產資源的開采不能是毫無節制的。同時,礦山附近的生態環境,也是亟待改善的問題。本文就礦山開采背景的分析,研究其周圍生態環境的現狀,并提出時間、空間,以及礦種的三維模型,更為清晰地指出礦產資源的開采中對生態環境的影響因素。旨在為保護周圍生態環境提供研究方向。