厚頜魴幼魚的胃排空特征及其數學模型研究

曲煥韜,廖建新,代 偉,劉 勇,魯雪報,楊元金

( 1.中國長江三峽集團有限公司 中華鱘研究所,三峽工程魚類資源保護湖北省重點實驗室,湖北 宜昌 443100; 2.中國三峽建設管理有限公司,四川 成都 610041 )

胃排空率是指魚類攝食后食物從胃中排出的速率[1],同攝食率和消化吸收率一樣,是反映魚類消化生理功能的重要參數[2-3],可作為評價魚類消化功能及食物可消化性的重要指標[4-5]。魚類在攝食后能否將胃中食物迅速消化并排入腸道進一步消化吸收將顯著影響魚類的生長發育[6]。針對魚類胃排空率的研究主要集中在生理生態學和健康養殖學兩個方面。其中,生理生態學方面主要是將實驗室測得的胃排空率與野外自然種群胃含物特征相結合,用來研究魚類在自然生境中日攝食量、攝食周期頻率以及生態轉換效率等一系列生態學問題,目前這種估算方法已被生態工作者廣泛采用[7-8]。而在魚類健康養殖方面,可利用胃排空率開展人工配合飼料開發、餌料轉換率以及投喂策略等相關研究[9-11]。在魚類消化過程中,胃排空狀況與食欲恢復密切相關,在魚類食欲恢復時投喂飼料能使攝食率最大化,從而增加生產效益[12]。因此,研究胃排空率可以得到特定養殖條件下魚類食欲恢復時間,為養殖生產過程中制定合理投喂策略提供科學依據。

厚頜魴(Megalobramapellegrini),屬鯉形目、鯉科、鲌亞科、魴屬,其自然資源主要分布于長江上游干流及部分支流。厚頜魴屬定居性魚類,產黏性卵,是長江上游特有魚類之一,也是魴屬中唯一分布在長江上游地區的物種[13]。近年來,由于棲息地環境變遷、水質環境污染以及過度捕撈等原因,其野生資源量顯著下降,分布范圍趨于狹窄。在三峽工程及金沙江干流下游梯級水電開發生態補償工作中,已明確將厚頜魴列為重點關注對象,其資源保護與增殖問題也日益得到重視。目前,關于厚頜魴的研究多集中于自然資源[13]、人工繁育[14-16]和環境生態因子的毒理效應[17-20]等方面,而有關厚頜魴幼魚攝食和消化生理等方面的研究相對較少[21-22]。因此,筆者以厚頜魴幼魚為研究對象,測定魚體攝食后不同時間胃內容物質量變化,并利用線性模型、指數模型和平方根模型對其進行數據模擬,確定胃排空最優數學模型及胃排空理論時間,得到最適投喂間隔時間,從而為人工養殖過程中科學投喂策略的制定提供參考依據,并豐富厚頜魴基礎生物學研究資料。

1 材料與方法

1.1 試驗魚來源與馴化

試驗于2019年3月上旬在金沙江溪洛渡向家壩水電站珍稀特有魚類增殖放流站開展,試驗所用厚頜魴幼魚為放流站通過人工繁殖、培育獲得。馴化期間,暫養在載水量約3.0 m3玻纖缸培育池中,采用流水培育模式,養殖水日交換約6~7次,各項水質指標均在厚頜魴生長發育適宜范圍內,其中,溶解氧≥6 mg/L,氨氮<0.05 mg/L,亞硝態氮<0.03 mg/L。每日分別于9:00和16:00飽食投喂配合飼料,馴養7 d后正式開始試驗。所用配合飼料為通威-152膨化配合飼料(粗蛋白36%、粗脂肪4%、水分10%),粒徑為2.0 mm。

1.2 試驗過程

挑選體質健壯、活力較好的厚頜魴幼魚300 尾,平均體質量(38.17±2.45) g,平均體長(12.8±0.43) cm。將試驗魚平均分配到12個200 L的圓形養殖桶內,每桶25 尾,采用流水養殖模式,日交換6~7次,保持水體溶解氧≥6 mg/L,試驗水溫(15.0±0.3) ℃。試驗開始前2 d停止投喂,饑餓結束后從每個試驗桶中取3尾魚進行解剖,確保胃內容物徹底排空。試驗正式開始時,用人工配合飼料通威-152膨化配合飼料一次性飽食投喂,30 min后清除殘餌。同時,從1號試驗桶隨機挑取10尾試驗魚,用于分析飽食狀態下厚頜魴幼魚攝食總量。此后,分別于攝食后的2、4、6、8、12、16、20、24 h依次從2號~9號試驗桶各取10尾魚,解剖測定特定時間胃內容物濕質量,具體取樣及胃內容物濕質量測定參照文獻[23-24]的方法:

P/%=m0/m1×100%

式中,P代表特定取樣時間胃內容物總量占總攝食量的百分比,m0代表特定取樣時刻胃內容物的質量,m1代表厚頜魴幼魚在飽食狀態下的總攝食量。

1.3 數學模型

采用線性模型、指數模型以及平方根模型分別對胃內容物進行擬合[21]:

線性模型:y=A-Bt;指數模型:y=Ae-Bt;平方根模型:y0.5=A-Bt

式中,y為瞬時胃內殘余飼料濕質量,B為瞬時胃排空率,t為攝食后的時間(h),A為常數。

通過比較各擬合模型的相關系數、殘差平方和以及殘差的標準差篩選確定厚頜魴幼魚最佳的胃排空模型[23]。

1.4 數據統計

所有數值均以平均值±標準誤表示。SAS 9.0軟件對試驗數據進行單因素方差分析和多重比較,顯著水平設定為0.05。并對數據進行擬合獲得相關模型參數。

2 結 果

2.1 厚頜魴幼魚胃排空時間和排空率

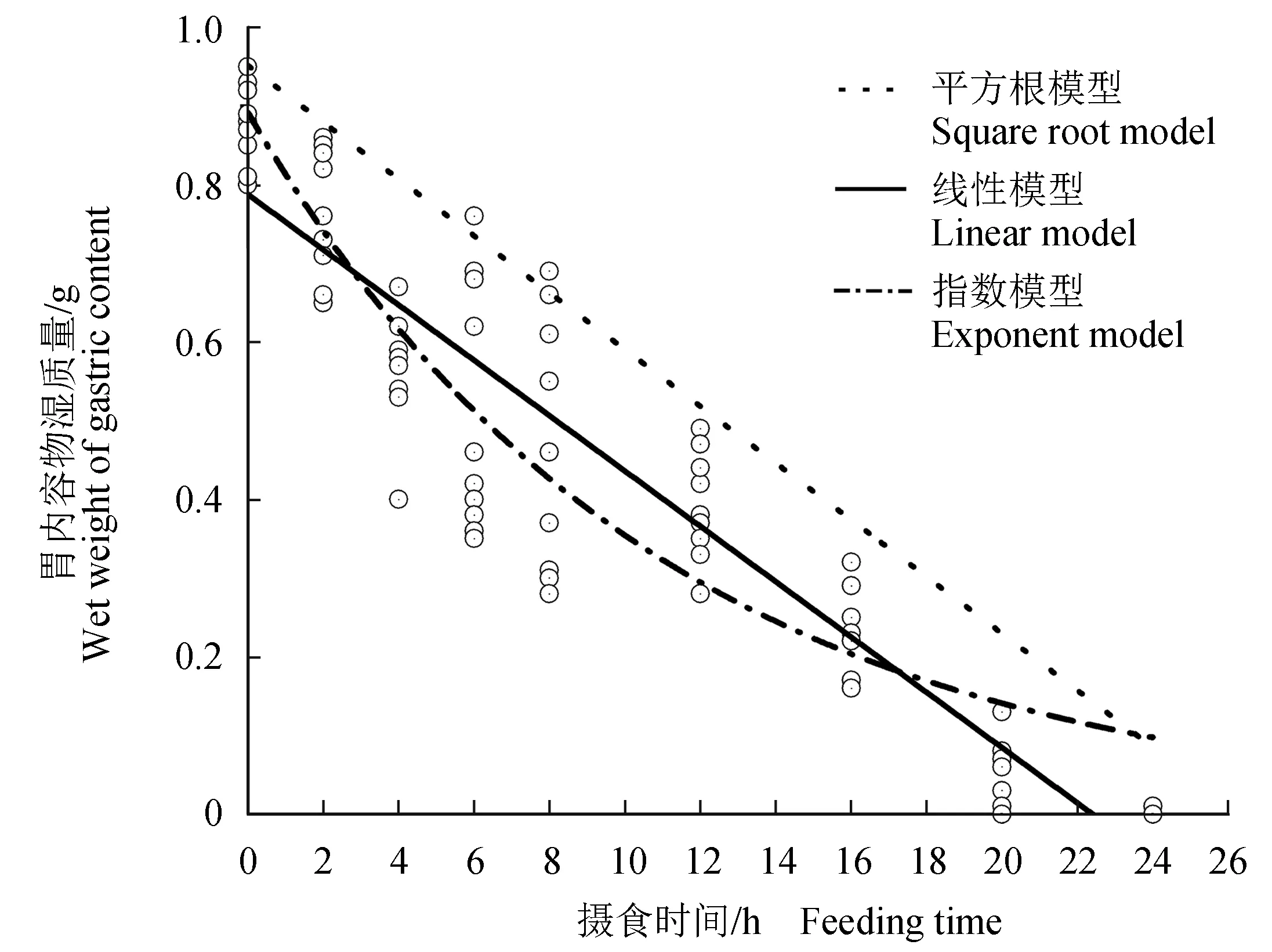

在水溫(15.0±0.3) ℃條件下,厚頜魴幼魚最大攝食量為體質量的(2.28±0.11)%(圖1,表1)。隨著攝食時間延長,胃內容物濕質量及濕質量百分比均呈現出顯著減少的階段性變化特征,且二者的同步性較好;攝食后0~4 h之間,胃內容物濕質量呈顯著性下降趨勢(P<0.05),攝食后第4 h胃內容物濕質量百分比為65.98%,消化處理的食物量已超過攝食總量的1/3。攝食后4~12 h,消化進程趨于減緩,各取樣時間點胃含物濕質量差異不顯著(P>0.05);攝食后約8 h,胃排空率基本可達到50%;攝食后12~20 h,胃內容物濕質量進一步顯著降低(P<0.05),攝食后約24 h,胃內容物徹底排空。

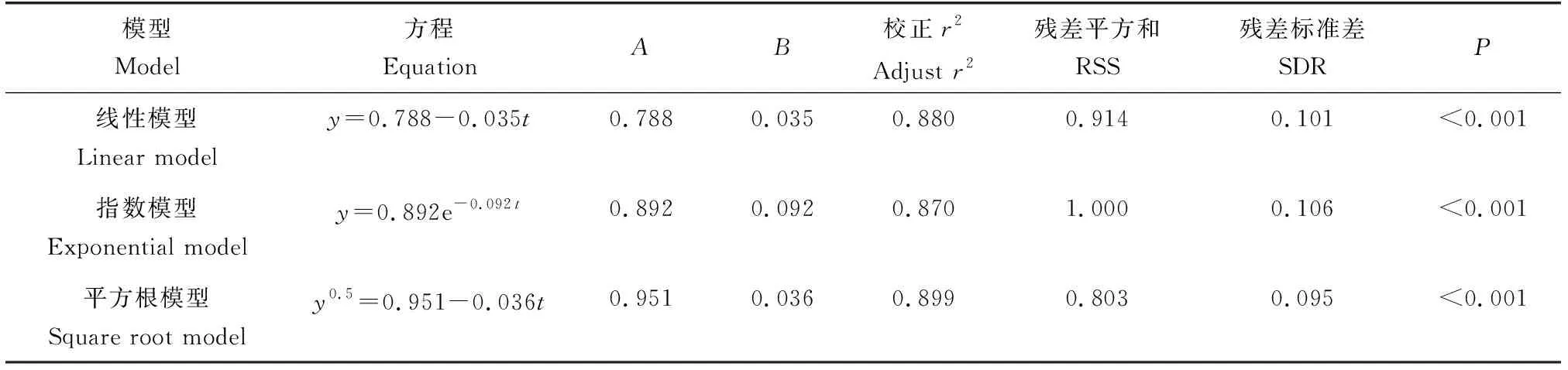

2.2 厚頜魴幼魚胃排空率的最適模型擬合

分別采用線性模型、指數模型以及平方根模型對試驗數據進行擬合。結果顯示,3種數學模型均能較好地擬合厚頜魴幼魚的胃排空過程(表2)。以相關系數r2為評價指標進行分析,平方根模型>線性模型>指數模型。進一步比較各模型的殘差平方和和殘差標準差發現,平方根模型的殘差平方和和殘差標準差均略低于線性模型。綜合r2、殘差平方和以及殘差標準差的評價結果,平方根模型是描述厚頜魴幼魚胃排空規律的最優數學模型,其方程式為y0.5=0.951-0.036t(r2=0.899,P<0.001)。根據平方根模型模擬得到厚頜魴幼魚在(15.0±0.3) ℃條件下胃排空率為0.036 g/h,50%、80%和99%胃排空的理論時間分別為8.10、14.83 h和23.83 h。

圖1 厚頜魴幼魚胃排空變化Fig.1 Change in gastric evacuation of juvenile M. pellegrini

表1 厚頜魴幼魚攝食量及胃內容物濕質量變化情況

表2 厚頜魴幼魚胃內容物濕重量變化規律的3種數學模型比較

3 討 論

3.1 厚頜魴幼魚胃排空特征分析

通過研究魚類的胃排空時間可以估算魚體攝食率、能量代謝和日攝食情況。而胃排空時間受到水溫、魚的種類、魚體大小和飼料組成的影響[25-27]。在本試驗條件下,厚頜魴幼魚胃內容物的質量在0~4 h內顯著下降,而在4~12 h胃排空速度明顯放緩,24 h后胃內容物基本排空。表明食物在魚體胃中消化后內容物迅速進入小腸,隨后排空率顯著下降,屬于固有的、內在的胃排空方式。此種胃排空方式常見于在自然環境中以浮游動植物等微小生物為攝食對象的魚類中[7]。且相關報道表明,厚頜魴在幼魚階段主要以浮游動物為食,其中以橈足類為主[28]。其消化道前端為短的狹窄食道,前腸膨大,伸縮性較強,有粗的膽管與其相通,腸絨毛粗大,形成紋狀皺褶,并可分泌大量黏液,消化能力強[28]。因此,消化道結構特征也使得食物在厚頜魴幼魚體內能夠快速被消化吸收,與本試驗觀察到的胃排空方式相吻合。同樣,在其他一些魚類如玉筋魚(Ammodytespersonatus)[7]、日本下魚(Hyporhamphussajori)[7]中也發現了與厚頜魴類似的胃排空方式。此外,魚類中存在另外2種常見的胃排空方式。黑鯛(Acanthopagrusschlegelii)[1]等肉食性魚類,胃內容物含量隨攝食時間延長呈直線下降趨勢。在大多數具有發達胃結構的肉食性魚類中均呈現出此類的胃排空方式,其在自然條件下的攝食對象也以其他魚類為主。而某些雜食性魚類胃排空時初始階段速度較慢或者延滯,隨后進入快速排空階段,而最后再次進入緩慢排空階段。此種胃排空方式在俄羅斯鱘(Acipensergueldenstaedtii)[24]、南方鲇(Silurusmeridionalis)[23]以及日本黃姑魚(Argyrosomusjaponicus)[9]中有相應發現。因此,魚類的胃腸道結構和進化過程中形成的攝食習性是影響胃排空時間的主要內因。未來有必要研究厚頜魴在不同溫度、不同飼料來源下胃排空的時間,有助于進一步了解其對食物的消化特征。

3.2 厚頜魴幼魚最適胃排空模型分析

建立符合研究魚類胃排空特征的最佳數學模型,有助于進一步了解其食欲恢復程度,在養殖生產中可以為確定飼料投喂量、最佳投喂頻率等提供科學依據。然而由于不同魚類胃排空特征存在較大差異,因此在表達方式和模型選擇上具有較大差異。用來描述胃排空特征的數學模型多達10余個,但以線性模型、指數模型和平方根模型應用最為普遍[1,7-11]。表3總結了常見魚類胃排空的最佳數學模型。其中巖原鯉(Procyprisrabaudi)[29]、玉筋魚[7]以及日本鳀(Engraulisjaponicus)[8]等中小型魚類是以指數模型方式排空胃內容物;部分大型肉食性魚類如許氏平鲉(Sebastesschlegelii)[30]、黑鯛[1]以及眼斑擬石首魚(Sciaenopsocellatus)[31]等通常是以線性模型方式進行胃內容物排空;而平方根模型適用于南方鲇[23]、俄羅斯鱘[24]、鲇魚(Silurusasotus)[32]、施氏鱘(Acipenserschrenckii)[33]以及綠鰭馬面鲀(Thamnaconusseptentrionalis)[34]的胃排空特征。本試驗中,在(15.0±0.3) ℃養殖條件下,以濕質量作為胃內容物的表達方式,厚頜魴幼魚胃排空的最優模型為平方根模型,其數學表達式為y0.5=0.951-0.036t(r2=0.899,P<0.001)。已有研究表明,濕質量百分比和干質量百分比是胃內容物的常見表達方式[21]。但在最優數學模型的擬合上呈現出不同的結果。日本黃姑魚[9]和南方鲇[23]等魚類上的研究發現,胃內容物干質量百分比擬合結果要稍優于濕質量百分比,在鲇魚等[32]魚類上的研究表明,胃內容物濕質量百分比擬合結果要稍優于干質量百分比。但是,無論哪種胃內容物以哪種方式表述得到的最佳擬合數學模型均一致。而與干質量相比,濕質量在一定程度上能夠減少烘干及稱量過程造成的誤差,因此本試驗采用濕質量進行表述。

表3 不同魚類胃排空最適模型

3.3 厚頜魴幼魚胃排空與投喂策略分析

魚類胃排空速度和程度與食欲恢復密切相關,通過分析胃排空進程可以間接為魚類養殖過程中投喂策略的制定提供科學依據[10-11]。一般認為,胃內殘留物為零或胃內容物完全排空時魚類食欲完全恢復,即食欲恢復的極限點[11]。Grove等[35]對虹鱒(Oncorhynchusmykiss)胃內容物排空與食欲關系的研究表明,胃內容物排出超過50%后,其食欲恢復也超過50%。Riche等[36]認為,類似尼羅羅非魚(Oreochromisniloticus)這種胃容量較小的魚類,80%的胃排空時間點可以作為其投喂后食欲基本恢復的時間。在本試驗中,按照最優的平方根模型測算,厚頜魴幼魚在(15.0±0.3) ℃條件下,50%和80%胃排空理論時間分別為飽食投喂后8.1 h和14.83 h。據此測算,在本試驗條件下,厚頜魴幼魚的餌料投喂頻率以2次/d為宜。關于投喂頻率對厚頜魴幼魚生長性能、日糧利用率、消化生理指標以及機體免疫指標的具體影響仍有待進一步研究。

4 結 論

綜上所述,在本試驗條件下[(15.0±0.3) ℃],體質量(38.17±2.45) g厚頜魴幼魚胃內容物濕質量擬合結果以平方根模型最佳,并根據此模型得到其胃排空率為0.036 g/h,而80%理論胃排空時間為14.83 h,并由此推測2次/d是厚頜魴幼魚的最適投喂頻率。因此,本試驗結果能夠為厚頜魴幼魚養殖過程中有效提高攝食量、減少飼料浪費以及促進飼料轉化提供理論依據,具有一定實際意義。