人口老齡化沖擊下的家庭旅游消費:機遇還是挑戰?

——來自CHFS的微觀證據

蔣志平 孫顯超 蒲艷

按照國際通用的劃分指標,當一個國家或地區65歲及以上老年人口數量占總人口比例超過7%時,這個國家或地區就進入了老齡化,比例達到14%即進入深度老齡化。中國自21世紀初邁入老齡化社會后,老齡化程度持續加深。根據中國發展研究基金會的最新預測,到2022年左右,中國65歲以上人口將占總人口的14%,實現老齡化社會向深度老齡化社會的轉變;2035年到2050年是中國人口老齡化的高峰階段,到2050年中國65歲及以上的老年人口將達到3.8億,占總人口比例近30%,60歲及以上的老年人口將接近5億,占總人口比例超1/3(1)王曉慧《〈中國發展報告2020〉:2050年老齡化將達峰值 “銀發經濟”將成帶動中國經濟可持續發展的新增長點》,華夏時報網,2020年6月26日發布,2021年4月12日訪問,https://www.chinatimes.net.cn/article/97970.html。。從投資驅動經濟增長的視角,人口老齡化會嚴重影響勞動力供給數量及結構,加重家庭和政府的養老負擔,對現有社會保障體系形成嚴峻挑戰,對經濟社會的可持續發展產生負向沖擊。但從消費驅動經濟增長的視角,人口老齡化帶來的“銀發經濟”可能會產生新的老齡人口紅利,從消費端拉動經濟增長,促進經濟結構優化升級。

家庭旅游即以家庭為組織單位的集體出行活動。廣義的家庭旅游涉及家庭多數成員,包括父母(岳父母)、夫妻、子女及兄弟姐妹,而狹義的家庭旅游活動僅包括夫妻及子女(特別是未成年子女)在內的旅游活動(2)白凱、符國群《家庭旅游決策研究的中國化理論視角與分析思路》,《旅游學刊》2011年第12期,第50頁。。本文采用廣義的家庭旅游概念。就旅游消費領域來看,世界旅游組織(World Tourism Organization)和歐洲旅行委員會( European Travel Commission)曾于2010年發布《人口變化和旅游》報告,指出人口結構是影響旅游需求和發展的重要外部因素(3)World Tourism Organization, European Travel Commission, Demographic change and tourism (Madrid: World Tourism Organization and European Travel Commission, 2010), 12.。當前,隨著我國退休老年人口的大幅增加,旅游需求端出現了大量具有良好經濟實力和擁有大量閑暇時間的特定消費群。本文期望基于全國性大樣本數據的實證分析,從微觀家庭視角考察:人口老齡化會對我國家庭旅游出行意愿和旅游消費產生何種沖擊和影響?這種沖擊和影響對我國旅游業的持續健康發展是機遇還是挑戰?

在政府決策層面,通過對旅游需求(需求型政策)和供給(供給型政策)的人為干預,政府可以運用政策工具影響和調適旅游產業的發展和進程,對旅游發展產生能動的反作用(4)胡北明、黃俊《中國旅游發展70年的政策演進與展望——基于1949-2018年政策文本的量化分析》,《四川師范大學學報(社會科學版)》2019年第6期,第71頁。。研究人口結構變化趨勢與家庭旅游消費的關系,可以為人口老齡化時代的旅游經濟發展提供直接的旅游需求微觀證據,從而為各級政府的旅游決策提供更多的政策工具選擇;同時,對老齡化社會背景下我國老年消費群體消費潛力及旅游偏好特征的深入挖掘,對促進我國旅游業快速健康發展和提振國內消費經濟也具有現實意義。

一 研究回顧與研究假設

(一)研究回顧

1.人口年齡結構對旅游消費影響的理論研究

按照旅游動機的一般理論,在生命周期的不同階段,受可支配收入、閑暇時間和家庭成員關系等因素影響,人們往往具有不同的家庭旅游動機,從而會做出不同的旅游出行決策。Oppermann基于理論模型的研究發現,旅游研究的生命周期主要涉及個體在一生中的行為變化,這種變化一般與家庭結構的變動有關(5)Martin Oppermann, “Travel life cycle,” Annals of Tourism Research 22, no.3 (March 1995): 535-552.。Lawson從理論角度指出,家庭生命周期、旅游類型的識別和旅游消費有著較高的一致性,年齡和家庭生命周期階段是家庭旅游決策研究中兩個常用的代表性指標(6)Rob Lawson, “Patterns of tourist expenditure and types of vacation across the family life cycle,” Journal of Travel Research 29, no.4 (April 1991) : 12-18.。在年齡結構與旅游消費的具體關系上,Li等研究認為,對于老年人來說,源于年齡原因所造成的退休、身體功能的衰退和流動性問題等都可能造成旅游活動的受限,從而成為老年人旅游活動參與的主要障礙(7)Zhiyong Li, et al, “Does the demographic structure affect outbound tourism demand? A panel smooth transition regression approach,” Journal of Travel Research, no.5 (May 2019): 893-908.。國內學者彭希哲和胡湛從風險角度考察了人口老齡化的沖擊,認為快速老齡化的人口結構具有較高的風險,且在未來相當長一段時間內是不可逆的(8)彭希哲、胡湛《公共政策視角下的中國人口老齡化》,《中國社會科學》2011年第3期,第121-138頁。。梁達認為人口老齡化將進一步改變社會消費結構,形成潛在消費市場,并蘊藏著新的產業機會,有助于促進我國經濟的優化和轉型(9)梁達《人口老齡化將帶來巨大商機》,《金融與經濟》2016年第7期,第27-29頁。。李真等基于補償性消費行為的理論視角,探究了老齡化背景下我國老年家庭消費需求及其結構變動,發現老年家庭的補償性消費需求隨年齡增長而緩慢上升(10)李真、李享、劉貝貝《補償性消費理論視角下老年人旅游行為心理依據研究——以北京城市老年人為例》,《干旱區資源與環境》2018年第4期,第196-202頁。。

現有理論研究一般基于宏觀層面,大多是根據國家或地區人口和消費變化的總體數據進行理論探討和發展趨勢分析。由于缺少微觀樣本數據的支持,這種理論研究往往難以得到一致性結論,會因不同國家和地域而表現出不同的特點,尤其是難以考察不同人口特征人群的旅游決策和旅游消費行為。本文結合微觀家庭調查數據,運用定量的數理模型分析不同人口特征人群的旅游決策行為,重點考察家庭年齡異質性特征對家庭旅游消費決策影響的結構性差異。

2.人口年齡結構對旅游消費影響的實證研究

隨著微觀調查數據的日益豐富,國內外學者基于微觀數據對人口年齡結構與旅游消費影響的實證研究也日益增多。Dardis等的實證研究發現,家庭旅游消費與戶主年齡成反比變化(11)Rachel Dardis, Horacio Soberon-Ferrer, Dilip Patro, “Analysis of leisure expenditures in the United States,” Journal of Leisure Research 26, no.4 (April 1994): 309-321.。Mazilu和Mitroi研究發現,隨著青壯年移民的離開,移出地出現的人口老齡化現象減弱了移出地家庭的旅游出行意愿(12)Mirela Mazilu,Sabina Mitroi, “Demographic,social, economic and geographic features-shaping factors of the tourist market,” Romanian Economic Business Review 5, no.1 (January 2010): 159-166.。Oppermann通過對德國不同年齡段人群旅游目的地偏好差異進行分析,發現年輕人更傾向于出境旅游(13)Martin Oppermann, “Travel life cycle,” Annals of Tourism Research 22, no.3 (March 1995): 535-552.。與以上學者研究結論不同,部分學者認為應以更積極的態度看待老齡化對家庭旅游的沖擊。Bernini和Cracolicic的實證研究發現,老年人群旅游意愿雖然在一定程度上減弱,但旅游消費卻明顯增加(14)Cristina Bernini, Maria Frencesca Cracolici, “Demographic change, tourism expenditure and life cycle behavior,” Tourism Management 47, no.4 (April 2015): 191-205.。國內學者劉力對出游老年群體旅游動機的探索性因子分析顯示,豐富生活和追求健康是老年人最主要的兩個旅游動機(15)劉力《老年人旅游動機與制約因素》,《社會科學家》2016年第3期,第91-95頁。。丁志宏基于地區問卷調查數據分析了我國城市老年人旅游現狀及影響因素,發現老年人的性別、年齡、健康狀況、經濟狀況、時間因素對老年人是否外出旅游具有顯著影響(16)丁志宏《我國城市老年人旅游現狀及影響因素》,《社會科學家》2016年第11期,第102-106頁。。徐曉娜采用VAR模型對國內旅游消費與城鎮人口年齡結構變化之間的關系實證檢驗發現,城鎮人口老齡化的快速發展不僅沒有拉低旅游消費,反而顯著促進了旅游消費增長(17)徐曉娜《城鎮人口年齡結構變化對國內旅游消費的動態沖擊效應》,《西北人口》2017年第3期,第53-58頁。。

現有實證研究主要集中于基于旅游目的地的問卷調查,受樣本數據可靠性和樣本調查對象差異性的影響,采用局部地區調查可能呈現出研究結論不穩健的問題。此外,對人口老齡化沖擊影響的實證研究一般需要較長時間周期的時序數據,受制于當前我國微觀時序數據的缺乏,相關研究進展緩慢且研究結論差異也較大。本文采用中國家庭金融調查中心(CHFS)全國范圍內的大樣本微觀家庭調查數據,有助于得出人口老齡化對我國家庭旅游消費沖擊更為穩健的一般性結論;同時,本文將當前可得的截面數據按照家庭老人比例進行家庭分類,通過考察不同老年人占比的家庭在家庭旅游消費決策行為上的差異,實現了對人口老齡化影響在時間維度上的推演。

(二)研究假設

家庭做出是否外出旅游的決策受到多種因素的影響,其中家庭經濟狀況和家庭成員的閑暇時間是家庭旅游的兩個重要決策變量。家庭中老齡人口越多,由于贍養老人增加的經濟成本可能會帶來家庭整體財務壓力的上升;同時由于老人普遍存在身體機能退化、健康狀況欠佳等情況,雖然老人自身的閑暇時間較多,但照顧老人或者贍養老人需要額外承擔的工作會對其他家庭成員的閑暇時間(18)家庭旅游決策所依賴的閑暇時間往往以家庭成員中閑暇時間最少者為標準。產生擠出效應。經濟壓力的增大和家庭成員閑暇時間減少的預期會降低家庭選擇外出旅游的概率。據此,本文提出假設1。

假設1:人口老齡化程度與家庭旅游出行發生率負相關。

家庭旅游消費額是一個典型的經濟變量,受到家庭成員閑暇時間的約束,閑暇時間越少的家庭會傾向于選擇短途旅游,從而在旅游支出上花費更少。如果家庭中有老人,家庭可供外出旅游的閑暇時間預期減少,家庭選擇短周期旅游的可能性會更大。另一方面,考慮到有老人家庭增加的經濟壓力,家庭在旅游消費時受到的約束也會更強。據此,本文提出假設2。

假設2:人口老齡化程度與家庭旅游消費額負相關。

隨著家庭年齡結構的變化,如果整個家庭進入老齡化(戶主為老年人或者老年人比例大于60%),那么經濟狀況和閑暇時間這兩個家庭旅游決策變量就會發生明顯變化。受益于我國經濟的快速發展和社會保障體系的逐步健全,退休后老年人的收入水平也逐年提高,同時老年人也無需再承擔養育兒女等社會家庭義務,因此,老年家庭中的旅游決策者(往往是家庭戶主)在經濟方面的自主性得以顯著增強,相比于非老年家庭,老年家庭成員可供自由支配的閑暇時間也大幅度增加。除此之外,基于補償性消費理論視角的研究發現,旅游作為新的時尚消費行為,在生活水平較高且時間充裕的條件下,年輕時未能實現的愿望和要求往往會成為老年人的補償性消費追求(19)李真、李享、劉貝貝《補償性消費理論視角下老年人旅游行為心理依據研究——以北京城市老年人為例》,《干旱區資源與環境》2018年第4期,第196-202頁;魏瑾瑞、張睿凌《老齡化、老年家庭消費與補償消費行為》,《統計研究》2019年第10期,第87-99頁。。據此,本文提出假設3。

假設3:人口老齡化對家庭旅游決策的影響隨家庭年齡結構而變化,老年家庭和非老年家庭之間有顯著的差異。

二 研究設計

(一)數據來源

本研究基于大樣本的微觀家庭調查數據,數據主要來源于中國家庭金融調查(China Household Finance Survey,CHFS)。中國家庭金融調查是西南財經大學中國家庭金融調查與研究中心在全國范圍內開展的抽樣調查項目(20)中國家庭金融調查與研究中心自2011年起每兩年對全國家庭進行抽樣調查,目前已經在2011年、2013年、2015年和2017年成功實施四次調查,2017年第四輪調查共采集有效樣本40011戶。,旨在收集有關家庭金融微觀層次的相關信息。本研究采用最新的2017年第四輪調查數據。為滿足研究的特定需求,本文對樣本數據做進一步清理。首先,去除了樣本數據中的無效信息樣本(如家庭收入為負數的樣本),同時為避免極端值對研究結果穩健性的影響,將主要變量超過三倍標準差的數據視為極端值樣本,去除了這些極端值樣本數據。其次,對相關變量中的缺失值進行了賦值處理,連續變量采用均值填充法,離散變量采用中位數填充法,對問卷調查中涉及的一些范圍內數據也進行了中間值賦值處理(21)如在2017中國家庭金融調查問卷中,題目[G1018it]:旅游支出在下列哪個范圍內?其選項均為范圍內數據:1.2千以下,2.2-5千,等等。。最后,通過對原始數據進行變換而產生一些新的中間變量,如根據戶主年齡是否大于60歲生成“是否老年家庭”的二值變量,用家庭老年人數除以家庭總人口數得到家庭老年人口比例變量。此外,研究中需要同時用到家庭特征數據和個人特征數據,在對戶主個人變量進行提取的基礎上,需要進一步將家庭數據和戶主個人數據進行匹配和合并。最終經過清理之后的數據由24個變量構成,共包含40011個樣本家庭。

(二)變量說明

1.被解釋變量

Bernini和Cracolicic指出旅游決策有兩個階段:“是否出游”和“旅游消費金額是多少”(22)Cristina Bernini, Maria Frencesca Cracolici, “Demographic change, tourism expenditure and life cycle behavior,” Tourism Management 47,no.4 (April 2015) : 191-205.,與此對應,本文被解釋變量設定為兩個。(1)旅游發生率(IsTour),如果樣本家庭過去一年有過旅游出行記錄,其值取1,否則取值為0。(2)旅游消費額(Tourism),取值為樣本家庭在過去一年的實際旅游消費支出金額,相對應問卷問題為“[G1018]去年,您家旅游總支出是多少元(單位:元)”。

2.核心解釋變量

在宏觀層面,人口老齡化程度一般用社會中老年人口數量占整個社會總人口的比重表示,按照類似的方法,本文構建了人口老齡化在家庭層面的微觀指標。家庭老人數量的統計是以常住在一起的老年人口數為標準,我們采用家庭中年齡超過60歲以上的老人數量與家庭總人口數的比值計算家庭老齡化程度(OldRatio)。在穩健性檢驗中,本文還直接采用家庭老年人口數量作為家庭老齡化程度變量的取值。

3.調節變量

本文以家庭戶主的年齡(H_Age)作為調節變量,重點考察隨著家庭戶主年齡的變化,家庭老齡化程度對家庭旅游決策的影響程度是否存在差異。

4.控制變量

借鑒已有關于家庭旅游消費決策影響因素研究的文獻,本文還引入了如下一些控制變量。

(1)家庭收入與資產狀況。包含家庭收入(TotalIncome)和家庭凈資產(NetAssets)。家庭收入是家庭所有成員過去一年中工資性收入、經營性收入、財產性收入和轉移性收入的總和。家庭凈資產則是家庭總資產扣除家庭總負債之后的余額,代表真正屬于家庭成員的資產。

(2)家庭及戶主人口統計特征。包含家庭中未滿16歲的未成年人數量(ChildNum)、戶主是否男性(Male)和戶主是否已婚(Marriage)。家庭中小孩數量可能會影響家庭自由支配收入和家庭閑暇時間,從而對家庭的旅游消費決策產生重要影響;如果家庭戶主為男性,則變量Male取值為1,否則為0;變量Marriage在戶主婚姻狀態為已婚時取值為1,其他情況均取值為0。

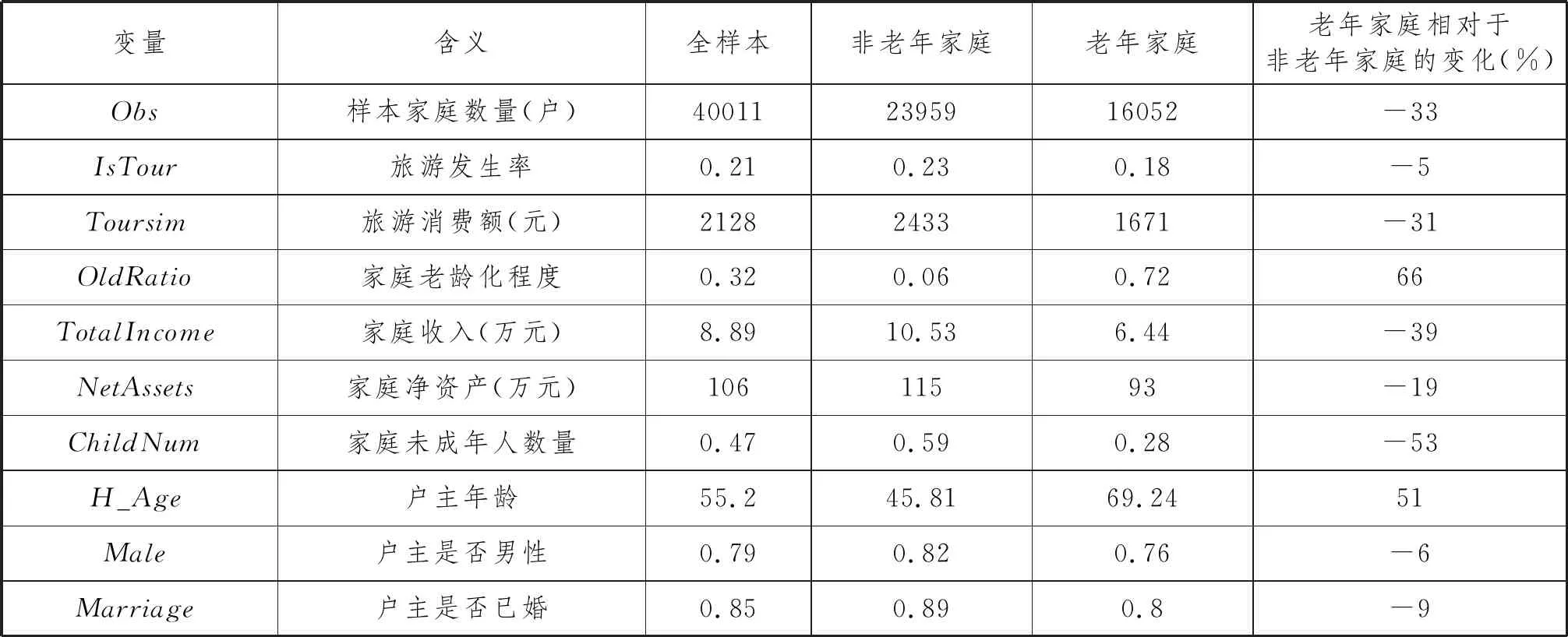

按照戶主是否為老人,本文將所有的樣本家庭劃分為老年家庭(23)如果一個家庭的戶主年齡大于60歲,我們將該家庭視為老年家庭。和非老年家庭兩種類型(另外的劃分標準本文在穩健性檢驗部分給出)。表1為兩種類型家庭的分類統計描述。從表1可以看出,在40011戶樣本家庭中,老年家庭為16052戶,占比約為40%;非老年家庭為23959戶,占比約為60%。從我國家庭的旅游決策數據來看,全樣本的家庭旅游發生率只有21%,總體上處于較低的水平;老年家庭的旅游發生率比非老年家庭低5%。從家庭旅游消費額來看,老年家庭低于非老年家庭,樣本家庭平均旅游消費額為2128元,其中老年家庭平均旅游消費額為1671元,比非老年家庭低31%。在家庭收入方面,老年家庭顯著低于非老年家庭,老年家庭年收入均值為6.44萬元,比非老年家庭低39%。從家庭凈資產角度來看,老年家庭也比非老年家庭低19%。

表1 主要變量均值的家庭分類統計

從表1家庭分類統計數據來看,在家庭凈資產、家庭收入、旅游發生率等方面老年家庭與非老年家庭有著明顯差異,有必要對兩者在旅游消費上的差異性做進一步分析。對旅游消費額的家庭分類統計(24)限于篇幅,這里未給出旅游消費額的家庭分類統計表,感興趣的讀者可聯系作者獲取。發現,樣本數據中79%的家庭在過去一年中沒有旅游記錄,即這類家庭過去一年的旅游消費數據為0,所以這里專門考察產生旅游消費數據的家庭,這類家庭共有8363戶。在所有產生旅游消費數據的家庭中,老年家庭為2825戶,占比為34%,非老年家庭占比為66%,表明老年家庭旅游出行頻率明顯低于非老年家庭。在過去一年產生過旅游消費數據的樣本家庭中,老年家庭平均旅游消費金額為9726元,非老年家庭為10670元,二者之間差異在8%左右,要比二者在收入方面的差異小很多(25)在旅游消費方面,非老年家庭高于老年家庭的比例為(10670-9726)/10670=8.84%,在家庭收入方面,非老年家庭高于老年家庭的比例為(10.53-6.44)/10.53=38.84%。。

(三)研究模型設定

家庭旅游決策考察的第一個指標為:家庭是否外出旅游?這是一個二值離散變量。本文采用Probit離散選擇模型來考察家庭旅游發生率,模型具體形式如下:

Xi=k0+k1OldRatioi+k2H_Agei+k3OldRatioi*H_Agei+Controli+ei

(1)

其中,IsTouri表示家庭i選擇旅游出行的概率,解釋變量為家庭老齡化程度(OldRatio),調節變量為戶主年齡(H_Age),控制變量主要包含家庭收入(TotalIncome)、家庭凈資產(NetAssets)、家庭未成年人數量(ChildNum)、戶主是否男性(Male)和戶主是否已婚(Marriage)。

家庭旅游決策考察的第二個指標為家庭旅游消費額,該變量是一個連續變量。為考慮家庭旅游消費支出的影響因素,本文建立多元線性回歸模型來考察家庭旅游消費支出,模型如下:

Tourismi=β0+β1OldRatioi+β2H_Agei+β3OldRatioi*H_Agei+Controli+εi

(2)

其中,Tourismi代表家庭i的旅游消費額,其他變量的含義和模型(1)相同。在模型(1)和模型(2)中,我們都引入了家庭老齡化程度和戶主年齡的交叉項(OldRatioi*H_Agei),以考察戶主年齡結構的調節作用是否成立。

為盡可能消除模型回歸的異方差影響,本文對旅游消費支出(Tourism)、家庭收入(TotalIncome)和家庭凈資產(NetAssets)均進行了對數化處理。同時,本文所有模型的回歸結果報告的是基于穩健標準誤計算的統計量。此外,本文對模型進行了多重共線性檢驗,發現平均的方差膨脹因子VIF為1.32,而且各個變量之間的相關系數絕對值均在0.3以下,可以排除模型存在多重共線性的問題。一般來講,家庭老齡化程度可以視為較為獨立的外生變量,家庭人口的老齡化可能影響家庭旅游消費,但二者間的反向影響關系卻難以成立,因此模型基本不存在反向因果關系導致的內生性問題。

三 研究結果與分析

(一)人口老齡化程度對家庭旅游發生率的影響

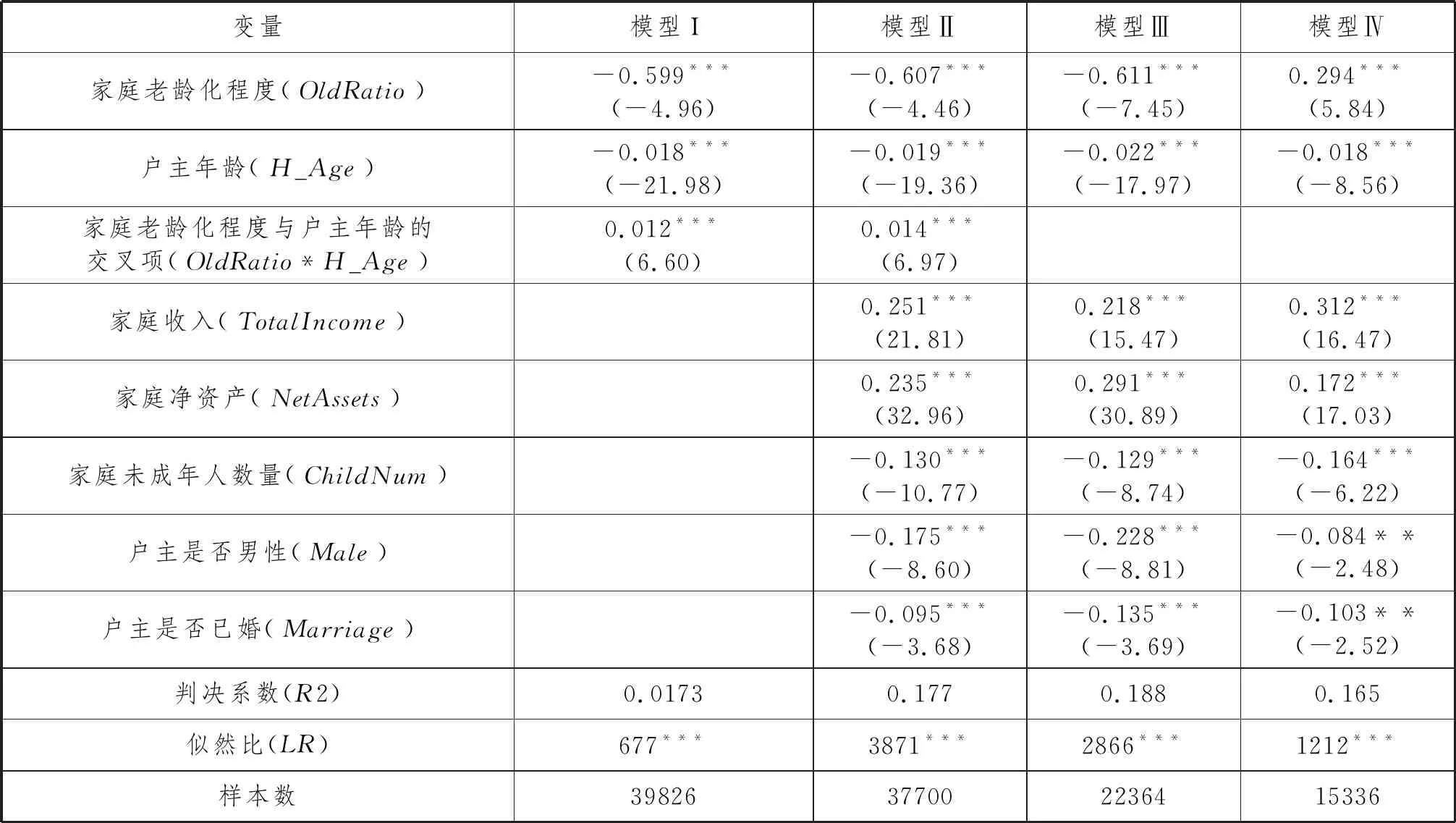

表2給出了基于Probit模型的旅游發生率估計結果。模型Ⅰ和模型Ⅱ中的樣本為考慮了家庭老齡化程度和戶主年齡交叉項的所有家庭,其中模型Ⅰ不包含任何控制變量,模型Ⅱ包含了所有控制變量。這里,家庭老齡化程度(OldRatio)是我們關注的核心解釋變量,戶主年齡(H_Age)是調節變量,其他變量為控制變量。模型Ⅰ和模型Ⅱ的估計結果顯示,家庭老齡化程度和戶主年齡都對我國家庭旅游消費決策有著顯著影響(均在1%的水平上顯著)。家庭老齡化程度(OldRatio)的系數為負,表明家庭旅游出行的可能性與家庭老齡化程度呈反比例變化,老年人口占比越大,家庭做出旅游出行決策的可能性越小,從而驗證了假設1。同時,戶主年齡(H_Age)的回歸系數為負,表明戶主年齡越大,家庭旅游出行的可能性也會降低,這符合人們的一般預期。在模型Ⅰ和模型Ⅱ中,我們需要重點關注家庭老齡化程度和戶主年齡的交叉項OldRatio*H_Age,結果顯示交叉項系數為負且在1%的水平上高度顯著,這表明戶主年齡(H_Age)的確發揮了一定的調節作用,家庭戶主年齡的增加一定程度上弱化了人口老齡化程度對家庭旅游出行可能性的負面影響。也就是說,雖然家庭老齡化程度越高,家庭選擇旅游出行的可能性越低,但隨著戶主年齡的增加,家庭老年人口比重的增加對家庭旅游出行可能性的抑制效應則趨于逐步弱化,甚至可能產生正面影響,表明戶主年齡會改變人口老齡化程度對家庭旅游出行概率的影響。

為進一步明確老年家庭和非老年家庭在旅游決策行為方面的差異,本文給出了兩類家庭的Probit模型估計結果(表2模型Ⅲ和模型Ⅳ)。模型Ⅲ和模型Ⅳ的樣本按不同戶主年齡進行家庭分類,模型Ⅲ代表戶主年齡小于60歲的非老年家庭,模型Ⅳ代表戶主年齡在60歲以上的老年家庭(26)模型I-Ⅳ的含義在本文的表3-5中是相同的,后文不再做解釋。。模型Ⅲ中,家庭老齡化程度(OldRatio)的系數符號為負,與全樣本估計結果一致;但模型Ⅳ中家庭老齡化程度變量(OldRatio)的系數為正,且在1%的水平上顯著,表明人口老齡化程度對家庭旅游出行決策的影響在兩類家庭中出現了明顯的差異,從而驗證了假設3。即對于戶主大于60歲的老年家庭,家庭中老年人占比越多,家庭參與旅游出行的可能性反而越大。這一結果進一步對模型Ⅱ的估計結果做出了解釋,表明戶主年齡增加到一定程度時,家庭老齡化程度反而會成為推動家庭旅游出行的一個積極因素。

表2 基于Probit模型的家庭旅游發生率估計結果

從模型Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ均可以看出,其它控制變量對旅游出行概率的影響符合一般預期。從經濟狀況角度來看,家庭收入(TotalIncome)和家庭凈資產(NetAssets)的系數為正且具有高度統計顯著性,表明家庭收入越高,家庭凈資產越多,家庭做出旅游出行決策的可能性也就越大。其他變量系數均為負數,表明它們的增加會降低家庭旅游出行的可能性,即小孩數量較多、戶主為男性的已婚家庭,其旅游出行的可能性更低。

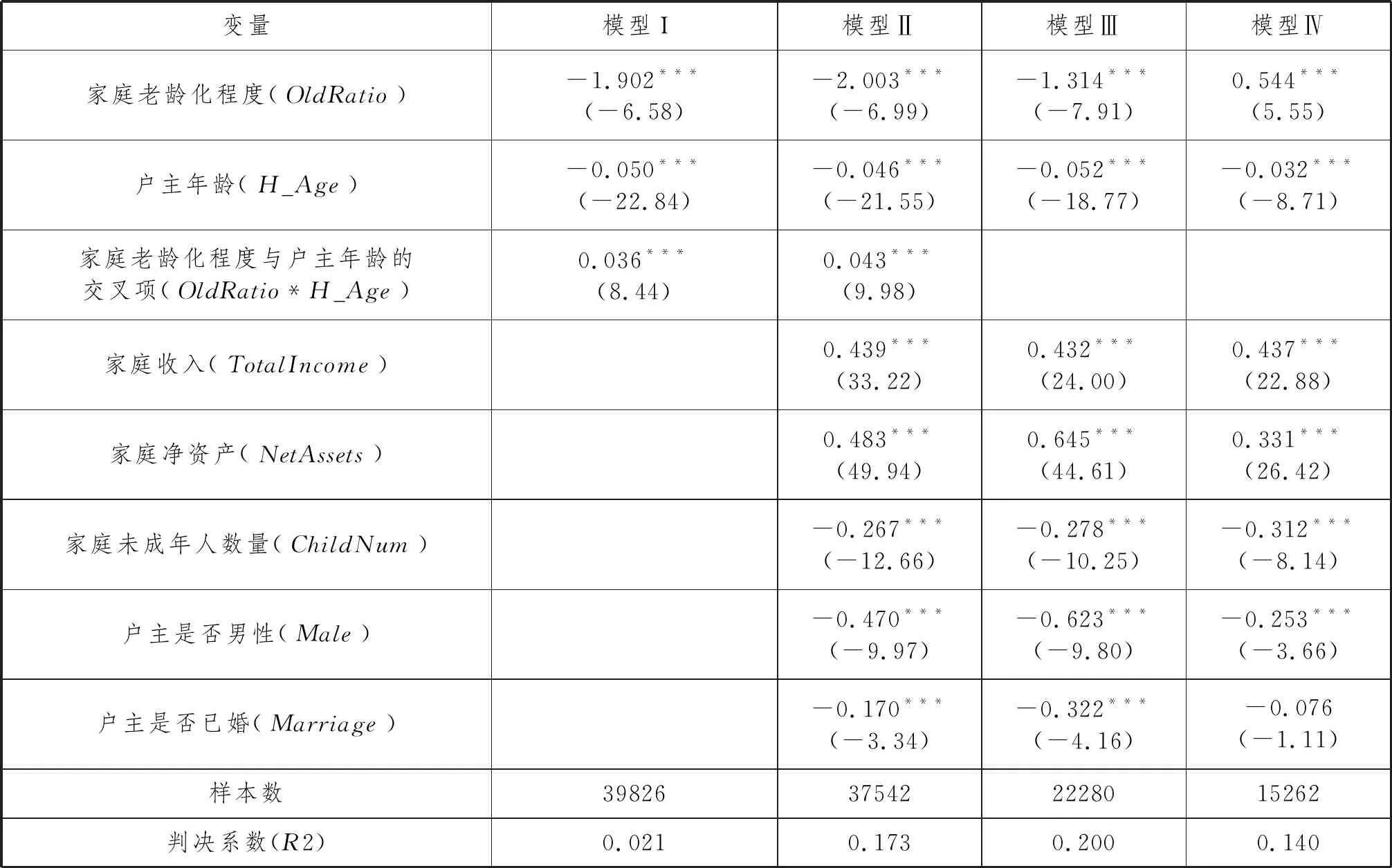

(二)人口老齡化程度對家庭旅游消費額的影響

表3給出了人口老齡化程度對家庭旅游消費影響的估計結果。模型I和模型Ⅱ顯示,家庭老齡化程度對家庭旅游消費額產生負向影響,且均在1%的水平上顯著,本文假設2得以成立。家庭老人占比越大,一般意味著家庭的經濟壓力越大,家庭成員可供自由支配的閑暇時間越少,這些都會對旅游消費產生抑制作用。但是,家庭老齡化程度(OldRatio)和戶主年齡(H_Age)的交互項系數為正且顯著,表明戶主年齡起到一定調節作用。戶主年齡越大的家庭,人口老齡化程度對家庭旅游消費的抑制作用就越弱,這一結論在表3模型Ⅲ和模型Ⅳ中得到了進一步證實。模型Ⅲ表明非老年家庭中老齡化程度會抑制家庭旅游消費,但模型Ⅳ則表明老年家庭中老齡化程度的增加反而會促進家庭旅游消費的進一步增加。模型Ⅲ和模型Ⅳ表明家庭老齡化程度對兩類家庭旅游消費額的影響程度存在較為顯著的差異,本文假設3得以成立。平均而言,在控制住其他影響因素后,非老年家庭的老齡化程度每提高10%,非老年家庭在旅游上的消費金額下降13.14%;老年家庭的老齡化程度每提高10%,老年家庭在旅游上的消費金額增加5.44%。考慮到旅游消費本身作為一種彈性較大的服務類商品,這種差異的經濟意義也是較為顯著的。

表3的其他估計結果和表2總體上一致,控制變量對旅游消費額的影響也與主流文獻的研究結論基本一致。從家庭經濟狀況來看,家庭經濟狀況越好,家庭的旅游消費支出越多。以表3模型Ⅱ的估計結果為例,家庭收入每提高10%,將可能帶來約4.4%的家庭旅游消費額增長;家庭凈資產10%的變化將導致旅游消費額約4.8%的相應變化;家庭中小孩數量每增加一個,家庭用于旅游方面的消費支出將下降26.7%。此外,一些家庭特征和戶主個人特征變量也會影響家庭的旅游消費。一般認為,相對于男性,女性更為感性,對生活質量和美好生活品質的要求更高,她們更愿意去追求旅游這種非物質層面的消費產品,所以戶主為女性的家庭在家庭旅游消費方面的支出更多。Bernini和Cracolicic的研究也曾經指出,在旅游參與中,性別是一個重要因素,男性較女性的旅游出行可能性更小。而未婚的單身族有著相對更多的可供自由支配的收入和閑暇時間,他們會更偏好旅游消費(27)Cristina Bernini, Maria Frencesca Cracolici, “Demographic change, tourism expenditure and life cycle behavior,” Tourism Management 47, no.4 (April 2015) : 191-205.。

表3 基于多元回歸模型的家庭旅游消費估計結果

(三)穩健性檢驗

本文主要從以下四個方面對實證結果進行了穩健性檢驗。

1.老年人劃分標準。年齡作為個體的基本信息與重要符號,現實中多以年齡來識別是否為老年人。然而,目前世界各地對老年人并沒有統一的年齡界定。發達國家一般采用65歲的年齡劃分以界定是否為老年人,而發展中國家一般接受60歲的年齡劃分以界定是否為老年人。在穩健性檢驗中,本文增加了55歲和65歲這兩種老年人劃分標準,結果發現各解釋變量的系數發生了細微變化,系數的符號和顯著性均沒有改變。

2.家庭老齡化程度。除了采用家庭老年人數量在家庭總人口中的占比作為家庭老齡化程度(OldRatio)的取值以外,本文還直接采用家庭老年人數量作為模型中家庭老齡化程度的取值;此外,對老年家庭的認定標準,除采用戶主年齡大于60歲的標準外,穩健性檢驗中還采用家庭老年人口占比超過60%作為老年家庭的另一個認定標準。實證得到的回歸結果均與表2和表3類似,家庭老齡化程度(OldRatio)符號依然為負,家庭老齡化程度與戶主年齡的交叉項(OldRatio*H_Age)符號為正,二者均在1%的水平上顯著。

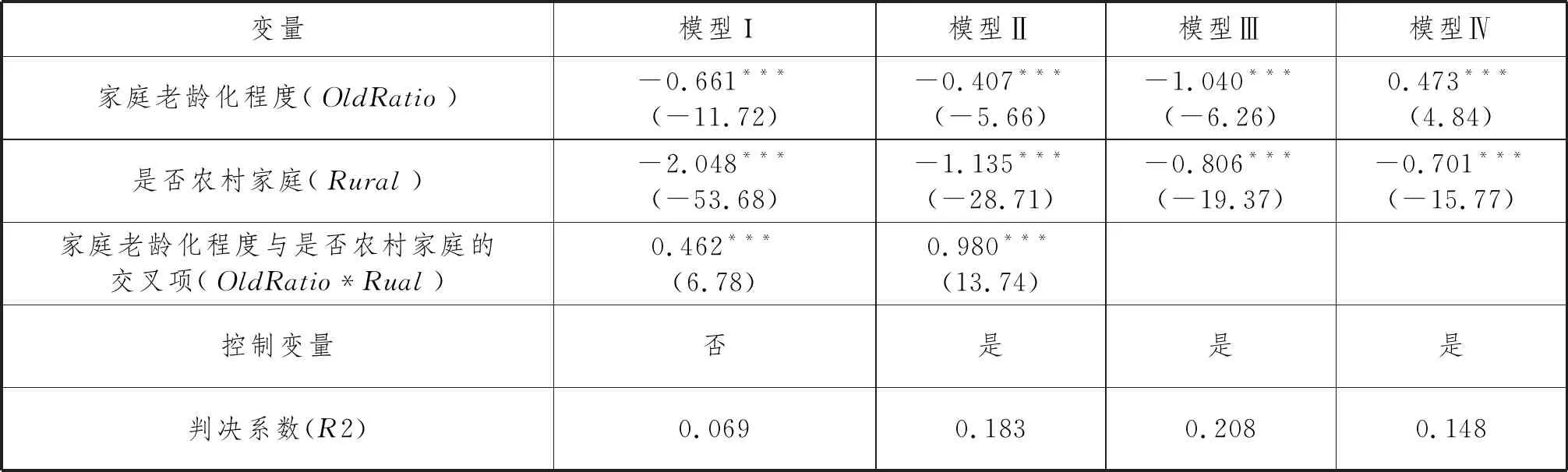

3.家庭旅游的城鄉差異。考慮老齡化對家庭旅游可能存在的城鄉差異,本文引入是否農村家庭(Rural)這一控制變量,當樣本家庭位于農村地區時變量取值為1,位于城鎮地區時取值為0。表4給出了加入控制變量是否農村家庭(Rural)之后的回歸結果,為節省篇幅,這里省略了其他控制變量的估計結果(28)感興趣的讀者可聯系作者獲取詳細結果。。與表3結果對照發現,在控制了可能存在的城鄉差異因素后,家庭老齡化程度(OldRatio)的系數大小發生了一些變化,但變量符號和顯著性都沒有改變。

表4 考慮城鄉差異的穩健性估計結果

4.實證模型。旅游消費常常被視為一種對金錢和時間要求較高的非必需商品,從本文微觀家庭數據來看,全樣本40011戶家庭中,旅游消費額為零的家庭共有31648戶,占比為79%,這意味著過去一年中僅有21%的家庭有過旅游出行記錄。因此,因變量(家庭旅游消費額)的觀測值受到限制,得到的觀測值并不完全反映因變量的實際狀態。于是,本文接下來引入受限因變量Tobit模型,對實證結果進行穩健性分析。模型定義如下:

(3)

Tourism=max(0,β0+β1OldRatioi+β2H_Agei+β3OldRatioi*H_Agei+Controli+ui)

(4)

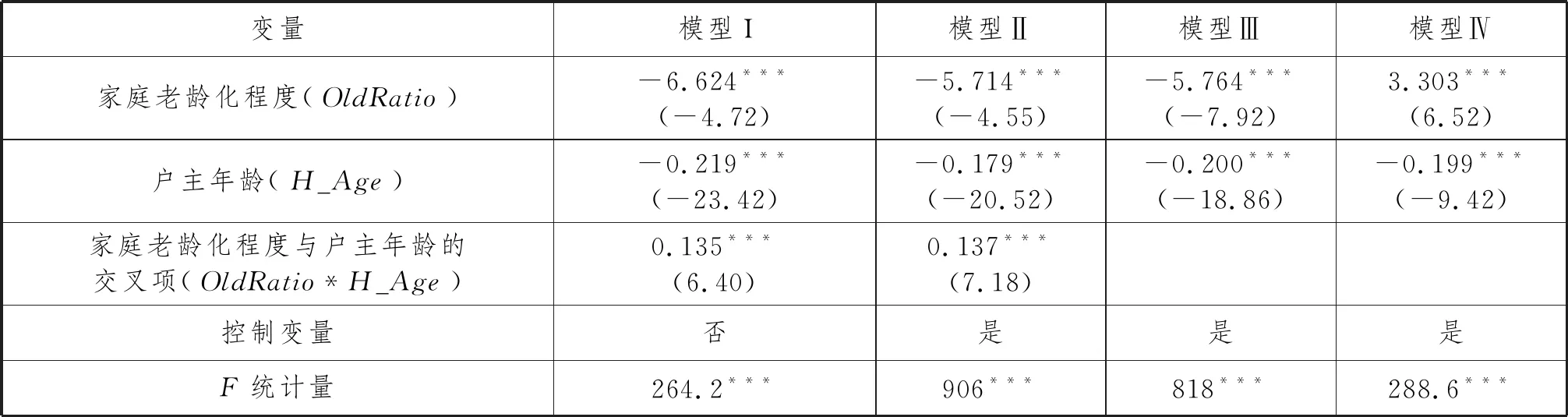

Tobit模型一般通過最大似然法估計,表5給出了Tobit模型的估計結果,各個模型的F統計量均顯著。家庭老齡化程度(OldRatio)、戶主年齡(H_Age)及其二者的交叉項的估計結果與前文基本一致。特別是,家庭老齡化程度與戶主年齡的交叉項(OldRatio*H_Age)的系數依然為正且顯著,模型Ⅳ中的家庭老齡化程度(OldRatio)系數也依然為正,且在1%水平上高度顯著。

表5 穩健性檢驗:Tobit模型估計

四 結論與啟示

得益于CHFS翔實的大樣本微觀家庭調查數據,本文基于細分的家庭旅游市場,研究了人口老齡化與家庭旅游決策行為之間的關系。主要研究結論如下。

第一,人口老齡化總體上會對家庭旅游出行意愿和旅游消費產生抑制作用。家庭老齡化程度較高的家庭,其旅游意愿和旅游消費會更低,人口老齡化對我國旅游業的持續發展構成了一定程度的挑戰。

第二,非老年家庭中如果老年人口占比越大,家庭旅游出行意愿和旅游消費越低。在這一類家庭中,作為家庭旅游決策者的戶主主要是中青年人,老人數量的增加,贍養老人會增加家庭的經濟壓力,同時照顧老人也會導致整個家庭成員的閑暇時間減少。

第三,對于戶主年齡較大的老年家庭,家庭老齡化程度則是促進家庭旅游意愿和旅游消費增長的一個積極因素。由于兩大家庭旅游限制因素(自由支配收入和閑暇時間)得到很大程度緩解,老年家庭反而會成為促進旅游消費增長的重要力量,因此,人口老齡化對我國旅游業尤其是老年旅游業帶來了新的發展機遇。

對比人口老齡化和家庭旅游消費關系的現有研究結論,本文一方面驗證了在國家整體層面人口老齡化對我國居民家庭旅游消費存在的負向沖擊,另一方面,基于微觀數據的異質性特征,發現了老年家庭和非老年家庭在家庭旅游決策與消費方面的顯著差異,從而為人口老齡化對家庭旅游消費可能存在的促進作用提供了直接的微觀經驗證據。

研究進一步得到如下三點政策啟示。

其一,在制度設計層面,政府應進一步完善對年輕家庭贍養老人的直接經濟補貼或財稅支持政策,減輕年輕一代在贍養老人方面的經濟負擔和心理壓力,從而釋放廣大年輕家庭的消費潛力。本研究認為,家中老人比重增加會降低年輕家庭旅游消費參與的可能性。現實中更為普遍的情況是,中青年人擔負著養育子女、贍養老人的責任,為此承擔的經濟成本增加,心理負擔加重,閑暇時間相應減少,這些因素都產生了家庭旅游的抑制效果。但令人欣慰的是,政府已逐步認識到年輕家庭在贍養老人方面對國家社會的貢獻和承擔的壓力問題,在2019年開始實施的《個人所得稅專項附加扣除暫行辦法》中,正式將贍養老人的部分費用納入了個人所得稅專項抵扣范圍,從而部分實現了對年輕家庭贍養老人的經濟壓力分擔。鑒于我國特有的民族文化及國情特征,老年人居家養老無論是當下還是未來都可能是我國老齡社會下的主流養老模式。政府應進一步完善老年人社會保險等保障措施,構建以居家養老為主的多種養老托老模式,緩解中青年人在贍養和照顧老人經濟方面的后顧之憂,并進一步探究為年輕家庭釋放贍養老人的精神壓力提供更多的政策選擇工具。

其二,在產業政策上,政府應加大積極老齡化戰略的政策支持力度,大力發展休閑旅游等老年消費產業,深度挖掘老齡人口紅利。以老年旅游產業為代表的“銀發產業”,不僅有助于解決現實的民生問題,還有可能成為當下經濟調結構、促增長的新亮點,并蘊藏著新的產業投資和發展機會,有助于加速我國經濟質量優化和經濟結構轉型升級的步伐。因此,政府應加大對“銀發經濟”的培育和扶持力度,大力扶植尚在起步階段的老年服務產業,積極引導各類市場主體開拓發展以旅游為代表的老年消費市場,制定引導老年服務產業發展的投資、信貸和稅收政策,采取稅收優惠、信貸支持和費用減免等特殊產業政策積極支持老年服務產業的發展壯大。

其三,旅游企業應主動面向市場,在提供適合老年人的旅游產品和服務方面發揮更大作用。在以投資驅動實現經濟增長的時代,老齡化帶來的勞動人口減少是經濟持續健康發展的風險因素,但不應過度強調老齡化社會的風險。本研究表明,隨著家庭老齡化程度的加深,老年家庭在旅游參與意愿和旅游消費方面不但沒有降低,反而出現了顯著增加。因此,在當前我國即將邁入深度老齡化社會的現實背景下,以旅游企業為代表的各類市場服務主體應看到老年旅游消費市場的發展規模和巨大的增長潛力,以更加積極主動的姿態去看待和開拓老年旅游消費市場。一方面,企業要進一步加強對老年旅游消費市場的跟蹤研究,針對不同年齡結構劃分出不同的目標人群,研究老年人旅游消費習慣、消費行為和消費心理,進一步細分老年旅游市場,滿足老年人舒適性、實惠性和便捷性的消費要求。另一方面,企業需要開發出經濟適用、門類齊全和更具個性化的老年旅游服務產品,在服務產品的設計理念上應更符合老年人的生理和心理需求,對老年旅游服務人員實行針對性的專業培訓,從而更好地滿足老年人的旅游消費需求。