基于學習者畫像的教師混合學習模式設計與實踐

王亞軍 胡東

2018年1月,《中共中央 國務院關于全面深化新時代教師隊伍建設改革的意見》從國家發展的戰略高度強調“興國必先強師”,教師是“國家富強、民族振興、人民幸福的重要基石”,教師隊伍建設必須作為“一項重大政治任務和根本性民生工程切實抓緊抓好”。隨后,教育部就教師隊伍建設出臺了系列改革文件,推動了系列教師學習項目,努力形成“學習強師”的可持續發展局面。教師學習——在實踐領域被慣稱為“教師培訓”或“教師研修”,被提到前所未有的高度,受到前所未有的重視,教師培訓在政策、制度、經費的強勢保障下,在全國轟轟烈烈、如火如荼地開展著。然而,“低效論”、“無用論”、“遠離教師”、“脫離實踐”、“高耗低效”等質疑卻一直不絕于耳,在一定程度上成為不爭的事實,影響著教師學習的質量。如何透過教師學習問題的表象,去理解和思考問題的本質,并尋找科學可行的變革之路,成為當務之急。主題式、參與式、沉浸式、遠程、集中、遠程與集中結合的混合式等學習模式,成為教師學習研究者和實踐者探尋改革出路的問路石。其中,混合式學習因其蘊含的技術元素和學習元素符合當下對教師學習的本體認識,并能依托技術讓認識從理想變為現實,從而成為對教師學習反思后的理性選擇,被賦予引領教師學習變革的使命。基于此,本研究引入學習研究領域的新成果,建構基于學習者畫像的教師混合學習模式,并在教育部“國培計劃”示范性項目——教師培訓首席專家高級研修項目中展開了實踐探索,以期為教師學習模式創新和實踐改革提供借鑒和指導。

一 基于學習者畫像的教師混合學習模式內涵探析

(一)學習者畫像

“學習者畫像”(learner persona)是商業領域中“用戶畫像”(persona)概念在教育領域的遷移應用。“用戶畫像”這一概念最早由交互設計之父阿蘭·庫珀提出,也被稱為“用戶角色”,常用作勾畫目標用戶、進行產品定位、聯系用戶訴求與設計方向的有效工具(1)Alan Cooper, “The origin of personas,” Innovation 23, no.1 (Spring 2004): 27-28.。具體而言,“用戶畫像”就是在大數據時代,依據數據分析目的,借用數據分析挖掘技術,將零散、碎片的數據進行有目的的重新組合,并標上具有高度精煉性的特征標識,用以揭示用戶的某些特征(如需求、偏好等),簡潔立體地展示用戶某些面貌。在商業領域,用戶畫像可用于追蹤消費者的購物足跡,實現消費者購物風格刻畫,預測消費者購物行為傾向并進行個性化推薦(2)Mikio Aoyama, “Persona-and-scenario based requirements engineering for software embedded in digital consumer products,” in 13th IEEE International Conference on Requirements Engineering (RE’05) (Paris: IEEE, 2005), 85-94.;可以通過用戶與某些產品使用的交互情境,分析評估用戶需求,以用戶為中心進行產品改進;還可以根據用戶在社交媒體上的相關數據,建立識別真實可信群體角色特征體系,為在線銷售公司篩選客戶,等等。用戶畫像在商業領域的應用越來越多元,技術也日趨成熟。在教育領域,教學變革中倡導的以學習者為中心,提供適性、精準的學習服務等理念與商業領域的用戶至上理念不謀而合,同時,隨著信息技術、互聯網、物聯網等技術在教育領域的運用與融合,教育大數據的收集和挖掘成為可能。在這種背景下,教育領域通過吸收“用戶畫像”的經驗逐漸建構起“學習者畫像”的概念和方法。

2014年,美國教育部教育技術辦公室發布《通過教育數據挖掘與學習分析改進教與學》的研究報告,將用戶畫像作為描述學習者學習特征的重要手段(3)U.S. Department of Education, Office of Educational Technology, Enhancing Teaching and Learning Through Educational Data Mining and Learning Analytics: An Issue Brief (Washington, D.C., 2012), 1-57, accessed February 14, 2021, https://tech.ed.gov/wp-content/uploads/2014/03/edm-la-brief.pdf.。2018年,我國上海開放大學在“大數據背景下學習分析技術驅動的教與學創新論壇”上發布了《基于在線學習者畫像的精準化終身學習調查報告》。該報告利用學習者畫像方法,精準刻畫了上海市在線學習者群體特征,并在此基礎上為其精準終身服務提供了對策與建議。除此之外,國內外很多學者聚焦于學習者畫像技術、基于畫像的學習者特征分析、基于特征分析的學習者建模、學習服務路徑優化和實踐案例分析等方向開展了相關研究,成果較多聚集在高等教育領域。迄今為止,在學界“學習者畫像”還沒有統一的定義,但從學者多元的定義中可以解析出一些共性元素,幫助我們深化理解“學習者畫像”的內涵:(1)學習者畫像是對學習者基本信息的描述和集合,這些描述是對學習者的客觀評價;(2)學習者畫像不僅是對學習者的客觀評價,還是對學習者特征的抽象化描述,是學習者標簽化模型建構的基礎;(3)學習者畫像最終要以可視化的方式輸出畫像模型,為特定的教學目的提供數據支撐和服務。由此,本研究將“學習者畫像”理解為,依據數據分析目的,利用數據分析和挖掘技術,有選擇地收集、整理、重組學習者學習過程中的碎片數據,并標上具有高度精煉性標識的過程,用以揭示學習者某些特征(如動機、需求、偏好、認知風格等),為高質量的教與學提供數據支撐和服務。

(二)混合學習

“混合學習”(blended learning)已成為當下高等教育和基礎教育領域發展的共同趨勢。有學者認為,相對于單一形式的在線學習和面對面學習,混合學習可能是一種“兩全其美”的辦法,具有更高的接受度和更高的感知度(4)I. Elaine Allen, Jeff Seaman, Richard Garrett, Blending In: The Extent and Promise of Blended Education in the United States (Needham, MA: Sloan-C, 2007), 2, ERIC, accessed February 14, 2021, https://eric.ed.gov/?.。但到底什么是“混合學習”,國內外學者因對其內含的“混合什么”、“如何混合”、“混合達到的效果”理解不一而生成了不同的定義,歸納起來大致可分為三類觀點。第一類,元素混合說。將混合學習定義為面對面教學和在線教學的結合,這種觀點認同的學者最多,認同度最高,后來有學者在此基礎上將混合元素擴展為教學對象、教學資源、教學形式、教學環境、教學支持服務等多要素。第二類,模式優化說。將混合學習視為一種優化的學習模式,即根據不同的對象,選擇合適的學習時間,運用適恰的學習技術,傳遞適當的能力。第三類,成本效益說。將混合學習視為能提高學習效益、降低學習成本、取得最優化學習效果的多種學習方式組合。那么,“混合學習”的本質內涵究竟為何?混合學習究竟是什么樣態的學習?在此時,對“混合學習”選擇一個恰當的、適度的概念范圍,闡述其蘊含的豐富意義,讓其不失成為一個重要、獨立、具有實踐意義的教育概念尤顯重要。如果對“混合學習”界定過寬,就失去了對混合學習產生的技術動因、現實背景和詞源內涵的關照。如果對混合學習的界定過窄,就不可能觸及混合學習期待實現的教學價值,也就難以期待通過混合學習引領新一輪教學深化改革。

為了更好地回答這個問題,我們可以從“混合學習”概念的發展演進以及概念本體的詞源解析兩個方法論路徑來厘清和澄明。就概念的發展演進而言,混合學習在教育領域的發展可以歸納為三個階段:第一階段,工業經濟時代的傳統教學模式受到學者和一線老師的集體質疑,教學變革勢在必行,混合學習逐漸進入教育研究者和實踐者的視域;第二階段,教學變革中信息技術發展帶來的變革期待由狂熱轉為理性,人們逐漸認識到單靠技術無法觸及教學變革的根本,“混合學習的優勢很可能并非在于在線媒體本身,而是隨之而來的多種元素的結合,促使學習者更深層次地參與到教學系統當中”(5)約翰·丹尼爾《理解混合學習:珍惜古老的傳統還是尋求更好的未來?》,劉黛琳、邵慧平譯,《中國遠程教育》2015年第11期,第7頁。;第三個階段,基于技術支撐的教學結構性變革在實踐領域備受關注,在高等教育和企業培訓領域的大量實驗中也表現出績優效果,被公認為當下最能發揮學習效能的新模式。就概念的詞源意義而言,“混合”在詞典中被解釋為:攙雜、合并,把不同的物體合在一起。工業中通常指使兩種或多種物料相互分散而達到均勻狀態的操作。由此,“混合”至少內蘊三層含義:一是混合是多個物質合并在一起,成為一個整體;二是混合的方式不是物質與物質之間簡單的拼接,而是相互滲透、充分均勻的融合;三是混合后生成的新物質,在結構、功能和效益上相較原物質會有質的變化。

綜上所述,本研究認為,“混合學習”是有意識融合在線學習和面對面學習方式,基于學習需求、學習環境、學習對象分析,依賴技術支撐重構學習者學習流程和教學結構,以期實現最優效果的學習模式。此模式充分體現了“效益性原則”和“適恰性原則”。效益性原則表現在,混合學習中教與學系統的重構目標是最優學習投入產出比,即以可行的技術、較少的投入,實現學習者個體最優學習效果。適恰性原則表現在,重構的教學結構不片面強調在線學習或面對面教學某一形式,不單一重視學習者為中心或教學者為主導,不片面注重知識傳遞或自我建構,而是依托技術支撐,以學習元素與學習者的最佳匹配為準則。由此也可以說,真正的混合學習必須是依賴學習者特征分析,基于學習者畫像的混合學習,是為實現教師精準化、適性化、個性化學習目標,利用學習者畫像方法,精準刻畫教師群體和教師個體學習特征和學習需求,并在此基礎上依托技術手段,對教師學習過程和學習支持服務體系進行重構,以期實現教師高質量學習的新模式。

二 基于學習者畫像的教師混合學習模式構建

模式,現代漢語中表示事物的標準樣式。混合學習模式,就是明確混合學習構成的關鍵要素,并將要素之間的作用機制邏輯化、結構化、圖示化地呈現,清晰地展示混合學習的發生過程,形成可供人們開展混合學習參考的樣式或典范。但縱觀多個混合學習模式,如德國學者邁克爾·克爾斯和克勞迪婭·德維特提出的由“內容、溝通、結構”三元素組成的混合學習3C模式(6)Michael Kerres, Claudia De Witt, “A didactical framework for the design of blended learning arrangements,” Journal of Educational Media 28, no. 2/3 (October 2003): 101-113, https://doi.org/10.1080/1358165032000165653.,這些模式提出了混合學習中的關鍵要素,但對于要素之間如何融合,要素與要素之間如何關聯和作用的機制建構不足。因此,本研究基于對教師混合學習的理性認識,以教師(學習者)為中心,統整教師學習的前端分析、過程設計和輸出規劃三個部分,建構基于學習者畫像的教師混合學習模式。

(一)基于學習者畫像的前端分析

離開教師學習內容的深度理解和學習者學情的深度分析,高品質的混合學習設計就是一句空話。如何超越我們對教師學習的慣常化理解,從根本上突破教師學習內容、學習者特征和學習水平的淺表化分析,學習對象與學習內容的分離化設計,是混合學習模式前端分析要著力解決的關鍵問題。基于教師畫像的前端分析主要包括參與教師的個體特征分析、學習需求分析、業務要求分析以及大數據下的教師群體學習特征分析。更具體而言,就是對參訓教師就擬學習主題的先備知識、學習能力和學習風格進行調查,掌握教師學習的基本學情,基于學情結合個體學習需求和業務要求萃取培訓內容和設計培訓方案。

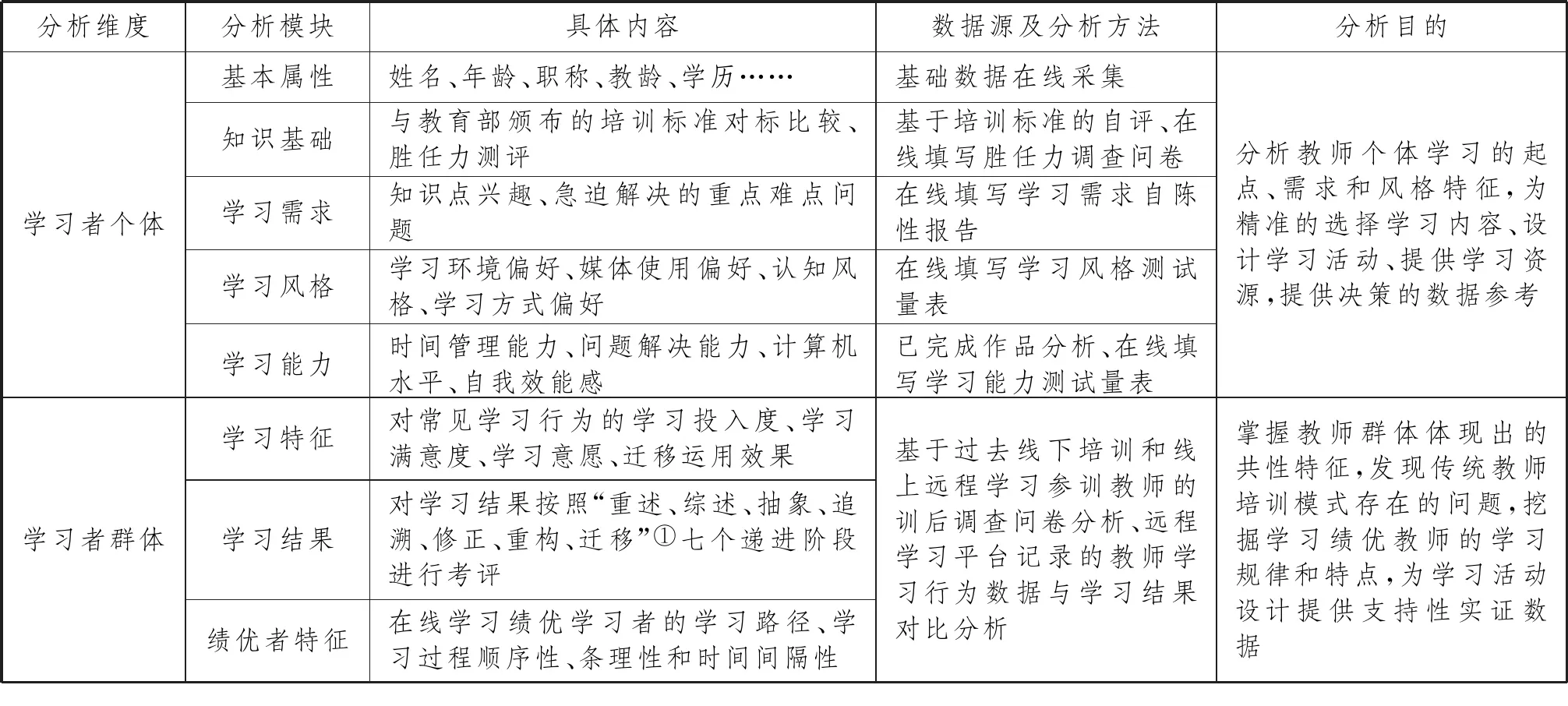

學習者畫像的內容和畫像方式如表1所示。

表1 學習者畫像的內容和方式

基于學習者畫像輸出設計教師學習方案的結構圖如圖1所示。

圖1 基于學習者畫像輸出設計教師學習方案

(二)基于線上線下混合的過程設計

瑞士學者安德烈·焦爾當針對傳統學習理論的不足提出了“變構學習模式”(7)安德烈·焦爾當《學習的本質》,杭零譯,華東師范大學出版社2015年版,第6頁。,此模式因其對學習發生機制解釋的透徹性、合理性和實驗可證性,受到眾多學者的認同。變構學習來自于生物化學“變構蛋白質”這一物質功能的啟示,變構蛋白質是構成生命的基礎,其形態變化以及由此而導致的功能變化取決于其賴以生存的條件變化(8)裴新寧《讓學習成功——變構模型及其教學應用》,《教育生物學雜志》2013年第4期,第264頁。。基于此理解教師學習過程,可將教師學習發生解析如下。其一,教師學習是在教師已有經驗基礎上的建構,并具有不確定性。學習者的原有經驗可能為學習者提供學習支持,也可能成為學習障礙。其二,“學習者擁有一個特定的解釋系統,被稱為‘概念體’,它決定了解碼信息和建構知識的方式,它是唯一的、學習者可以支配的工具”(9)裴新寧《學習究竟是什么——焦爾當·安德烈教授訪談錄》,《全球教育展望》2008年第1期,第17頁。。教師學習的發生就是教師“概念體”結構上的更新和轉化。其三,概念體轉化的機制是教師認知“解構-重構-再解構……”的迭代演進。教師“先擁知識”會對學習的新信息構成支持或障礙,如果新信息與教師已有“自命真理”沖突,教師學習的第一步就是松動原“概念體”,在變形的“概念體”上,實現新知識、新結構、新意義的“重構”。其四,教師學習的發生需要創設情境,唯有設置恰當的、能促進概念體變構的學習環境才能促進有意義學習的真正發生。教師學習是一個充滿悖論的復雜過程,充滿著各種不確定性因素。一般情況下,學習者很難“獨自”發現能夠促使其自命真理發生轉化的所有情境要素,多數情況下學習發生的首要前提是建立一個能夠激發、召喚和關聯學習的環境,將有關學習的各種復雜參數整合起來與學習者的心智活動相互作用,推動學習的真實發生。這樣的學習環境可以概括為以學習者(教師)為中心的學習環境,表現為開放式的、個性化可選擇的、基于目標拋錨的、推動自主建構的、關注情緒感知的、重視行為改進的,等等。當然,在傳統教學模式下,創設這樣的學習環境具有較大難度,但在新技術的支撐下,建構這樣的環境具有了可能性和便捷性,如通過互聯網連接,把真實世界中的問題帶入課堂,提供同步和異步的專家和同伴支持,構建學習共同體,提供多種資源、工具支持的認知“腳手架”,支持和擴展教師學習機會等。

基于上述對教師學習發生機制的理解,從過程視角建構混合學習過程,呈顯三重學習循環。第一重循環由“認知沖突—新知學習”構成,通過“線上個體自主研修加線上導師異步輔導”完成,主要目的是通過學習內容與自身知識和經驗的關聯,激發教師對自認正確的舊知識產生質疑,生發學習新知識的動機,并補充個體所缺的必備基礎知識。第二重循環是“概念建構—模擬實踐”,這一階段是實踐性知識發展與培育階段,一般通過線下集中學習,學習者與導師、同伴面對面對話、分享、研討完成,主要目的是對前期線上學習中復雜、零散、非結構化的知識進行深加工和精加工,通過對質、理解、整合等多種方式,建構新的知識概念圖像,并在真實或創設的實踐情景中模擬演練。第三重循環是“反思性實踐—知識體系重構”階段,通過“線下個體實踐、反思加線上導師同步、異步輔導”完成,主要目的是通過對實踐演練的反思,加深對所學知識的理解,并實現遷移運用,形成穩固的新概念圖像,重構教師概念體結構。相較于舊有的教師學習而言,教師混合學習就是把教師線上學習從集中學習后的“訓后補充”延展到教師學習的全程,通過“訓前學習動機激發、基礎知識補充——訓中師生深度研討、學習資源支持——訓后在線課程補充、遷移運用落實”等方式,讓線上、線下學習深度融合,讓導師、教師無縫研討,讓參加學習的教師在較長時間得到專業發展的持續支持。

(三)基于目標導向的評價設計

教師混合學習的評價設計要突破傳統柯氏四級評估的“馬后炮”局限,基于過程、關注目標。評估關注的重點由教師學習事后滿意度評價轉移為參訓教師過程性學習感受和目標達成度考核。學習評價的節點并不只在整個學習完成后進行,而是穿插入每個學習單元,在每個主題單元學習完成后,使用“事實”——學習了什么、“感受”——學得如何、“詮釋”——對學習內容和意義價值的思考、“行動”——學習的知識怎么使用的聚焦式討論法,動態評估學習歷程和學習目標達成度,將參訓教師的情感態度、知識建構與遷移運用有機統整,并把評估反饋的信息作為學習內容迭代開發的重要參考,以此進行教師學習課程的二度設計。

三 模式應用及成效分析

本研究依托S大學承擔的2019年度“國培計劃”示范性項目“教師培訓首席專家團隊研修”進行了行動研究,以參訓教師畫像建模為基礎,采用混合學習方式設計學習過程,引導參訓教師在學習中展開參與式、體驗式、反思性學習,實現“思”的重構、“行”的優化,成效顯著。

(一)案例實施情況

本項目的學習對象是在教師培訓工作中長期從事培訓項目設計的首席專家,多數來自于地方師范大學的學科教學論教師。項目的總體目標是提升首席專家教師培訓項目方案設計的專業能力。由此,基于參訓教師的學習特征、學習風格、學習需求及教師培訓項目對首席專家勝任力的業務要求,項目組進行了學情分析、內容選擇和方案設計,最終確定以首席專家最需要也最薄弱的“培訓課程開發能力”提升為具體培訓目標,以“萃取培訓內容—設計培訓活動—開發培訓資源—評估培訓效果”四元課程煉制為創設的培訓情境,引導首席專家在培訓課程煉制的模擬體驗環節中學習,實現培訓課程開發流程的熟悉、課程開發工具的增補、課程設計模型的創新。

具體而言,整個項目學習采用線上線下混合研修的模式,課程學習分為三個階段:前置線上學習、集中面授學習、后置拓展學習。前置線上學習通過S省中小學教師繼續教育網進行,包含“自修課”和“先修課”。自修課是學員根據自身實際需要個性選學,遵循缺什么、補什么的原則。先修課是根據集中培訓需要,要求學員必須掌握的先備知識,是必學內容。集中面授學習則主要聚焦于課程開發的“萃取內容—設計活動—開發資源—評估效果”核心四元,通過“創設情境—激發動機—構建圖像—形成概念—體驗操練—階段回顧—提煉總結—融會貫通”八步教學法,進行體驗式、參與式、對話式的學習,四元教學中的每一元都由八步教學環節構成。后置拓展學習則是在集中面授后,針對參訓教師系統學習、持續學習、轉化運用需求的補充,通過在線學習平臺的網絡課程補充學習、經典文獻共讀、學員跨區互訪、在崗實踐、導師指導等方式來拓展學習內容,延伸學習支持。

(二)案例實施效果分析

1.整體成效分析

項目組對2019年參加培訓的50位參訓教師就項目的整體滿意度、項目對參訓教師學習需求滿足程度、項目設計、課程和活動安排、資源提供、培訓方式選擇、培訓成果和收獲等七個方面進行了調查和分析。調查結果分為“非常滿意、滿意、一般、不滿意、非常不滿意”五個等級,學員根據學習體驗和感受進行選擇。其中“非常滿意”與“滿意”兩個等級選項之和計為此條目的滿意度得分。由統計數據可知,應用案例的參訓教師對項目整體滿意度和各分項滿意度都較高,項目的整體滿意度100%,項目滿足學員學習需求程度95%,培訓課程和活動安排97%,培訓方式選擇100%,培訓成果與收獲98%。

2.具體效果分析

(1)知識掌握

本項目參訓教師的知識掌握內容主要涵蓋成人學習理論、學習科學理論、課程與教學設計理論、培訓管理理論等與教師培訓相關的核心知識要點。訓前,項目組對參訓教師與培訓主題相關的基本知識點掌握情況進行了預測。在第一單元線上學習后,對知識點的掌握情況進行了第二輪檢測,在第二單元集中面授培訓、第三單元拓展學習后,分別對知識點掌握情況進行了反饋檢測。在四輪檢測中,知識點的維度、難度基本保持一致,但檢測題目均有變化。檢測結果見表2。

表2 知識掌握情況對比一覽表

從上表可知,對學習前自測及三輪學習后測評的數據分析發現,四個階段的測量結果差異顯著(F=884.65,P<0.001),使用LSD進行事后檢驗發現,第三單元返崗學習后測評>第二單元集中面授后測評>第一單元線上學習后測評>學習前自測,這說明每一個階段的學習對老師在知識掌握方面的提升明顯,均比前一個階段好。整個測驗的標準差由原來的16.29減小至5.33,說明教師之間在知識的掌握維度上差異越來越小,學習不同階段采取的不同方式對知識點掌握都明顯有效。線上自主學習階段,有效利用了教師碎片化學習時間,較好實現了知識點傳遞的目的。集中面授階段,雖然更關注策略性思維和拓展性思維,但因其對所學知識的深加工,明顯在知識記憶、重復和說明等淺層學習方面也有正向提升作用。返崗學習關注教師對所學知識的實踐應用,因此,在知識點的記憶、重復方面較第二單元提升不明顯。

(2)能力培養

依據項目設置,本項目能力培養目標是否達成主要通過“問題解決”、“自主學習”和“合作溝通”三個維度進行評估。每一維度又分解為四個子維度,其中“問題解決能力”包含探究與理解、表征與系統化、計劃與執行、監控與反思;“自主學習能力”包含學習動機、人際溝通、自我管理、計劃和實施;“合作溝通能力”包含團隊協作、組織協調、溝通能力、激勵能力。自主學習能力和合作溝通能力通過學習前后的前后測評數據進行對比分析。問題解決能力通過參訓教師在第一單元提交的作業、日志文件和小結測試數據與第三單元完成的作業、日志和考試成績進行對比分析。數據分析結果顯示:教師在經歷三個單元的學習后,其自主學習能力、合作溝通能力和問題解決能力均有提升,其中,問題解決能力均值由2.58提升為3.89,自主學習能力均值由2.74提升為3.48,合作溝通能力均值由3.15提升為3.29(10)數據來源于對學員的調查,調查共進行了兩輪,調查時間為:學習前自測階段、一二三單元內容學習全部完成后。兩次調查所使用的問卷一致。問卷采用李克特式5點量表,所呈現的分數值為問卷該維度的均值。,使用配對樣本T檢驗均發現差異顯著(問題解決T=-4.16,p<0.001;自主學習T=-3.16,p<0.01;合作溝通T=-3.62,p<0.05),這說明在經歷過培訓之后,問題解決、自主學習、合作溝通三個維度均比培訓前均有提高。在三個維度中,問題解決能力提升最為明顯,其次是自主學習能力,說明混合學習模式在問題解決和自主學習能力建構方面作用突出。

(3)情感體驗

從本項目和其他教師培訓項目的參訓教師滿意度對比數據以及參訓教師對此項目培訓的開放性意見調查可以看出,參訓教師對培訓項目的整體滿意度、對導師團隊和管理團隊的滿意度、學習效果以及再來學校參加學習的意愿都較高,很多學員表示這是他們參加過的體驗最好、收獲最多的一次培訓,還有參訓教師總結“混合學習模式設計前沿科學,課程設置突破專業發展瓶頸,導師團隊素質強、業務精,全程參與,學員全程體驗,全情投入,獲得了前所未有的收獲”。