關于大學生體質健康與生活狀態的調查研究

田 野

1 前言

隨著國民經濟的發展,人民的經濟水平和生活質量逐步提高,體質健康被越來越多的人關注,追求更高質量的生活是大多數人的理想。體質健康是一切美好生活的基礎,是享受高品質物質生活的前提條件。但是,隨著現代化進程的不斷加快,互聯網、智能化電子儀器的使用滿足人民美好生活追求的同時,使更多的人力資源閑置下來。長期缺乏勞動鍛煉,使得人民體質受到影響。不良的生活習慣,粗糙的飲食方式,體育鍛煉匱乏使更多人對體質健康產生擔憂。這樣的情況,在青少年階段同樣存在,從小養成的不良生活習慣影響體質發展。進入大學階段,是青少年教育軌道的最后一段,學生時期接受的知識技能學習,養成的體育鍛煉習慣,獲取的運動醫學常識對學生踏入社會以后將會產生長期影響。所以大學階段對學生體質健康進行干預是非常有必要的。

少年強則國強,關于國人體質問題的提法,首先考慮的無疑是青少年體質問題,青少年是接受知識學習的主要階段,是掌握技能,習慣培養,人格養成的重要時期。同時也是身心健康發展的關鍵時期,針對青少年時期體質情況進行干預對人以后發展有重要意義。在學生體質現狀調查基礎上,找出體質健康影響因素,提出解決問題策略,具有重要的研究價值。

2 問卷調查

以山東某高校在校生為調研對象,選取調查樣本,設計問卷內容,問卷設計以學生肥胖體質為主變量,主要利用BMI作為評定學生肥胖的標準,增設BMI計算選項,目的在于進行影響因素與肥胖體質間交叉分析。在關鍵因素變量設計上,聽取相關專家意見。依據2003年4月原中華人民共和國衛生部編制的《中國成人超重和肥胖癥預防指南(試行)》,指南中提到肥胖干預的主要措施有:遺傳因素、環境和社會因素和體力活動,參考干預措施擬定問卷內容;選題內容來源于相關肥胖體質調查文獻中的結果分析:不良生活習慣(吸煙、飲酒、不運動、不吃早餐、長時間靜坐等),不良飲食習慣(喜愛甜食、咸食、煎炸食品且有吸煙、飲酒惡習等)以及運動干預對體重的影響。設計改善體質狀況的選答項,學生從運動、節食等設計選項中選擇改善體質傾向度高的答案。

利用spss對問卷進行信度、效度(結構效度)檢驗。結果如下:通過spss分析-可靠性分析,得到克隆巴赫α系數為0.87,說明問卷調查具有較高信度;KMO系數0.801,說明問卷效度較高。

3 結果分析

問卷首先統計了樣本體重指數(BMI<18.5為體重過低,18.5≤BMI<24為體重正常,24≤BMI<28為超重,BMI≥28為肥胖)集中分布情況:

表1 體重指數分布情況

在總體樣本中,超重人數占比14.5%,肥胖人數占比7.6%,兩者總計達到22.1%,足以說明大學生群體肥胖體質問題凸顯。

問卷就大學生飲食習慣、生活作息、運動參與三方面內容進行調研,以期整體反映當前大學生群體一個基本的生活狀態,為后面的比較研究獲取基礎資料。在獲得有效樣本數據中,統計結果如下:

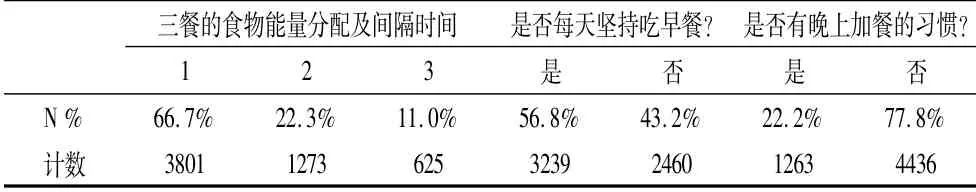

3.1 飲食習慣調查

表2 飲食習慣調查

就飲食習慣調查的結果來看:學生是否吃早餐的調查,有43.2%的學生選擇不吃早餐,晚上加餐調查顯示22.2%的學生有加餐習慣;關于三餐食物配比調查顯示66.7%的學生保持中餐多、晚餐少的良好習慣,但仍有22.3%的學生存在晚上多食的情況。

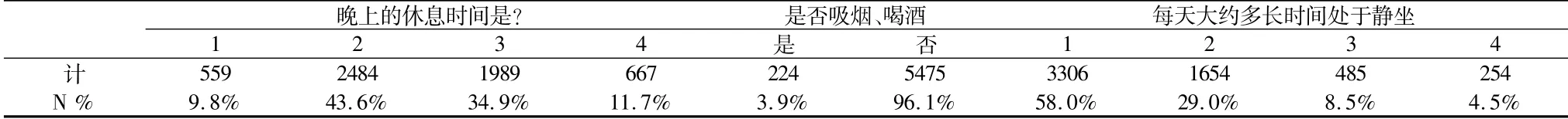

3.2 作息習慣調查

此部分就作息時間,吸煙喝酒、日常生活習慣展開調查,結果如下:

表3中作息習慣的調查結果顯示,大部分學生并無吸煙、喝酒等惡習,僅有3.9%的同學吸煙、喝酒;晚上10點前就寢的學生占比9.8%,大部分學生習慣晚睡,12點以后睡覺的比例甚至占到調查樣本數的11.7%;學生平時靜坐的時間進行調查,結果顯示每天靜坐6-8小時的人數占到一半以上,每天靜坐時間12個小時以上的比例高達4.5%。由此來看,學生晚上休息時間短、長時間保持久坐是生活中常見不良現象。

表3 作息習慣調查

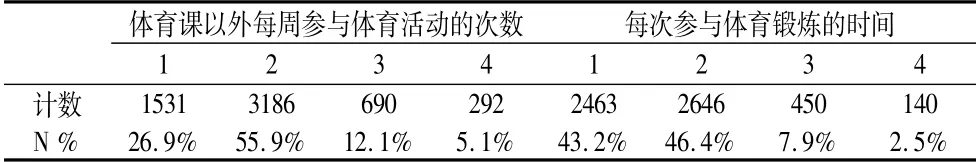

3.3 運動參與調查

就學生每周參與體育的次數、時間以及體育運動項目偏好進行調查統計。

圖1 選擇參加的體育運動項目

表4 運動參與調查

從運動參與的調查情況來看:每周選擇運動2-3次的人數占到一半以上,每次運動時間少于30分鐘的人數比例為43.2%,在半小時-1小時以內46.4%的占比,每次運動少于1小時的人數比例之和為89.6%,近乎占據整個調查樣本的全部。體育課是學生的必修課程,課時安排能夠保證學生每周1-2次的體育參與,但體育課中1小時以內的運動量顯然和實際課堂時間不符,這也側面反映了體育課堂利用率不高的問題。在運動項目偏好的調查匯總中,跑步選擇人數最多,超過58%,其次為球類和其他運動項目。

4 體質影響因素的自我評定調查

問卷在第三部分就搜集到的影響學生體質健康的因素進行調查,以學生的主觀判斷設定題項,讓其根據自身情況和認知就肥胖體質相關干預方式進行作答,干預措施的制定首先考慮學生興趣度和措施開展的可操作性。統計結果如下:

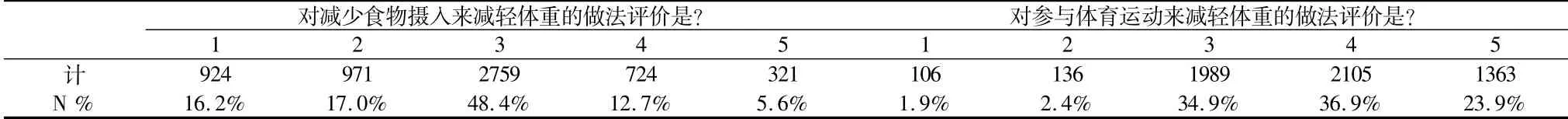

表5 肥胖體質干預因素自我評定調查

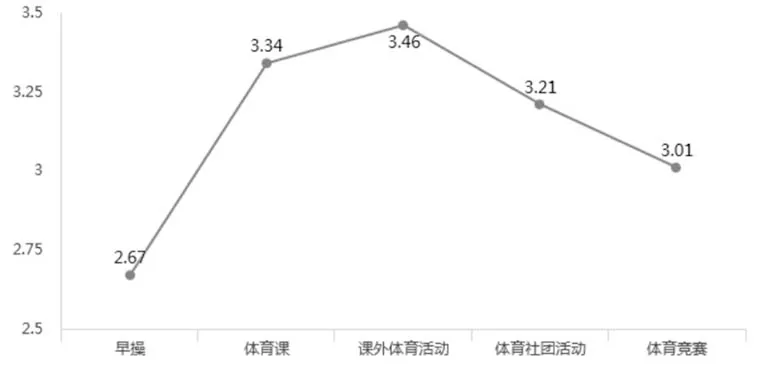

圖2 對學校體育活動改善體重的看法(1-5分值由低到高)

從此部分內容調查中,我們發現大部分學生認為減少食物攝入是應對體重增加的有效手段,樣本數中有近50%的人對減少食物攝入減輕體重的做法表示認可。參與體育運動減輕體重幾乎所有學生都表示贊同,不贊成和極不贊成的比例總和僅為4.3%。在學校各類體育活動影響肥胖體質的主觀調查中,體育課和課外體育活動分值較高,滿分5分,兩者均值都在3.3以上。從以上數據分析可以看出,學生在對改善肥胖體質主觀態度上,都能夠建立正確的認知,有積極的心理態度,對體育課和體育運動減重表現出較高的認可度,肯定了學校體育在改善體質健康方面發揮的重要作用,從而也堅定了深化學校體育,促進學生體質健康的政策決心。

5 結語

調研樣本數據中學生肥胖發生率高于20%,說明肥胖體質問題在大學生群體中確實存在。而且應該越發引起重視。相對成年人而言,青少年群體新陳代謝旺盛,工作生活壓力小,肥胖發生率可能性應該是較低才對。然而,通過調查來看,肥胖問題一直是影響大學生體質健康的長期存在因素。從飲食習慣、生活作息、運動參與三方面調查結果來看,造成這種結果也確是存在諸多誘因。例如,大部分學生晚上休息時間較晚,選擇23點以后睡覺的人數比例高達46.6%,;不吃早餐的人數占比43.2%,晚上加餐,偏好高能飲食的學生比比皆是。此外,運動參與時間少、鍛煉頻次低是普遍現象,調查中有近50%的學生每次參與運動的時間少于30分鐘,每周參與體育的頻次2次以內。和我們倡導的 “ 每天鍛煉一小時 ” 的健康體育方式相距勝遠。

在體質影響因素的自我評定調查中,參與鍛煉減輕體重的做法被大部分學生認可,學生對體育課、課外體育活動表現出較高的滿意度,這與大部分學生實際參與體育情況形成反差。也就是說學生主觀上對體質健康能夠有正確的認知,只是轉化實踐的能力較差,這就需要學校體育工作的引導,幫助學生養成科學的體育鍛煉習慣。另外,關于不良生活作息、飲食習慣方面,需要采取合理的改善方式,雖然不能通過學校規章制度進行強制性約束,可以就此設置對應的課程教學,開展具有濃烈教育色彩的主題活動,讓學生在真實情境的侵染中體會健康的魅力。