基于Citespace的國內體育領域肌電研究知識圖譜分析

王相榮,李瑞奇

1 前言

肌電是神經肌肉興奮發放生物電的結果,它是產生肌肉力的電信號根源。隨著科學技術的發展,人們逐漸認識到了這種生物電信號含帶著與人體運動息息相關的信息。在臨床醫學、生物醫學工程以及體育等領域肌電被廣泛應用[15]。在體育領域通過對這種生物電的提取,可以有效地對肌肉用力特征、肌肉疲勞狀態以及運動損傷等方面進行診斷與評價。為了解在體育領域肌電研究的研究力量、知識單元或知識群之間的結構及演化軌跡,本文將采用陳超美教授開發的Citespace軟件對近20年體育領域肌電研究的文獻進行整理分析,為之后體育領域肌電研究提供文獻參考。

2 數據來源

本研究主要對國內近20年體育領域研究核心期刊文獻進行了主題詞的檢索,在CNKI選中期刊,并設置高級檢索,文獻分類目錄選擇 “ 體育 ” ,選擇主題進行檢索,主題詞設為 “ 肌電 ” ,時間區間為1999年—2018年,檢索截止日期為2019年5月25日,來源類別設置為核心期刊,并選中中文文獻,共檢索到314篇文獻,通過人工篩選剔除無效文獻(報道、會議通知、聲明、征稿啟事),共查找到1篇聲明并進行剔除,最終獲得文獻313篇。

3 研究方法

本文采用了科學知識圖譜分析為本文的主要研究方法,科學知識圖譜可以揭示科學知識的發展過程并且凸顯出科學知識的結構關系,通常具有 “ 圖 ” 與 “ 譜 ” 的雙重屬性與特征,既可以是可視化的知識圖形又可以是序列化的知識譜系,可以對知識節點或者知識群體之間存在的聯系網絡以及交叉、演化等多種復雜關系進行表述。[1]本文研究使用的工具是陳超美博士開發設計的可視化軟件,軟件版本為CitespaceV(版本號5.3.R4,日期2018年8月35日),軟件運行的環境為JAVA8平臺。通過該軟件對采集到的文獻數據進行科學知識圖譜繪制,得到了研究作者共現圖、研究機構共現圖、研究熱點共現圖、關鍵詞時區共現圖。

4 結果與分析

4.1 發文量趨勢分析

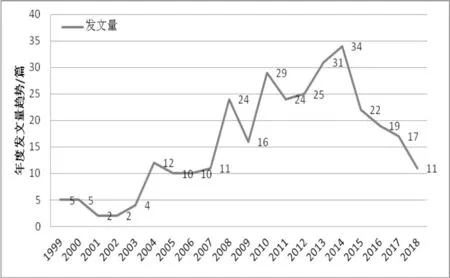

發文量的時序變化可以很好地反映研究領域的歷史軌跡以及關注度變化。[2]可以從圖1中看出,我國體育領域肌電研究在1999年至2007年還是較低的關注度,從2008年到2014年到一個快速發展的時期,在2014年其體育領域核心期刊發文量達到了34篇,相較于發文量最低的2001、2002年的2篇增長了17倍。可見在2008年到2014年間肌電在體育領域的研究得到了飛速的發展。從2014年之后體育領域肌電的研究逐漸進入了一個緩慢消退期。降到了2018年的11篇。

圖1 近20年體育領域肌電研究核心期刊發文趨勢圖

4.2 研究作者分析

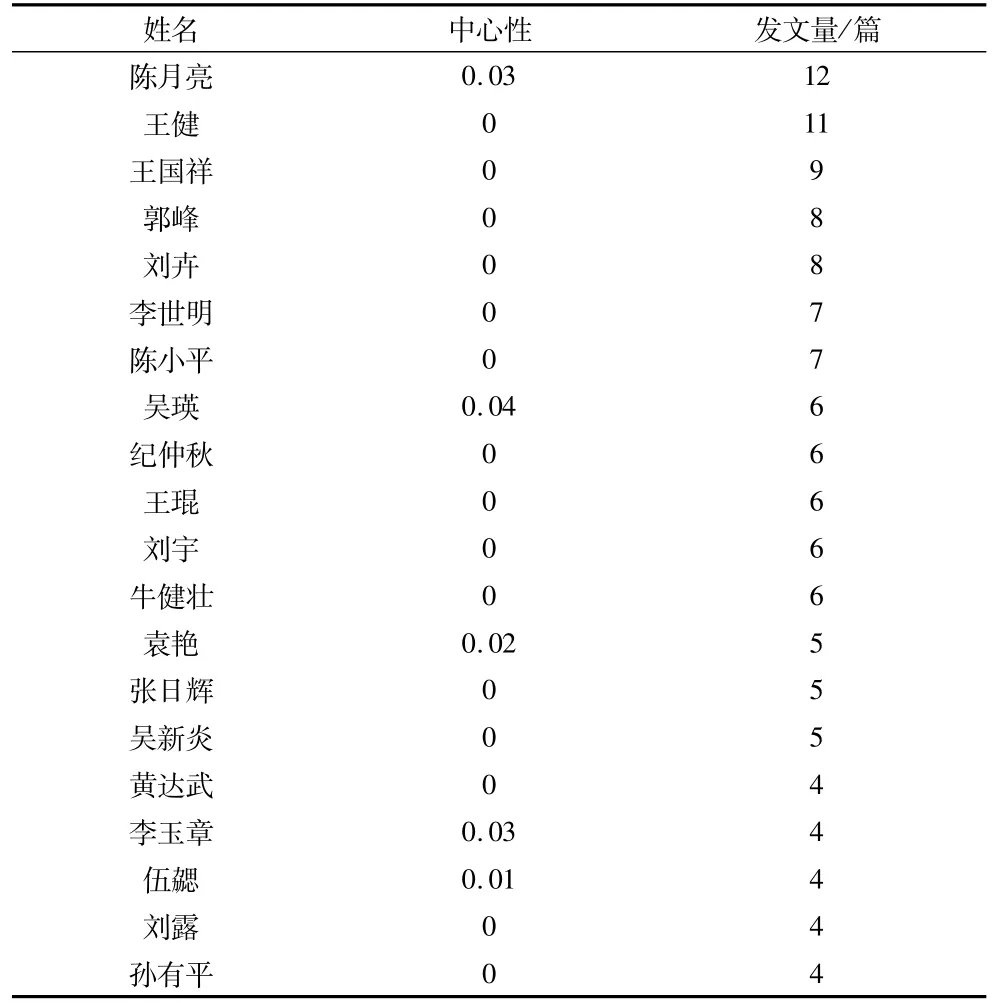

表1 發文量前20研究作者概況

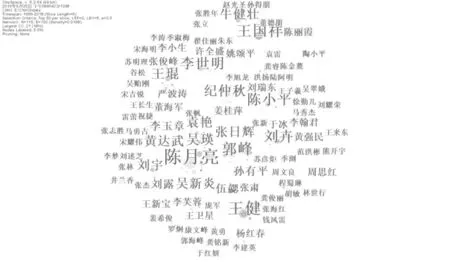

在節點類型(Node Types)中選擇節點為作者(Author),時間切割時段為5年,閾值設置為TopN(N=50),進行數據處理得到研究作者共現圖(圖2),其中節點115個,連線130,網絡密度Q=0.0198。高產作者是某個領域研究的主要力量[3],根據普萊斯定律確定體育領域肌電研究的高產作者,統計相關作者共有115人,根據此定律可以確定發文量前10位為高產作者,分別是陳月亮、王健、王國祥、郭峰、劉卉、李世明、陳小平、吳瑛、紀仲秋、王琨等人,這些專家學者對體育領域肌電研究具有積極的推動作用。通過對中介中心性分析可以看出陳月亮、吳瑛、李玉章、袁艷、伍勰在體育領域肌電研究有較高的中介中心性,這反映了這些作者的研究對體育領域肌電的研究起著重要的支撐作用,占有至關重要的地位。圖2中節點的大小與作者的發文量的呈正比,節點越大則發文量越多;連線反映了作者的合作關系,連線越粗表明作者之間的合作越密切。在體育領域肌電研究的作者合作網絡中,已經形成了幾個較為明顯的科研團體(見圖2)。例如,以陳月亮、吳瑛、伍勰、袁艷等人為核心組成的團體,以王琨、張俊峰、嚴波濤等人組成的科研團體以及以黃達武為核心的科研團體。這些科研團體是體育領域肌電研究的重要支撐和前進的力量。但從整體的作者合作網絡來看,作者之間的合作較為松散,單點較多(Q=0.0198),這并不利于體育領域肌電研究的進一步發展。

圖2 研究作者共現圖

4.4 研究機構分析

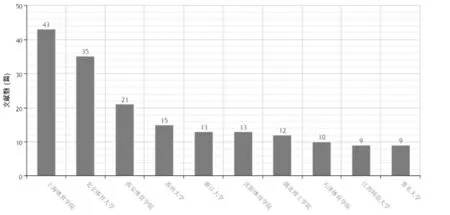

發文量是評價機構科研能力的重要指標,也是人們認識機構研究領域、研究成果、學術水平以及學術權威的重要觀測點之一[7]。通過中國知網獲取了該領域發文量前10的研究機構,發現在前10的群體中,以體育高等院校的發文量較高,上海體育學院(43篇)、北京體育大學(35篇)、西安體育學院(21篇)、沈陽體育學院(12篇)、天津體育學院(10篇),而綜合性大學的發文量相對較少,蘇州大學(15篇)、浙江大學(13篇)、湖北理工學院(12篇)、江西師范大學(9篇)、魯東大學(9篇)。可見在體育領域肌電研究方面上海體育學院、北京體育大學、西安體育學院有著較強的科研能力與影響力。通過分析研究機構的分布特征可以了解某研究領域科學知識的產生、傳播、演變的源頭[8]。本文通過CitespaceV設置節點類型(Node Types)為機構(Institution),時間切割時段為5年,閾值設置為TopN(N=50),進行數據處理得到研究機構共現圖(見圖4),其中節點52個,連線32,網絡密度Q=0.0241。圖4中的節點代表研究機構,節點的大小與研究機構的發文量呈正相關,節點之間的連線代表著機構之間的合作關系,線越粗則合作關系越密切。通過圖4可以看出,在體育領域肌電研究的機構已經形成了一定的合作關系,以上海體育學院、北京體育大學、江西師范大學為中心的機構合作網絡已經形成,但從總體來看,機構之間合作密度仍然處于松散狀態(Q=0.0241)。為了推動體育領域的肌電研究的發展。應該廣泛開展學術合作交流,使科研資源得到充分的利用。

圖3 發文量前10的研究機構

圖4 研究機構共現圖

4.5 研究熱點及演化趨勢分析

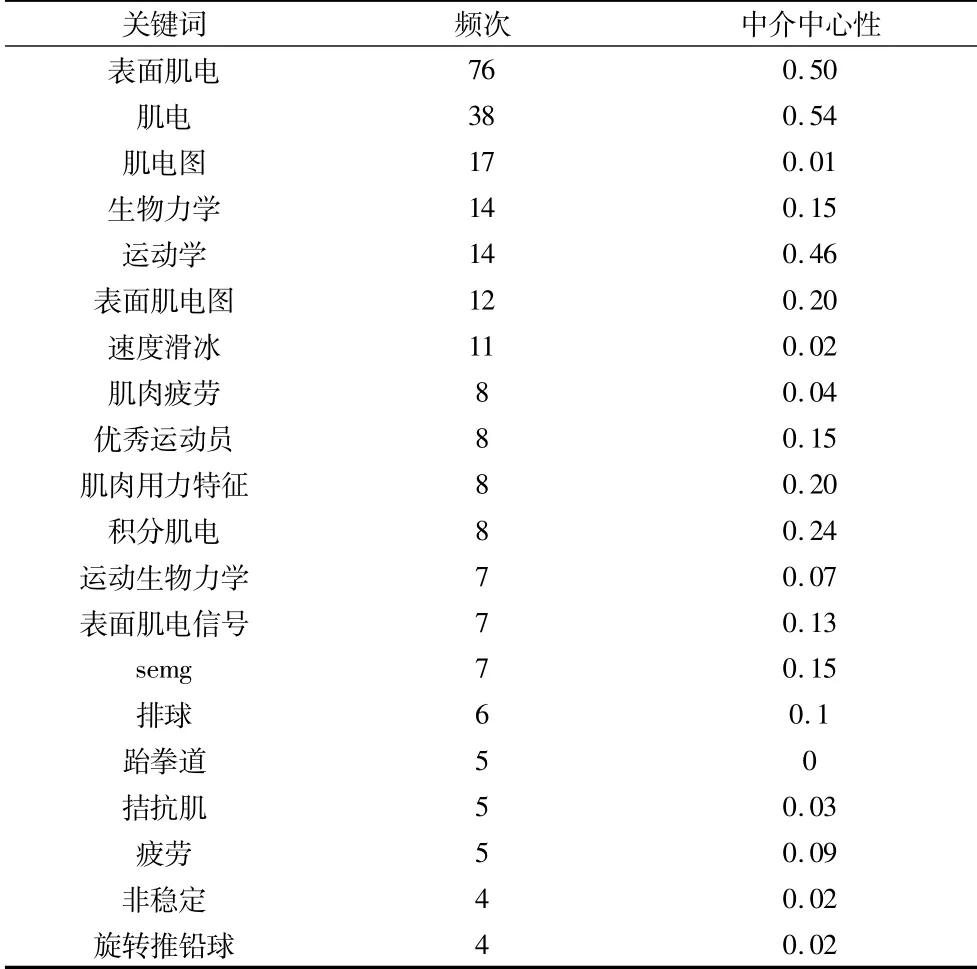

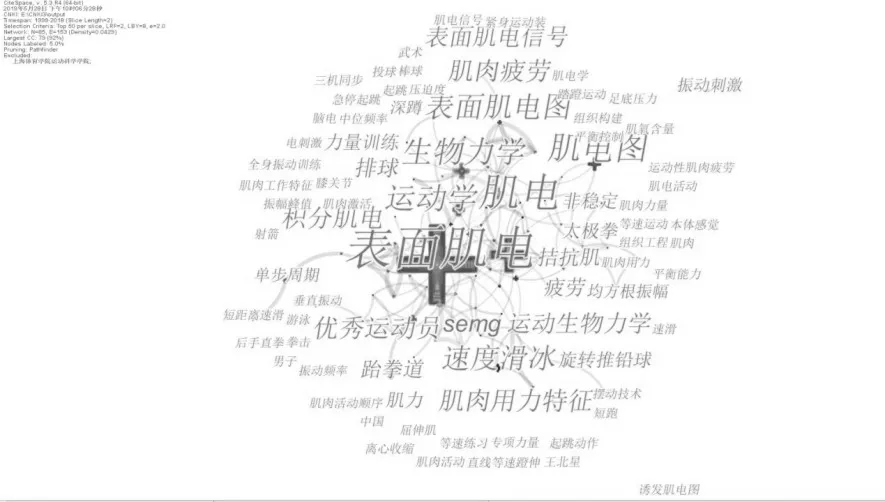

根據文獻計量學的解釋,詞頻和中介中心性的高低反映了某個主題在一段時間內被關注的程度以及重要性,詞頻越高則該主題的關注度就越高,中介中心性越高則說明該主題的該研究領域網絡中的重要性越高。[4]用Citespace處理數據,參數設置為1999年—2018年,時間切片為2年,節點選擇為 “ Keyword ” ,LinkStrength選擇Cosine算法,節點閾值選擇Top50,進行運算得到節點85,連線153條,網絡密度(Q=0.0429)以及圖5和表2。圖5中 “ 十字 ” 的大小與關鍵詞出現的頻次呈正相關,連線的粗細表現關鍵詞貢獻的高低。通過圖5和表2可以看出,詞頻最高的是表面肌電,其他依次是肌電、肌電圖、生物力學、運動學、表面肌電、速度滑冰等關鍵詞,這反映了體育領域肌電研究的研究熱點主要是這些詞,而通過觀察中介中心性的高低可以看出表面肌電、肌電、運動學、積分肌電、肌肉用力特征等依次是這個領域的研究重點。

表2 前20位高頻關鍵詞

圖5 研究熱點共現圖

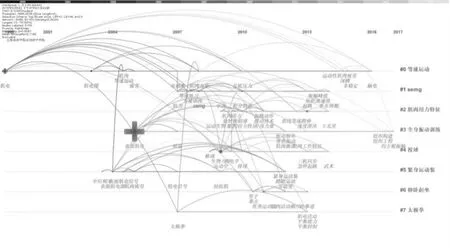

為了解體育領域肌電研究的發展和演變,我們不僅要從個體以及微觀的角度去尋找線索,同時也需要我們從宏觀上進行整體的梳理研究。通過對研究熱點進行聚類可以得到研究熱點時間線聚類圖譜(見圖6)。Citespace提供的網絡結構與聚類清晰性度可以用來評價圖譜繪制效果,分別是模塊化(Q值)和平均輪廓值(S值)兩個指標。Q值一般在[0,1)區間內,Q值>大于0.3表明聚類的網絡結構非常明顯的。S值評價平均輪廓值,當S值在0.5以上時,一般認為該聚類是合理的,當S值在0.7以上時,認為該聚類的效果是令人信服的。[5]本研究的聚類的Q值為0.6581,S值為0.7146,無論在聚類網絡結構還是聚類清晰度都達到了較好的水平。通過分析圖6可以看出,聚類一共可以分為8類,分別是#0等速運動、#1semg(表面肌電)、#2肌肉用力特征、#3全身振動訓練、#4投球、#5緊身運動裝、#6仰臥起坐、#7太極拳。在這些聚類中體育領域肌電研究熱點持續的時間各不相同。

1999年至2003年是體育領域肌電研究早期階段,該階段只有一個聚類#0等速運動,該階段文獻數量較少只有18篇,但是該階段的節點與其他聚類節點的連線較多,可以看出該階段的研究對后續研究的拓展有重要的支撐作用。通過對該階段高被引的文章研究可以看出,該階段的研究主要集中在肌電應用理論研究,例如羅小兵等人[6]對肌電圖在運動性疲勞的應用進行了理論闡述,而王建等人[7]對表面肌電信號的分析與應用進行了理論闡述。

從2004年到2007年體育領域肌電研究得到進一步發展,此階段核心期刊發文量達到了43篇,聚類增加到了5類,依照關鍵詞時間出現早晚分別是#0等速運動、#5緊身運動裝、#3全身振動訓練、#7太極拳、#1semg。其中在全身振動訓練聚類中出現中介中心性最高的關鍵詞 “ 表面肌電 ” ,該階段的節點以及連線明顯多于前一階段,這可以看出在2004年至2007年研究熱點逐漸增加,并且該階段對之后的研究有重要的影響。例如羅炯、金季春[8]在2006年發表的《表面肌電的處理方法及在體育科研中的應用前景》中對表面肌電研究的處理方法以及與體育相結合進行研究闡明了方向為下一階段的體育領域肌電研究指明了方向。而許以誠等人[8]在振動訓練肌電研究方面做了一個重要的開端,通過對6名男子進行振動訓練肌電測試,驗證了振動力量訓練能更有效地募集運動單位,這為國內之后的振動訓練肌電研究奠定了重要的基礎。

從2008年到2014年體育領域肌電研究進入了一個快速增長期,這個階段核心期刊發文量共183篇,并于2014年達到頂峰年度發文量為34篇。此階段的聚類增加到了8類,依照時間出現早晚依次是#0等速運動、#5緊身運動裝、#3全身振動訓練、#7太極拳、#1semg、#4投球、#2肌肉用力特征、#6仰臥起坐。

這一階段研究熱點較前一階段進一步增多,呈多元化發展。通過研究這一階段的文獻發現,這一階段的肌電研究與運動項目的結合更加廣泛。例如,田徑運動中的短跑、鉛球、標槍以及跳高等運動項目;球類項目例如乒乓球、網球、排球等都得到廣泛研究。同時研究的熱點也有太極拳的各種招式的肌電分析以及棒球投球的肌電分析,并且這階段的體育領域肌電研究的熱點也延續了上一階段備受關注的振動訓練肌電研究,通過研究振動訓練的文獻發現振動訓練肌電研究主要集中在下肢肌電研究。例如李玉章、袁艷等人[10-12]分別對不同振動模式小腿肌肉的激活特征以及振動頻率和負重對大腿肌群肌電的影響進行了深入研究。

從2015年到2018年體育領域肌電研究逐漸進入緩慢下滑期,這個階段核心期刊發文量共70篇,研究的聚類變成了2類,依次是#0等速運動、#3全身振動訓練,這兩個研究類別是研究延續時間最長的兩個類別,通過研究分析這個階段的文獻發現該階段#0等速運動聚類的研究與前一階段的研究相比,將研究的重點集中到了運動性疲勞以及非穩定狀態肌電的研究。例如,谷茂恒等人[13]在2015年發表的《振動訓練緩解肌肉運動性疲勞的sEMG研究》通過肌電觀察了振動訓練對緩解肌肉疲勞的影響。而#3全身振動訓練聚類在這一階段的研究熱點集中在了組織工程以及組織構建上。例如,羅莉斯等人[14]在《在振動結合負重刺激對下肢表面肌電均方根振幅的影響:基于4種刺激下半蹲起提踵練習》中研究了不同振動頻率結合不同負重對下肢各肌群的影響。

圖6 研究熱點時間線聚類圖譜

5 結論

體育領域的肌電研究在2008年之后進入了一個快速發展的階段,研究的規模不斷擴大,在2014年其核心期刊發文量達到了頂峰。從目前的狀況看體育領域肌電研究的核心期刊發文量逐漸下降。

從作者、機構的合作網絡可以看出已經形成了幾個較大的科研群體,但是從整體來看單點仍然較多。建議在未來的研究中開展廣泛合作,綜合各個研究作者、機構的研究優勢從而推動體育領域肌電研究的繁榮發展。

研究熱點主要集中在肌電、肌電圖、生物力學、運動學、表面肌電等。研究熱點時間線聚類圖譜的可以看出在研究的早期基礎理論研究較多,在研究的繁榮期肌電研究廣泛地與各個運動項目相結合,而在近期研究多集中在組織工程與運動性疲勞方面。