良好睡眠

隨著社會(huì)節(jié)奏的加快,睡眠問題日益突出,對人們身心健康的負(fù)面影響,給人們生活、工作及學(xué)習(xí)帶來的疾病負(fù)擔(dān)也逐漸凸顯,因此越來越受到政府和社會(huì)的重視。《健康中國2030》之心理健康促進(jìn)行動(dòng)提倡關(guān)注睡眠健康,并明確提出兩個(gè)目標(biāo),一是成年人每天的平均睡眠時(shí)間從目前的6.5小時(shí)提高到7~8小時(shí),二是失眠癥患病率的上升趨勢減緩。

睡眠健康是身心健康的基石,也是健康的重要組成部分。睡眠問題在社會(huì)生活中是一個(gè)比較普遍的現(xiàn)象,常常被大眾所關(guān)注、所談?wù)摚谌祟惤】抵械牡匚唬藗儏s往往認(rèn)識不足。普通人群中約有三到四成的人曾主訴有睡眠問題,當(dāng)然其中既包括成為疾病的失眠癥,也包括只是表現(xiàn)為失眠癥狀的亞臨床或亞健康狀態(tài)。按照規(guī)范的疾病診斷標(biāo)準(zhǔn),失眠癥的患病率在9~15%之間,可見它已屬于常見病。

為什么要強(qiáng)調(diào)睡眠健康?

1睡眠是一種生命現(xiàn)象,要占據(jù)人生中大約三分之一的時(shí)間。人在睡眠時(shí)其器官和調(diào)節(jié)系統(tǒng)并非處于關(guān)閉狀態(tài),即并非“關(guān)機(jī)熄火”,而是轉(zhuǎn)換了一種新的運(yùn)行狀態(tài),就像進(jìn)入了“夜班”工作模式。

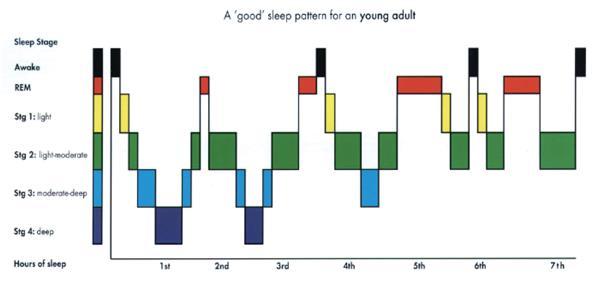

人進(jìn)入睡眠狀態(tài)之后也不是恒定不變的,睡眠是按一定節(jié)律進(jìn)行的,分為快速眼動(dòng)睡眠期和非快速眼動(dòng)睡眠期,非快速眼動(dòng)睡眠又包括1期、2期、3期和4期睡眠,1期和2期屬于淺睡眠,3期和4期屬于深睡眠;快速眼動(dòng)睡眠也稱為夢睡眠,即人們常常在這個(gè)時(shí)間段有夢境體驗(yàn)。人們從淺睡眠到深睡眠,再到淺睡眠,這樣周而復(fù)始交替進(jìn)行,一夜大約有4~5個(gè)周期,每個(gè)周期大約90分鐘。每個(gè)周期深睡眠和淺睡眠的比例是不同的,1期約占5%,2期占45%~55%,3期約占5%,4期占12%~15%,夢睡眠期占20%~25%。一般深睡眠多發(fā)生于前半夜,夢睡眠多發(fā)生于后半夜,這就是正常人的睡眠結(jié)構(gòu)或者睡眠模式(如下圖所示)。

正常人的睡眠周期

2人體在睡眠中會(huì)發(fā)生一系列的生理變化。睡眠中整體的生命代謝活動(dòng)是減弱的,比如體溫、心率、呼吸都會(huì)隨睡眠的加深而降低,還有一系列內(nèi)分泌激素水平的變化。在非快速眼動(dòng)睡眠尤其深睡期,蛋白質(zhì)合成增加,有利于機(jī)體的修復(fù)、發(fā)育和生長,以及免疫力的提高;而快速眼動(dòng)睡眠更有利于神經(jīng)和智力的發(fā)育。

可見睡眠是一個(gè)恢復(fù)體力和精力的生理過程,對尚未發(fā)育成熟的兒童青少年尤為重要。比如青少年體內(nèi)生長激素的分泌高峰一般發(fā)生在晚上11點(diǎn)到凌晨1點(diǎn)之間,如果這個(gè)期間不能進(jìn)入睡眠狀態(tài),那么就會(huì)錯(cuò)過這一生長的寶貴機(jī)會(huì),影響到體格的發(fā)育生長,這就是我們提倡早睡的道理所在。近年來很多有關(guān)睡眠與認(rèn)知功能的研究發(fā)現(xiàn),人在睡眠中腦脊液周期性流動(dòng)增大,從而更多地清除大腦代謝廢物,更有利于改善大腦功能。

正常人的睡眠周期

既然睡眠有這么重要的生理功能,可想而知,如果睡眠出現(xiàn)了問題,必然會(huì)帶來一系列的身心損害。

輕者次日無精打采,哈欠連連,昏昏欲睡;重者頭昏腦脹,直接影響工作和學(xué)習(xí),降低生活質(zhì)量。長時(shí)間的失眠可以引起人體免疫力下降,肥胖,以及記憶減退、反應(yīng)減慢、認(rèn)知能力障礙、情緒不穩(wěn)、煩躁、焦慮、抑郁等心理障礙,還與糖尿病、高血壓、冠心病、癡呆、精神疾病的發(fā)病相關(guān),甚至還會(huì)縮短一個(gè)人的壽命。

常見的睡眠障礙有哪些?

目前國際上將睡眠障礙分為失眠障礙(失眠癥)、過度嗜睡障礙、睡眠相關(guān)呼吸障礙、睡眠—覺醒晝夜節(jié)律障礙、睡眠相關(guān)運(yùn)動(dòng)障礙以及異態(tài)睡眠障礙六大類。導(dǎo)致失眠的原因有很多,許多軀體疾病可以直接引起失眠,一些心理因素和精神疾病也是失眠的常見原因,還有一些具有興奮作用的飲料和藥物以及倒班、洲際旅行等原因。

一旦出現(xiàn)失眠,應(yīng)該怎么選擇治療方法?

失眠癥的治療方法主要包括藥物治療、心理治療、物理治療、日光療以及中醫(yī)治療等。需要強(qiáng)調(diào)的是,慢性失眠,尤其對老年人,心理治療應(yīng)是基礎(chǔ)治療,單用藥物往往不能奏效。但是這一點(diǎn)常常被忽視,也是因?yàn)樾睦碇委熧Y源的不足,絕大多數(shù)失眠患者不能獲得心理治療的醫(yī)療服務(wù),從而導(dǎo)致多數(shù)患者不能獲得及時(shí)的療效而遷延不愈。

目前比較有臨床療效證據(jù)的失眠癥心理治療方法是認(rèn)知行為治療,它又分為認(rèn)知治療和行為治療兩部分,后者又包括刺激控制、睡眠限制和放松訓(xùn)練等,而基本的睡眠衛(wèi)生教育也是不可忽略的。

一般來講,心理治療起效較慢,但作用持久,更接近于對因治療;而藥物治療起效較快,屬于對癥治療。因此,本著“急則治其標(biāo),緩則治其本”的原則,藥物與心理治療結(jié)合起來進(jìn)行綜合干預(yù),在臨床上是常規(guī)選擇。

選用安眠藥物,可依據(jù)兩個(gè)主要特點(diǎn):藥物血藥濃度的達(dá)峰時(shí)間和半衰期。要根據(jù)入睡困難、易醒、早醒的不同臨床特征而選擇相應(yīng)的不同特點(diǎn)的藥物,盡量做到精準(zhǔn)選藥。比如,有些只有入睡困難的癥狀,一旦入睡就能一覺睡到天亮,那就只選用短半衰期的藥物(如唑吡坦)幫助快速入睡即可,就不會(huì)影響次日早晨的精神狀態(tài);如果夜間入睡后容易醒,就選用半衰期較長一點(diǎn)的藥物(如右佐匹克隆);如果凌晨早醒,不能再入睡,就要選用長半衰期的藥物(如艾司唑侖、勞拉西泮)。總之,既要保證充足的夜間睡眠時(shí)間,同時(shí)又能在次日白天保持足夠清醒的狀態(tài)。

對于藥物治療,常存在兩個(gè)誤區(qū)

A有些人對藥物的副作用看得過重,擔(dān)心安眠藥成癮,或者擔(dān)心所謂的“刺激”大腦,造成記憶損害,甚至導(dǎo)致癡呆,從而一概排斥用藥。其實(shí),隨著醫(yī)藥科技的發(fā)展,目前已經(jīng)有許多低成癮風(fēng)險(xiǎn)的安眠藥,而且在醫(yī)生的指導(dǎo)和監(jiān)測下,適時(shí)、適量地使用,成癮的概率已經(jīng)大大降低。況且,當(dāng)因疾病需要而應(yīng)該使用卻沒有使用時(shí),失眠本身所帶來的損害可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于藥物的副作用,正是兩害相權(quán)取其輕。

B有些人從心理上特別離不開藥物,形成對藥物的心理暗示,表現(xiàn)為不相信自己能夠離開藥物,尤其在臨睡前有這種強(qiáng)烈的意識,從而不得不連續(xù)用藥,有時(shí)哪怕劑量很小也“有效”,這是一種心理依賴現(xiàn)象。這時(shí)就需要在醫(yī)生的指導(dǎo)下,通過認(rèn)知行為治療或暗示治療,逐漸減少劑量,直至完全停藥。

除了上述常見的失眠及其恰當(dāng)?shù)膽?yīng)對措施外,人們還非常關(guān)注午睡、倒班和飲酒對睡眠的影響。

午睡 午睡對大多數(shù)中國人來說是一個(gè)生活習(xí)慣,但在一些大城市由于通勤時(shí)間的限制沒有午睡時(shí)間。那么究竟如何看待午睡,如何午睡才好呢?有許多研究已經(jīng)證明,午睡對身心健康也是有好處的,它可以適當(dāng)減慢心率,降低血壓,使人的身心得到放松,緩解緊張情緒。

有人做過試驗(yàn),午睡可以提高人在下午的記憶力、注意力、執(zhí)行力等認(rèn)知功能,甚至可以將上午人腦接受、識記的信息進(jìn)行整理,從而提高學(xué)習(xí)和考試成績。午睡的時(shí)間一般建議在10~30分鐘,如果睡得過多,尤其進(jìn)入深睡,那么下午上班時(shí)會(huì)感到身體乏力,萎靡不振,反而適得其反。即使午睡時(shí)間不能完全入睡,閉目安神,進(jìn)入似睡非睡狀態(tài)也是有益的,有時(shí)甚至接近睡著的效果。

倒班 由于社會(huì)分工的不同,有些人需要上夜班,這樣就不得不改變睡眠—覺醒節(jié)律。保持相對恒定的睡醒節(jié)律是睡眠健康的基礎(chǔ),因此我們主張夜班后應(yīng)有一定的時(shí)間來適當(dāng)?shù)匮a(bǔ)充睡眠(不必補(bǔ)足),然后在下班后的當(dāng)天晚上按照平時(shí)的睡眠時(shí)間習(xí)慣保持同步的睡眠,使得自己盡快恢復(fù)到原有的睡眠節(jié)律,即最小限度地改變生物節(jié)律,最大限度地保持原有的生物節(jié)律。因此,要避免連續(xù)上夜班。

飲酒 有些人喜歡睡前飲酒,好像可以睡得“更快、更好”,其實(shí)酒精對睡眠結(jié)構(gòu)和節(jié)律具有破壞作用。盡管不同量的酒精對不同人的睡眠作用有所差異,如小量酒精對有些人具有抑制作用(加快入睡),而對有些人具有興奮作用(失眠),但酒精總是抑制深睡,促進(jìn)早醒,減少睡眠時(shí)間,降低睡眠質(zhì)量。因此睡前飲酒是干擾睡眠的一個(gè)不良習(xí)慣。

最后需要強(qiáng)調(diào)的是,要保持一個(gè)良好的睡眠,除了養(yǎng)成一個(gè)規(guī)律的睡眠習(xí)慣之外,“睡眠能量”的積累也很重要,即白天要有一定的體力和精力的付出。過于緊張忙碌固然影響睡眠,但一天到晚無所事事、碌碌無為同樣也不利于睡眠。如果出現(xiàn)失眠,要及早識別,及早干預(yù),首先要處理好情緒反應(yīng),避免失眠與焦慮形成惡性循環(huán),還要注意適當(dāng)轉(zhuǎn)移對失眠的過分關(guān)注。

賈福軍,醫(yī)學(xué)博士,精神科教授,主任醫(yī)師,博士生導(dǎo)師,廣東省醫(yī)學(xué)領(lǐng)軍人才,廣東省精神衛(wèi)生中心主任,廣東省人民醫(yī)院精神衛(wèi)生研究所所長。全國睡眠與心理衛(wèi)生科學(xué)首席科學(xué)傳播專家,中國康復(fù)醫(yī)學(xué)會(huì)精神衛(wèi)生康復(fù)專業(yè)委員會(huì)主任委員,中國醫(yī)師協(xié)會(huì)精神科醫(yī)師分會(huì)睡眠醫(yī)學(xué)專業(yè)委員會(huì)主任委員,中華預(yù)防醫(yī)學(xué)會(huì)精神衛(wèi)生分會(huì)副主任委員,中國醫(yī)療保健國際交流促進(jìn)會(huì)精神衛(wèi)生分會(huì)副主任委員,中國民族衛(wèi)生協(xié)會(huì)心理健康分會(huì)主任委員,廣東省心理健康協(xié)會(huì)會(huì)長。國家衛(wèi)生健康委員會(huì)精神衛(wèi)生和心理健康專家委員會(huì)委員,中央保健委專家組成員。