歐內斯特·盧瑟福的夢想

編譯 喬琦

19世紀與20世紀之交,歐內斯特·盧瑟福(Ernest Rutherford)是快速發展的放射性物理學領域冉冉升起的明星。19世紀90年代,在傳奇的劍橋大學卡文迪許實驗室工作時,盧瑟福發現了α輻射和β輻射,并且和科學界傳奇人物J. J. 湯姆孫(J. J. Thomson)共同發表了論文,獲得了善于設計各種簡易但巧妙實驗的名聲。1898年,27歲的盧瑟福離開了卡文迪許實驗室,在加拿大蒙特利爾的麥吉爾大學擔任教授。在那里,盧瑟福依舊活躍,發表了一篇又一篇探索各類放射性現象的論文。

不過,盧瑟福在1901年3月寫給導師湯姆孫的一封信表明,他當時對自己職業生涯的狀況很是不滿,尤其不滿自己當時工作的地點。20世紀初,世界上最重要的物理學實驗室集中在歐洲。相較之下,北美的物理學研究機構,往好里說,是雜亂的暴發戶;往壞里說,則是毫無希望的死水。遠離物理學研究中心的現實令盧瑟福感到孤立和挫敗。他在信中對湯姆孫說:“相比在卡文迪許實驗室工作的多年時光,我覺得自己現在有些脫離主流科學界,并且失去了很多與對物理學感興趣的人交流的機會。我認為,這種孤立感正是外派物理學家前往英國殖民地任教的一大缺陷。”盧瑟福還在信中懇請湯姆孫,如果英國本土出現了空缺的教授職位,一定要告訴他。然而,湯姆孫當時也沒有可以推薦給盧瑟福的任何職位,后者似乎完全沒有希望回到英國本土。20世紀初,放射性研究的競爭日趨激烈,這更是令遠離重要物理學實驗室的盧瑟福憂心忡忡。毫無疑問,他在研究的問題,歐洲的很多同行也在研究。盧瑟福擔心,自己的工作會因為遠離歐洲物理學界而遭到忽視,甚至無視。為此,盧瑟福改變了他的論文發表策略。他開始尋找各種能夠確保自己的發現快于競爭對手并且被歐洲同行看到的方法。盧瑟福的這番努力不僅確保了他本人未來在物理學的地位,更是推動了20世紀最有影響力的科學期刊之一《自然》(Nature)的崛起。

歐內斯特·盧瑟福肖像

求學時代的盧瑟福

1871年8月30日,盧瑟福出生于新西蘭南島,是家里的第四個孩子,父親詹姆斯(James)是出生于蘇格蘭的車輪修造工,母親瑪莎(Martha)是出生于英格蘭的學校教師。盧瑟福一家住在相對偏遠的地方,但父母仍努力保證孩子們能夠接受良好的教育。盧瑟福很快就憑借自己的數學和物理學天賦,在學生中脫穎而出。1894年,在獲得新西蘭坎特伯雷學院(現坎特伯雷大學)學士學位后,盧瑟福申請并贏得了英國皇室的1851年博覽會獎學金。這項獎學金旨在支持博士和博士后工作,是英國最出名的幾大獎學金之一。1851年博覽會獎學金本來僅限于英國本土學生申請,1894年第一次向出生于英國殖民地的學生開放,而盧瑟福正好在這一年畢業。拿到獎學金后,盧瑟福選擇在卡文迪許實驗室繼續物理學研究,師從以陰極射線方面的工作而名噪一時的J. J. 湯姆孫。

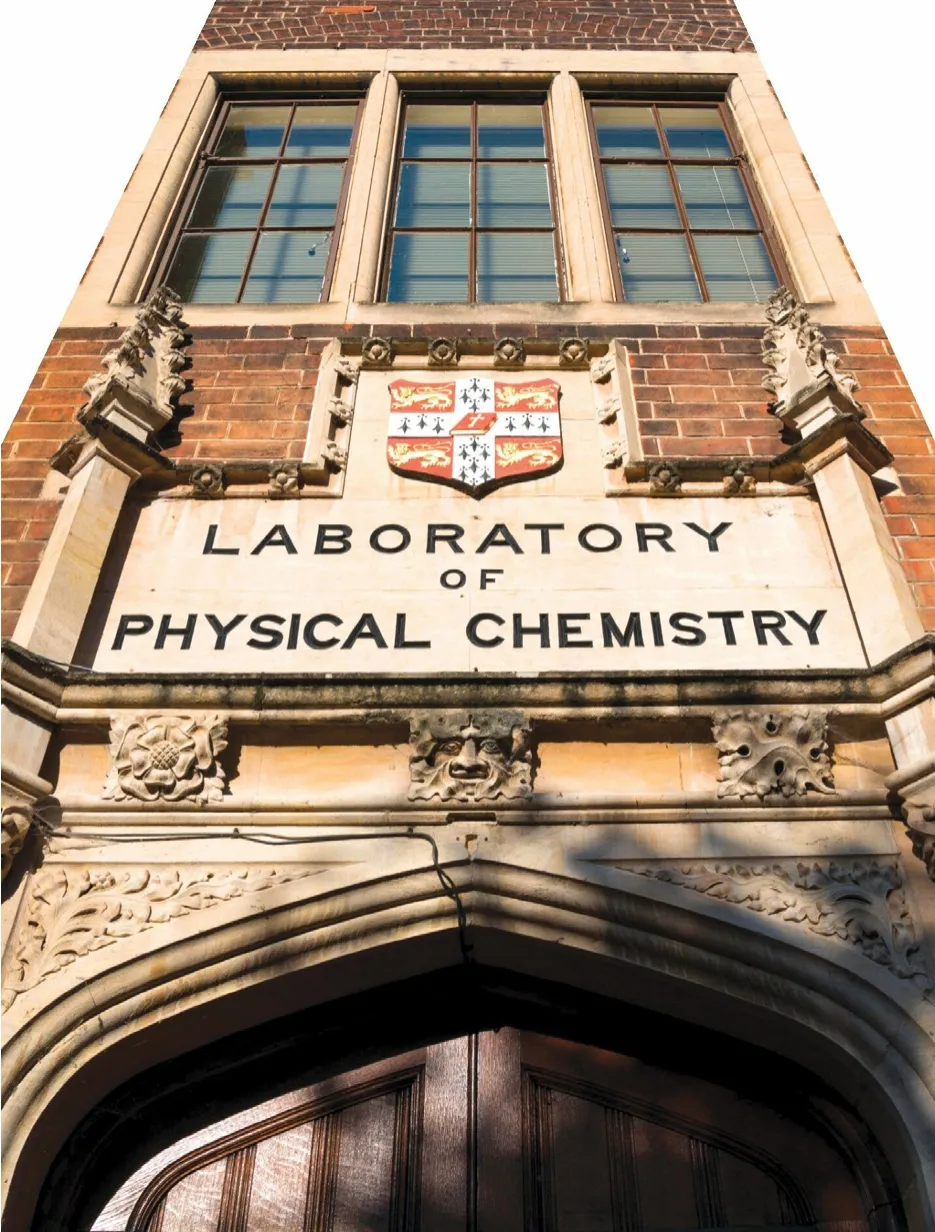

劍橋大學卡文迪許實驗室

湯姆孫對盧瑟福很是關心。早在盧瑟福來英國之前,湯姆孫就開始和自己的夫人羅斯(Rose)一起為這名學生尋找住處。盧瑟福一到劍橋,湯姆孫就熱心地把這個新西蘭年輕人介紹給了實驗室的老員工和新同事。湯姆孫對盧瑟福的科研工作很感興趣,給予了后者很大支持,對后者的實驗也提出了諸多建議。盧瑟福在給家里的一封信中寫道:“對導師湯姆孫,我給出了自己能想到的最高敬意。”

雖然得到了湯姆孫的支持,但當時的卡文迪許實驗室并非都是對盧瑟福友好的聲音。實驗室里的英國人認為盧瑟福是局外人和入侵者。盧瑟福在給家里的信中抱怨說,部分同事排擠和嘲笑他,他們甚至會故意阻撓盧瑟福用實驗室的儀器。此外,由于和身處新西蘭的未婚妻瑪麗·牛頓(Mary Newton)分居兩地,這也令盧瑟福頭疼。

不過,盧瑟福很快就在無線電波的傳播和探測方面取得了重大科學成就。他在回新西蘭期間發明了新型無線電波探測器,并且帶去了劍橋。6個月后,他就寫好了一篇以此為主題的論文,準備在倫敦皇家學會會議上發表。與此同時,這位年輕門徒的才干愈發令湯姆孫感到驚艷,后者更是將盧瑟福的工作介紹給了在物理學界的所有同事。雖然盧瑟福在抵達劍橋之初備受年輕同行的冷遇,但他的才能和湯姆孫的指導迅速為他在英國物理學界贏得了一席之地。

倫琴射線和放射性

盧瑟福在卡文迪許實驗室工作期間,正好趕上了物理學世界的一段重要發現。1895年,物理學家威廉·倫琴(Wilhelm Conrad R?ntgen)在用真空放電管做實驗時注意到了一種有趣的現象:當他把手放在放電管和涂有氰亞鉑酸鋇的屏幕之間時,屏幕上出現了他手部骨骼的昏暗圖像。人們很快就意識到倫琴發現了一種全新的波,并將其命名為“倫琴射線”。這一發現迅速引起了科學界和公眾的轟動。不過,倫琴本人更希望稱這種波為“X射線”。最終,大多數英語世界的科學家都接納了他的這個意見。

倫琴發現X射線后,許多科學家都開始研究這種全新的波。巴黎綜合理工學院教授亨利·貝克勒爾(Henri Becquerel)就是其中之一。他感興趣的是,天然磷光礦物是否也會發出X射線或者其他未知射線。1896年3月,他向法國科學院報告了一項不同尋常的發現:一天晚上,他把硫酸鈾酰鉀和包裝好的照相底片一起放在抽屜里;第二天一早,照相底片上卻出現了硫酸鈾酰鉀這種鹽的剪影。后續實驗表明,即便這些鹽沒有暴露在陽光之下,也會令照相底片感光——這就意味著,貝克勒爾所說的“鈾射線”的產生和鹽的磷光現象沒有關系。

這一系列新發現激發了盧瑟福的科學想象。他和湯姆孫合作完成了一篇頗有影響力的論文“論電在暴露于倫琴射線下的氣體中的通路”。這篇論文1896年發表于英國月刊《哲學雜志》(Philosophical Magazine)。不過,最令盧瑟福感興趣的還是貝克勒爾的發現,他很快就把研究重點轉向了鈾鹽的神秘放射物。

雖然貝克勒爾的發現并沒有立刻激起像人們對倫琴射線那樣的巨大關注,但盧瑟福并不是唯一一個對這個課題感興趣的科學家。當時正在丈夫皮埃爾·居里(Pierre Curie)巴黎高等物理化工學院實驗室工作的瑪麗·居里(Marie Curie)也研究起了貝克勒爾的鈾射線。她很快就發現,有幾種物質——其中最出名的當屬瀝青鈾礦——也會釋放鈾射線。居里夫人改用“放射性”一詞描述自己正在研究的這種現象。1898年,居里夫婦和化學家古斯塔夫·貝蒙(Gustave Bémont)宣布發現了兩種新元素:釙(polonium,為紀念瑪麗·居里的祖國波蘭而取的名字)和鐳。這兩種元素的放射性都要比鈾強千百倍。

盧瑟福的“殖民地任命”

居里夫婦的實驗室里涌現了一項又一項令人激動的發現,而盧瑟福也很快有了自己的成果。1898年,他證明有兩種不同類型的鈾射線,并命名為“α射線”和“β射線”。α射線帶正電,并且很容易被大多數物質吸收;β射線帶負電,并且可以幾乎完全不受阻礙地穿過金屬。盧瑟福的實驗簡潔而精妙:他找來了一塊鈾,然后不斷在上面覆蓋薄鋁片;鈾上的薄鋁片每增加一層,他就測定一次鈾電離氣體的能力。結果證明,帶正電的α射線無法穿過3層薄鋁片,但β射線卻能電離12層薄鋁片之外的氣體。

1905年,盧瑟福在麥吉爾大學麥克唐納物理學實驗樓

同年,麥吉爾大學聘任盧瑟福為教授。這份來自英國殖民地的任命多少有些令人意外。雖然盧瑟福有湯姆孫的大力推薦,但他很清楚,這個職位競爭激烈,自己并沒有多少勝算。當時,麥吉爾大學擁有全球設備最優良的研究實驗室之一:麥克唐納物理學實驗樓。1893年,實驗樓投入使用時,就因其優雅的建筑風格、令人艷羨的圖書館、造價不菲的實驗設備和15萬加元的高昂維修費用引起了國際社會的廣泛關注。盧瑟福在1898年4月22日給瑪麗·牛頓的信中寫道:“麥吉爾大學的教授職位很可能會引起全英國的激烈競爭,我實在沒有把握最后贏得這個職位。”

不過,麥吉爾大學最后選擇了盧瑟福。于是,這個年輕人生平第二次收拾行囊,奔赴一片此前從未踏足的大陸。在兩名杰出合作者的幫助下,盧瑟福抵達加拿大后很快就重啟了放射性領域的研究。其中一位是盧瑟福的第一位研究生哈里特·布魯克斯(Harriet Brooks);另一位則是化學家弗雷德里克·索迪(Frederick Soddy),他在1900年從牛津大學轉來麥吉爾大學,加入盧瑟福的團隊。盧瑟福開始和布魯克斯一道研究起放射性元素釋放的粒子和射線。

1903年,盧瑟福和索迪以這些工作為基礎,發表了一篇論文,證明了放射性是原子“嬗變”的結果。這篇論文發表后,像開爾文勛爵(Lord Kelvin)這樣的保守派物理學家批評了其中“放射性可以將某種元素轉變成另一種”的觀點,認為這無異于煉金術。不過,盧瑟福和索迪還是成功說服了頑固派之外的所有人。他們用充分的證據證明,放射性元素在釋放出α射線、β射線和γ射線后,確實會改變化學性質。他們利用麥克唐納實驗樓的氣液脹管機——當時世界上最先進的實驗設備,只有寥寥幾家實驗室擁有——將鐳和釷的放射產物冷卻成液體,并且證明,這些液態放射產物的化學性質與鐳和釷不同。盧瑟福和索迪分別在1908年和1921年憑借這項工作獲得諾貝爾化學獎。盧瑟福在麥吉爾大學工作的最大劣勢是地理位置。雖然他找到了像索迪和布魯克斯這樣的高產合作者,但這位年輕的物理學家還是覺得自己離物理世界的中心太遠。雖然這里有無數全球頂尖的昂貴設備,但仍不足以取代盧瑟福在卡文迪許實驗室體驗過的那種群英薈萃的感覺——更何況,沒過多久,布魯克斯和索迪離開了蒙特利爾,轉去了英國。1901年,盧瑟福給門徒布魯克斯在卡文迪許實驗室謀了一個職位,這也反映了他的真實想法:物理學家要想有所建樹,就必須在英國(或者歐洲)工作。布魯克斯在1903年回到了蒙特利爾,但那個時候,索迪已經去了倫敦大學學院。

缺少頂尖人才并不是盧瑟福這份“殖民地任命”的唯一劣勢——他還擔心被居里夫婦擊敗。盧瑟福并不甘心成為又一個跟在這對巴黎夫婦身后做放射性研究的物理學家,他要引領這個領域的研究。盧瑟福在當時給母親的一封信中,清楚地表明了他的競爭欲望以及盡快發表研究工作成果的渴望:“這條研究路上總是有很多人在相互競爭,所以我必須不斷前進,必須盡快發表我目前的研究。只有這樣,才能保持競爭力。目前,這條賽道上的領先者是巴黎的貝克勒爾和居里夫婦。在過去的幾年里,他們在放射性物質這個課題上做了很多重要的工作。”

然而,要想在科研競賽中超越像貝克勒爾和居里夫婦這樣的“領先者”絕非易事。更糟糕的是,盧瑟福發現自己已經落后不少。舉個例子,1899年11月,盧瑟福正準備向《哲學雜志》投稿一篇論文,主題是概述放射性釷如何誘發其他物質的放射性,也即他所謂的“受激放射性”現象。然而,居里夫婦當時也在研究這種現象,并且率先發表了相關工作。等到盧瑟福的論文發表于1900年2月的《哲學期刊》上時,結尾處只好帶上了承認巴黎人率先完成了相關研究的苦澀說明:“我們在本論文的出版過程中收到了11月6日的《法國科學院通報》(Comptes Rendus),其中包含了一篇居里夫婦的論文和貝克勒爾的注釋,主題是鐳和釙激發的其他物質的放射現象。”

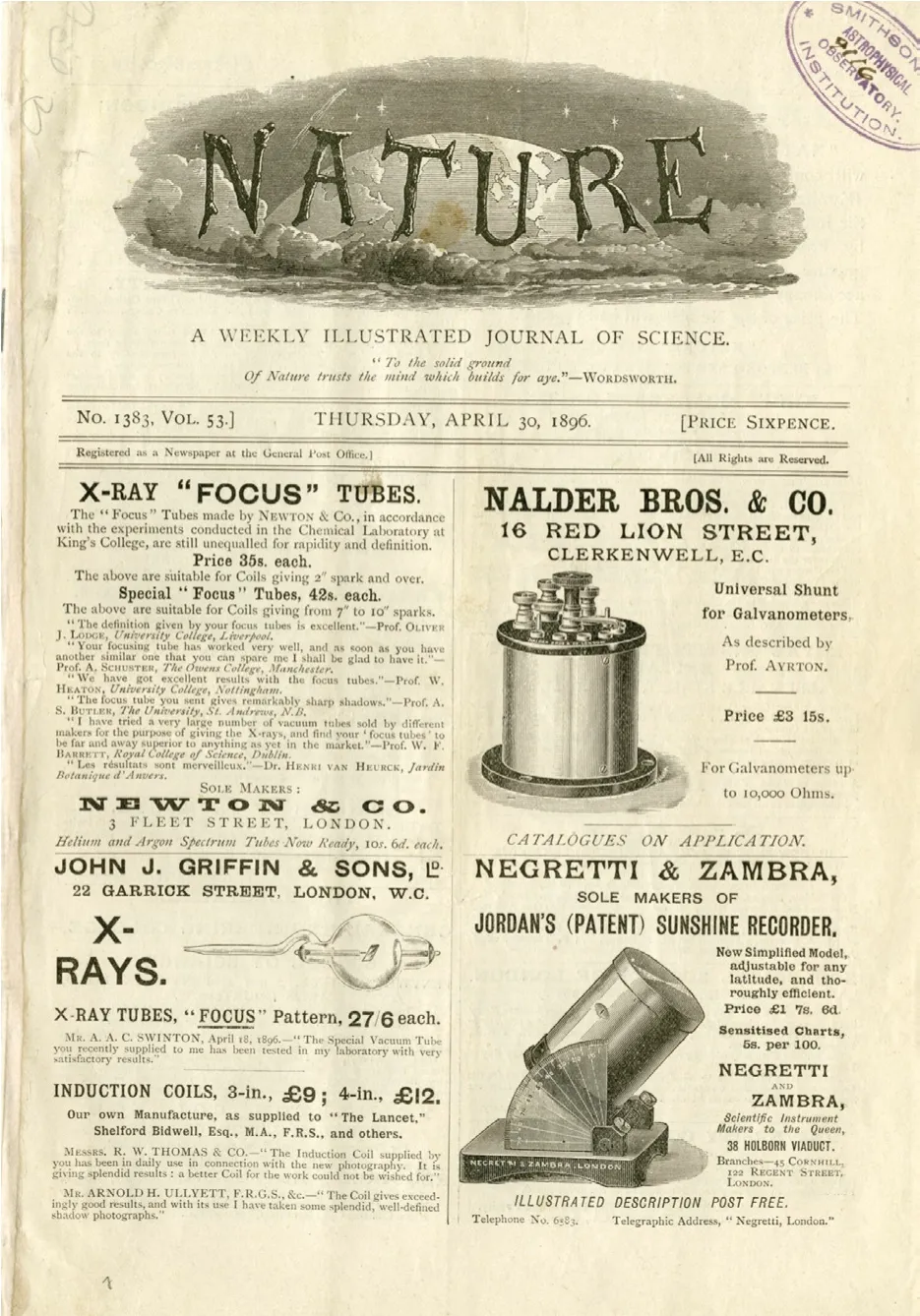

1896年某期《自然》期刊的扉頁,彼時正是放射性研究方興未艾之際

研究成果被搶先發表,對盧瑟福的職業規劃和個人自尊都是一次沉重打擊。他把很大一部分責任都歸咎于自己任職的地域。由于加拿大離大部分主流物理學期刊的主辦地都很遠,盧瑟福的論文常常要花一個多月才能抵達大西洋彼岸的期刊編輯辦公室。同樣,期刊編輯的審稿意見也常常要花一個多月才能送抵盧瑟福手中。這一來一回的延遲造成了重大影響。舉個例子,盧瑟福和布魯克斯在1899—1900年間完成的早期研究成果,直到1902年才正式發表。相比之下,像貝克勒爾和居里夫婦這些“領先者”,他們的論文初稿只需要幾天就能送到頂級期刊《法國科學院通報》的編輯辦公室,這顯然要大大領先于盧瑟福。于是,盧瑟福開始尋找能夠盡快發表研究成果的途徑,并且迅速注意到了英國受眾最廣的科學期刊之一:《自然》(Nature)周刊。

盧瑟福和《自然》

1900年,《自然》期刊剛剛走過了30多個年頭,負責編輯事宜的仍舊是期刊創辦者、天文學家諾曼·洛克耶爾(Norman Lockyer)。這份期刊在創刊之初的幾十年里,主要是以科學爭論而聞名。《自然》以周為單位的出版周期——以及19世紀英國皇家郵政的信件處理速度——讓這本期刊“給編輯的信”專欄成為科學家唇槍舌劍的理想平臺。對當期《自然》討論話題感興趣的讀者可以在讀完文章后立刻寫一封信并寄到位于倫敦的編輯辦公室,然后等待下一期的回應。19世紀末,這個專欄討論(或者說爭論)的主題包括像地球年齡、最新的進化理論這樣的重大科學議題。

隨著科學界對X射線的興趣與日俱增,《自然》又為這個專欄開發了新用途:宣布令人激動的最新研究成果。當時,像《自然》及其競爭對手《電學消息》(The Electrician News)、《化學消息》(Chemical News)這樣的專業科學周刊憑借其出版速度積攢了一大批對倫琴射線感興趣的讀者。它們為研究人員提供了平臺,通過這些平臺,研究人員對X射線的各種初步實驗結果和理論可以在提交后的一周內就被讀者看到,從而最大程度地避免被其他研究者搶先一步。很快,《自然》的各大版面充斥著那些做了新X射線研究并急于報告發現的物理學家的來信,其中最出名的是,《自然》發表了第一份倫琴論文的英譯版以及全英國拍攝的第一張X射線照片。

在1899年被居里夫婦搶先發表研究成果之前,盧瑟福從沒有向《自然》投過稿,這或許是因為他更習慣在皇家學會期刊這樣的著名學術期刊上發表內容更為詳盡的論文。不過,盧瑟福很快改變了這個習慣。1901—1908年間,盧瑟福向《自然》提交了至少12封簡短的投稿信,研究主題包括放射性現象的熱效應、鐳釋放的氦數量、放射性強度與放射性物質濃度之間的關系、鐳釋放的α射線的電荷。他也仍舊會向《哲學雜志》和《倫敦皇家學會學報》(Proceedings of the Royal Society of London)提交長論文,但只會把這部分投稿留給自己最重要、最優秀的工作。同時,盧瑟福會把那些他認為日后還有深入研究空間的初步研究結果提交給《自然》,以避免他在受激放射性研究一事上遭遇的挫折再次出現。

有意思的是,雖然盧瑟福當時急于尋找各種快速發表研究成果的渠道,卻沒有向《自然》之外的其他科學周刊投稿。1902年,他和索迪合作撰寫了一篇以釷放射物為主題的長論文,并向《化學消息》投稿了論文的前面幾個部分。不過,在索迪離開麥吉爾大學之后,盧瑟福便沒有向該期刊投稿論文的剩余部分。另外,他也沒有向《電學消息》投稿的習慣。這番取舍的根源可能是盧瑟福對自己物理學家身份的強烈認同。《化學消息》主要是面向英國化學家的,而《電學消息》的受眾主要是工程師和應用科學家。很多人都知道,盧瑟福獲得諾貝爾化學獎(而非物理學獎)時,他其實內心有些芥蒂。

在盧瑟福的出版策略中,北美地區的期刊沒有多大戲份。其實,美國也有一份科學周刊《科學》(Science),并且這份期刊也有類似《自然》“給編輯的信”專欄這樣的內容。此外,《科學》期刊位于紐約的編輯辦公室也顯然要比位于倫敦的《自然》期刊編輯辦公室離蒙特利爾更近,但盧瑟福確實沒有考慮《科學》。他也完全沒有在加拿大期刊上發表論文的想法,更是從沒想過在居里夫婦的大本營法國期刊上直接挑戰競爭對手。

盧瑟福以英國期刊為重的論文發表策略表明,除了追求發表速度,他還希望有一群固定的受眾(比如英國科學家)。盧瑟福的母語是英語,在英國期刊上發表論文顯然能體現他的語言優勢,并且能夠增加那些正在尋找新同事的英國物理學家注意到他的工作的可能。特別需要指出的是,盧瑟福當時拒絕了新西蘭維多利亞大學學院、西澳大學和紐約哥倫比亞大學的物理學教授職位,這表明,他的夢想不只是離開麥吉爾大學,更是想要回到英國。

盧瑟福的投稿選擇不僅重塑了自己的職業軌跡,更是改變了《自然》期刊的未來。快速發表研究成果以避免被他人捷足先登在科學界并不是什么新鮮事。舉個例子,《法國科學院通報》就是法國科學家快速發表研究成果的大本營。然而,在X射線和放射性研究大放光芒之前,《自然》原本并不是科學家的主流選擇。此外,即便是在放射性研究領域,《自然》也只是邊緣刊物。例如,居里夫婦就幾乎沒在上面發表過文章;但由于有了盧瑟福的頻繁發文,《自然》逐漸成為這一領域學者的必讀出版物。

盧瑟福的投稿還大大提升了《自然》的國際影響力。19世紀,這份刊物的主要受眾局限在英國科學界,在歐洲科研中心工作的學者幾乎都不訂閱,反倒是在美國還有小部分讀者。當時,向《自然》投稿的主要也是英國人。然而,到了1910年,全世界的物理學家都在閱讀《自然》,都會把他們的研究成果投寄給這份刊物。例如,在盧瑟福和美國物理學家伯特倫·博爾特伍德(Bertram Borden Boltwood)的通信中,兩人都頻繁提到,《自然》是他們發表論文的主要陣地,也是獲取他人研究信息的主要來源。

博爾特伍德可能是當時美國放射性研究領域內最重要的物理學家(這點頗有爭議)。和盧瑟福一樣,他也飽受著遠離主流科研中心(如巴黎、劍橋)之苦。事實證明,對他來說,《自然》是非常寶貴的資料來源,也是他發表成果的重要刊物。博爾特伍德有個習慣,他會把初步研究成果同時寄給美國期刊和《自然》。就像他在1906年給盧瑟福的信中提到的那樣:“我給《自然》的編輯寄去了一份簡要通信,也給12月的《美國科學雜志》(American Journal of Science)寄去了一份摘要。”盧瑟福也在諸多信件中提到自己會把初期研究成果寄給《自然》。例如,他在1906年10月寫道:“我最近做了一些實驗。實驗結果表明,在常溫下,放射物會被椰子炭完全吸收……大約一周后,你就會在《自然》上看到一篇相同主題的文章。”

國際上,其他研究放射性的科學家也紛紛追隨盧瑟福和博爾特伍德的腳步,投稿給《自然》。其中最有名的當屬后來憑借發現鈾裂變而獲得諾貝爾獎的奧托·哈恩(Otto Hahn)。1905—1906年間,哈恩和盧瑟福同在麥吉爾大學工作。同盧瑟福及其他以英語為母語的同行一樣,哈恩很快就采取了向《自然》投稿初步實驗結果的策略。

盧瑟福夢想成真

盧瑟福的論文發表策略收到了成效。1906年12月,他寫信告訴母親,自己得到了英國的一份教職邀約:“曼徹斯特大學邀請我擔任物理學系主任。我覺得應該接受這份邀約。重新回到英國應該是一項明智的決定,并且有很多理由支持我這么做。我可以拿到更高的薪水,成為實驗室的負責人,此外,還有對我來說更重要的,英國離物理學科研中心要比加拿大近得多。”

1934年卡文迪許實驗室成員合影,其中包括詹姆斯·查德威克(前排左起第三位)、J. J. 湯姆孫(前排左起第六位)和歐內斯特·盧瑟福(前排左起第七位)

盧瑟福轉去曼徹斯特大學后,很快便重啟了α粒子方面的研究。他希望能找到查明α粒子究竟是由氫原子構成還是由氦原子構成的方法。1908年,他成功捕捉了足夠多的α粒子,并且運用光譜手段加以分析,結果表明,正如盧瑟福很久之前猜測的那樣,α粒子確實是由氦原子構成的。1908—1909年間,盧瑟福同訪問學者漢斯·蓋格(Hans Geiger)以及研究生歐內斯特·馬斯登(Ernest Marsden)合作,用α粒子流轟擊金屬箔。實驗結果令他們很是意外,有一小部分α粒子在接觸金屬箔后竟然反彈回來,而非像他們預測的一樣直接穿過。這一發現引發了原子理論革命。在此之前,主流原子理論是湯姆孫的“葡萄干布丁模型”。這個模型認為,正負電荷均勻分布在原子內,就像布丁上灑著的葡萄干一樣。在盧瑟福等人的發現之后,大家信奉的原子理論變成了“核模型”,也即認為正電荷集中在原子中心的致密區域。

在曼徹斯特大學期間,盧瑟福仍舊扮演著青年物理學家的導師角色。他試圖說服布魯克斯來英國同自己一起工作,但后者在1907年結婚之后便決定留在蒙特利爾。盧瑟福在曼徹斯特大學的高徒中涌現了一大批著名物理學家,其中包括發現每種元素都有專屬原子序數的亨利·莫斯利(Henry Moseley)、發現了中子的詹姆斯·查德威克(James Chadwick),以及給原子理論帶來又一場革命且日后成為量子物理學領域舉足輕重人物的尼爾斯·玻爾(Niels Bohr)。

1919年,第一次世界大戰結束之后,盧瑟福收到了一份令他更加難以拒絕的邀約:回到卡文迪許實驗室并擔任負責人。于是,盧瑟福帶著得意門生查德威克回到了卡文迪許實驗室,兩人在20世紀20年代研究了放射性衰變現象。雖然盧瑟福對放射性現象以及原子結構認識深刻,但他錯誤地認為分割原子的想法無異于白日夢。很遺憾,他沒有活到見證哈恩、弗里茨·施特拉斯曼(Fritz Stra?mann)和利澤·邁特納(Lise Meitner)證明他錯了的那天——1937年,盧瑟福在接受疝氣并發癥手術后意外死亡。

盧瑟福給世人留下了豐厚遺產。他在放射性領域和原子結構領域的工作讓物理學家認識世界的方式發生了根本性變化。他還親身指導了部分20世紀最有影響力的物理學家。此外,盧瑟福還開辟了科學出版界的新格局。不同國家、不同學科、不同研究領域的科學家都采取了他的出版策略:在給《自然》期刊編輯的信中宣布自己最令人激動的發現。如果沒有盧瑟福以及他回到英國工作的夢想,《自然》這份英國科學周刊或許永遠不可能成為聞名全球、備受追捧的科學出版物。

資料來源 Physics Today