漸江斷想

薛金煒

一

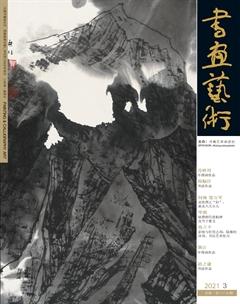

“卜茲山水窟,著就冰雪卷”——我卜居在這山水靈奇之地,畫出冰雪般晶瑩嚴冷的畫卷。這是漸江的兩句詩。在當時與后世,評論漸江其人其畫的詩文不少,若論簡明扼要而又真切鮮明,竟無過于此二句者。可知漸江是一位有明確自我意識的畫家,他在日臻完美的畫作中,日益清晰地表達自己逃離嘈雜俗世,幽靜生活,放情感受的愿望。他的詩句純凈空明,而內涵真趣,也與同是山中畸客的詩畫朋友們,拉開相當的距離:老干有秋,平崗不斷。

誦讀之余,我思元瓚。

白蓮社里詩,終歲無人和。

尺許高峰苔,與君捫膝坐。

古人余愿見,有意逃名貴。

霜樹縱如花,此中具秋氣。

傳說云林子,恐不盡疏淺。

于此悟文心,簡繁求一善。

倪迂中歲具奇情,散產之余畫始成。

我已無家宜困學,悠悠難免負平生。

敢言天地是吾師,萬壑千巖獨杖藜。

夢想富春居士好,并無一段入藩籬。

疏樹寒山澹遠姿,明知自不合時宜。

迂翁筆墨予家室,歲歲焚香供作師。

坐破苔衣第幾重?夢中三十六芙蓉。

傾來墨沈堪持贈,恍惚難名是某峰。

這樣的詩,與他的畫合二而一,是可以相互印證的。這是一片孤冷的、避世的天地,我們今天可以批評為消極。可是消極中人,往往都積極入世過,他們對于人世太認真、期望太高,導致失望,才走向消極。殊不知在中外文化史上,自有不少以質疑進步而成其意義的杰出者,以消極態度而產生積極效應的杰作。世人簡單劃線,往往會冷落那些最高潔的人格和作品。我們習慣于趨同,所以思想藝術上獨特新異的表現,反而會來自遠離人群的方外隱逸之士,形成一種孤寂冥思的傳統,漸江當是其中的佼佼者。孤冷的境界,既是他自我保護和慰藉之地,對于人世,也會有別樣的貢獻。這也是一種生命的姿態,一種審美的范式,一種精神的尋找,比起那些游戲于污濁之地的“入世”者們其實更健康向上。即使在一切希望都已破滅的心中,殘留的也是理想主義純潔的灰燼。漸江的山水畫,就是這樣一個孤傲生命刻骨銘心的表達,它在消極逃避俗世的同時,也積極地給俗世提供了一個參照,一種視野的拓展和宏大的反省。漸江正是以其嚴冷,逼視我們火熱焦慮的日常生活,以其高潔,俯身憐憫我們瑣屑卑庸的精神世界。他的冰雪卷,是浮躁之世的一帖清涼劑。

二

在關于漸江的文字資料中,其友人湯燕生說得最為深刻:“夫工于畫,非隱君子不至也,隱則逸,逸則靜,靜則專,專則為孤、為潔、為簡、為密,無妙弗臻焉。”“外迫于身世之相遭,而內息心于時之無可為役,俯仰流輩之難與作緣,而時時驚愕于所見所聞之多異。平生所志,百不一宣,故躑躅于山椒水崖寂歷無人之地,而托之翰墨游戲以送日而娛老,高潔峭刻,一意孤行。閱其畫,如對其人。其遇,足悲已。”隱君子孤潔的作品,也必是“身世之相遭”的結果,所以并沒有與世無關的藝術。時代和人生遭際初步塑造了藝術家的個性,并以“時之無可為役”——在這時代什么也干不成,把關懷人世而終于空老的畫家逼進了藝術的峽谷。末世頹風橫行,氣味相投者無幾,所以他內心充滿著對世道異化的驚愕。于是他開始以整頓山水秩序為娛,心情也漸趨沉靜。在應對具體事件的那些世俗的激動平息之后,就漸漸地在作品中閃耀出哲思的幽輝。作畫既撫慰心靈,也是更深沉廣大的生命體驗。他的山水就是他精心營造的水晶宮殿,可以安頓孤潔的靈魂。“其遇,足悲已。”湯燕生這一句話,是只有真正深知的朋友才說得出的。漸江也因為此悲,才創造出了自己生命的意義。后來,始終對這位鄉賢懷著崇敬之情的黃賓虹寫道:在道德凌替之世,“猥瑣齷齪之子,悉龂龂于利祿,躬蹈庳污,犯不韙而無羞愧;而有心世道者,方將興懷古昔,緬想高蹤,思得一二獨行耿介之士,有以立懦夫之志,戢貪競之風。舉世滔滔,微斯人其誰與歸乎?”在賓翁看來,漸江以其山水畫的卓越,成就了一面人格的旗幟。

近年,由于藝術史研究的社會學轉向,西方藝術史的“贊助人——藝術家”模式開始成為中國書畫史研究的熱點,贊助者、交易、價格等等概念,也紛紛成為時下論文的關鍵詞。藝術社會學的研究在我們面前展現了許多前所未知的歷史真相,對傳統具有顛覆幻象、打破神話的效果。于是那些我們一向崇仰的高人雅士,似乎都立即降格為飲食凡夫和交易場俗子。再高超的藝術家,當然也都有尋常人過日子的一面,無家如漸江,也得靠經商的朋友養活自己,也得到富有的收藏家那里看古代法書名畫以提升自己,他們之間互相影響,互通有無,都必不可少。但于此之外,高者自高,卑者自卑,仍需分辨。藝術社會學并不能把人類的藝術史降低為道德平均主義和才華平均主義的大眾浴場。

三

山水畫下逮明清,對客觀物象的形似要求,已讓位于對主觀性情的表達。物象之真淡化,主觀之真卻仍須依賴參照前人的藝術語言,所以傳統的重要性上升。像明末畫家李流芳這種論調,當時并非孤響:“不規規師法古人”,“縱橫酣暢,愈得真趣”看起來是強調自己的真趣,卻分明只是借古人酒杯以澆自己塊壘,實已證明了傳統重于自然。在某個歷史階段,這樣的情況,也未必不是另有意義。

漸江對傳統是崇敬的,湯燕生回憶道:漸江“聞有蓄名畫之家,則多方祈詣,愿以借觀,……常以雞鳴立門下,至昏黑不得。……主人憫其誠,更發篋恣所觀。遇有當意者,則長跽諦視,聲息俱屏,有客在旁不知,呼之飯食不應也。”吳之騄《桂雨堂文集》中也說漸江看宋元名畫“每至欣賞處,常屈膝曰:是不可褻玩”。其嚴肅恭敬,一至于此。

元以后,倪云林成為文人畫最重要的代表人物,學倪成了明清兩代畫壇的時髦。但誠如無錫前輩秦古柳先生所說:“三百年來眾口一詞學倪高士‘寫我胸中逸氣耳,噫,不學公之孤傲而學其胸中逸氣,其能得乎?使公有知,定當冷笑斯文,白眼后生。”逸氣乃精神從塵俗中得到解放之謂也。若抽去這一精魂,徒具皮毛,已是贗品。如果僅在技巧上爭似,則更等而下之了。倪雖自言逸筆草草,不求形似,其實依然是用筆精潔,造型精微,是用心之至,爐火純青之后才達到的“若不經意”的狀態。而后人學倪,或為其名所威懾,下筆精謹,失之板刻;或為其言所迷惑,頹唐自放,失之浮薄,即使略得粗貌,已是全失精神。明清畫家幾乎都臨過倪畫,而因精神的距離,往往只是一種必要的點綴和表態而已,與自己的作品并無有機聯系。

真可稱云林知音者,數百年來,當推漸江與惲南田二人。他們在時代和個人處境上都與云林有相似處,生當亂世,面對動蕩污濁的現實,內心寂寞,而生超逸出塵之想。惲說:“元人(即指云林也)幽亭秀木,自在化工之外一種靈氣。唯其品若天際冥鴻,故出筆便如哀弦急管,聲情并集,非大地歡樂場中可得而擬議者也。”出筆如哀弦急管,這真可作賞倪畫的論綱,也可作賞漸江賞南田的論綱。他們的畫共有的一種透明感,瑩潔感,用南田的話說,是“洗盡塵滓,獨存孤迥”。畫上的瑩潔與內蘊的哀響如何得以聯系,是值得深論的話題,但我們可以在他們的畫中感受到。而更主要的是,云林清寂的畫風,漸江向剛一路發展為清剛冷峻,南田則向柔一路發展為清潤靈和。三家并不雷同。和而不同,這才是真知音,真學倪。

張庚在《國朝畫征錄》中指出漸江師法云林之后說:“予嘗見漸師手跡,層崖陡壑,偉峻沉厚,非若世之疏林枯株自謂倪高士者比也。” 漸江寫黃山長巖巨嶂,虬松老樹,或秋林山澗,幽居古剎,景物與云林畫太湖迥異,這當然是畫面相異的重要原因之一。在當時重師古人而輕師造化的大氣候下,誰仍然關注自然,誰才有可能做出特異的貢獻。西方諺語云:“我播下龍種,只收獲跳蚤。”文化的傳承就是這樣,一味遺傳者,反是跳蚤,只有能變異者,才有可能成為龍種。云林給予漸江的,是精神狀態的大方向,藝術風格的大類別;漸江不似云林的,則一是生存狀態不似,二是面對的自然不似。漸江追求的是云林畫中寧靜、純潔之美,卻畫出了自己嚴靜孤冷的意境,這是黃山三十六奇峰給予他的。漸江畫《黃山天都峰圖》《西巖松雪圖》等等,皆巍峨崇高、結構森嚴如偉大建筑,奇兀冷峻、寒光凜冽如極地冰峰,開山水畫史未有之境。晚一輩的石濤后來跋漸江畫曰:“筆墨高秀,自云林之后罕傳;漸公得之一變,后諸公似學云林,而實是漸公一脈。公游黃山最久,故得黃山之真性情也,即一木一石,皆黃山本色,豐骨冷然生活。”可謂推崇備至。后來有“漸江得黃山之骨,梅清得黃山之影,石濤得黃山之神”的說法,可能為私淑石濤者流的私見,不足為據。所謂“得黃山之骨”,不過是見漸江用筆骨線勁挺而言,誠皮相之論。石濤自己就說:“山川脫胎于予也,予脫胎于山川也,我與山川神遇而跡化,所以終歸之于大滌也。”哪里有什么客觀的黃山之神?漸江畫黃山,可謂骨冷神清,此神此骨,乃天地間獨一無二之神與骨,唯漸江畫中有之。這是漸江與黃山“神遇跡化”后所生之神與骨,即使狂傲如石濤,亦敬重追慕之有加,他人妄排甲乙,只是好事之舉。

四

藝術表達人的精神,所以一個時代的藝術風氣,自有其原因。今人爭論學晉唐好還是學明清好,爭論文人畫利弊得失,想以人開的藥方醫治歷史的疾病,有點杞人憂天。盛唐藝術雄渾偉麗,首先是由于那個時代整體雄渾偉麗,藝術風格之雄偉作為社會整體的一部分,不須著意,自然雄大,為后世所不可及。明清社會在某些方面已為趨下時期,雖然一些個性鮮明的藝術家獨立人格意識更清晰了,叛逆精神更強烈了,奈何以一己之力而欲挽一世之頹勢,豈可得哉!所以在總體上,明清藝術似無法與前代爭雄。

但也因此生一契機,使中國藝術在陰柔一面得以開掘甚深,另生奇境,另成極致。在文學上這一趨勢從晚唐、兩宋已開其端;在繪畫上則集中表現為元明清的文人畫大潮。應當說這是中國藝術最為獨特的奇觀之一。清初四僧,則為有清一代文人畫家中最巍峨的高峰群,而漸江正是其中冷光閃閃的珠峰。

有一種藝術的價值,在于探究人的敏感度,我們不能苛求它參與事功的力量。陰陽剛柔,合成大道,即使有所偏,亦各得其美,不能機械地一一對應作者的世俗行為和時代大潮的流向,而簡單以剛柔二字抑揚之。趙子昂仕元,人譏其書媚軟,可是無法解釋王覺斯降清而其書依然怒張跳擲?漸江與南田都輕賤世俗,作品卻剛柔各殊。漸江的畫細線淡墨,簡靜清幽,也有其柔;但靜而勁挺,簡而寥廓,淡而真力彌滿,幽而有冰霜之氣,面對這樣的畫,你仿佛面對一位隱者,他飽看人世萬象,卻仍然驚異這宇宙的大存在,醉心這天地之大美。不過他表達這驚異,不是一驚一詫,不是慷慨激昂。他無心作秀,不求嘩眾,只有沉靜的心的世界里紛紛揚揚的大雪。

所以,漸江的畫不是讓人一見就覺得氣韻流動氣機酣暢氣勢凌人的那種。它不會讓你欣然向往,歡呼雀躍,卻會讓你愕然、屏息,久久無言。其實畫上也都是秀美的溪山,卻在簡淡中透出凝寒的意味,讓你無端感到一種威懾,似有嚴冷的目光逼視著你,讓你止步、退縮,做最后的抉擇。壯美乎?柔美乎?難言矣。

不由聯想起歐陽修一段著名的畫論:“蕭條淡泊,此難畫之意,畫者得之,覽者未必識也。故飛走遲速,意淺之物易見;而閑和嚴靜,趣遠之心難形。若乃高下向背,遠近重復,此畫工之藝爾,非精鑒之事也。”有學者分析漸江后來的影響為何遜于石濤、八大,以為漸江屬于靜美,石濤、八大屬于動美,近代天地翻覆,世重動美故爾。也許更重要的是:“飛走遲速,意淺之物易見”,此為淺美,“閑和嚴靜,趣遠之心難形”,此為深美。石濤、八大畫中,尚多淺美的因素,如八大白眼向天之魚鳥,石濤奇異狂放的筆墨,皆易吸引人。而漸江之畫,唯有深美,“覽者未必識也”。煩囂之世,人不知閑和嚴靜為何物,又如何去欣賞什么趣遠之心呢?

歷史永遠是熱鬧的,它驅趕著一代代人群,一串串事件,無數的野心和欲望,奮斗和光榮,也留下了無數精神的廢墟和物質的瓦礫。所有這些,組成了萬丈紅塵。與它相對的,有漸江山水畫的永恒冰峰。

(作者單位:常州市少年宮)