我國耕地質(zhì)量監(jiān)測研究現(xiàn)狀及展望

蔡苗 宋向陽 鄧睿 孫喜軍 呂爽

摘 要:以中國知網(wǎng)CNKI數(shù)據(jù)庫為檢索源進(jìn)行“耕地質(zhì)量監(jiān)測”主題檢索,利用文獻(xiàn)計量法對1994—2020年國內(nèi)刊發(fā)的文獻(xiàn)進(jìn)行了統(tǒng)計分析。結(jié)果表明:1994—2020年間以“耕地質(zhì)量監(jiān)測”為主題發(fā)表的文獻(xiàn)共計732篇,從2008年開始,年度文獻(xiàn)發(fā)表量隨年份的推移呈顯著增加趨勢,但高水平文獻(xiàn)的數(shù)量仍有待于進(jìn)一步提升。在耕地質(zhì)量監(jiān)測領(lǐng)域,發(fā)文數(shù)量最多的研究機構(gòu)是中國地質(zhì)大學(xué)(北京),刊文數(shù)量最多的期刊是《現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技》,最主要的項目支持基金是國家自然科學(xué)基金。未來將進(jìn)一步健全耕地質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)絡(luò),擴展監(jiān)測結(jié)果應(yīng)用范圍,為各級政府制定耕地質(zhì)量保護(hù)與糧食安全政策提供決策支持。

關(guān)鍵詞:耕地質(zhì)量監(jiān)測;文獻(xiàn)計量;發(fā)文量;研究熱點;研究力量

中圖分類號 S159.2文獻(xiàn)標(biāo)識碼 A文章編號 1007-7731(2021)12-0084-03

Research Status and Prospect of Cultivated Land Quality Monitoring in China

——Literature Analysis Based on CNKI Database

CAI Miao1 et al.

(1Xi′an Agricultural Technology Extension Center, Xi′an, 710061, China)

Abstract: The subject retrieval of ‘cultivated land quality monitoring was carried out based on the CNKI database, and related literatures published in China from 1994 to 2020 were analyzed by bibliometric method. The results showed that: from 1994 to 2020, 732 papers were published on this theme. Since 2008, the number of annual literature has increased significantly with the years, but the number of high-level literature needs to be further improved. In the field of cultivated land quality monitoring, China University of Geosciences (Beijing) is the research institution with the largest number of papers published, ‘XIANDAI NONGYE KEJI is the journal with the largest number of papers published, and the main project support fund is National Natural Science Foundation of China. In the future, we will further improve the monitoring network of cultivated land quality, expand the application scope of monitoring results, and provide decision support for governments to formulate policies on cultivated land quality protection and food security.

Key words: Cultivated land quality monitoring; Bibliometric method; Published paper number; Research hotspot; Research power

“萬物土中生,有土斯有糧”,耕地質(zhì)量關(guān)系著我國糧食安全和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全,也是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)可持續(xù)發(fā)展的保證。耕地質(zhì)量監(jiān)測是耕地質(zhì)量保護(hù)與提升的重要內(nèi)容,是及時了解和掌握耕地質(zhì)量狀況,促進(jìn)耕地資源合理利用、提高耕地綜合生產(chǎn)能力的公益性、基礎(chǔ)性工作,也是指導(dǎo)農(nóng)民科學(xué)施肥、提高肥料利用率、改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境、促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要手段[1]。我國耕地質(zhì)量長期定位監(jiān)測工作始于20世紀(jì)80年代中期,歷經(jīng)起步探索(1988—1997年)、規(guī)范發(fā)展(1998—2003年)、完善提升(2004—2015年)、穩(wěn)步推進(jìn)(2016年至今)4個階段。截至2019年底,全國共建有國家級耕地質(zhì)量長期定位監(jiān)測點1344個,涵蓋全國主要耕地土壤類型和種植制度,已連續(xù)15年發(fā)布耕地質(zhì)量監(jiān)測年度報告,為各級政府制定耕地質(zhì)量保護(hù)與糧食安全政策、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等提供了重要的決策支持。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部調(diào)查顯示,與20世紀(jì)80年代相比,30年來,我國耕地基礎(chǔ)地力下降了至少10個百分點。耕地退化緩慢不易覺察,耕地治理同樣是一個漫長的過程,要堅持用地養(yǎng)地相結(jié)合,久久為功[2-4]。本文運用文獻(xiàn)計量的方法,對我國耕地質(zhì)量監(jiān)測研究的發(fā)展歷程及特征進(jìn)行了統(tǒng)計分析,以期為促進(jìn)我國耕地質(zhì)量提升和實現(xiàn)新形勢下國家糧食安全提供參考。

1 數(shù)據(jù)來源與方法

以中國知網(wǎng)數(shù)據(jù)庫為文獻(xiàn)數(shù)據(jù)檢索來源,以“耕地質(zhì)量監(jiān)測”為檢索詞在“主題”字段進(jìn)行中文文獻(xiàn)檢索,時間跨度為1994年1月1日至2020年12月31日,共檢索到文獻(xiàn)732篇,運用計量法對檢索到的文獻(xiàn)進(jìn)行統(tǒng)計分析,在Excel 2016軟件中進(jìn)行數(shù)據(jù)分析與繪圖。從發(fā)文數(shù)量、研究熱點、研究力量等方面分析我國耕地質(zhì)量監(jiān)測的研究發(fā)展態(tài)勢與展望。

2 結(jié)果與分析

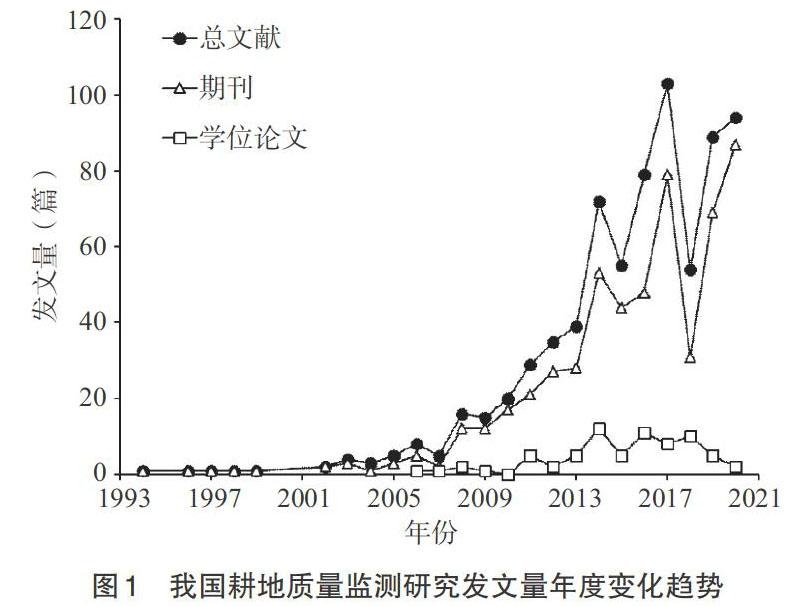

2.1 發(fā)文量年度變化趨勢 我國研究人員對耕地質(zhì)量監(jiān)測相關(guān)領(lǐng)域的關(guān)注度可以用年度文獻(xiàn)發(fā)表數(shù)量來直觀地反映。通過CNKI檢索發(fā)現(xiàn),截至2020年底,國內(nèi)以“耕地質(zhì)量監(jiān)測”為主題發(fā)表的文獻(xiàn)共計有732篇,其中期刊論文549篇,占比達(dá)檢索文獻(xiàn)總數(shù)的75%(圖1)。國內(nèi)最早有關(guān)耕地質(zhì)量監(jiān)測的研究文獻(xiàn)為1994年12月發(fā)表在《新疆環(huán)境保護(hù)》雜志的題為“耕地質(zhì)量及其管理問題淺議”的文章,探討了耕地質(zhì)量管理的觀念問題,提出了在新疆開展以耕地質(zhì)量監(jiān)測為主要內(nèi)容的科學(xué)管理的建議。由圖1可知,1994—2007年的14年間,國內(nèi)關(guān)于耕地質(zhì)量監(jiān)測的相關(guān)研究文獻(xiàn)數(shù)量非常少,僅有32篇,占文獻(xiàn)總量的4.4%,說明在這一階段我國耕地質(zhì)量監(jiān)測研究處于緩慢探索時期。從2008年至今,國內(nèi)耕地質(zhì)量監(jiān)測相關(guān)研究進(jìn)入了穩(wěn)步增長階段,年度刊文量從16篇(2008年)穩(wěn)步增加到94篇(2020年),表明我國科研及技術(shù)人員對耕地質(zhì)量監(jiān)測領(lǐng)域技術(shù)總結(jié)的重視程度越來越高。此外,從2006年起國內(nèi)高校開始產(chǎn)生以“耕地質(zhì)量監(jiān)測”為研究方向的學(xué)位論文,至今已累計發(fā)表70篇,但年際間學(xué)位論文數(shù)量波動不定且相對較少,說明我國還尚未形成持續(xù)、穩(wěn)定開展耕地質(zhì)量監(jiān)測相關(guān)研究的高校科研團(tuán)隊。

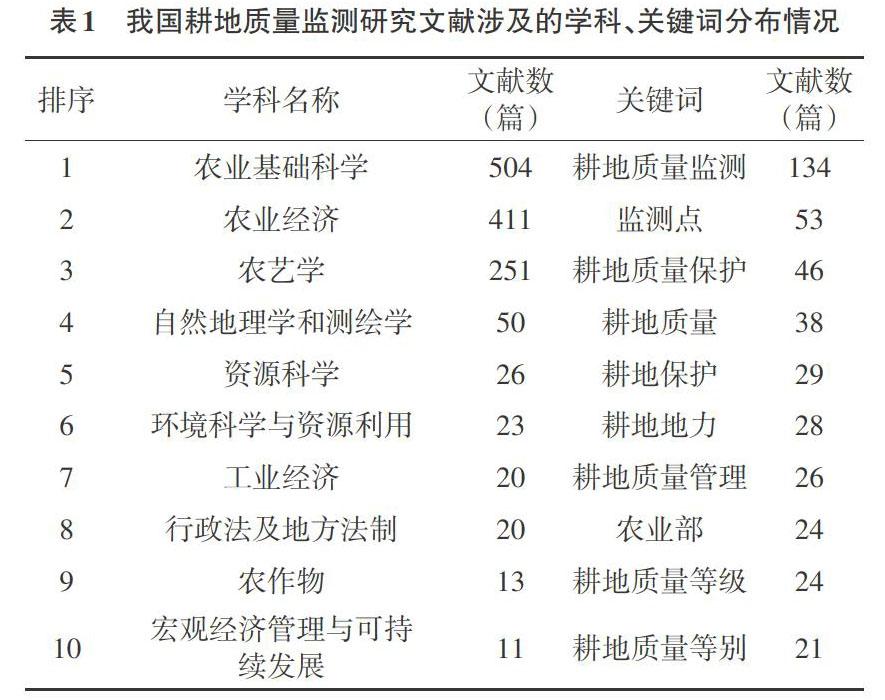

2.2 研究熱點 表1顯示了我國耕地質(zhì)量監(jiān)測研究文獻(xiàn)中涉及的主要學(xué)科和關(guān)鍵詞情況。從學(xué)科角度來看,我國耕地質(zhì)量監(jiān)測研究主要涉及的學(xué)科有農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)科學(xué)、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟、農(nóng)藝學(xué)、自然地理學(xué)和測繪學(xué)等,其中涉及農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)科學(xué)方向的發(fā)文數(shù)量占比最高,達(dá)到發(fā)文總數(shù)的近70%。通過檢索發(fā)現(xiàn),耕地質(zhì)量監(jiān)測、監(jiān)測點、耕地質(zhì)量保護(hù)、耕地質(zhì)量、耕地保護(hù)等關(guān)鍵詞在文獻(xiàn)中出現(xiàn)的頻次最多。由此可以看出,開展耕地質(zhì)量監(jiān)測是保護(hù)和提升耕地質(zhì)量的重要途徑。

2.3 主要研究力量

2.3.1 主要作者、機構(gòu)分布 由表2可知,我國在耕地質(zhì)量監(jiān)測領(lǐng)域的研究論文發(fā)表數(shù)量最多的作者是來自中國地質(zhì)大學(xué)(北京)的吳克寧教授,其長期從事土壤資源調(diào)查評價與監(jiān)測、土壤發(fā)生與分類、土壤功能與土地利用研究,引領(lǐng)了土地質(zhì)量評價等相關(guān)成果在土地利用規(guī)劃、耕地質(zhì)量監(jiān)測、土地整治與保護(hù)等方面的推廣應(yīng)用。耕地質(zhì)量監(jiān)測研究發(fā)文量前10位的機構(gòu)發(fā)文數(shù)總和為144篇,占檢索文獻(xiàn)總數(shù)的20%。在發(fā)文量前10位的機構(gòu)中,有7家單位是高等院校,其中發(fā)文量排名第1位的是中國地質(zhì)大學(xué)(北京)。此外,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部耕地質(zhì)量監(jiān)測保護(hù)中心、中國農(nóng)資雜志、全國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心對我國耕地質(zhì)量監(jiān)測領(lǐng)域的關(guān)注度也遠(yuǎn)高于其他機構(gòu)。

2.3.2 主要期刊 通過統(tǒng)計1994—2020年發(fā)表主題為“耕地質(zhì)量監(jiān)測”論文的期刊(見圖2),刊文量位列前3名的分別是《現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技》《中國農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)》《中國農(nóng)技推廣》,分別占期刊總發(fā)文比例的5.5%、4.5%和4.4%。在發(fā)文量前10位的期刊中,復(fù)合影響因子最高的期刊是《農(nóng)業(yè)工程學(xué)報》,為3.118,且被EI收錄。值得注意的是,我國涉及耕地質(zhì)量監(jiān)測領(lǐng)域刊文量最高的10種期刊中,高質(zhì)量的核心期刊非常少,這也從側(cè)面反映了我國研究人員在耕地質(zhì)量監(jiān)測領(lǐng)域的科研深度和創(chuàng)新能力存在薄弱點。耕地質(zhì)量建設(shè)和保護(hù)是一項長期性、基礎(chǔ)性工作,需要堅持不懈,糧食安全才會有堅實的基礎(chǔ)。

2.3.3 主要支持基金 圖3列出了以“耕地質(zhì)量監(jiān)測”為主題發(fā)文量排名前10位的項目來源基金名稱。從圖3可以看出,國家自然科學(xué)基金對我國耕地質(zhì)量監(jiān)測技術(shù)研究的支持力度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了其他基金,其支持的文獻(xiàn)發(fā)表量占檢索文獻(xiàn)總量的3.4%。在發(fā)文量排名前10位的項目來源基金中,有6個基金屬于國家部委支持的,另有江西省、浙江省、陜西省等3個省份對于耕地質(zhì)量監(jiān)測研究的基金支持力度高于其他省區(qū)。

3 結(jié)論與展望

1994—2020年的27年間,我國耕地質(zhì)量監(jiān)測技術(shù)研究日益受到關(guān)注。近年來,我國在加強耕地質(zhì)量調(diào)查、監(jiān)測、評價、建設(shè)和保護(hù)等方面開展了大量工作,取得了較好的工作基礎(chǔ),單年文獻(xiàn)發(fā)表數(shù)量隨著年份的推移呈現(xiàn)出顯著增加的趨勢,然而發(fā)文質(zhì)量與發(fā)文數(shù)量之間的匹配性仍存在一定的差距,高水平文獻(xiàn)的數(shù)量還有待于進(jìn)一步提升。耕地質(zhì)量調(diào)查、監(jiān)測與評價是一項基礎(chǔ)性和長期性的工作,目前尚存在耕地保護(hù)職責(zé)不明、耕地質(zhì)量監(jiān)測基礎(chǔ)薄弱、評價結(jié)果應(yīng)用相對不足等問題[5]。現(xiàn)有的1344個國家級耕地質(zhì)量監(jiān)測點覆蓋范圍依然有限,其余監(jiān)測點多為臨時取樣點,受項目、資金變化的影響較大,不利于保持長期定位監(jiān)測的連續(xù)性和可比性。

下一步應(yīng)以耕地調(diào)查監(jiān)測與評價為抓手,全面摸清不同區(qū)域耕地質(zhì)量存在的主要障礙因素,綜合運用工程、農(nóng)藝、生物和化學(xué)等多種措施,因地制宜開展耕地質(zhì)量培肥改良與治理修復(fù)[6-8],為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供技術(shù)支持,也為各級政府制定耕地質(zhì)量保護(hù)與糧食安全政策提供決策支持。

參考文獻(xiàn)

[1]劉天儀,徐春玲,鄭愛霞,等.加強耕地質(zhì)量監(jiān)測,推進(jìn)耕地質(zhì)量建設(shè)[J].農(nóng)業(yè)工程技術(shù)(綜合版),2018(10):30-31.

[2]陳印軍,肖碧林,方琳娜,等.中國耕地質(zhì)量狀況分析[J].中國農(nóng)業(yè)科學(xué),2011,44(17):3557-3564.

[3]張?zhí)伊?守護(hù)耕地土壤健康支撐農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展[J].土壤,2021,53(1):1-4.

[4]付國珍,擺萬奇.耕地質(zhì)量評價研究進(jìn)展及發(fā)展趨勢[J].資源科學(xué),2015,37(2):226-236.

[5]謝英凱,楊顥,胡月明,等.縣域耕地質(zhì)量等別監(jiān)測分區(qū)布點研究[J].農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境學(xué)報,2020,37(6):845-855.

[6]沈仁芳,陳美軍,孔祥斌,等.耕地質(zhì)量的概念和評價與管理對策[J].土壤學(xué)報,2012,49(6):1210-1217.

[7]張超,喬敏,鄖文聚,等.耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)三位一體綜合監(jiān)管體系研究[J].農(nóng)業(yè)機械學(xué)報,2017,48(1):1-6.

[8]劉曉霞,陳正道,陳一定,等.浙江省耕地質(zhì)量信息化建設(shè)現(xiàn)狀分析及對策研究[J].中國農(nóng)技推廣,2020,36(11):9-10.

(責(zé)編:張宏民)