成渝地區雙城經濟圈背景下宜賓市生態文明建設指數研究

賈涵 茍珊珊 徐婷 李港寧 周陶

摘 要:成渝地區雙城經濟圈包含四川和重慶2個行政區域內的16個城市。該文以成渝地區雙城經濟圈中宜賓市為研究對象,采用熵權法構建生態文明建設評價指標體系,對宜賓市生態文明建設進行了分析。結果表明:(1)宜賓市2015—2018年生態文明建設綜合得分整體上呈現穩定增長狀態;(2)宜賓市生態文明建設5個主題領域發展不平衡,差異明顯;(3)通過宜賓市4年生態文明指數發展態勢分析宜賓市綠色發展成果與不足,為宜賓市生態文明建設提出建議。

關鍵詞:宜賓市;生態文明建設;成渝地區雙城經濟圈

中圖分類號 F323文獻標識碼 A文章編號 1007-7731(2021)12-0177-03

Research on Ecological Civilization Construction Index of Yibin City Under the Background of the Two-city Economic Circle in Chengdu-chongqing Area

JIA Han et al.

(Yibin College, Yibin 644000, China)

Abstract: The two-city economic circle in the Chengdu-Chongqing region includes 16 cities in the two administrative regions of Sichuan and Chongqing. This article takes Yibin City in the Chengdu-Chongqing Double City Economic Circle as the research object, uses the TOPSIS method to construct the evaluation index system of ecological civilization construction, and conducts research and analysis on the ecological civilization construction of Yibin City. The research found that: (1) The comprehensive score of ecological civilization construction in Yibin City from 2015 to 2018 showed a steady increase; (2) The development of the five thematic areas of ecological civilization construction in Yibin City was not coordinated and the differences were obvious; (3) Through Yibin City 4 The development trend of the ecological civilization index in the year analyzes the achievements and shortcomings of Yibin's green development, and puts forward suggestions for the construction of ecological civilization in Yibin City.

Key words: Yibin City; Ecological civilization construction; Chengdu-Chongqing double city economic circle

1 引言

生態文明建設是關系中華民族永續發展的千年大計,是推動經濟社會高質量發展的必然要求[1],“十四五”規劃對我國生態文明建設提出了新的發展要求。這一方面凸顯了生態文明建設在我國五位一體戰略布局的重要性,也從側面反映出生態文明建設在我國社會主義現代化建設進程中任重道遠。鑒于此,應構建生態文明建設評價指標體系,對城市生態文明建設水平進行研究分析。

生態文明建設評價指標體系構建是生態文明建設的核心。目前,我國生態文明建設的基本目標是建立一個資源節約型和環境友好型社會[2]。如何評價生態文明建設成效,需要建立一套科學的生態文明建設評價指標體系[3]。構建生態文明建設評價指標體系,具體分析研究對象的觀測數據,有利于掌握城市的生態文明建設現狀水平和發現其存在的問題,助推生態文明建設工作的開展,最終建設生態文明城市。

宜賓位于長江上游,素有“長江第一城”之美稱,同時屬于成渝地區雙城經濟圈建設的成渝兩極中心節點城市,其生態文明建設對成渝地區生態文明建設乃至長江流域生態保護都產生重大影響。自黨的十八大以來,宜賓市深入貫徹“綠水青山就是金山銀山”的發展理念[4],強化頂層設計,從施政理念出發,堅持轉變經濟發展方式,對宜賓“全力打造成渝地區經濟副中心核心引擎”的戰略部署始終堅持以綠色新發展理念為引領,打造6個“樣板區”,力爭在全省“一干多支”發展戰略中構筑“宜賓強支”[5]。宜賓市2020年政府工作報告提出要全面踐行綠色發展,千方百計改善環境質量,切實打好污染防治攻堅戰,持續推進“十大專項行動”。本文擬構建一套符合宜賓市實際的情況生態文明評價指標體系,對宜賓市生態文明建設進行實證研究,提出切實可行的建議,為政府決策提供科學依據。

2 城市生態文明建設評價指標體系

2.1 指標選取 通過研究我國推動的生態文明建設、綠色發展和美麗中國建設等指標體系發現,3個指標體系基本聚焦在資源和生態環境領域,經濟社會發展指標內容缺失[6],也幾乎未納入社會人文方面的考慮,并且還存在直觀感受與計算結果差異較大的情形,某些指數性質相關但排序截然不同。據此,在以上3個指標體系的基礎上,進行一些改進。

2.2 指標篩選原則

2.2.1 可獲取、可操作性 指標數據獲取必須是可獲取和客觀的,而不能是主觀和抽象的數據,保證指標數據的選取來自國家和地方的官方統計結果,使獲得的分析結果是真實有效的;另外,還要考慮指標數據在一定期限內是變動的,才能較好的分析時間和空間變化特征。

2.2.2 科學性、客觀性 要考慮到選取指標的科學性,是否符合與生態文明建設相關的重要支撐理論,能夠較好地反映出研究的科學性和價值;考慮所選取的指標能否客觀反映出宜賓市的生態文明建設水平。

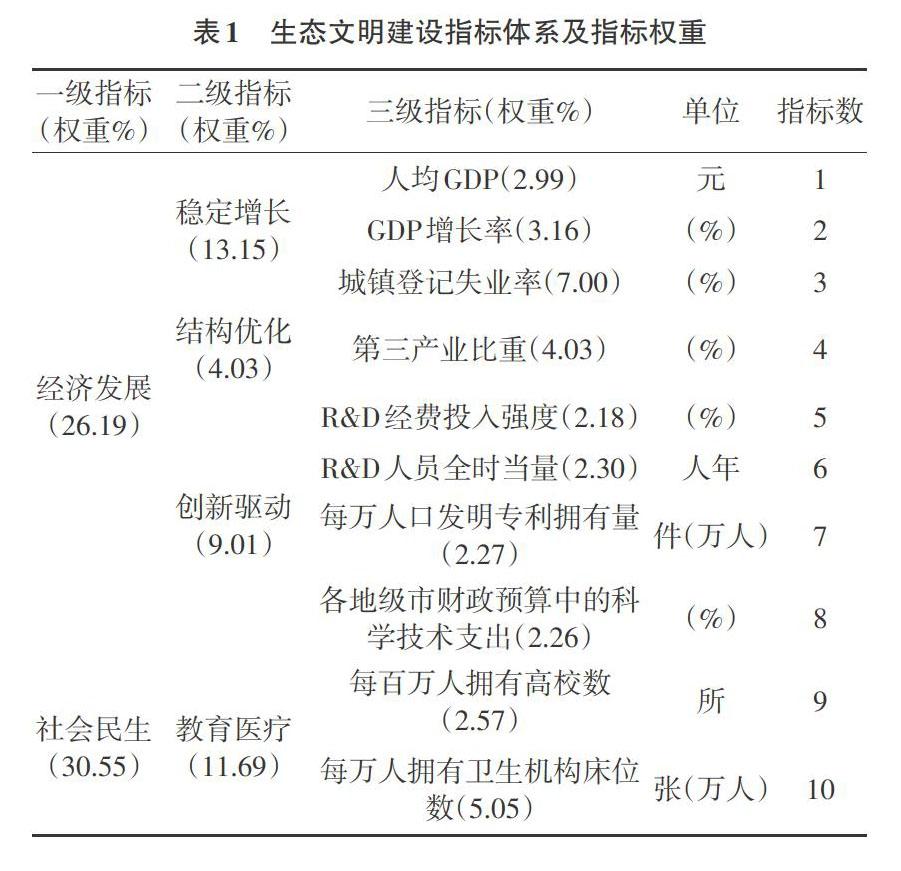

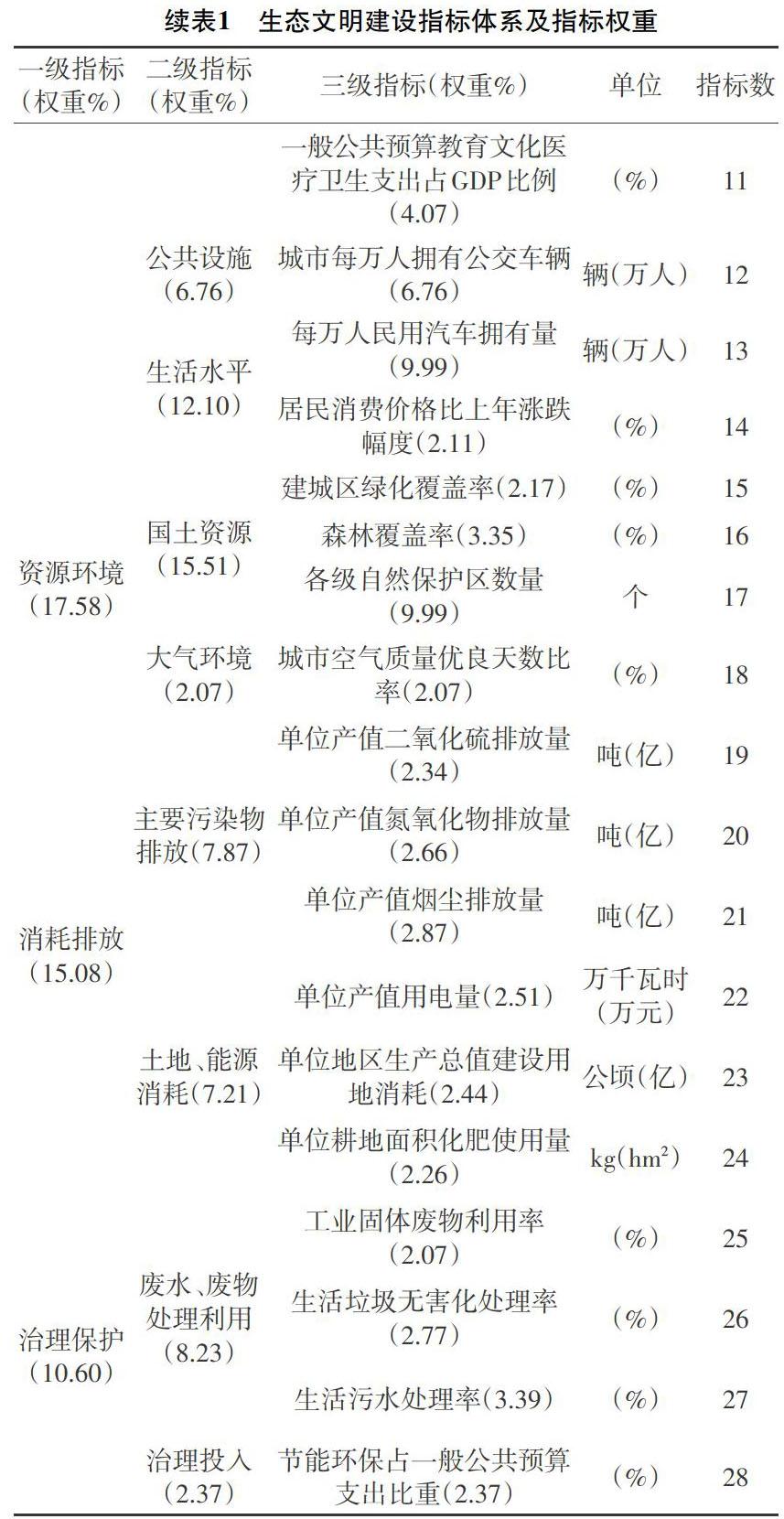

2.3 指標體系的構建 本研究遵循上述構建評價指標體系的基本原則,根據已有典型的指標體系,結合宜賓市關于生態文明建設的遠景規劃,綜合考慮人與自然、社會和諧發展,甄選出適合宜賓多維度的評價體系,構建生態文明建設水平評價指標體系的3級指標體系。其中,一級指標為經濟發展、社會民生、資源環境、消耗排放、治理保護,在此基礎上構建了包括穩定增長、結構優化、創新驅動等12個二級指標,之后又將二級指標分解為28個三級指標(表1)。

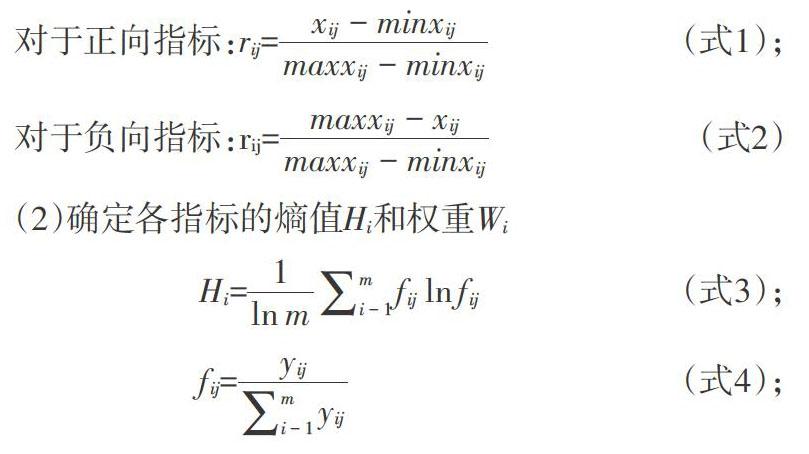

2.4 研究方法與數據來源 熵權法作為有限方案多目標決策的綜合評價方法之一,根據信息之間的變異性,對原始數據進行同趨勢和歸一化處理后進行賦權,從而更具有客觀性,能夠更好地對結果進行解釋,具有真實、直觀、可靠的優點[7]。數據來源包括:2016—2019年《中國城市統計年鑒》、2016—2019年宜賓市統計年鑒和統計公報以及相關機構公開發布的數據,計算過程如下:

(1)對數據進行標準化處理:

3 宜賓市生態文明建設評價

3.1 整體評價 通過計算,得出宜賓市2015—2018年生態文明建設綜合得分趨勢(圖1)。由圖1可知,宜賓市2015—2018年生態文明建設水平整體不高,綜合得分整體上呈現穩定增長狀態。宜賓市2015年得分為24.09,2016年得分為32.67,2017年得分為45.99,2018年得分為85.06。2015年和2016年得分與4年均值46.95分存在較大差距,2017年得分與4年均值相差0.96分,2018年得分高出4年均值0.81倍,綜合得分明顯增加。

3.2 一級指標評價 從宜賓市2015—2018年生態文明建設一級指標評價指數(表2)可以得出經濟發展、社會民生、資源環境、消耗排放和治理保護的發展指數。在這5個主題領域中,經濟發展和社會民生2個領域的增長趨勢較快,尤其在2018年期間呈現出高速增長趨勢,其原因是宜賓市2018年出臺的“一辦法兩體系”,有力地推動了宜賓市生態文明建設。資源環境領域呈現先上升再下降再上升的趨勢,說明其發展存在不穩定因素。此外,宜賓市治理保護指標得分呈現增長較緩慢的態勢,說明治理保護成效逐漸顯現。在消耗排放方面,2016年之后漲幅相較于之前有所放緩,表明宜賓市在生態環境的治理保護和消耗排放領域仍顯不足。因此,若要提高宜賓市生態文明建設水平,可加大力度從這2個方面著手。

4 宜賓市生態文明建設建議

基于上述分析,在大力建設成渝地區雙城經濟圈背景下,為推進宜賓市構建科學可行的生態文明建設評價指標體系,進一步提升生態文明建設水平,本文提出以下幾點建議:

(1)抓住發展機遇,構建“宜賓強支”。宜賓作為成渝地區經濟圈內重要節點城市要善于抓機遇、爭發展。立足成渝地區雙城經濟圈建設國家戰略,強化宜賓市生態文明建設頂層設計,凸顯“長江第一城”優勢作用,加快建構“宜賓強支”。要統籌推進經濟發展、社會民生、資源環境、消耗排放、治理保護5個主題領域協調發展,立足全局建立成渝地區雙城經濟圈生態優先綠色發展先行示范區,打造高品質生活宜居地。

(2)揚長避短,重點突出。立足宜賓市生態文明建設總體規劃,提升生態資源稟賦利用空間,筑牢長江上游生態屏障,發展生態循環經濟要揚長避短,突出重點。轉變經濟發展方式,以高新技術產業為依托,加快重點行業脫硫、脫硝、除塵改造工程建設,加強市場監管,優化產業結構;政府部門要增進民生福祉,增加對市政環保工程財政支持力度,優化國土空間布局,增加城市綠地面積,改善城市環境;在不損害自然生態功能的前提下,依托“蜀南竹海”“興文石海”發展生態旅游業等適宜性產業;加快清潔能源和可再生能源的開發利用,大力推行清潔生產技術進行污染整治,節能減排;進一步鞏固完善聯防聯控機制,利用遙感和地理信息系統等先進技術開展生態環境監測,嚴厲懲治各生態環境的違法違規行為。

參考文獻:

[1]樂愛國.“取之有度,用之有節”生態思想之溯源——論習近平生態文明思想的基本核心[J].中共寧波市委黨校學報,2020,42(03):36-41.

[2]馬麗艷.全面建成小康社會的歷史演進及其實現途徑研究[D].烏魯木齊:新疆師范大學,2014.

[3]陸小成,馮剛.生態文明建設與城市綠色發展研究綜述[J]. 城市觀察,2015(03):185-192.

[4]唐小平,周雄.精準扶貧視角下貴州省扶貧發展模式與路徑創新.經濟研究導刊,2018(21):28-30.

[5]李雪林,李懿,董惠敏.推動“萬里長江第一城”向“長江科創生態城”邁進——以新發展理念引領高質量發展的宜賓實踐與前瞻[J].國家治理,2019(44):4-19.

[6]張杰,劉清芝,石雋雋,等.國際典型可持續發展指標體系分析與借鑒[J].中國環境管理,2020,12(04):89-95.

[7]劉昂.中國企業跨國并購逆向知識轉移能力研究[D].哈爾濱:哈爾濱工程大學,2018.

(責編:張宏民)