消失的報刊亭

王環環

曾一度被認為是城市文化符號、街頭特殊風景的報刊亭,是我國文明進程中一個不可磨滅的印記。報刊亭在我國的出現源來已久,早在民國時期便已有之,彼時,報刊亭已經具備書報銷售和郵亭的功能。但報刊亭的真正興起在2000年,當時,中央文明辦、建設部、公安部等部門聯合下發《關于在全國城鎮建設報刊零售亭的通知》,要求在各大中小城市建立書報亭,滿足人民群眾的文化需求,完善城市文化功能,拓寬再就業渠道。

自此,各地的報刊亭如雨后春筍般迅速涌現,出現在各大城市中。其后,在二十多年的發展進程中,從輝煌一時,到逐漸落沒被整改,再到如今的蕭條甚至消失,報刊亭如同城市的眼睛,見證了城市的變遷與發展,也見證了一代人的成長與蛻變。

回憶中的報刊亭

一座城市的記憶大多有報刊亭的身影。如同鐘樓、車站、治安崗亭、公交站臺一樣,作為城市發展見證之一的報刊亭,在便民利民惠民的同時,也見證著城市的變遷,守望著城市的成長與發展。

曾幾何時,放學后用攢下來的零花錢買下一本喜歡的雜志、漫畫書,每天買一份報紙是最常見的一道風景線,成為一代人難以忘卻的美好記憶。

當時,報刊亭遍布城市的大街小巷,往往一條街上甚至會有兩三個。對于中青年而言,報刊亭代表著悠閑、愜意的生活方式,這里寄托了他們對于美好生活的向往,對城市溫情、慢節奏生活的渴求;對于老年人而言,報刊亭則是他們日常生活不可或缺的一部分,這里成了他們關注社會發展、參與社會熱點的一個重要形式。每天的那一份日報、晨報、晚報,圍著報刊亭買上一份報紙,和幾個老友談時事和民生是生活的調味品。

剛剛大學畢業的付堞在四川南充當小學語文老師。從5歲到如今的22歲,去報刊亭買雜志的習慣從未改變。高中時有時忘帶錢,她會讓報刊亭的阿姨幫忙留一本《故事會》和彩版《青年文摘》,“阿姨會一直給我留著,她知道我肯定會來的。”盡管那段生活已經走遠,但和阿姨對話的情景依舊鮮明。

“相比起書店,街角的報刊亭會讓人覺得更加親切,就像是個老街坊,不管何時出門都會遇上它,笑著打招呼并隨手帶走一份報紙或雜志。”她說道。

然而,隨著時代變遷、移動智能終端的發展,人們的信息獲取方式已悄然改變,曾經密密麻麻分布在城市各個角落的報刊亭正逐漸消失,在尋常巷陌難以覓其蹤跡。

自2008年起,全國很多城市的報刊亭數量便進入了逐年遞減的局勢,尤其以北京、上海、廣州等城市下降最為明顯。據統計,上海、北京、廣州的報刊亭已從原先的2000多家降至如今的1000多家。當然,不只這些一線城市在減少,其他地區也都是相同的情況。

“昨天在市區走了一圈也沒有看見報刊亭,也許是被城市規劃規劃掉了,我覺得挺脹然若失的。高中的時候看新聞說,鄭州的報刊亭全部都拆除了,還引發熱議,當時我覺得很可惜,現在輪到我們了,原來會那么難過。”

“初中每月的零花錢都用來買兒童文學和童話世界,上大學回家后突然想買本兒童文學,去了那家報刊亭,卻發現老板換了人,雜志也沒那么多了。而兒童文學,亦再也不是以前那個先鋒啟蒙期刊。那時候,就覺得自己的青春結束了。”

盡管不少人仍舊懷念昔日街頭不起眼的報刊亭,但數字化閱讀時代的到來不可逆地讓報刊亭的價值被大大消減,也加速了報刊亭消亡。

報刊亭生意慘淡

數字化閱讀時代的到來,人們的閱讀方式、消費習慣正在發生改變。數字資源豐富、無邊際、成本低的特點,迎合了年輕人個性化、多元化的閱讀需求。在這種趨勢下,報刊亭販賣的產品所代表的傳統紙張閱讀方式逐漸被人們摒棄。

近些年來,一批報刊雜志由于營收不善、管理失當、轉型失敗等原因,消失在了人們的視野中。2017年,處于第一梯隊的紙媒《京華時報》紙質版休刊,引發了業界的熱議和集體懷念。此外,從2018年年底起,包括《法制晚報》《北京晨報》《北京文摘》等也先后宣布停刊,紙媒發展進入衰落期。

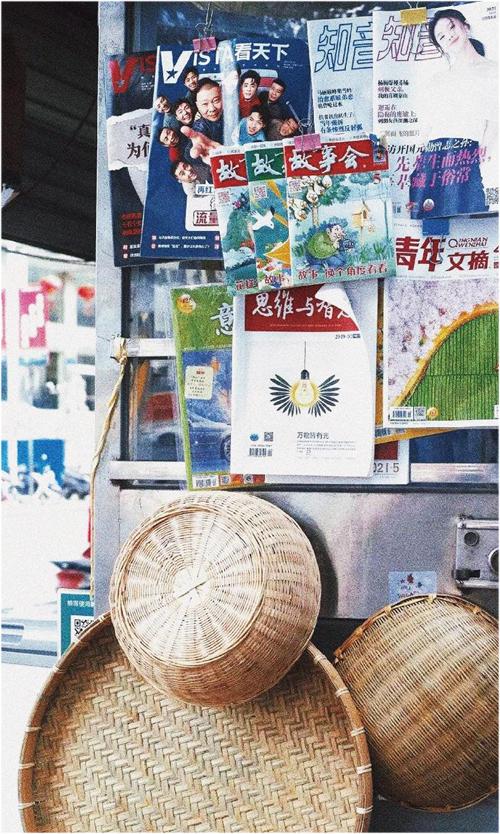

南寧攝影師朱寶蕾曾實地走訪了當地的很多報刊亭,對于報刊亭如今的變化,她感慨不已:“紙質報刊正在退出我們的生活。如果不是偶爾要在街邊買水,很少有人會留意報刊亭的存在。”“如今,報刊亭這個承載城市記憶的公共空間正在式微,出現人去亭空的窘況。”

她發現,很多報刊亭已不是記憶中的模樣,曾是主角的報紙雜志被擠到了邊緣,數量減少,種類并不多,以本地的早報和晚報為主。飲料、煙酒等則占據了報攤位的大部分位置,儼然變成了一個小型商超。甚至有的報刊亭專賣玩具和小飾品。她疑惑,這樣的報刊亭還是報刊亭嗎?

當她發現一座報刊亭仍以售賣報刊為主時,不由驚喜地稱其為“傳統報刊亭”,原來這座碩果僅存的報刊亭是得益于地處中小學和居民區附近,但生意也僅僅是過得去。

一位報刊亭經營者老劉給朱寶蕾算了一筆賬,一份普通報紙利潤在0.2元左右,以前一天能賣100多份報紙,現在每天只能賣出10到20份,《意林》《讀者文摘》等雜志定價稍高,利潤也只有12元,一期賣個三四本,基本都是中學生買來積累作文寫作素材。這位經營者抱怨,“如果不是郵政硬性規定,我都不想賣報紙,賣水都比賣報紙好。”

也正因為脫離了本來的經營范圍,不少報刊亭被城市管理者視為破壞城市形象需要被整治的對象。近日,吉林市拆除了市內最后一座報刊亭。理由便是:經營日雜食品等其他商品,改變了其固有的經營性質、范圍,違規占道堆放、外觀污舊、野廣告泛濫等問題頻發,還存在著一定的安全隱患。這也是很多城市拆除報刊亭的共同理由。

老劉站在經營者的角度上,對自己未來的生計看得通透,他認為,報刊亭就像以前的公用電話亭一樣,都會成為經濟和科技進步下淘汰的產物。但不同的是,公用電話亭只是單純的工具擺設,而報刊亭的生意下,還有不少人情溫度。

雖然經營慘淡,老劉的報刊亭依然有忠實顧客。老劉說,有一個年輕人每個月都來他這里買一本《世界軍事》,持續了好多年。還有住在附近的老人也常來買報紙,多年下來,彼此形成了能夠眼神交流的默契。

“我最多再堅持兩年吧,生意越來越不行。”老劉說。

報刊亭,何去何從?

報刊亭曾經陪伴著一代人的成長,而今逐漸衰落的姿態也讓人忍不住嘆息。

南京的相關部門曾做過一個調查,標題為“你是否同意拆除報亭”。其中70%的網友認為,報刊亭是傳播文化、滿足人們購買報刊需求的主要渠道,不能隨便拆除。95%的民眾對拆除報刊亭表示反對。一些城市規劃者也提出建議,認為報刊亭的存在有很大的必要性,至少是城市的文明建筑物和標志之一。

央視主持人白巖松一直關注報刊亭的命運,他說,有位韓國教授曾告訴他,“我在書里知道你們中國有五千年的文化,可是在你們的街上我看不到。”他認為,“我們今天講文化自信和文化自覺,可如果在大街上走半天都看不到一個報刊亭,我們從哪里能感覺到一些文化味呢?在一個發展的時代,報刊亭也應該不斷賦能。”

數字化閱讀時代,報刊亭的價值不斷被消減。但不得不承認,報刊亭一直以來起到的都是積極的作用,它滿足了人們的知識訴求,提供了精神滋養,起到了“靈魂加油站”的作用。它不應隨著時代發展而削弱,應不斷得到加強。這也意味著,報刊亭的命運,應該是改造而不是取締。

未來,報刊亭應該如何走下去?

在日巖松看采,當前我國報刊亭最為突出的問題是經營難以為繼,這雖然與報刊銷量下降、新媒體沖擊等有關,但最主要的原因是被管理部門“卡得太死”,導致報刊亭經營收入來源單一。

他認為,報刊亭是公共文化服務的重要載體,是城市文化之窗,現在報刊亭不僅不應該消減,國家相關部門還應該大力扶持,拓寬其經營范圍,將其打造為一個城市的文化地標。

“法國巴黎,最著名的香榭里舍大街上,隔不遠就能看到一個報刊亭,不僅賣報刊,還賣飲料紀念品,張貼各種演出信息,成為巴黎一道靚麗的風景線。一個小小的報刊亭,為什么不能成為我們傳播文化與信息的窗口呢?”他建議,將單一的報刊亭變為綜合的文化亭,不僅經營報刊,還可以發布文化演出信息、張貼經過審核的書刊廣告、銷售城市文創旅游紀念品,實現城市公共文化服務的均等化。

國際關系學院文化與傳播系教授高玉昆也認為,“報刊亭的衰落,并非由于經營的產品內容陳舊落后,主要是因為數字信息化浪潮的逼迫以及經營層面轉型、升級不夠造成的。”數字網絡技術的迅猛發展,使城市傳統報刊亭出現衰落。但報刊亭是提供公共文化服務的重要載體,營造了市民讀書看報的學習氛圍,應該努力使這些載體發揮作用,進而增加城市的人文味道。

高玉昆提出,如能將紙媒和數字媒體相結合,文化和文創產業結合,“立體”的報刊亭或許有更大的發展空間。

國內一些城市也曾作出積極探索。2018年8月,全國首座“智能報刊朗讀亭”亮相廣東廣州南國書香節暨羊城書展。在“智能報刊朗讀亭”中,人們既可以進行報刊閱覽和購買,也可以進行朗讀。

“這些智能化的報刊亭代表一種先進理念,通過試點以后可以成為一種示范。”中國傳媒大學博士李凌達認為,當前條件下,智能報刊亭的大范圍推廣還存在難度,但代表了報刊亭發展轉型的一種可能。

當時光流轉,有的人、有的事或許只能在記憶里鮮活,但有的文化卻可以傳承延續。盛極一時的舊式報刊亭注定成為過去,我們能做的是將它的歷史保留。而在當下,需要做的是建立一座座新型報刊亭,或者稱它為新型城市服務空間,以此來適應融媒體、智能化的發展,可以延續我們對于舊式報刊亭的感情承載,滿足大眾日益多樣的城市生活新需求。