邱振中:書法作品中如果沒有超拔的精神蘊涵是不會有價值的

譚振飛

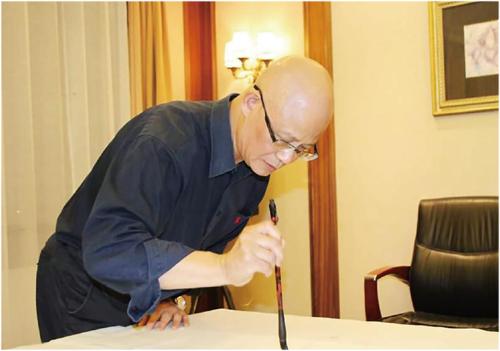

邱振中,1947年生于南昌。中央美術學院教授、博士生導師、書法與繪畫比較研究中心主任,中國美術館展覽資格評審委員會委員,潘天壽研究會副會長。從事詩歌創作、書法與水墨創作及書法理論研究。獲第十屆“上海文學獎”詩歌獎,“中國書法蘭亭獎”理論獎、教育獎、藝術獎,韓國“全北世界書藝雙年展”金獎。著有《書法的形態與闡釋》《神居何所——從書法史到書法研究方法論》《“人書俱老”:觀念與機制》《書法中的書寫性與圖形生成》《筆法與章法》《書法》《中國書法:167個練習》《字結構研究》與詩集《狀態一IV》等。

近日,邱振中接受專訪,暢談了他在書法理論以及藝術創作方面的獨到見.解。

書法理論

(問:)您在1981年完成《關于筆法演變的若干問題》,1985年完成《章法的構成》,三十多年來,這兩篇論文可能是書法領域引用最多的文章。您定義了一批筆法和章法的術語,有人說,如果不使用“絞轉”“軸線”等一批您創造的概念,都不知道應該如何來說書法。最近您又完成了《字結構研究》一文,這三篇文章構成對書法形態完整的解說。能不能請您談一談,為什么相隔三十年您才來寫《字結構研究》?

邱振中:不是說離開這些新的術語、概念就不能談書法。如果不用這些新的觀念和術語,你只能用過去的語匯來談,這樣很難超出前人思想的范圍。每一個時代對書法都會產生新的感受和認識,如果有新的感受而又沒有合適的語言,怎么辦?只有創造新的概念。

過了這么多年才完成《字結構研究》,是因為這個問題異常復雜。

以前說到字結構,首先便是區分書體,似乎每一種書體都有自己獨特的控制結構的技巧。我不這么看。書法史上控制字結構的技巧是一個連續不斷的發展過程,我要揭示這種演變的規律。各種書體,無數書寫者,每一次書寫的變化——這些加在一起,使字結構研究的對象變得無限復雜。

每一項研究都要根據情況來設計、發展出一種方法。為什么說“發展”,是因為事先并不知道方法的全貌,只有在研究推進的過程中,才能一點點呈現出方法的整體——一種具有特殊的針對性的方法,總是一點點完善起來的。

(問:)李約瑟列舉了寫作中國科技發展史的七個條件,最后說,他湊巧同時具備這樣幾個條件,因此他寫了一部《中國科技發展史》。做書法研究的條件有哪些?

邱振中:做書法形式的研究也要有幾個條件:其一,從現象出發,且有深入現象的欲望和能力;其二,熟悉傳統觀念、方法的長處和不足,但不迷信古人,不迷信已有的理論;其三,熟悉當代方法和有關方面的進展,關心各個領域的進步對人文學科的影響;其四,能利用各種知識去解決面臨的問題,如用平面幾何的概念解說書法中的某些圖形問題。

(問:)您在三聯版《中國書法:167個練習》新序中說,已經找到了某些失傳的筆法。

邱振中:它們其實早已寫在《中國書法:167個練習》一書中,其中有五個練習與“失傳”的筆法有關。

我們之所以花費這么多的精力去研究歷史的真相,出于一種深入認識書法的愿望。

我們今天對書法的認識,和我們從小道聽途說,從所謂的書法家那里得來的對書法的認識完全不同。我們這些收獲,再加上今天的條件——印刷和傳播的便利,我們可以去探討各種可能的書寫。

并不是說我們必須像王羲之那樣去寫,不是的。因為我們的心態、背景,還有工具材料、視覺經驗都和他不一樣。如果今天我們一定要一絲不茍地寫出王羲之的形狀,恐怕只有去描畫。我們無法像王羲之那樣自然地重現當時的一切。如果你是以形似為目標,你只有去描。我的目標不是那個,我的目標是窺測真相,從中找到我們今天能借鑒的運動、感覺和觀念。

(問:)請說說書法與詩歌創作的關系。

邱振中:書法與詩歌一直關系緊密,但今天已經被消解得差不多了。

然而詩對于書法如此重要。書法作品中如果沒有超拔的精神的蘊涵,是不會有價值的。但在現代生活中,詩意的獲取已經非常困難,所以說這對作者是一個很高的要求。少數追求者、具備者,便成為書法領域的珍品。

我一直以詩歌創作為要務,這根緊繃著的感覺的弦,使我對自己的創作多了一重要求。也很難用語言說清楚這到底是什么,但它確實與作品不可分割。

只要保持對生存的敏感和對語言表達的苛刻要求,詩其實一直都在我們身邊。

(問:)您經常說到書法研究與整個人文科學的關系,可否具體說說?

邱振中:我們從事的是一個領域的研究,研究深入下去,一定會涉及各個領域的問題,如心理問題、社會問題、存在問題、方法論問題、認識論問題等,這樣你的閱讀和思考會擴展到一個很大的范圍。但是,在一個領域有所感悟,跟你在一個領域真正地深入并能就此發表意見,是完全不同的兩件事。我寫了不少讀書筆記,但我不想在文章中輕易地談論這些領域的問題。

文章增加一個與相鄰領域有關的注解,對我來說是一件需要慎重思考的事情。

(問:)請您概括一下您在書法理論上所做的工作。

邱振中:總的來說,三個方面:視覺形式研究、人在作品中的表現、書法的文化性質。

(問:)書法的文化性質其實包括許多重大的課題,如中國文獻中的陳述方式、書法中泛化現象所帶來的一系列文化特征。您從書法出發對中國藝術和中國文化諸多方面提出了自己的洞見。您一直相信書法理論將成為中國人文學科重要的組成部分,這些是不是可以看作您理想的實現?

邱振中:一位學者說過,人文學科的成就需要很長時間的檢驗。四十年當然是一段不短的時間,但我們的思考還在繼續中,讓我們一邊做一邊等待理想的實現吧。

藝術創作

(問:)您同時從事理論研究,書法、現代文字和水墨創作,還有詩歌寫作,您是怎樣在這些領域進行轉換的?它們會有矛盾嗎?或者,它們有什么共通的地方?

邱振中:為什么會同時做這些?其一,有興趣,這些我都是由衷地喜歡;其二,我成長的環境沒有給我任何許諾,所以我從來不把成功當作目標。十七歲進入大學,我已經明白,我唯一的目標,只能是盡力提高精神生活的水準。回首往事,那時我進行的似乎是一次生存的實驗:一個人能夠同時做些什么、到達什么狀態。

這些事情的共同之處,是敏感、自省的意識和能力,以及堅持你所能認識到的最高標準。

人們在學習的時候,必須把自己的感覺不停地引向深處。你開始感覺到的,大家都能感覺到;到了一定的深度,感覺越來越敏銳、越來越精細,而且隨時會出現你意想不到的東西;隨后,你的感覺越來越具有個人的特征,并逐漸形成你獨特的感覺方式。學習就這樣成為對自我的改造。那些偉大作品中的某些成分逐漸成為你潛意識里的要素。到底你吸取了哪些、深入到什么程度,無法細述,但是最后會以無法預計的方式反映在你的作品和文字中。

一件事能做到什么程度,首先是看你的學習能力。我對一切感興趣的東西都會去認真對待。一做便有收獲,這是很開心的事情。

當然,僅僅有熱情是不夠的,還需要天賦。所有的藝術,在深處要求于人的都是敏感、想象力、同情心、好奇心,對人性深究的欲望;還有對整個領域中杰作的熱愛,尋找它跟自己的共同之處,尋找自己的不足之處,并找到彌補的辦法。你在一個領域做過,在另一個領域就有經驗了。

當然要集中一段時間去做,比如我寫詩歌,集中兩三年,最少是幾個月。不同的領域也有沖突,沖突在于精力的分配。當你花了很多力量去讀詩歌和詩歌理論,別的事情來了,這件事情得放下;下次你再要沉浸在詩歌里,很可能過去了多少年。當你花上一些時間,又會進去,而且這次進去和上次進去還真不一樣。就在這樣一種既矛盾又互相支持的情況下往前走。

現在除了記憶力,其他方面好像都有進步,對題材,對生活、語言甚至更加敏感。一個人,不到某個年齡,你根本就不知道,在這個年齡是怎么感受世界、怎么表達感受的。也許很多你想做的事情根本來不及做,但這沒關系,必須保持你的欲望,變化就會來臨。

(問:)您做的事情似乎都隱含著困難的挑戰,比如書法創作、水墨創作。

邱振中:說是困難,其實問題只有一個:我與周圍人們的做法總是不一樣。我竭力尋找內心的那個聲音,按它的指示去做。

第一次去看牛漢先生,他拿起我的詩稿就讀,一邊讀一邊說,與他讀過的所有的國內的國外的詩歌都不一樣。

書法,我覺得我一開始與人們的感覺就不一樣,出發點——對傳統的認識,就不一樣。所以才會有后來的那些文章。對筆法、對章法的認識都是從那一點“不一樣”開始的。獲得的結論,離那個出發點已經很遠了,但就是那個出發點,注定了結論的“離經叛道”。當然,經過這么多年的閱讀,有一部分人接受了這些思想。

你應該感覺到,我與眾人的感覺有多大的不同。不能指望從我那種對筆法、章法和字結構的感覺里,能生長出所謂“正常”的書法作品。

常規的認識無法鑒別真正新穎的東西。需要建立一個超越以往的認識,把我們引向創造之途的機制。如何建立,是否已經動工?——這是藝術領域共同的課題。

(問:)在您的某些作品里,我們看到了最地道的傳統。在某些人看來,這里才出現了可以與古人抗衡的作品。對此,您怎么想?

邱振中:我見過對我作品兩種截然不同的評價:有人說一點不懂傳統,有人說這里有傳統和當代精神真正的融合。

這里涉及對“傳統”的認識。我所有的文章幾乎都表現出我對傳統的認識。我與很多人的認識不同是分歧的原因。

我的做法是,不信陳說,不怕與前人觀點不一致,從作品最細微處出發去認識傳統,把它作為可靠的依據。除此以外的一切,都必須接受我的感覺和理性的審視,通得過的,遵照不誤;通不過的,下功夫研究、思考,絕不迷信任何人、任何學說。對待生活中得來的感受,亦如此。

對作品的評判,人們更多根據個人趣味和社會上通行的慣例進行,對書法有認識的,對傳統某個點有認識的,有,但很少見到有歷史眼光的批評者。好作品和有意義的作品是兩種不同的東西。

(問:)請您說說理論與創作的關系。

邱振中:兩者不能兼顧。一位創作者,理論修養主要靠學習,你不可能花那么多時間、心力去做出一套理論。你只能選擇性地學習。讀過很多創作者的文章,有可取之處,但很少有見到對一個方面、一個問題完整而嚴謹的解說。

我兼做理論和創作,是一個特例。所有理論和作品都要接受歷史的檢驗。

在一個人身上,若找到了辦法,理性和感性將互相促進,像一只雙頭螺線的螺釘,前進的速度加倍;找不到,理論與創作則是生死冤家。

藝術家與理論家的共同處是敏感、鑒賞力、判斷力和歷史感。