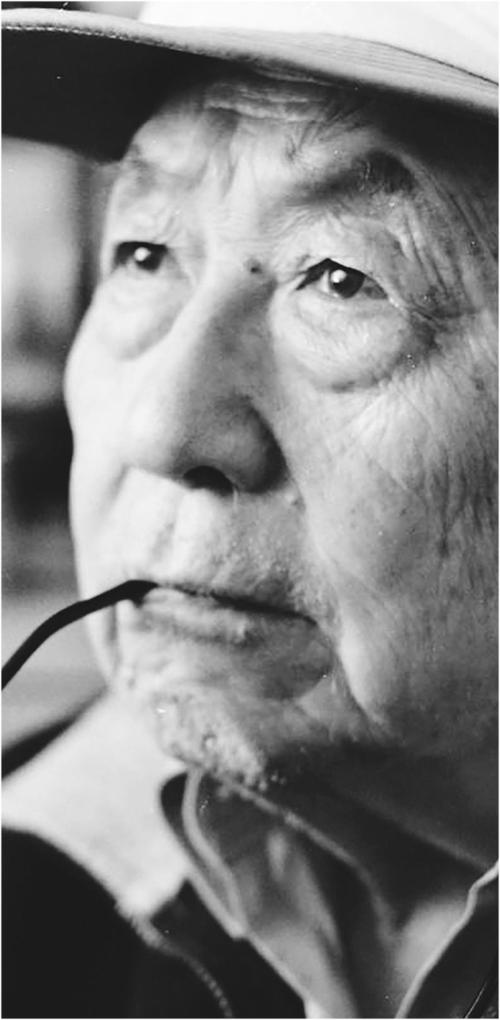

何兆武:像水一樣永恒的百年人生

王瑩

那些與我們同時(shí)代的光芒熠熠的人物,其實(shí)和伴隨我們的日月星辰?jīng)]什么區(qū)別,平時(shí)你總不大會(huì)時(shí)常想起他們,你總覺得他們永遠(yuǎn)會(huì)在。然而他們卻又和日月星辰不同,是西沉了就不再升起,劃過天幕就不再回來。

2021年5月28日,著名歷史學(xué)家、思想文化史學(xué)家、翻譯家何兆武先生在北京逝世,這位百歲老人終究沒有等來這一年的盛夏,而他像水一樣的百年人生,卻在后人心中激起萬千浪花。

人生中最愜意的好時(shí)光

1921年9月,何兆武出生在北京,彼時(shí)的中國仍處于內(nèi)憂外患之際,從小學(xué)、中學(xué)一直到大學(xué)、研究生,他一步步的求學(xué)經(jīng)歷見證了日本入侵、國土淪喪、舉國抗目、抗戰(zhàn)勝利的整個(gè)過程。

“1931年‘九一八事變的時(shí)候,我正讀小學(xué)五年級(jí)。”何兆武回憶道。為了躲避戰(zhàn)亂,少年何兆武和家人一起坐火車輾轉(zhuǎn)回到祖籍湖南。然而抵達(dá)岳陽后他們發(fā)現(xiàn)“南方也未有凈土”。在湖南的日子里,何兆武看到了日軍的為所欲為。

隨后,何兆武回到了北京。在初中求學(xué)階段,何兆武和所有生活在北京的人一樣,時(shí)刻生活在日軍入侵的恐懼之中:“我還記得有一陣兒每天天不亮的時(shí)候,就聽到飛機(jī)在北平城上空盤旋,還有機(jī)關(guān)槍咔咔咔的聲音,大家都在這種不安中醒來。”

1937年抗目戰(zhàn)爭全面爆發(fā)時(shí),16歲的何兆武正在讀高中,突如其來的戰(zhàn)火讓何兆武本就“膽戰(zhàn)心驚”的生活變得更加不平靜,這方戰(zhàn)火也一直延續(xù)到他讀大學(xué)。

彼時(shí)受戰(zhàn)亂影響,北京大學(xué)、清華大學(xué)、南開大學(xué)三校南遷至長沙,后又遷至昆明,正式改成國立西南聯(lián)合大學(xué)。1939年,何兆武考入西南聯(lián)合大學(xué)。從1939年到1946年,何兆武在這里完成了他的本科教育和研究生教育。

回憶起在西南聯(lián)大上學(xué)的時(shí)光,何兆武稱它為“人生中最愜意的好時(shí)光”。“現(xiàn)在回想起來,我覺得最值得懷念的就是在西南聯(lián)大做學(xué)生的那七年了,那是我一生中最愜意的一段好時(shí)光。”在口述隨筆集《上學(xué)記·遷徙的堡壘》的開篇,何兆武這樣說道。

1939年秋天,何兆武初到昆明西南聯(lián)大報(bào)到,彼時(shí)他剛看了豐子愷的《西洋建筑講話》,“從希臘羅馬的神殿一直講到中世紀(jì)的教堂建筑,我覺著挺有意思,于是就想學(xué)建筑”。加之當(dāng)時(shí)受“沒出息的才去念文科”的社會(huì)風(fēng)氣的影響,何兆武在大學(xué)一年級(jí)的時(shí)候選擇了工科,進(jìn)了土木系。到大一第二學(xué)期的時(shí)候,何兆武發(fā)現(xiàn)自己的興趣不在建筑學(xué),于是決定改行。

后來,何兆武轉(zhuǎn)入了歷史系,談及為何會(huì)選擇歷史系,何兆武曾說,“也許有兩個(gè)潛在的原因吧。第一,我小時(shí)候在北京,看了好些個(gè)皇宮、園囿,從香山一直到北大、清華這一帶,都是皇家園林,這就容易使人‘發(fā)思古之幽情。第二,那時(shí)候正值國難,小學(xué)是‘九·一八,中學(xué)是中日戰(zhàn)爭,剛一入大學(xué)就是二戰(zhàn),對(duì)人類命運(yùn)也很關(guān)心,以為學(xué)歷史能更好地理解這個(gè)問題。”

1943年,何兆武從西南聯(lián)大的歷史系畢業(yè),后在西南聯(lián)大繼續(xù)讀研究生。受同窗王浩(后為著名數(shù)學(xué)家)的影響,何兆武最終選擇了哲學(xué)系。在哲學(xué)系讀了一年,何兆武患了肺病,養(yǎng)病期間他找來一些文學(xué)書排遣,讀了大量的雪萊、拜倫、濟(jì)慈的詩歌作品,被那種“暢論天人之際”的精神境界打動(dòng),在西方詩歌中,他找到了心靈的慰藉,病愈后就轉(zhuǎn)到了外文系。

在何兆武的蔥蘢歲月里,西南聯(lián)大對(duì)他的影響可謂之深刻,這其中,就有西南聯(lián)大的“自由”。回憶起在西南聯(lián)大的求學(xué)經(jīng)歷,何兆武說:“聯(lián)大保持了原有的作風(fēng),個(gè)人行為絕對(duì)自由。自由有—個(gè)好處,可以做你喜歡做的事,比如自己喜歡看的書才看,喜歡聽的課才聽,不喜歡的就不看、不聽。”何兆武表示,“這種作風(fēng)非常符合我的胃口。”

何兆武認(rèn)為,自由是學(xué)術(shù)的生命。他在《上學(xué)記》中寫到,“學(xué)術(shù)自由非常重要,或者說,學(xué)術(shù)的生命力就在于它的自由。”

在何兆武看來,“一個(gè)所謂好的體制應(yīng)該是最大限度地允許人的自由,沒有求知的自由,沒有個(gè)性的發(fā)展,就沒有個(gè)人的創(chuàng)造力。如果大家都只會(huì)念經(jīng)、背經(jīng),開口都說一樣的話,那是不可能出任何成果的。”

何兆武和《上學(xué)記》

2006年,耄耋之年的何兆武將他的求學(xué)生涯口述出來,由文靖整理成冊(cè)出版——《上學(xué)記》。盡管這只是1920年代一1940年代末不足30年間他學(xué)生時(shí)期的陳年往事,卻蘊(yùn)含著一個(gè)飽經(jīng)滄桑的老人對(duì)整個(gè)20世紀(jì)歷史的反思,濃縮了20世紀(jì)中國知識(shí)分子的心靈史。

透過這本書看那個(gè)年代,是一個(gè)熟悉又陌生的年代,上海復(fù)旦大學(xué)文史研究院及歷史系特聘資深教授葛兆光說:“他的回憶中,有我們從沒見過的時(shí)代。”

在那個(gè)軍閥混戰(zhàn)、日軍進(jìn)攻的灰暗年代,歷史書上的字里行間無不透露著那個(gè)年代的“苦難”。然而,在何兆武的口中,那個(gè)我們熟悉的、充滿著炮火與外敵的年代似乎多了些生活的氣息,他將我們?cè)跉v史書中看不到的煙火與溫情糅雜在其中。宛如葛兆光在《上學(xué)記》序中所寫的,“在何先生(何兆武)的往事記憶中,那個(gè)時(shí)代,不僅有北京從軍閥的‘五色旗變成青天白日滿地紅,有‘一二九那—年多雪的冬天,有北平中學(xué)里的尊孔讀經(jīng)和白話教育之爭,有那個(gè)時(shí)代中學(xué)生‘無事亂翻書的愉快,還有短暫平安時(shí)期看西洋電影的震撼。”

這份口述史帶著何兆武的回憶,使那些已經(jīng)隨歷史遠(yuǎn)去的人物又從歷史中走了出來。為我們重構(gòu)了那一代學(xué)術(shù)和文化的歷史,以及那些年代知識(shí)分子所追求的幸福。

盡管生活在戰(zhàn)火紛飛的年代,何兆武卻從來不覺得自己不幸福,反而在《上學(xué)記》中多次提及“幸福”,他說,“我想,幸福的條件有兩個(gè),一個(gè)是你必須覺得個(gè)人前途是光明的、美好的,可是這又非常模糊,非常朦朧,并不一定是什么明確的目標(biāo)。另一方面,整個(gè)社會(huì)的前景,也必須是一天比一天更加美好,如果社會(huì)整體在腐敗下去,個(gè)人是不可能真正幸福的。”

在何兆武看來,當(dāng)時(shí)他們正處于戰(zhàn)爭年代,但他們直覺地、模糊地又非常肯定地認(rèn)為戰(zhàn)爭一定會(huì)勝利,勝利以后將會(huì)是一個(gè)非常美好的世界,能過上非常美好的生活,所以即便那時(shí)候物質(zhì)生活非常苦,但他們?nèi)杂X得非常幸福。

“現(xiàn)在的年輕人也許不太能理解那個(gè)時(shí)代的知識(shí)分子,他們的幸福觀和自由觀好像都有些太單純,甚至太簡單”,何兆武曾感慨。但他們的單純和簡單卻留下了永恒,他們追隨著“五四”時(shí)代的精神,把民主、自由和科學(xué)當(dāng)作矢志不渝的追求,把國家整體的富強(qiáng)當(dāng)作永恒的理想,成為那一代中國知識(shí)分子的自由和幸福。

《上學(xué)記》對(duì)人們重新認(rèn)識(shí)過往、觀察現(xiàn)在以及展望未來都有著重要的啟迪,但同時(shí)這本書又獨(dú)具個(gè)性,在功利滔滔的世界上,何兆武對(duì)知識(shí)與真理的熱誠仿佛一股清泉,可以沖洗那些被熏染的心靈,使其復(fù)現(xiàn)潤澤。他在書中談到,“讀書不一定非要有個(gè)目的,而且最好是沒有任何目的,讀書本身就是目的。讀書帶來內(nèi)心的滿足,好比一次精神上的漫游,在別人看了,游山玩水跑了一天,什么價(jià)值都沒有,但對(duì)我來說,過程本身就是最大的價(jià)值,那是不能用功利標(biāo)準(zhǔn)來衡量的。”

何兆武對(duì)讀書有自己的看法與見解,毫無疑問,他也是熱愛讀書的。直到90多歲高齡,何兆武依然沒有停止每天閱讀的習(xí)慣。何兆武把讀書視為一種享受,“我讀書很多時(shí)候是跟著興趣走的,喜歡什么就讀什么。”在他看來他自己是“無故亂翻書”。

在何兆武看來,讀書是要有興趣的,但讀書不能光憑興趣,還是需要有一個(gè)宗旨的。他將讀書分為兩種,一種是非功利性的一面,比如消遣式的、趣味性的讀書,何兆武稱之為“作為消遣,看熱鬧”。另一方面,他認(rèn)為讀書也有功利性的一面,他指出讀書如果與工作相關(guān),就要認(rèn)真讀,要有明確的目標(biāo),閱讀是要圍繞這個(gè)目標(biāo)展開的。他表示,“當(dāng)我們準(zhǔn)備做一個(gè)研究,或者搞一個(gè)課題,或者想弄明白什么、回答什么問題的時(shí)候,目標(biāo)明確、有方向、有系統(tǒng)地閱讀就顯得非常重要。”

何兆武把讀書比作吃飯,他認(rèn)為書讀得好壞和拼不拼命沒有關(guān)系,讀書要適量,也要掌握正確的方法。他不將自己桎梏在讀書的條條框框內(nèi),但從未迷失過自己,宛如他的人生一般。

沒有哲學(xué)深度就不能真正理解歷史

讀書為何兆武打開了人生的一扇窗,青年時(shí)對(duì)學(xué)術(shù)書的偏愛為他種下了翻譯學(xué)術(shù)著作的種子。他的譯著盧梭《社會(huì)契約論》、帕斯卡爾《思想錄》、康德《歷史理性批判文集》和羅素《西方哲學(xué)史》等影響了幾代學(xué)人,對(duì)國內(nèi)思想哲學(xué)領(lǐng)域的開辟和推進(jìn)影響巨大。2015年,94歲高齡時(shí)他獲得了“翻譯文化終身成就獎(jiǎng)”。

在何兆武百年生命歲月里,除了翻譯工作之外,他在學(xué)術(shù)研究方面也有著極大的成就。1978年,他的《中國思想發(fā)展史》出版,全書50多萬字,綜合了哲學(xué)思想、邏輯思想和社會(huì)思想,系統(tǒng)、全面、科學(xué)地論述了中國思想發(fā)展史。在史學(xué)理論方面,何兆武不僅在國內(nèi)篳路藍(lán)縷,開拓了對(duì)當(dāng)代西方歷史哲學(xué)和史學(xué)理論的系統(tǒng)而深入的研究;另外一方面,他闡發(fā)自己有關(guān)歷史哲學(xué)與史學(xué)理論的思想的一些重要論文,置之二十世紀(jì)世界史學(xué)理論領(lǐng)域最具原創(chuàng)性的作品之列。

何兆武認(rèn)為,“真正理解歷史一定要提升到哲學(xué)的高度,不然只知道姓名、知道年代,你可以知道很多很多零碎的知識(shí),但不一定就意外著你理解了歷史。”

何兆武說,他對(duì)于歷史問題感興趣,可是他更感興趣的是歷史學(xué)家是如何來了解過去,從何種角度理解過去,是如何得出單靠史料未必能夠得出的觀點(diǎn)的。所以說他對(duì)歷史學(xué)的興趣,從年輕的時(shí)候就更多帶有理論性的色彩。這一切理論的思考當(dāng)然都會(huì)和哲學(xué)有著深刻的關(guān)聯(lián)。他在采訪中表示:“我在做學(xué)生的時(shí)候就對(duì)哲學(xué)感興趣,覺得沒有點(diǎn)哲學(xué)的深度就不能達(dá)到深入的理解。當(dāng)然你也可以對(duì)歷史問題做純技術(shù)的考證工作,但那個(gè)不等于理解歷史。我總是覺得要有點(diǎn)思想的深度才能理解歷史。我們的歷史研究,可以有不同的方面和層次,可以有政治史、經(jīng)濟(jì)史、社會(huì)史,等等,但最重要的還是應(yīng)該研究思想史和心靈史。我覺得無論對(duì)于一個(gè)人還是對(duì)于整個(gè)民族的文化,這個(gè)層次上的理解才是最根本的。”

作為一位人文學(xué)者,何兆武在晚年依舊關(guān)心的是當(dāng)下這個(gè)時(shí)代,希望更深入地理解個(gè)體與國家、時(shí)代、命運(yùn)之間的關(guān)系。清華大學(xué)副校長彭剛在接受采訪中說道,“何先生的百年人生經(jīng)歷了從北洋政府到新中國的各個(gè)發(fā)展階段,由于《上學(xué)記》廣為人知,人們更熟知西南聯(lián)大對(duì)于他人生經(jīng)歷的重要性。我想,他們這一代學(xué)者最為關(guān)切的是國家民族的命運(yùn),特別是人民在這個(gè)世界、這個(gè)國家如何才能幸福地、有尊嚴(yán)地生活。尤其是在中國這樣一個(gè)具有深厚文化傳統(tǒng)的國家,能否處理好19世紀(jì)中葉以來就困擾著我們的中西文化之間的關(guān)系,這也是他一直關(guān)心的問題。”

何兆武非常喜歡意大利思想家克羅齊的一句話:“一切歷史都是當(dāng)代史”,時(shí)代和學(xué)術(shù)發(fā)展階段不同,從不同的立足點(diǎn)出發(fā)研究中學(xué)、西學(xué)之間的關(guān)聯(lián),就會(huì)有不同的理解和評(píng)價(jià)。

一生追求自由的何兆武,從不為名利所困。在追名逐利的浮躁氛圍中,學(xué)富五車的何兆武始終與思想為友,甘于清貧,甘于寂寞,寧靜淡泊。談及他半生成就,他也只是一笑置之。在他看來,“人的一生,就像是把名字刻在水上,一邊刻著,一邊隨水流逝。”