云岡石窟中建筑多元文化探微

曹 彥

(云岡研究院,山西 大同 037007)

一、佛塔

佛塔是云岡石窟石刻中最為重要的建筑表現形式,不僅包括洞窟中的中心塔柱,也包括壁面中的雕刻的浮雕塔。按照塔的樣式分為樓閣式塔、層柱式塔、覆缽式塔。樓閣式佛塔在三種佛塔中的比例占到最多,樓閣式佛塔是采用仿木構樓閣的形式制作而成的石塔,散布于云岡的早、中、晚期的洞窟中,分布在云岡的洞窟之間、洞窟外的前室平臺之上、洞窟中央及洞窟內的壁面上。

云岡的中心塔柱及壁面中的樓閣式塔中的造像樣式正是繼承了犍陀羅佛塔的這種造像藝術特征。在犍陀羅佛塔中的佛龕造像,佛坐于龕中,龕外有禮拜或供養者的形象,這些人物的形象遠遠小于佛像。有的佛龕中有比主尊更小的禮拜者或供奉者。龕中的佛像與佛傳浮雕中表現的主要形象有別,不表現具體的時間、地點和情節,是專門用來供奉的。云岡樓閣式佛塔中的建筑樣式吸收了漢代的建筑樣式的精華,在樓閣式佛塔中斗栱的使用比較普遍,大多利用簡單的一斗三升栱和人字栱作為出檐的支撐結構。樓閣式佛塔中斗栱的這種建筑的元素繼承了東漢墓葬中陶樓中的一些建筑構件的做法。同時,樓閣式塔中的這種逐層收進、逐層出檐的高層木構架構也是繼承了漢代建筑中的一些建筑風格[1]。

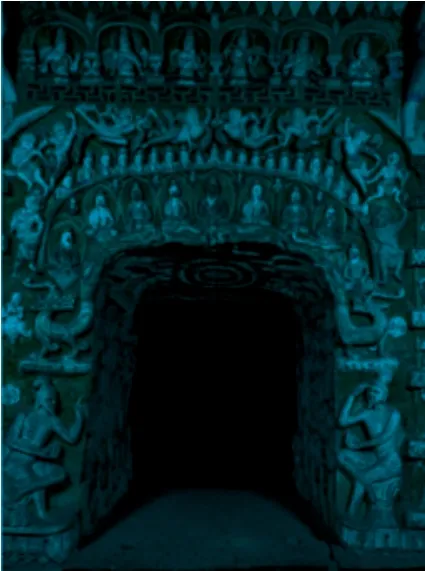

有些洞窟的中心塔柱體現了多元文化的交流,如第11窟中心塔柱的立柱收分技術是沿襲漢代的建筑風格,塔頂裝飾的山花蕉葉,則來自犍陀羅藝術中的科林斯式柱頭的裝飾。

第11窟中心塔柱柱頂

二、屋形龕

在云岡石窟中,有不少屋形龕的雕刻,這些屋形龕都是在柱子頂端置櫨斗,之上置橫枋,橫枋上置一斗三升栱,兩柱頭間使用叉手(人字栱)這種補間斗栱。一斗三升栱與人字栱進行了一些藝術加工,在一斗三升栱的中部栱端、人字栱的頂部飾獸面,在一斗三升栱的兩端裝飾獸頭。這種一斗三升栱兩端設置獸頭的做法是對波斯建筑樣式的吸收與繼承。可見一斗三升栱、人字栱及其栱端設置獸頭的樣式是漢族的建筑樣式與波斯文明結合的典范。

在第12窟列柱上方發現北魏石雕瓦頂殘跡,清除第12窟前室頂板積土后,在列柱上方發現脊飾、石雕瓦頂殘跡。其頂部為廡殿頂,頂部中央有鳥形殘跡,脊的兩側為鴟尾,正脊長約3.6米,下部三開間,柱子呈八角形,柱基高1.5米,柱子高3.4米,前室側壁和柱頭內側浮雕還可推斷該窟前壁面是柱頭刻皿板,櫨斗上為橫枋,補間人字栱,柱頭一斗三升的式樣。這是漢代建筑風格與北魏建筑樣式融合的體現。

三、柱

在9、10、12窟前有數根仿羅馬柱,體現著羅馬文明。在第9窟前室東南最東側列柱上部內轉角處,有一個束蓮柱,柱身中間以上下覆蓮為裝飾,體現著印度文明。在云岡石窟幾乎每根柱子上都有漢族的立柱收分技術,這些無不體現了中西方文化在云岡石窟的碰撞融合。

在第9窟中也有“愛奧尼亞”式柱頭映射著希臘文明,柱子上方的帷幕龕,是中國傳統的樣式,體現了希臘文明與中國文明的融合。這種柱式甚至影響到龍門石窟,在龍門石窟賓陽中洞也有這樣的“愛奧尼亞”裝飾。

四、欄桿

在第9窟前室東、西列柱內側頂部平座、前室明窗頂部上方及第9窟后室南壁東側屋形龕臺基、臺階周緣等均有這樣的“勾片欄桿”的建筑樣式,在第10窟中也較為常見,這種欄桿的建筑是漢代建筑中的常見樣式,如在東漢密縣后土郭2號墓明器大門的兩端可見這種勾片欄桿的構造。而這些云岡欄桿建筑的上方是圓拱尖楣龕,這是典型的犍陀羅文明與漢代文化融合的特征。

第9窟明窗頂部的欄桿

結語

云岡石窟的建筑在結構上采用的是中國傳統的一些建筑元素,在裝飾方面采用外來的一些元素。如第12窟的屋形龕,斗栱、人字栱均采用漢代的一些構架,在斗栱兩端的裝飾上采用波斯風格的獸頭。再如第11窟的中心塔柱的立柱收分技術是沿襲漢代的建筑風格,作為中心塔柱頂端的裝飾山花蕉葉,其造型來自于犍陀羅藝術中的科林斯式柱頭的裝飾。