癌癥患兒家長自憫能力現狀及相關因素分析

譚香藝,楊玉云,楊祎玲,孟江南,張揚瓊,史蕾

腫瘤已成為僅次于意外傷害的第二大兒童死亡原因,全世界每年約有30萬名兒童患上癌癥,中國每年有3萬~4萬新發病例[1]。隨著診療技術日益進步,癌癥患兒生存率大大提升,白血病患兒5年生存率可達88%,其他癌癥患兒5年生存率可達92%[2-3]。父母作為患兒的主要照顧者,長期處于擔憂孩子疾病預后、恐懼疾病復發和失去孩子可能性的狀態,易產生抑郁、創傷后應激障礙(Post Traumatic Stress Disorder,PTSD)等負性情緒和心理健康問題[4],給患兒父母身心健康造成重大負性影響,從而影響患兒身心健康和治療效果。自憫(Self-Compassion)是指個體在面對失敗、挑戰、負性經歷和遭受苦難時,理解、善待自己的傾向,主要包括三個因素:自我友善、正念和普遍人性[5]。自憫能通過適應性情緒調節策略[6],調節心理、生理系統活動,使個體在壓力下也能維持自身內穩態[7],產生積極的影響,是心理健康的重要保護因素[8]。研究表明,自憫水平較高的患兒父母較少出現抑郁和創傷后應激障礙癥狀,能促進積極的健康行為[9-11]。戴安娜等[12]研究表明,中國骨肉瘤患者照顧者的自憫處于中等水平,而目前尚未見有研究關注癌癥患兒家長的自憫,且自憫在癌癥患兒家長人群中對負性情緒(如抑郁)、創傷后應激障礙等的作用機制仍需探討。因此,本研究調查中國文化背景下癌癥患兒家長的自憫水平及其與創傷后應激障礙、創傷后成長及抑郁的關系,為緩解患兒家長負性情緒,促進創傷后成長提供切入點,同時也為構建針對癌癥患兒家長的自憫干預方案提供參考。

1 對象與方法

1.1對象 采用便利抽樣法抽取2020年5~9月在南方醫科大學南方醫院、中山大學腫瘤防治中心、廣東三九腦科醫院兒科確診為腫瘤住院治療的患兒家長。納入標準:患兒年齡≤18歲,經臨床和病理診斷為癌癥,無其他嚴重疾病;家長(患兒父母)為患兒的主要照顧者;家長無嚴重的聽覺障礙、精神心理疾病或軀體疾病;家長無交流、認知障礙,可以理解問卷內容;對本研究知情同意,自愿參與。排除標準:家長曾遭受過車禍等事故、家庭暴力、性侵等其他嚴重創傷性事件。本研究已通過南方醫科大學生物醫學倫理委員會審核通過,審批號:南醫倫審[2020]第005號。

1.2調查工具 ①一般資料調查表:患兒資料(性別、年齡、疾病診斷、確診時間、目前治療階段和是否復發)和家長資料(與患兒的關系、家長年齡、受教育程度、職業、居住地、宗教信仰、婚姻狀態、子女數量和家庭人均月收入)。②自憫量表(Self-compassion Scale,SCS):采用由Neff[13]編制、陳健等[14]漢化的中文版自我憐憫量表(SCS-C)調查,共26個條目,包括自我友善(5條)、普遍人性(4條)、正念(4條)、自我評判(5條)、孤立感(4條)和過度沉溺(4條)6個維度。每條按1~5分計分;孤立感、過度沉溺和自我評判3個維度所包含的條目反向計分。量表總分由各個維度的平均分相加得出。總分6~30分,得分越高,自憫能力越高。本研究中量表的Cronbach′s α系數為0.845。③創傷后應激障礙平民版篩查問卷(PTSD Checklist Civilian Version,PCL-C):采用楊曉云等[15]修訂的PCL-C調查,共17個條目,包括重復體驗(5條)、回避(7條)和高警覺(5條)3個維度。每條按1~5分評分,總分17~85分,分數越高,創傷后應激障礙發生的可能性越大。本研究中量表的Cronbach′s α系數為0.929。④創傷后成長量表(Post-traumatic Growth Inventory,PTGI):采用汪際等[16]修訂的中文版創傷后成長量表(PTGI-C)調查,共有20個條目,包含人生感悟(6條)、個人力量(3條)、新的可能性(4條)、與他人關系(3條)和自我轉變(4條)5個維度,每條按0~5分計分,總分0~100分,得分越高創傷后成長水平越高,本研究中量表的Cronbach′s α系數為0.907。⑤抑郁量表(Patient Health Questionnaire Depression Scale,PHQ-9):采用李振華等[17]修訂的中文版患者健康問卷抑郁量表(PHQ-9)調查,共有9個條目,包含情感(6條)和軀體癥狀(3條)2個維度,每一條目按0~3分評分,總分0~27分,分數越高抑郁癥狀越嚴重。本研究中量表的Cronbach′s α系數為0.903。

1.3樣本量計算 一般根據多變量統計分析規則,樣本含量至少是研究變量數的5~10倍[18],本研究一般資料有15個自變量,加上SCS-C、PCL-C、PTGI和PHQ-9共計19個自變量,考慮到15%的失訪率,取樣本量224例。

1.4調查方法 采用問卷星(定向發放)和紙質問卷相結合的方式進行調查。在文獻回顧的基礎上,結合專家意見,選擇合適量表,在廣州市1所三甲醫院選取30名腫瘤患兒家長進行預調查,根據調查結果和家長反饋,對一般資料的不合適條目進行調整,最終形成正式調查問卷。正式開始調查前對調查人員進行統一培訓,規范調查流程,應用統一的指導語。調查前詳細解釋研究目的和意義,調查對象簽署知情同意書。填寫過程中對家長的疑問進行解答,問卷填寫結束后,調查人員當場檢查、核對,并回收問卷。通過問卷星和現場發放238份問卷,獲得有效問卷227份,有效回收率95.4%。

2 結果

2.1患兒家長一般資料 227名患兒家長,男60名,女167名;年齡24~56(35.36±5.15)歲。受教育程度:小學以下17名,初中70名,高中或中專52名,本科或大專88名。職業:農民43名,工人16名,公務員/企事業單位職工49名,個體/自由職業52名,無業39名,其他職業28名。居住地:農村95名,鄉鎮50名,城市82名。宗教信仰:無213名,有14名。婚姻狀況:在婚216名,單身(未婚/離異/喪偶)11名。子女數量:53名1孩,128名2孩,46名3個以上孩子。家庭人均月收入:<3 000元91名,3 000~6 000元78名,>6 000元58名。

2.2患兒家長自憫評分情況 患兒家長自憫評分10.65~26.40分,18.75(17.80,20.50)分,其中自我友善3.20(3.00,3.60)分,普遍人性3.25(3.00,3.75)分,正念3.50(3.00,3.75)分,自我評判3.00(2.60,3.40)分,孤立感3.00(2.50,3.50),過度沉溺3.00(2.50,3.50)分。不同性別、年齡、受教育程度、職業、居住地、宗教信仰、婚姻狀況、子女數量和患兒疾病診斷家長的自憫評分比較,差異無統計學意義(均P>0.05),不同家庭人均月收入的患兒家長自憫評分比較,差異有統計學意義,見表1。

表1 不同家庭人均月收入的患兒家長自憫評分比較

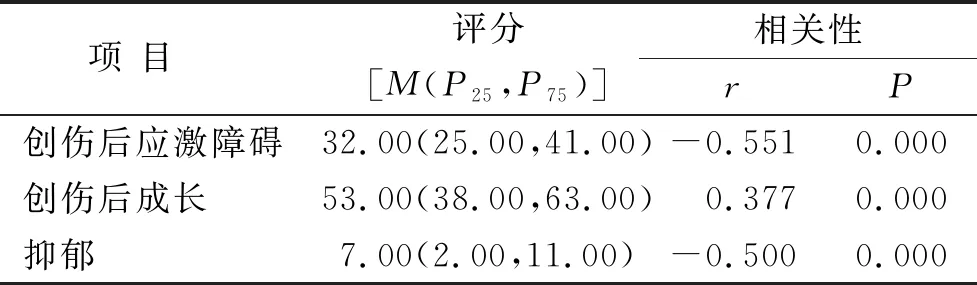

2.3患兒家長創傷后應激障礙、創傷后成長、抑郁評分及與自憫的相關性分析 見表2。

表2 患兒家長創傷后應激障礙、創傷后成長、抑郁評分及與自憫的相關性分析(n=227)

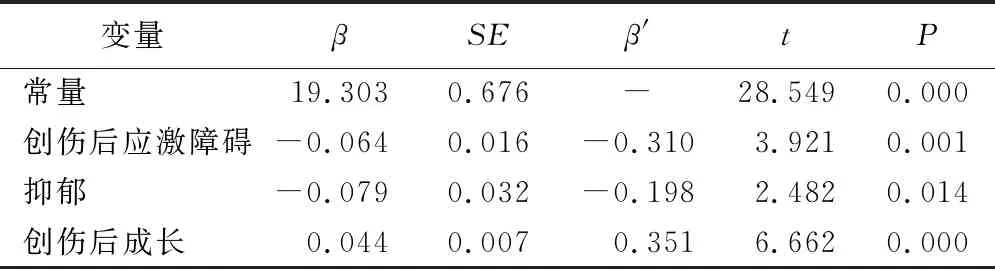

2.4家長自憫影響因素的多元線性回歸分析 以自憫得分為因變量(殘差滿足正態分布,等方差,及殘差之和為0的條件),以家庭人均月收入(賦值:<3 000元=1,3 000~6 000元=2,>6 000元=3)、創傷后應激障礙評分(原值輸入)、創傷后成長評分(原值輸入)及抑郁得分(原值輸入)為自變量(4個自變量間不存在多重共線性,VIF<5)進行多元線性回歸(α入=0.05,α出=0.10),結果后三者進入回歸方程,見表3。

表3 家長自憫影響因素的多元線性回歸分析(n=227)

3 討論

3.1癌癥患兒家長自憫狀況 本研究結果顯示,癌癥患兒家長自憫得分為18.75(17.80,20.50)分,處于中等水平,低于陳健[19]對大學生及杜柯萱[20]對心理咨詢師的調查結果。分析原因,家長既要承擔患兒照護的任務,又需兼顧事業和其他家庭事務,其任務繁重且責任巨大。由于他們難以考慮自己,而且如果他們優先考慮自己就會感到內疚[8],所以多把關愛給了孩子和家庭,而無法給自己提供關懷。自我評判是指個體對自身的個性特點、思想和行為等的負性判斷和評價。本研究顯示,自憫中的自我評判維度得分較低,這表明癌癥患兒家長面對問題傾向于采用自我批判的方式。家長認為是由于自己照顧不周或基因問題而致患兒患癌,因而懷有強烈的愧疚感,陷入無限的自我批判中,難以自我紓解。自憫與情緒、認知相關聯[21],能通過減少個體回避傾向、改善內化問題[22],促進個體適應性的情緒調節策略應用[7]。因此,自憫有利于家長的心理健康。幫助家長在面對患兒患癌現實的同時,提高其自憫水平,幫助其采取積極的自我調節方式,能有效緩解心理應激。提示醫護人員應從理解家長的內疚感、自責感、自我批判等負性情緒[23]出發,開導家長,讓其明白患兒生病不是自己的過錯,減少家長的自我評判,以促進家長自憫,給予自己關懷,更好地照顧患兒生活、治療和情緒。

3.2癌癥患兒家長自憫影響因素

3.2.1患兒家長創傷后應激障礙 本研究結果顯示,創傷后應激障礙是家長自憫的影響因素,創傷后應激障礙越嚴重,其自憫水平越低,這與Hawkins等[9]研究結果相似。有創傷后應激障礙的患兒家長可能有創傷再體驗、警覺性增高及回避或麻木的表現,嚴重者甚至導致其人生觀、價值觀、性格發生變化,家長的緊張、焦慮、抑郁等不良情緒無法避免。因此,護士需密切關注患兒和家長的心理需求,為家長提供自憫相關的知識講座,以促使家長發現并運用自憫。同時,也需探索針對癌癥患兒家長的正念自憫訓練方案,提升家長自憫水平,積極引導家長從不良情緒的旋渦中走出來,關注和接納當下,摒棄自我批評而寬容自己,向自己表達關愛,減少個體回避傾向,緩解創傷后應激障礙癥狀,從而以積極和慈悲的心態去照護患兒。

3.2.2患兒家長創傷后成長 本研究結果顯示,患兒家長創傷后成長水平是自憫的影響因素,創傷后成長水平越高,其自憫水平越高,這與劉艾祎等[24]研究相似。創傷性事件不可避免,在給人帶來痛苦的同時,也能給人帶來積極的影響。有些個體在經歷創傷事件后某些性格優點反而得到增強[25]。有研究顯示,自憫通過接納和積極重構適應性認知過程促使創傷后成長[26]。自憫為個體提供了情感上的安全感,具有較高自憫水平的人傾向于將負性經歷認知加工到更積極的認知框架中,從困境中獲得成長[27]。創傷后成長同樣對自憫產生積極的作用,因此,兩者相輔相成。臨床醫護人員可為家長創傷后成長和自憫提供精神支持和社會性支持,以促使家長減輕創傷后痛苦。

3.2.3患兒家長抑郁狀態 本研究結果顯示,患兒家長抑郁癥狀是自憫的影響因素,抑郁癥狀越重則自憫水平越低,這與Hawkins等[9]和Zhu等[28]的研究結果相似。分析原因,抑郁水平高的家長更加消極,更加容易自我否定和自我懷疑,其情緒調節能力較差,往往導致難以紓解和自憫。護理人員應密切關注家長的情緒變化,引導其發現抑郁等負性情緒,增強認知重評,減少反芻性沉思和思維抑制以提高自憫。

4 小結

癌癥患兒家長的自憫處于中等水平,有待提高。家長自憫水平與創傷后應激障礙和抑郁呈負相關,與創傷后成長呈正相關。醫護人員可從減輕家長愧疚感出發,開導家長,減少自我評判。同時開展針對癌癥患兒家長的正念自憫干預,提升其自憫水平,增強其應對創傷性事件的能力,促進創傷后成長,幫助家長更好地照顧患兒。本研究數據僅來源于廣州地區3所醫院,且樣本量較小,研究可能存在選擇性偏倚。今后可嘗試隨機抽樣,多時間點縱向追蹤調查,以深入研究中國癌癥患兒家長的自憫能力與心理變化間的作用機制,為構建癌癥患兒家長正念自憫干預方案提供參考。