致密細斑點型抗核抗體在系統性自身免疫性風濕性疾病診斷中的意義

楊可可,吳俊淵,曹興建

(南通市第一人民醫院檢驗科,南通 江蘇 226001)

近年來,自身免疫性疾病的發病率呈明顯上升趨勢,且當合并其他疾病時,患者的死亡率較高[1]。正常情況下,接觸自身抗原的免疫細胞克隆會被清除,這種情況被稱為免疫耐受。當機體對這些自身反應的免疫細胞克隆控制失敗時,就會發生自身免疫性疾病[2]。目前,臨床常見的自身免疫性疾病主要為系統性自身免疫性風濕性疾病(systemic autoimmune rheumatic disease,SARD),包括類風濕性關節炎、系統性硬化癥、系統性紅斑狼瘡、抗磷脂綜合征、干燥綜合征、皮肌炎[3]。自身免疫性疾病實驗室診斷的主要依據為自身抗體檢測,包括自身抗體譜篩查和抗核抗體核型判斷。特定的抗核抗體類型和某些疾病的發生具有一定的相關性[4]。抗核抗體常見的核型主要為核顆粒型、核均質型、胞漿顆粒型、著絲點型、核點型、核膜型等。致密細斑點型近幾年已被列為抗核抗體檢測中必報的核型之一[5]。致密細斑點型核型特征為細胞分裂中期濃縮染色質和分裂間期細胞核上分布著細小、均勻、一致的斑點顆粒[5]。本研究擬探討致密細斑點型抗核抗體的檢測方法及其對SARD的診斷價值。

1 材料和方法

1.1 研究對象

選取2017年10月—2018年12月至南通市第一人民醫院門診就診或住院,疑似或確診為SARD的患者1 683例,其中男556例、女1 127例,年齡16~73歲。本研究中的SARD特指彌漫性結締組織病,包括系統性紅斑狼瘡606例、硬皮病67例、皮肌炎68例、類風濕性關節炎252例、干燥綜合征690例,累及多系統、多器官(皮膚、關節、肌肉等)。

1.2 方法

1.2.1 樣本采集 采集所有對象的血清或乙二胺四乙酸 、肝素抗凝血漿,避免使用嚴重脂血、黃疸、溶血及被污染的樣本。

1.2.2 抗核抗體檢測 抗核抗體(IgG)檢測試劑盒[間接免疫熒光法(indirect immunofluorescence,IIF)]購自德國歐蒙醫學實驗診斷有限公司。樣本的稀釋比例分別為1∶100、1∶320、1∶1 000,其他步驟嚴格按試劑盒說明書操作。1∶100稀釋:將5 μL血清加入495 μL PBST緩沖液(將10.2 g磷酸鹽溶于1 L蒸餾水中,再加入2 mL Tween-20配制而成)中。1∶320稀釋:將100 μL 1∶100稀釋的血清加入220 μL PBST緩沖液中。1∶1 000稀釋:將11.1 μL 1∶100稀釋血清加入100 μL PBST緩沖液中。鏡檢:在20倍鏡下判斷熒光滴度(1∶100、1∶320、1∶1 000),在40倍鏡下判斷抗核抗體核型。

1.2.3 自身抗體檢測 采用自身抗體譜(IgG)檢測試劑盒(免疫印跡法,德國歐蒙公司)檢測抗核糖核蛋白(nuclear ribonucleoprotein,nRNP)抗體、抗史密斯(Smith,Sm)抗體、抗天然干燥綜合癥A(Sj?gren syndrome A,SS-A)抗體、抗干燥綜合癥B(Sj?gren syndrome B,SS-B)抗體、抗Ro52抗體、抗硬皮病70(scleroderma-70,SCL-70)抗體、抗皮肌炎-系統性硬化癥(polymyositis-sclerosis,PM-Scl)抗體、抗組氨酰轉運RNA合成酶(aminoacyl tRNA synthase,Jo-1)抗體 、抗著絲點蛋白B(centromere protein B,CENP-B)抗體、抗增殖細胞核抗原(proliferating cell nuclear antigen,PCNA)抗體、抗雙鏈DNA(double-stranded DNA antibody,dsDNA)抗體、抗核小體抗體(antinucleosome antibody,AnuA)、抗組蛋白抗體(anti-histone antibody,AHA)、抗核糖體P蛋白抗體(anti-ribosomal P protein antibody,ARPA)、抗線粒體M2抗體(anti-mitochondrial antibody subtype M2,AMA-M2),嚴格按試劑盒說明書操作。結果判讀:將膜條用KEWB83014型掃描儀(日本Canon公司)掃描,掃描結果分為0、1、2、3、4、5、6共7個等級,對應的血清IgG抗體水平分別為0~0.34、0.35~0.69、0.70~3.49、3.50~17.49、17.50~49.99、50.00~99.99和≥100.00 kU/L,以IgG抗體≥3.5 kU/L為陽性。

1.3 統計學方法

采用SPSS 13.0軟件進行統計分析。計數資料以率表示,組間比較采用χ2檢驗。致密細斑點型抗核抗體滴度與SARD的相關性分析采用秩相關分析。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 IIF檢測抗核抗體與免疫印跡法檢測自身抗體的陽性率比較

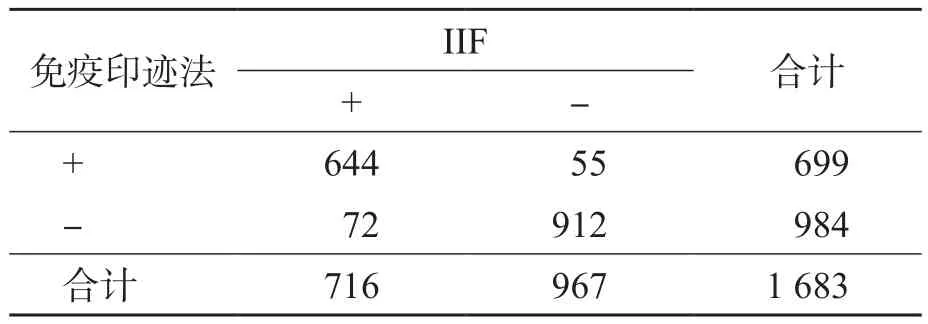

分別采用IIF和免疫印跡法檢測1 683例患者樣本。IIF檢測抗核抗體的陽性率與免疫印跡法檢測自身抗體的陽性率比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

表1 IIF檢測抗核抗體與免疫印跡法檢測自身抗體的比較

2.2 72例IIF陽性、免疫印跡法陰性樣本的核型分布

在7 2例I I F陽性、免疫印跡法陰性樣本中,核顆粒型所占比例最高,為44.44%(32/72),然后依次為致密細斑點型[40.28%(29/72)]、均質型[12.50%(9/72)]、核仁型[2.78%(2/72)]。4種核型所占比例差異有統計學意義(χ2=36.333,P<0.001)。兩兩比較結果顯示,致密細斑點型所占比例與核顆粒型比較,差異無統計學意義(χ2=0.148,P=0.701);與均質型、核仁型比較,差異均有統計學意義(χ2=10.526,P=0.001;χ2=23.516,P<0.001)。

2.3 致密細斑點型抗核抗體滴度與SARD的相關性分析

29例致密細斑點型抗核抗體中,熒光滴度為1∶100、1∶320、≥1∶1 000的分別有8例(27.59%)、17例(58.62%)、4例(13.79%),每個滴度對應的SARD確診病例數分別為1例、5例、2例。秩相關分析結果顯示,熒光滴度與SARD無相關性(r=-0.300,P=0.667)。

2.4 IIF和免疫印跡法均陽性樣本的核型分布

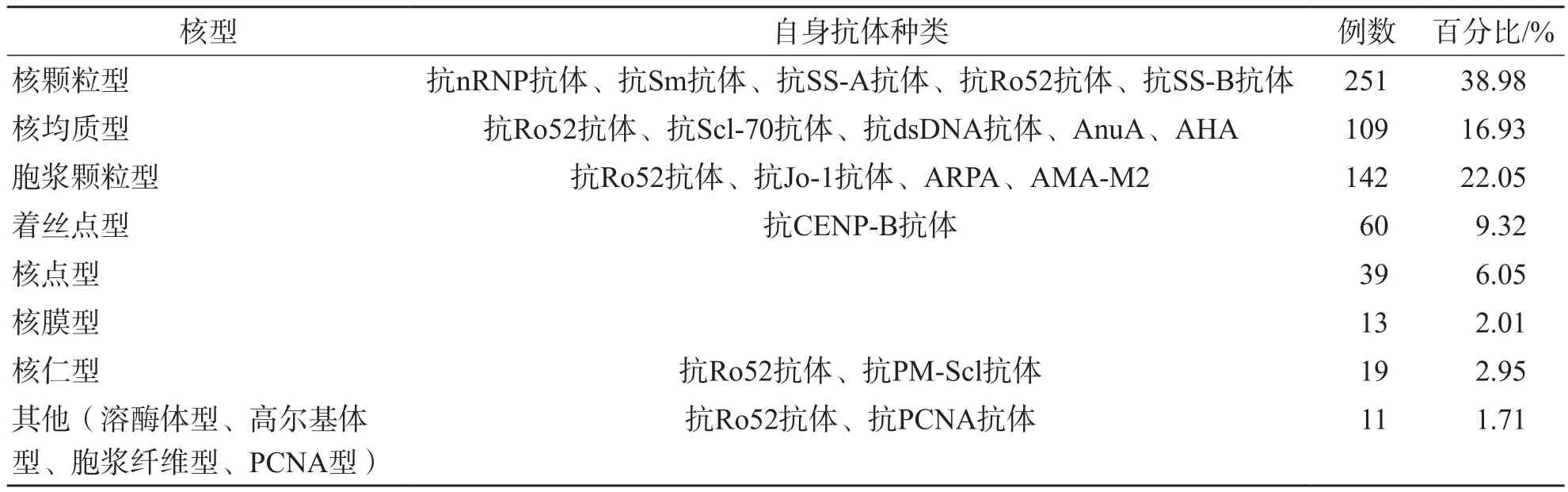

IIF和免疫印跡法均陽性的644例樣本的核型分別為核顆粒型、核均質型、胞漿顆粒型、著絲點型、核點型、核膜型、核仁型、溶酶體型、高爾基體型、胞漿纖維型和PCNA型,未見致密細斑點型。核顆粒型所占比例最高(38.98%),其次是胞漿顆粒型(22.05%)。除了核點型和核膜型,每種核型都對應著相應的自身抗體。抗Ro52抗體在多種核型中出現,未表現出特異性。見表2。

表2 IIF和免疫印跡法均陽性的644例樣本的核型分布

3 討論

本研究結果顯示,IIF和免疫印跡法檢測自身抗體結果的差異無統計學意義(P>0.05)。對IIF和免疫印跡法檢測結果不一致的樣本的核型進行分析,在IIF陽性而免疫印跡法陰性的結果中,致密細斑點型值得關注。

美國風濕病學協會將IIF作為抗核抗體篩查的“金標準”[6]。自從IIF的生物載片采用人喉癌細胞為基質后,其方法學的靈敏度大大提高,但降低了特異性,導致健康人和非自身免疫性疾病患者的抗核抗體陽性率升高[7]。因此,在臨床工作中,除了用IIF篩查抗核抗體外,還應采用特異性較強的免疫印跡法聯合檢測自身抗體。本研究結果顯示,IIF和免疫印跡法的陽性率差異無統計學意義(P>0.05);對于IIF陰性、免疫印跡法陽性的樣本,免疫印跡法結果大多為抗Ro52抗體可疑、弱陽性或陽性。有研究結果顯示,健康人群抗Ro52抗體也會出現陽性,因此僅抗Ro52抗體陽性與SARD關系不大,只有伴隨抗SS-A抗體出現時有一定提示意義[8]。本研究結果還顯示,抗Ro52抗體可在多種核型中出現,缺乏特異性;對于IIF陽性、免疫印跡法陰性的樣本,核顆粒型所占比例最高,其次是致密細斑點型,核均質型和核仁型所占比例相對較低。核顆粒型是IIF抗核抗體檢測中最常見的核型,且低滴度的核顆粒型最常見[4]。本研究,32例核顆粒核型中有4例熒光滴度≥1∶1 000。這4例高滴度的核顆粒型又被稱為Ku顆粒型[5]。Ku顆粒型的核型特征為分裂中期染色質為陰性,分裂期細胞的細胞核核質均勻分布著分散的細顆粒,核仁陰性或陽性。與Ku顆粒型相關的疾病包括干燥綜合征、系統性紅斑狼瘡、皮肌炎等彌漫性結締組織病[5]。由于本研究使用的免疫印跡法膜條中未包被Ku抗原,所以免疫印跡法檢測結果為陰性。鑒于Ku顆粒型的陽性率較低,因此在IIF陽性、免疫印跡法陰性的樣本中,致密細斑點型最有價值。隨著致密細斑點型抗核抗體滴度的升高,SARD確診例數相應增多,但秩相關分析結果顯示致密細斑點型抗核抗體的熒光滴度與SARD無相關性(r=-0.300,P=0.667)。由于本研究中致密細斑點型抗核抗體的陽性例數較少,因此其滴度與SARD的關系還有待進一步研究。

與致密細斑點型密切相關的自身抗體為轉錄激活因子p75,即晶狀體上皮細胞源性生長因子,相對分子質量為75 000[9]。在研究的初期,研究者確認這種自身抗體的相對分子質量為7 0 0 0 0,因此致密細斑點型抗核抗體的靶抗原被稱為致密細斑點-70(dense fine speckle-70,DFS-70)。有≤10%的健康者會出現抗DFS-70抗體陽性,與自身免疫性疾病關系不大;但在纖維肌痛患者中,有關節痛的患者的抗DFS-70抗體水平高于其他患者(P=0.024)[10]。這說明抗DFS-70抗體可能與一小部分自身免疫性疾病有關。與抗DFS-70抗體一樣,致密細斑點型抗核抗體在自身免疫性疾病中也較少出現。有研究結果顯示,經過4年的隨訪,40例致密細斑點型抗核抗體陽性的健康人均未發生自身免疫性疾病[11]。但在上述研究致密細斑點型抗核抗體和自身免疫性疾病相關性的報道中均未考慮抗體滴度。DELLAVANCE等[4]認為低滴度的致密細斑點型抗核抗體一般出現在健康人群中,中、高滴度的致密細斑點型抗核抗體陽性一般伴隨著抗DFS-70抗體陽性;在致密細斑點型陽性的患者中,有86%的患者致密細斑點型的熒光滴度≥1∶640,免疫印跡法檢測結果顯示有98%的患者血清中存在抗DFS-70抗體[4];在IIF和免疫印跡法均陽性的患者中,只有39%的患者患有自身免疫性疾病,其中自身免疫性甲狀腺炎占43.3%、系統性紅斑狼瘡占16.7%、多發性硬化癥占0.03%,與本研究結果類似。根據SARD的診斷指南,SARD患者常表現出中、高滴度的抗核抗體陽性,且有對應的自身抗體陽性[12]。本研究結果顯示,644例IIF和免疫印跡法均陽性的樣本中包括SARD患者的樣本,但這644例樣本均未檢出致密細斑點型抗核抗體。

綜上所述,鑒于致密細斑點型抗核抗體與SARD無相關性,且644例2種方法均陽性的樣本中均未檢出致密細斑點型抗核抗體,因此致密細斑點型抗核抗體陽性可以用于排除SARD,有助于提高抗核抗體篩查對SARD診斷的特異性[13]。但每一種SARD疾病又有特征性的臨床表現和特異性自身抗體。在實際工作中,致密細斑點型很容易與普通核顆粒型混淆[13],其判讀需要豐富的閱片經驗。另外,致密細斑點型抗核抗體陽性在日常工作中也較少見,本研究僅有29例,樣本量較小。此外,本研究采用IIF篩查抗核抗體,熒光強度判斷使用的是三系判斷法,即1∶100、1∶320、1∶1 000。與三系判斷法比較,五系判斷法(1∶80、1∶160、1∶320、1∶640、1∶1 280)更詳細、更精確,因此本研究結果還有待于進一步確認。