吉林省磐石市大旺地區綜合信息及找礦預測

徐傳波,馬 俊,趙 超,張天翼,孫立偉

吉林省勘查地球物理研究院,吉林 長春 130012

0 引言

大旺研究區位于吉林省磐石市吉昌鎮西部,通過航空物探異常查證,初步查明了地質、高磁、激電中梯和化探等成礦特征,圈定了一條綠簾石化、孔雀石化蝕變帶,新發現了5條銅礦體,3條銅礦化體及1條金礦化體。蝕變礦化與閃長巖關系密切,且與北西向正磁異常、化探Cu、Au綜合異常及激電中梯高阻中極化異常良好套合,反映后期構造-巖漿-熱液活動含有豐富的成礦物質,在巖體內及地層接觸帶等成礦有利部位形成了礦體,并引起了物化探綜合異常。研究區成礦地質條件優越,找礦潛力較大。

1 區域地質背景

大旺研究區地處吉黑陸緣造山帶,輝發河—古洞河地體拼貼帶以北,張廣才嶺、佳木斯—興凱地塊的南緣,總體上為被動大陸邊緣。該帶內地層單元眾多,巖漿活動強烈,地質構造復雜,具有多期次、多來源和多類型的成礦特征。

區域地層由老至新分別有志留系下統石縫組、中統彎月組,呈不規則面狀的捕擄體出露。區域巖漿侵入活動可劃分為海西期、印支期、燕山期等三個旋回,時代為二疊紀、三疊紀及侏羅紀,為規模不等的巖基、巖珠等,總體上呈面狀、帶狀或不規則狀分布。區域伊通—黑石斷裂由4條近平行的斷裂構成,走向北西,延展長度約60 km,寬約15 km,該斷裂在海西早期受輝發河深大斷裂影響開始形成,從而控制了區域巖漿的侵入,具有多期活動的特點。

2 礦床綜合信息

2.1 地質信息

2.1.1 地層信息

研究區內地層主要出露志留系石縫組、彎月組。

志留系下統石縫組(S1s):分布于研究區中部至北部,呈不規則狀殘塊分布于三疊紀侵入巖中,總體呈北東走向,巖性為大理巖化灰巖、結晶灰巖、二云石英片巖、絹云千枚狀板巖、千枚狀板巖等。石縫組含有豐富的成礦物質,易于含礦熱液物質交換,有利于銅金礦床的形成,是區域上重要的礦源層[1]。

志留系中統彎月組(S2w):分布于研究區中部,具有一定規模,呈帶狀殘塊分布于早三疊世侵入巖中,與下伏石縫組呈整合接觸關系,走向近東西。巖性為英安巖、流紋巖。彎月組為海相火山沉積建造的一部分,成礦物質較為豐富,可為銅金礦床形成提供初始的礦源,是區域上有利的含礦層位。

2.1.2 侵入巖信息

研究區內侵入巖分布較廣泛,以規模較大的巖基為主,局部出露小規模晚期脈巖。早三疊世花崗閃長巖分布于研究區西北部,面積約0.9 km2,西北兩側未封閉;早三疊世正長花崗巖分布非常廣泛,東西兩端均有分布,約占研究區面積的35%,總體呈北西向不規則帶狀展布,志留系被該巖體侵入。脈巖主要為閃長巖,分布于研究區中部,呈北西向展布,具有受斷裂構造控制的特征,該閃長巖內及周邊蝕變礦化較發育,反映晚期脈巖含有豐富成礦物質,在接觸帶附近有利于元素的富集沉淀[2],銅、金在時間上、空間上與閃長巖關系密切,在巖體內和邊界接觸帶是找礦標志之一。

2.1.3 構造信息

研究區內分布北西、北東向兩組斷裂構造,以北西向斷裂構造為主,具有控巖、控礦作用。北西向斷裂構造(F1、F2)在研究區南部通過,屬黑石—煙筒山大斷裂北段的一部分,總體走向320°,由多條近平行的斷裂構成,總體傾向北東,傾角一般在60°~80°,斷裂性質為壓扭性,局部具有斜沖性質。該斷裂區域上控制著海西期基性、超基性巖的侵入,控制著印支期至燕山期中—酸性巖體的產出,具有多期次活動的特征[3]。北東向斷裂構造為北西向斷裂的伴生構造,規模均不大,具有張扭性質。北西和北東向兩組構造交匯部位有利于成礦物質的運移和沉淀,具備了有利的構造成礦條件。

2.1.4 礦化蝕變及礦體信息

(1 )礦化蝕變特征:研究區中部閃長巖內分布綠簾石化、孔雀石化蝕變帶,走向北西,長度約970 m,寬度約400~470 m,化探Cu、Au異常與其良好套合,蝕變帶南側礦化蝕變強度高于北側,礦物含量沿走向變化較大。礦化蝕變類型有綠簾石化、硅化、褐鐵礦化、黃鐵礦化、孔雀石化、黃銅礦化、斑銅礦化等。通過鏡下鑒定,金屬礦物特征如下:黃銅礦為他形粒狀晶體,粒度一般在0.01~0.2 mm,部分晶體的邊緣被藍輝銅礦或斑銅礦交代,有的晶體分布在磁鐵礦的邊部,并沿邊緣交代磁鐵礦,質量分數約占0.5%;斑銅礦為他形粒狀晶體,粒度一般在0.01~0.15 mm,晶體中見黃銅礦呈固溶體分離的網格狀結構,邊緣被藍輝銅礦交代,有的晶體分布在黃銅礦的邊緣,質量分數0.5%左右;藍輝銅礦為粒狀或無固定晶形,粒度一般在0.01~0.07 mm,晶體均沿邊緣交代黃銅礦和斑銅礦,質量分數小于0.1%;磁鐵礦為他形粒狀晶體,粒度一般在0.01~0.4 mm,晶體呈星點狀分布在巖石中,有的晶體邊緣被黃銅礦交代,質量分數占6%左右。金屬礦物生成順序:磁鐵礦→黃銅礦→斑銅礦→藍輝銅礦。

(2)礦體特征:銅金礦(化)體產于蝕變閃長巖中,呈脈狀、浸染狀產出,初步圈定銅礦體5條,銅礦化體3條,金礦化體1條,礦(化)體總體呈北西向展布。閃長巖是含礦巖石也是礦體的圍巖,巖石中構造裂隙較發育,晚期熱液活動強烈,礦(化)體具有受北西向構造控制的特征。礦體特征見表1。

表1 礦(化)體特征一覽表

2.2 地球物理信息

2.2.1 磁場信息

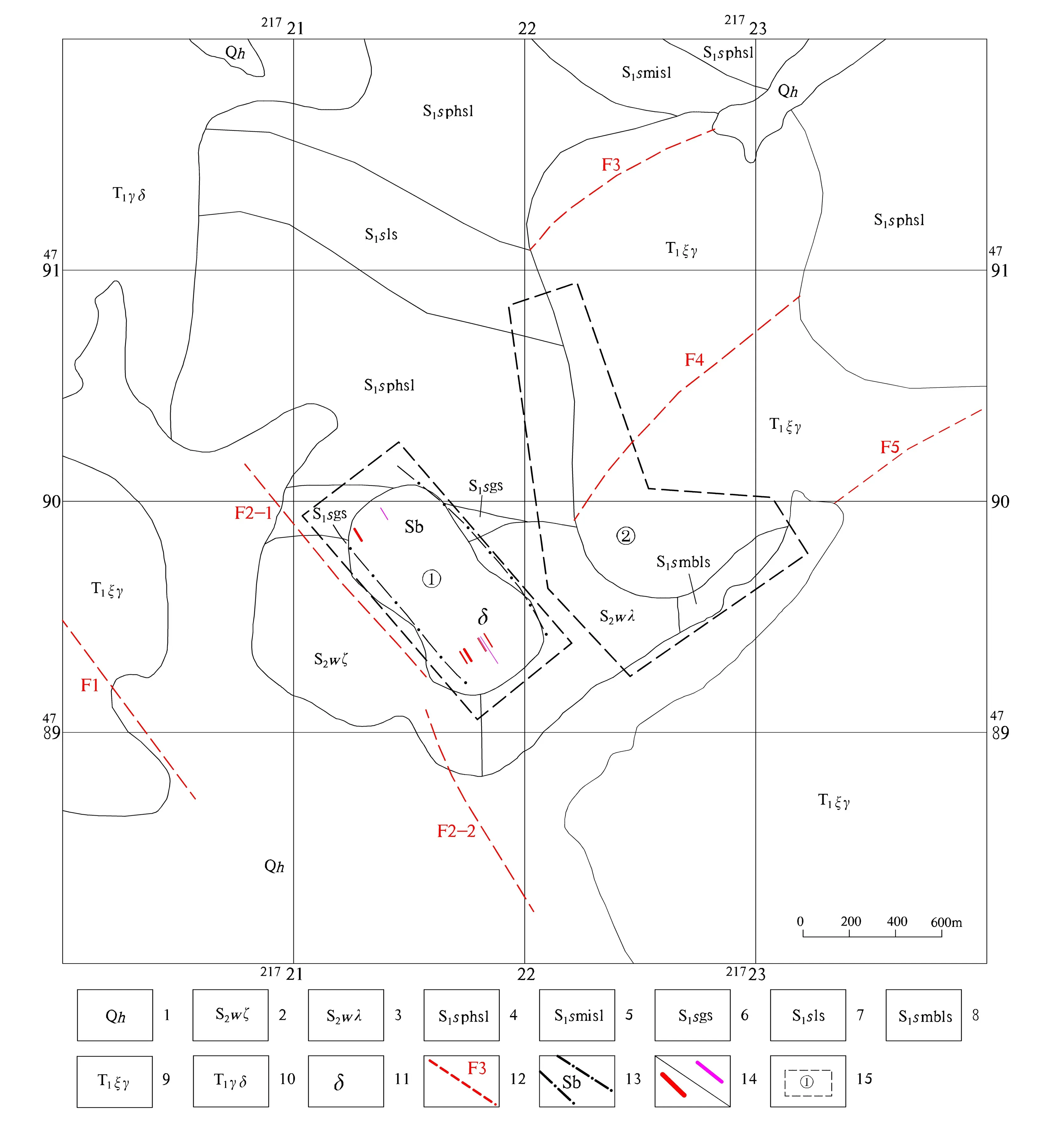

研究區磁場背景以平穩低緩的負磁場為主,幅值變化范圍-50~-200 nT。磁異常為負背景場中規模較大的強正磁異常及孤立展布弱正磁異常。

C1磁異常區出露早三疊世花崗閃長巖及正長花崗巖,磁異常形態不完整,北西未封閉。異常總體呈北西向展布,東西兩端梯度均較陡,中心略寬緩,異常峰值大于1 500 nT。異常北部花崗閃長巖測定磁性參數,表現為較強的磁性,初步認為該磁異常反映有一定規模的侵入體,與花崗閃長巖關系密切。

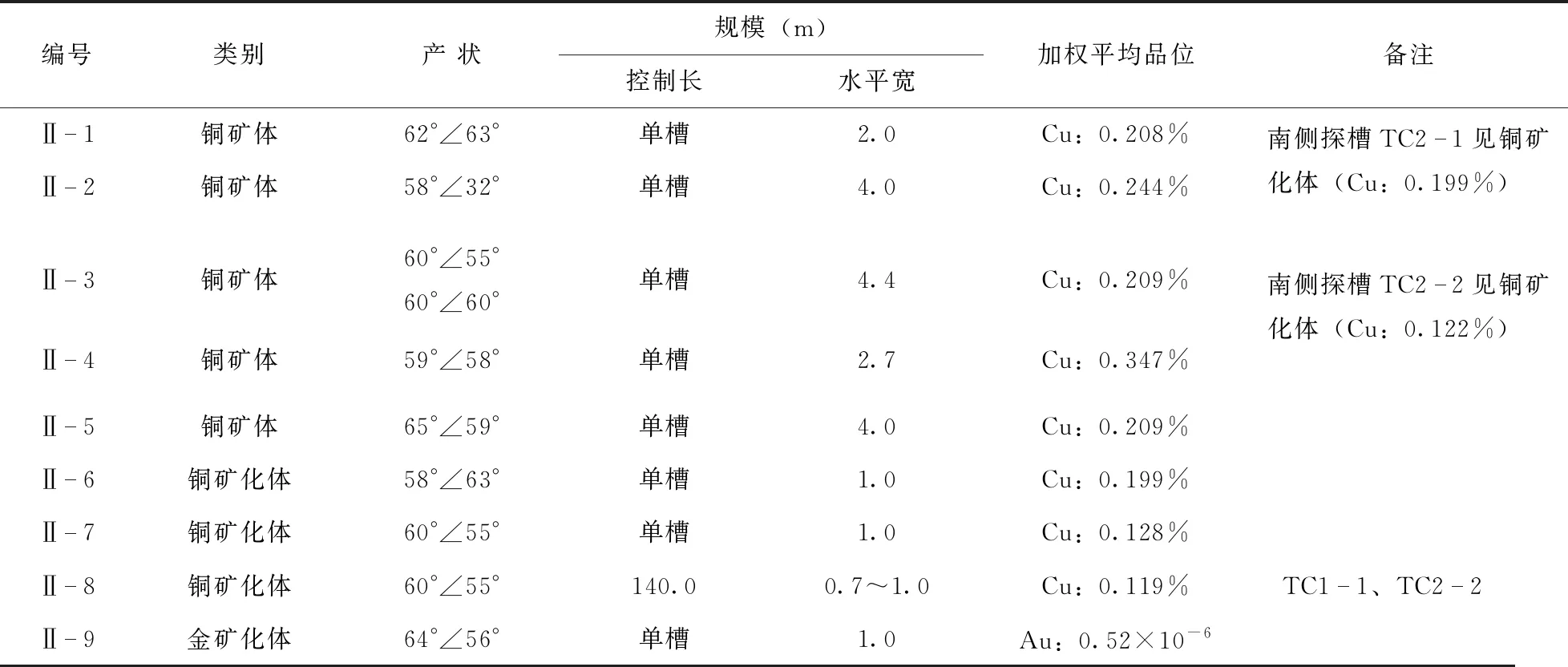

圖1 大旺研究區地質圖Fig.1 Geological map of Dawang study area1.砂、礫石;2.英安巖;3.流紋巖;4.千枚狀板巖;5.絹云千枚狀板巖;6. 二云石英片巖;7.結晶灰巖;8.大理巖化灰巖;9.正長花崗巖;11.花崗閃長巖;11.閃長巖;12.推斷斷裂;13.礦化蝕變帶;14.礦體和礦化體;15.找礦靶區

C2磁異常為橢圓形封閉的強正磁異常,呈北西向展布,梯度較陡,北側圍繞正磁異常伴有較弱負磁,幅值變化范圍-500~900 nT。異常中心出露蝕變閃長巖,四周分布志留系石縫組和彎月組,北西向斷裂構造在磁異常西南通過。初步認為磁異常為閃長巖引起,閃長巖是含礦巖石也是銅金礦(化)體的圍巖,是找礦的重點地段。因此,小規模正磁異常反映了晚期脈巖的賦存部位,是重要的地球物理找礦標志(圖2)。

圖2 大旺研究區ΔT高磁剖面平面圖Fig.2 ΔT high magnetic profile of Dawang study area

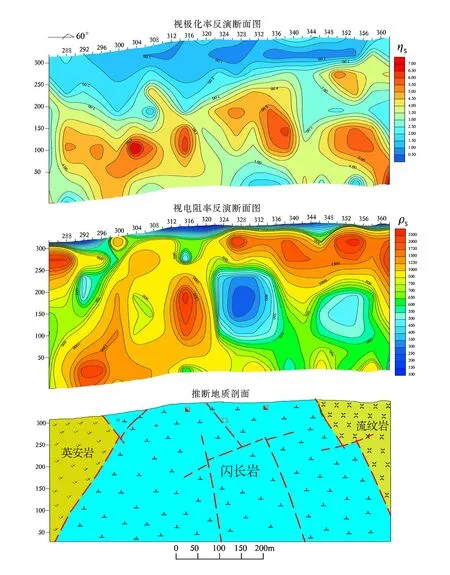

2.2.2 電場信息

蝕變閃長巖內分布的綠簾石化、孔雀石化蝕變帶具有正磁異常特征,垂直蝕變帶和閃長巖體走向,穿過銅金礦(化)體完成了一條激電測深剖面。

剖面中出露彎月組英安巖、流紋巖和閃長巖。通過激電測深反演斷面圖,初步劃分為三個電性層,即淺表的低阻區、中深部的相對高阻-低極化率異常區及深部高阻-高極化率異常區。

激電剖面284點至320點主要反映為中深部的相對高阻、高極化率異常區,其視極化率大于4.0%,視電阻率值大于1 000 Ω·m,該地段應為閃長巖引起。斷面圖顯示巖體具有南西傾向趨勢,傾角較陡,且斷裂構造較發育。通過進一步反演,高阻體可劃分為兩條,在深部表現為近水平的極化率異常,推斷認為不同方向的斷裂構造切割了閃長巖,熱液流體沿構造裂隙侵入,使得金屬硫化物在有利成礦部位富集成礦[4],所以引起了局部高阻、高極化率激電異常。激電剖面324點至336點反映為低阻、高極化率異常區,呈近于直立的橢圓狀異常,視極化率小于4.5%,視電阻率值小于500 Ω·m,推斷認為該異常帶為斷裂構造的反映。激電剖面336點至362點反映為中深部的相對中—低阻、高極化率異常區,與相鄰異常區特征相似,推斷為斷裂構造的反映。

綜合激電中梯異常特征,初步認為局部帶狀高阻、高極化率異常為富含金屬硫化物石英脈的反映,晚期構造-熱液活動富含成礦物質,在有利部位形成了脈狀、浸染狀的銅金礦體,引起了地質體的電性差異。因此,高阻、高極化率異常也是重要的地球物理找礦標志(圖3)。

圖3 大旺研究區激電測深反演斷面圖Fig.3 Inversion section of IP sounding in Dawang study area

2.3 地球化學信息

2.3.1 地球化學參數

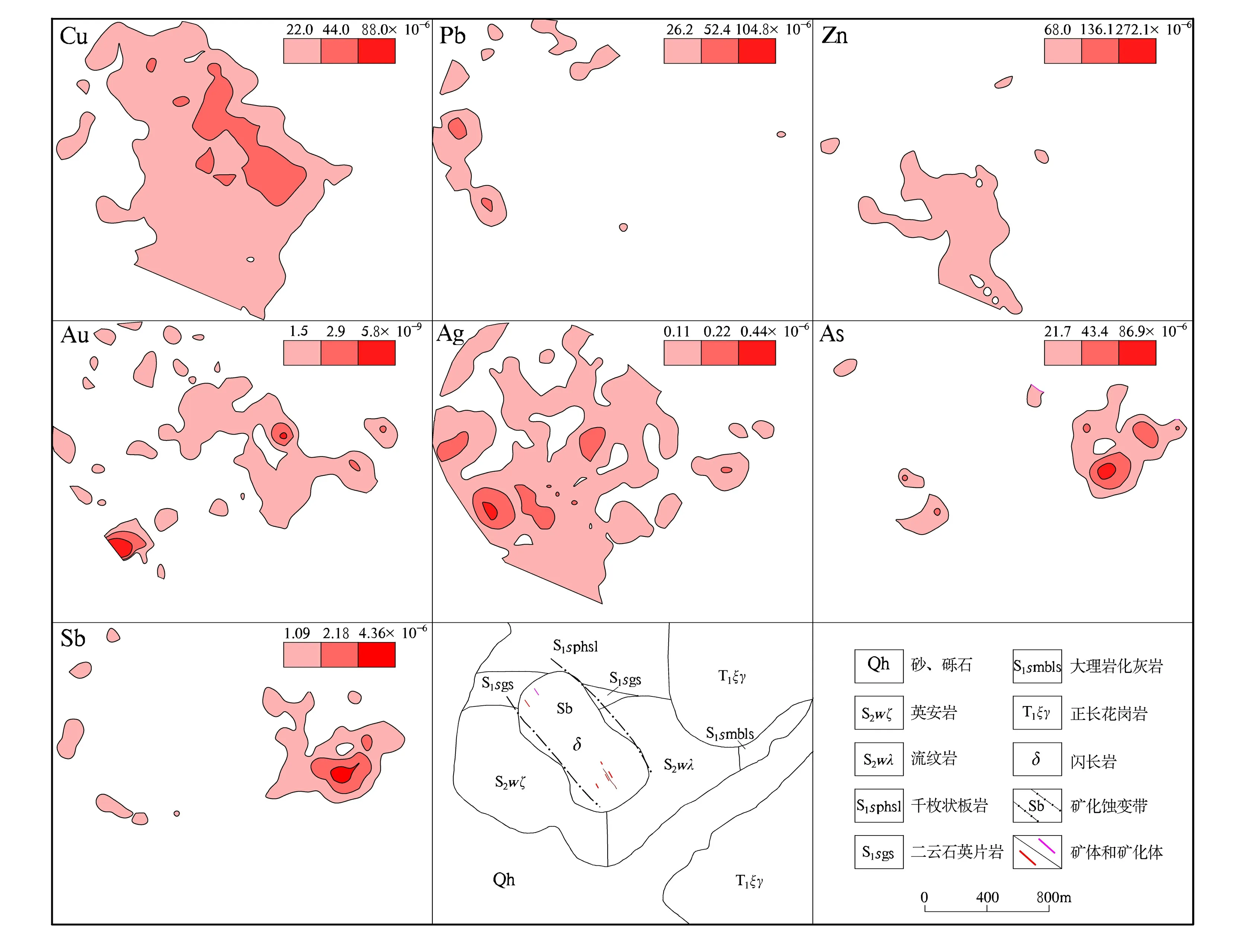

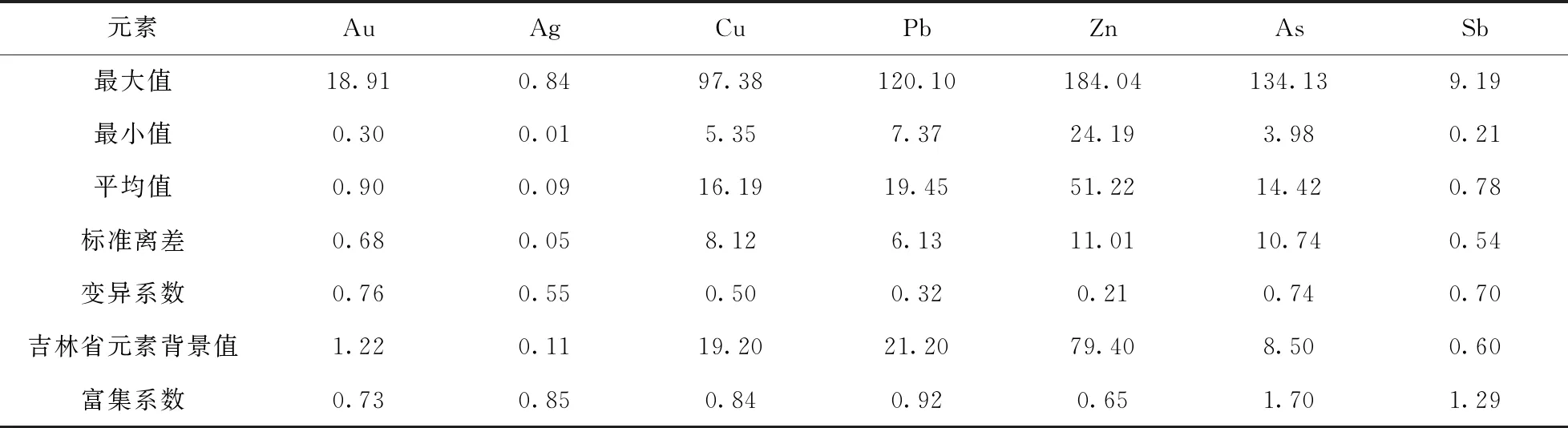

研究區內變異系數大于0.5的元素依次為Au(0.76)、Ag(0.55)、Cu(0.50)、As(0.74)、Sb(0.70),具有低溫元素為主的特征。其變異系數反映地質體中元素分布、分配不均勻,離散程度大,分異性強,易于活動遷移形成強異常的特點。這些元素均是成礦元素,具有找礦意義。

研究區內富集系數大于1.0的元素有As(1.70)、Sb(1.29),反映元素集中,指示地質體內可能存在含礦地層或巖體,為成礦提供物質來源,可以形成地球化學異常(高背景)區,分布于成礦地質條件有利的地段,具有較好的找礦前景。區內富集系數0.7~1.0之間的元素有Pb(0.92)、Ag(0.85)、Cu(0.84)、Au(0.73), 反映元素相對集中,為成礦提供物質來源,可以形成地球化學異常(高背景)區,具備有利的成礦條件。

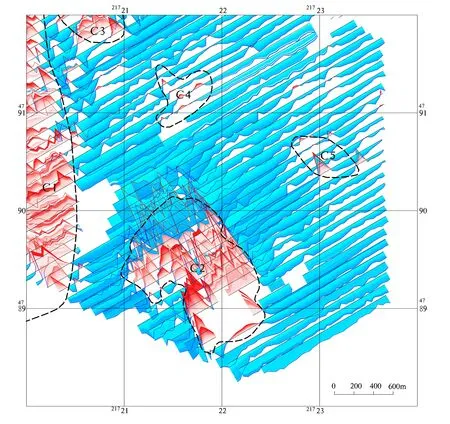

2.3.2 化探異常信息

化探異常Ht1位于研究區中部,總體呈北西向寬緩帶狀展布,面積約2.7 km2,主要由Cu、Au、Pb、Zn、Ag、As、Sb等7種元素組成,以Cu、Au、Ag元素為主,分布在組合異常的中部,規模較大,其他Pb、Zn、As、Sb元素分布于Cu、Au異常的邊部及外側。該異常為中—低溫成礦元素組合,元素的分帶性較好,濃集中心清晰,強度高、面積大,初步反映引起化探異常的地質體具有一定程度的剝蝕。異常內Au、Ag、As、Sb等4種元素可劃分出外、中、內帶,元素質量分數特征為Au平均值1.32×10-9、Au最高值12.16×10-9;Ag平均值0.13×10-6、Ag最高值0.84×10-6;As平均值15.87×10-6、As最高值131.32×10-6;Sb平均值0.85×10-6、Sb最高值8.22×10-6。Cu、Pb元素可劃分出外、中帶,元素質量分數特征為Cu平均值27.80×10-6、Cu最高值97.4×10-6;Pb平均值21.27×10-6、Pb最高值111.70×10-6。Zn元素僅現外帶,其平均值57.83×10-6、最高值109.20×10-6。化探異常北部出露志留系下統石縫組二云石英片巖、千枚狀板巖及大理巖化灰巖,中—南部出露志留系中統彎月組流紋巖、英安巖和北西走向的閃長巖,東部出露早三疊世正長花崗巖。該異常中心分布礦化蝕變帶,發育綠簾石化、硅化、褐鐵礦化、黃鐵礦化、孔雀石化、黃銅礦化、斑銅礦化等。異常內通過工程揭露發現了9條銅、金礦(化)體。初步認為北西向斷裂構造控制著晚期巖漿熱液活動,形成了銅金礦體[5],引起了中—低溫元素為主的化探異常。因此,Cu、Au、Ag異常是重要的地球化學找礦標志,As、Sb異常是間接的地球化學找礦標志(圖4)。

圖4 大旺研究區Ht1化探異常剖析圖Fig.4 Analysis diagram of Ht1 geochemical anomaly in Dawang study area

表2 地球化學特征一覽表

3 找礦預測

依據大旺地區地質、地球物理、地球化學綜合找礦標志,系統研究賦礦巖系、礦化蝕變、礦體等特征,結合高精度地磁測量、激電中梯測深、地球化學測量等工作中的異常信息,對研究區圈定了找礦靶區(見圖1),簡述如下:

①號找礦靶區:靶區主體位于閃長巖中,巖體四周分布志留系下統石縫組千枚狀板巖、二云石英片巖和志留系中統彎月組英安巖、流紋巖,閃長巖內蝕變帶綠簾石化、硅化、褐鐵礦化、黃鐵礦化等礦化蝕變較發育。正磁異常與蝕變閃長巖良好套合,通過小波多尺度分解后顯示巖體垂向上具有一定延伸,激電中梯測深顯示閃長巖深部具有高阻-高極化率異常。化探Cu、Au、Ag異常強度高、濃集中心清晰、分帶性好。地表工程初步控制了5條銅礦體,3條銅礦化體和1條金礦化體,礦(化)體總體呈北西向展布,主要賦存于閃長巖中,呈脈狀、浸染狀產出,Cu最高加權平均品位0.347%、金最高品位0.52×10-6。該靶區找礦價值較大,應以工程控制為主,按合理工程間距在礦體走向、傾向進行控制,并加強化探異常高值地段的山地工程揭露驗證,進一步擴大礦體規模,是尋找巖漿熱液型銅金礦的重點地段。

②號找礦靶區:靶區西部出露志留系下統石縫組結晶灰巖、千枚狀板巖、大理巖化灰巖和志留系中統彎月組流紋巖,東部出露早三疊世正長花崗巖。靶區位于正磁異常向負磁背景的過渡帶,化探Au、Ag異常分布在流紋巖中,毗鄰與正長花崗巖接觸帶,As異常分布于流紋巖、大理巖化灰巖與正長花崗巖接觸帶,元素具有外中內帶,濃集中心清晰。巖體與地層接觸帶是成礦的有利部位,交代作用可以使成礦物質富集沉淀,是尋找接觸交代型或巖漿熱液型金礦的重點地段[6]。該靶區受工作量限制,未能揭露驗證,下步工作應投入山地工程進行地表揭露,并開展具有深穿透、高識別性的物探方法,定位深部礦體、異常體的賦存部位,預期達到發現礦體擴大礦床規模的目的。