廣州田美河水生態修復對水質改善研究

鐘倩如,余帆洋

(1.廣州市水務科學研究所,廣東 廣州 510220;2.廣州市黃龍帶水庫管理中心,廣東 廣州 510960;)

“著力打好碧水保衛戰,整治城市黑臭水體”,以河長制為抓手縱深推進水生態治理。全面推行河長制,是推進生態文明建設的重要工作內容,是打好污染防治攻堅戰的重大工作舉措,是完善水治理體系的重大工作任務[1]。

2017年,水利部辦公廳印發《“一河(湖)一策”方案編制指南(試行)》、廣東省水利廳印發《廣東省全面推行河長制“一河一策”實施方案(2017—2020年)編制指南(試行)》[2]指出“一河一策”方案中要對水資源、水安全、水污染、水環境、水生態、水域岸線管理、執法監管確定目標,以保護水資源、保障水安全、防治水污染、改善水環境、修復水生態提出主要任務。

廣州市田美河是廣州市147條黑臭河涌之一。結合田美河河長制的工作任務,選取田美河區政府段作為修復示范工程,通過對示范段進行水生態系統構建和生態修復,實現水質提升目標,建立行之有效的城市水環境治理和生態修復的技術,以期為城市黑臭水體的治理提供借鑒。

1 田美河及示范段概況

廣州市花都區田美河是新街河支流之一,發源于花都區花山鎮儒林,匯入新街河,干流河長為17.86 km,集雨面積為28.5 km2。田美河監測斷面設置在建設路,水體黑臭,水質為劣V類。花都區從1996年開始先后分4期對田美河流經城區部分河道進行了整治,總整治河道長度約為5.5 km,整治后的田美河水質一定程度得到改善。作為流經花都城區最重要的一條河涌,且位于花都區政府、人民公園附近,田美河受關注度較高。治理前,田美河水體透明度低,呈現發黃發綠的狀態,感官效果較差,藻類密度較大,水體仍屬于富營養化狀態,距離河涌實現完全生態恢復和市民期待的水清岸綠效果仍有一定差距,水質、水生態景觀仍有提升的空間。

本次任務主要是對廣州市花都區田美河(區政府段)河道實施水生態修復,修復長度約為200 m,修復面積約為3 000 m2(見圖1所示)。

圖1 示范段實施范圍示意

示范段現場主要存在以下問題:

1)示范段位于田美河花都區政府段,位于城市中心,面源污染嚴重。

2)由于田美河具有排澇功能,受水利工程調控,兩季水位、流速變化劇烈,導致河涌水生生物尤其是沉水植物難以恢復,生態修復難度較大。

3)水下缺少沉水植物,野雜魚類密度大(現場觀測以羅非魚等為主),水體透明度低,呈現發黃發綠的狀態,感官效果較差,藻類密度較大,水體仍屬于富營養化狀態,距離河涌實現完全生態恢復和市民期待的水清岸綠效果仍有一定差距,水質、水生態景觀仍有提升的空間。

因此在控源截污的基礎上,進一步實施水生態修復工程十分必要。

2 研究方法

本研究綜合運用圍隔實驗、底泥修復、植物種植、動物放養、日常維護、跟蹤監測等方法進行生態修復。

2.1 示范段構建方案

田美河水生態修復示范段構建過程具體包括:生態環境本底調查及河床清理、圍隔設施安裝、沉水植物種植、水生動物放養等步驟。

生態環境本底調查及河床清理。對示范段地形、水深、面積、雨水管和現有植物分布、水位變化等基本情況進行現場調查,并進行了3次水質和浮游動植物的生態環境本底調查。根據本底調查結果,選取無毒無害生態制劑和微生物菌種對擬修復區域底質進行原位處理,部分區域進行適當清淤和清除雜物[3]。

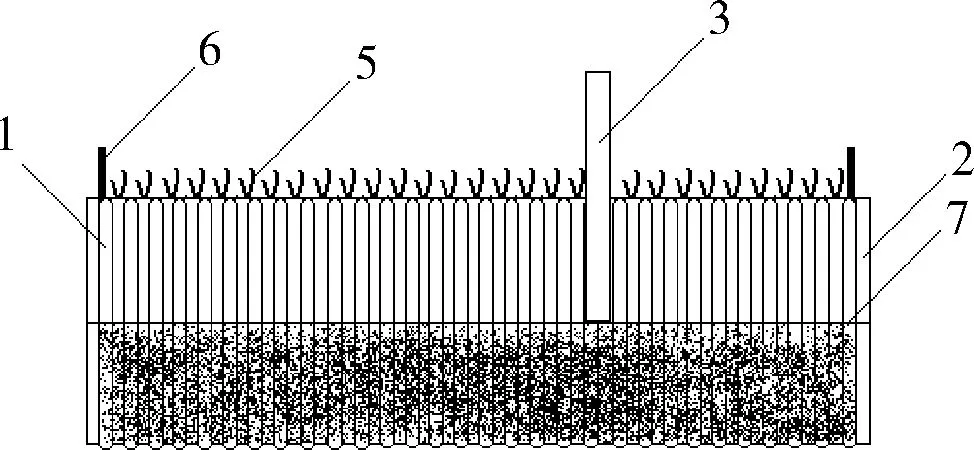

圍隔設施安裝。在示范段邊界處安裝3條生態圍隔,形成高為2.6 m、長為200 m、寬為15 m圍隔區域,以實現有效控魚和減少水體交換的功能(見圖2所示)。其中進出水斷面的圍隔條留出過水孔,用于研究流速、流量對生態修復效果的影響[4]。

正視

沉水植物種植。圍隔安裝完成后,在示范段區域種植矮種苦草、金魚藻、馬來眼子菜和輪葉狐尾藻等沉水植物[5-7],構建沉水植物群落。種植面積按實施區域的90%即2 700 m2,種植密度按300株/m2,估算種植量約81萬株。通過控制田美河上下游水閘對河涌水位進行調節。沉水植物種植前,將水深盡可能降到最低(控制在20 cm以下,部分干水),以便對圍隔內擬修復區域的魚類進行清理轉移,保證沉水植物群落構建過程不受魚類干擾,同時便于沉水植物種植作業。沉水植物種植后,逐步提升河道水位,以滿足沉水植物正常生長的生態水位。

水生動物放養。在示范段區域內投放了梨形環棱螺、褶紋冠蚌和青蝦3種底棲動物以及濾食性魚類鰱魚和肉食性魚類斑鱧、黃顙魚等魚類,估算投放螺蚌類約270 kg,魚類約7 270尾,以期進一步延長水中食物鏈,構建復雜、穩定、良性循環的水生態系統。

2.2 水生態系統運行維護

對示范段水生態系統進行圍隔設施維修養護、水生植物收割養護、魚類群落結構調控、底棲動物管理、水面保潔等運行維護。

2.3 監測指標與方法

水質評價是水環境質量評價的重要內容。在示范段進出水斷面共設置3個水質采樣點,每月采樣1次,共檢測透明度、pH值、CODMn、NH3-N、TP等5項指標,采樣及監測方法參照《水環境監測規范SL 219—2013》。水質評價標準對標《地表水環境質量標準》(GB 3838—2002),本文采用單因子評價法確定示范區水質類別[10-12]。

3 水生態系統構建對水質改善的效果

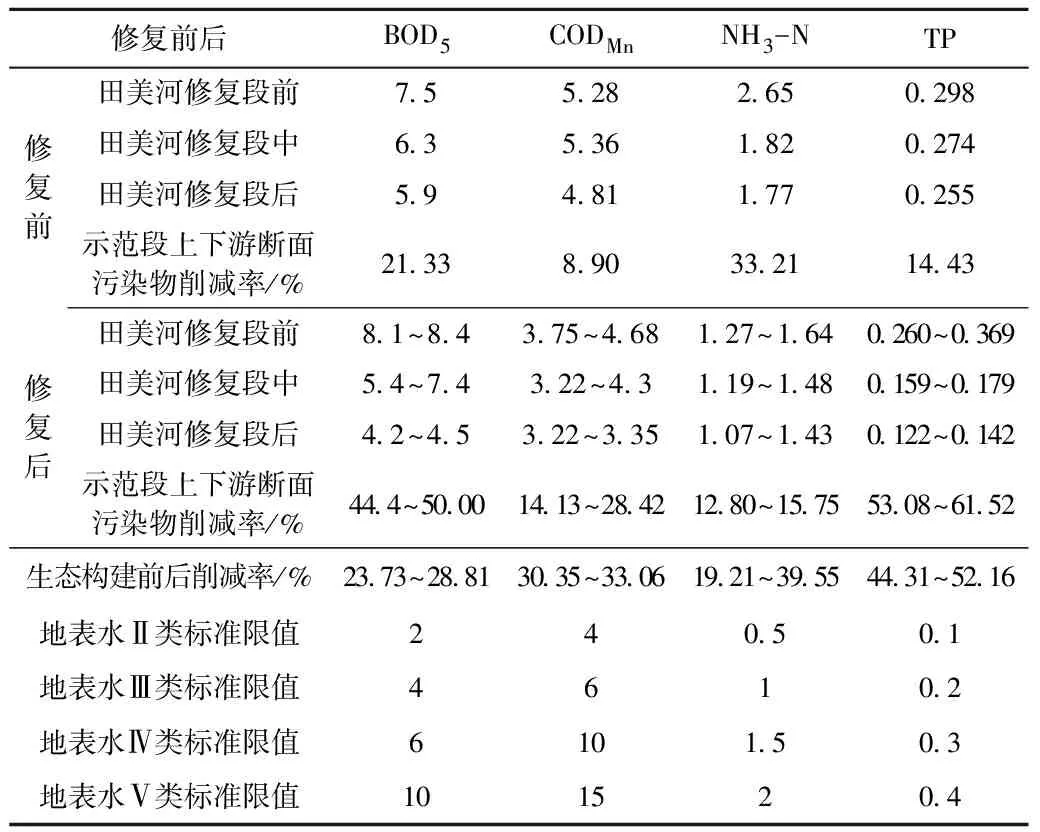

3.1 對有機物的去除(CODMn與BOD5)

從同時段CODMn濃度數據分析,生態構建前,示范段下游斷面與上游斷面相比CODMn濃度的削減率不高僅為8.90%,河流本身對的CODMn自凈能力一般,在生態構建后,示范段上、中、下游斷面的CODMn濃度呈現明現的下降趨勢,CODMn削減率最高可達28.42%;從生態構建前后對比,CODMn濃度有明顯的改善,下游段面CODMn濃度已改善到II類水標準,CODMn濃度削減率最高達到33.06%,表明生態修復對水質CODMn濃度得到有效降低。

生態構建前,示范段上、中、下游斷面BOD5濃度值分別為7.51 mg/L、6.3 mg/L、5.9 mg/L;生態構建后,此3值分別為8.1~8.4 mg/L、5.4~7.4 mg/L、4.2~4.5 mg/L。對比可知:中、上游斷面較構建前濃度有所升高,但下游斷面的濃度降低程度較為顯著,說明生態構建對BOD5的削減仍有一定效果但不太穩定。

3.2 對NH3-N的去除

從同時段NH3-N濃度數據分析,生態構建前,示范段上、中、下游斷面NH3-N濃度值呈明現下降趨勢,自凈削減率33.2%,反而生態構建后下降趨勢減弱,削減率僅12.8%~15.75%。但生態構建前后NH3-N濃度削減率達到19.21~39.55%,明顯增強,說明生態構建的修復對NH3-N濃度作用較河流自凈能力強。

3.3 對TP的的去除

生態構建對TP濃度降低效果最為顯著,生態構建前示范段自身的對于TP的削減僅14.4%,但在實施構建后達到61.5%,在示范段中段的TP削減程度也達到42.0%,TP的濃度降低到了III的水質標準。

田美河示范段生態修復前后水質數據見表1,修復效果如圖3所示。

表1 田美河生態修復前后水質數據

圖3 花都區田美河生態修復示范段修復效果示意

4 經驗總結

通過對田美河示范段水生態構建技術工程示范實踐,水質有提升效果,總結以下幾方面經驗:

1)提高水體停留時間。任何一項物理、化學或生物的污水處理、水質改善技術都需要一定的水體停留時間,因此,修復區域水體交換量的大小,直接決定了生態修復的效果。生態圍隔主要在生態修復初期控制水體交換、減小水位變幅,目的是用于分割水域,建立功能生態區,保證充足的水體停留時間。

2)保證生態水位。對于水位變幅較大的水體,需要正確處理生態水位和防洪排澇的矛盾。在完成沉水植物種植48 d時間內,出現因防洪防臺風等共排干10次,無法持續保證最低生態水位,換水頻率過快,對剛種植的沉水植物生長產生不利影響,在汛期排洪過后需要水利工程管理單位及時恢復水位,確保水生生物尤其是沉水植物能夠正常生長,結合永定河[13]、伊通河[14]的生態修復經驗,除種植期盡可能降到最低,在沉水植物保活期水位要保持在50 cm,因此,沉水植物更適用于河道深水區域。

3)良好的底質條件。良好的底質條件是沉水植物賴以生存的關鍵。在修復過程中,通常會遇到硬質底、石塊、砂質土、風化土、黑臭腐爛或缺乏營養等導致沉水植物多次種植都不能成活的情況,需要因地制宜,采取清理雜物、原位修復、覆種植土等措施創造良好的底質條件。

5 結語

通過分析田美河示范段現狀及其存在問題,設計生態構建方案,克服水體交換量大、生態水位難維持、底質條件差等困難,因地制宜地采取相應對策,使得提升示范段水質效果,研究成果具有一定普適性。結果表明,建造的圍隔設施有效分割水域,可控制示范段內外水體交換,為建立功能生態區,開展相應的水生態構建措施提供了良好基礎。

從構建前后水質數據來看,水生態構建后示范區水質Ⅴ類改善至Ⅳ類,水質指標提升1個等級。對田美河示范段進行生態修復,雖然有所成效,但對于河道的生態修復短期難以構建一個穩定的、健康的水生態系統,在注重本身系統結構恢復的同時,更要關注多系統之間的耦合作用,對田美河而言,控制面源污染至關重要。