修山水電站樞紐工程水工模型試驗研究

鐘砥寧,王均星

(1.廣東水電二局股份有限公司,廣東 廣州 511340;2.武漢大學水利水電學院,湖北 武漢 430072)

1 工程概況[1]

修山水電站位于湖南省桃江縣境內資水干流下游,控制流域面積為2.7萬km2,占資水流域面積的94.6%,多年平均流量為739.0 m3/s。電站以發電為主,兼有航運等綜合效益。水庫正常蓄水位為43.0 m,死水位為41.0 m,設計洪水位(P=2%)為46.47 m,校核洪水位(P=0.2%)為50.0 m,正常蓄水位以下庫容為0.44億m3,總庫容為1.59億m3。總裝機為65 MW,多年平均發電量為2.76億度。工程水位流量關系見表1。

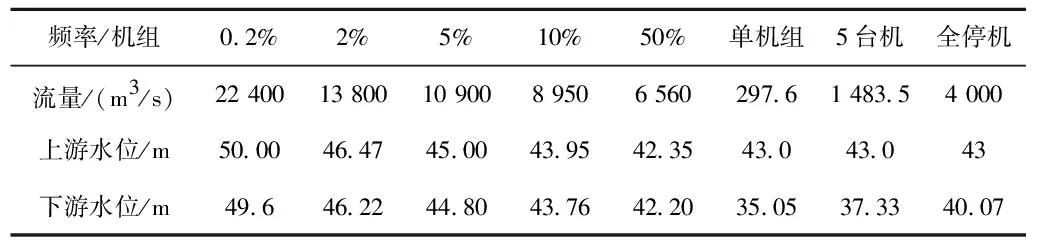

表1 主要工程水位流量關系

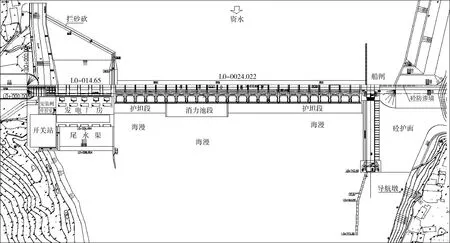

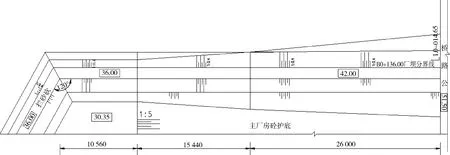

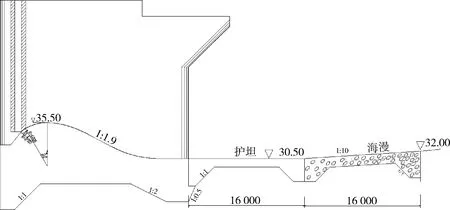

樞紐壩長為866 m,從左到右次為左岸非溢流壩段、船閘段、泄水閘壩段、廠房(安裝間)段和右岸非溢流壩段。其中,廠房安裝5臺13 MW的燈泡貫流式水輪發電機組。泄水閘為24孔,孔口凈尺寸為14.0 m×7.5 m(寬×高)。消力池位于閘壩段中部(6孔),兩側為護坦段。船閘等級為Ⅴ級,通航噸位為300 t。左岸非溢流壩為砼防滲心墻土石壩,右岸非溢流壩為砼重力壩,開關站設在下游右岸臺地(如圖1所示)。

圖1 樞紐平面布置示意

2 水工模型設計

本次試驗采用佛汝德模型定律(重力相似定律)設計為正態模型[2]。整體水工模型長度比例:Lr=100,時間比例:Tr=10,流速比例:Vr=10,流量比例:Qr=100 000。截取原型壩軸線上游1.2 km和下游0.8 km的河段范圍。

泄水閘斷面模型,長度比例:Lr=20,時間比例:Tr=4.472,流速比例:Vr=4.472,流量比例:Qr=1 788.854。

試驗河段沿程布設9個流速測量斷面和9個水位測點。采用電磁流量計控制流量,電腦流速儀測流速,水位測針測水位,測壓管量測壓力。

泄水閘和溢流堰采用有機玻璃制作,其余部位為磚石砌體。模型河段采用模板法建造,石渣回填,砂漿抹面。

3 導墻及導航墻的優化布置試驗研究

3.1 樞紐導墻優化布置試驗研究

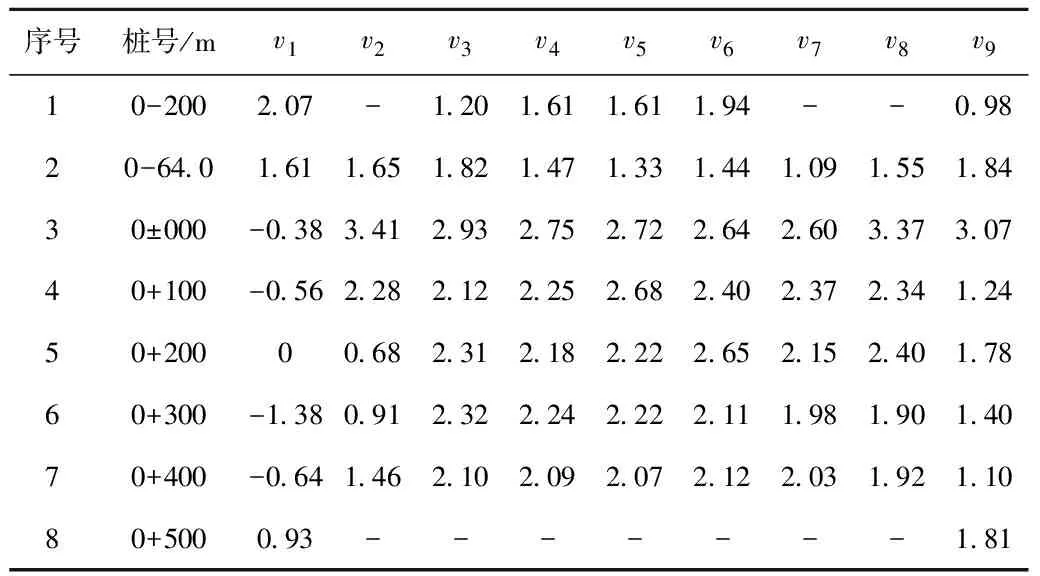

樞紐上游導墻設計長為75.0 m。近壩60.0 m內頂▽43.0 m,其余頂▽35.0 m。試驗中,測試和研究了試驗河道范圍的流態及流速分布。其中,10年一遇洪水河道流速見表2。

表2 河道流速(Q=8 950 m3/s,P=10%) m/s

試驗發現,右岸上游受河道收縮(收縮角60°)及附近沙洲影響,在流量Q>6 560 m3/s(P=50%)的各級流量條件下,導墻上游段49 m范圍產生不同程度橫向流,流速為2.0~3.0 m/s,對泄水閘右1、右2和右3孔的泄水作用減弱。Q<8 950 m3/s(P=20%)時,右3孔與導墻間的三角區域出現回流,閘室產生1.12~0.78 m/s負流速;當Q>10 900 m3/s(P=5%)時,橫向流作用減弱,右邊孔不再出現負流速。

為減少上述不利影響,可考慮將導墻縮短,頂高程降低,但從電站運行角度分析,過短的導墻會使電站進水口前水流橫向流速加大,影響發電[3-4]。經比較試驗,將導墻上游段長設為26 m,頂▽36.0 m,近電站進水口段長設為26.0 m,頂▽42.0 m。橫向流有較大程度減弱,導墻上游附近最大橫向流速<0.4 m/s,對泄水閘右邊3孔的泄流影響已不明顯。新方案取得較好效果(如圖2所示)。

圖2 樞紐上游導墻平面示意(單位:尺寸mm,高程m)

各級流量條件下,電站尾水渠出口水流水面平穩、水位穩定。但導墻下游采用過長的弧形段,迫使水流改向,向河心集中,局部流態變差,降低了泄水閘右1、右2兩孔的泄流能力。上游來流量大于電站停機流量(4 000 m3/s)后,尾水渠無水流下泄,出口一定范圍內出現局部回流,流速為0.6~0.9 m/s,存在泥沙淤積現象。

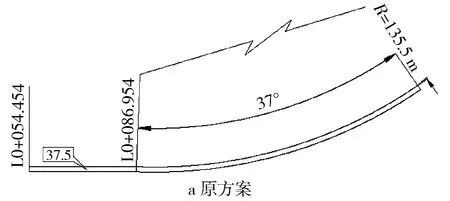

經比較試驗,將電站尾水渠導墻下游弧線段中心角由37°改為15°,縮短弧長,導墻長度縮短(如圖3b所示)。泄水閘右1、右2兩孔的泄流能力得到了明顯提高,尾水渠出口下游回流現象消失,且當電站恢復過流后,下泄尾水有足夠清淤能力,原淤積于出口的泥沙被發電尾水帶走,不影響正常發電[5]。

圖3 樞紐下游導墻平面示意

3.2 上下游導航墻優化布置試驗研究

原設計導墻長為56.0 m,頂▽44.0 m。船閘運行期,上游水位保持正常蓄水位為43.0 m。受上游沙洲影響,過長的導墻使得沙洲與導墻間形成一狹窄過流通道,水流下泄不暢,造成壅水和橫向流。船閘上游水位高于43.0 m,水流漫過墻頂形成堰流,產生橫向流速為1.0~2.0 m/s,不滿足船閘運行要求[6]。

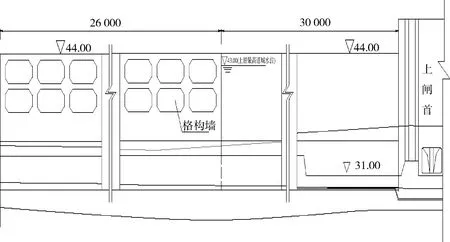

試驗中考察了2種導墻形式:方案1,實體導墻,長度縮短為30.0 m,頂▽44.0 m;方案2,維持原設計長度,近壩30.0 m段用實體導墻(頂▽44.0 m),30.0~56.0 m段采用格樁墻,為利于排沙,格樁底部連續實體墻的頂高程低于設計淤沙高程。試驗表明:方案1,船閘正常運行期導墻上游側最大橫向流速約0.5 m/s;方案2,格樁墻范圍內最大橫向流速均小于0.3 m/s,故采用方案2(如圖4所示)。

圖4 船閘上游導航墻立面示意(單位:尺寸mm,高程m)

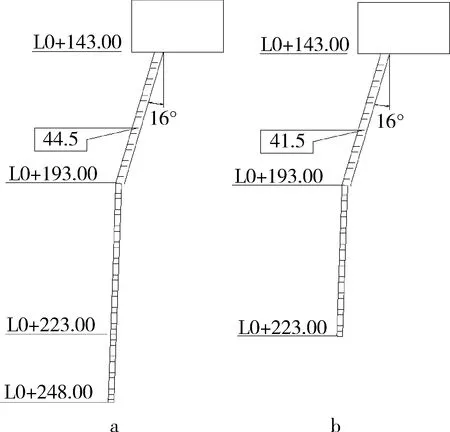

船閘下游導墻布設,主要考慮末端附近有無回流及橫向流作用。試驗最終將船閘下游導航墻尾段縮短25 m,其余段維持不變。導墻頂高程按電站停機流量(相應下游水位40.066 m)控制,可降到▽41.5 m,如圖5b所示。下游端附近無橫向流及回流現象,滿足船閘通航要求[6]。

圖5 船閘下游導航墻結構示意

4 下游消能防沖試驗研究

4.1 試驗水文組次

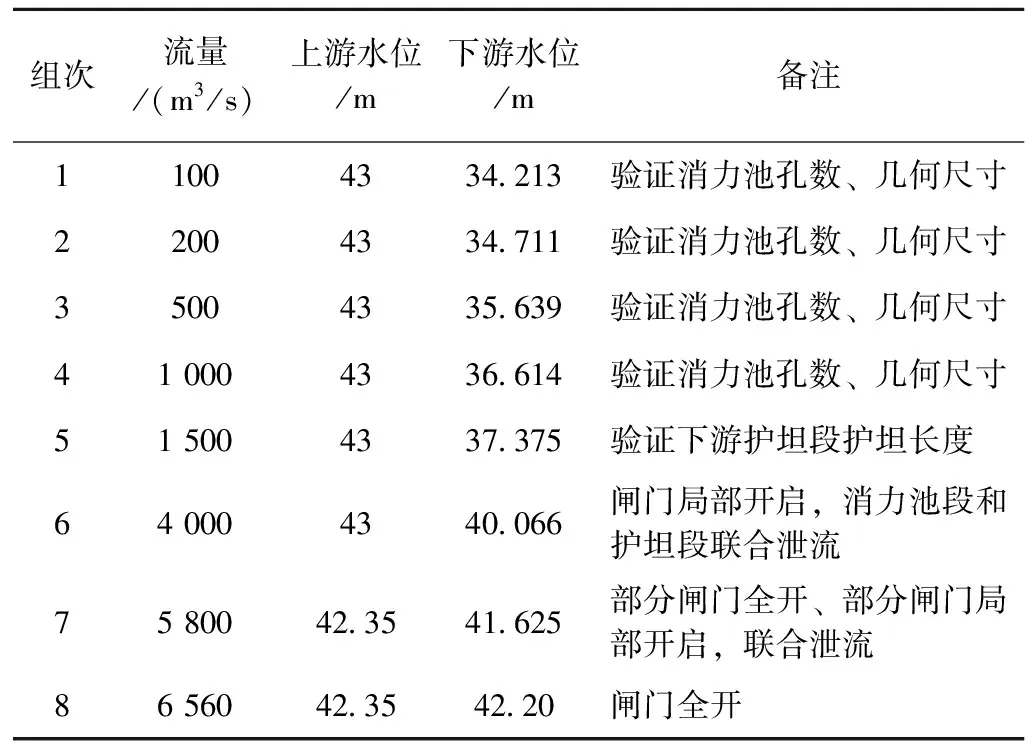

根據泄水閘調度運行方式下的下游水位流量關系,選取有代表性的水文組次作為消能防沖建筑物和閘門運用的試驗水文條件[7](見表3)。

表3 試驗水文組次

4.2 原設計試驗方案研究

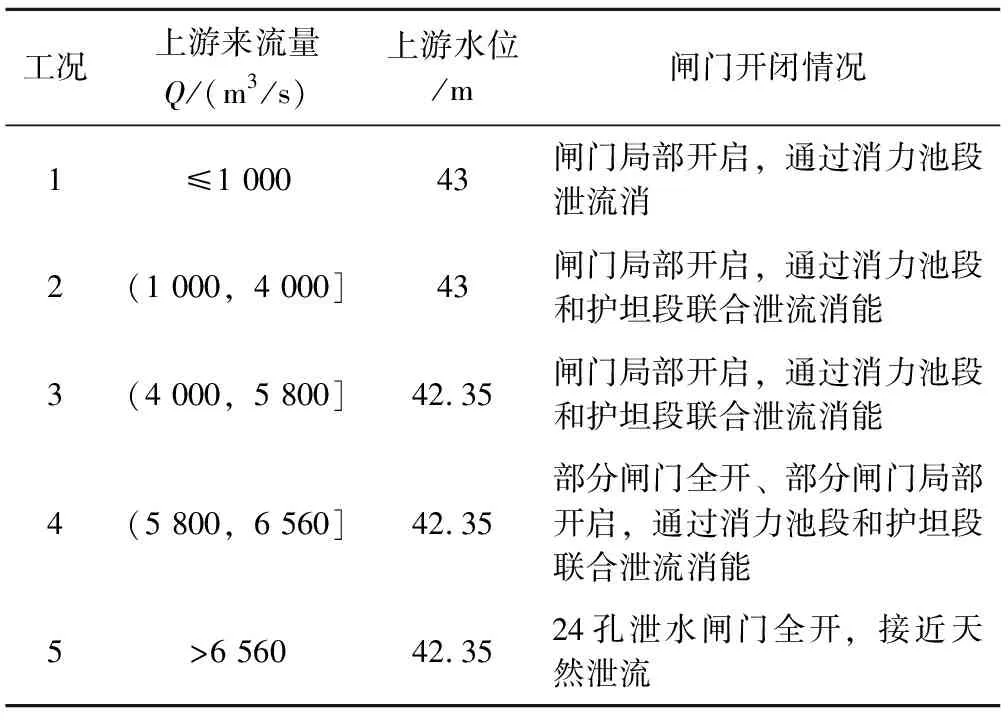

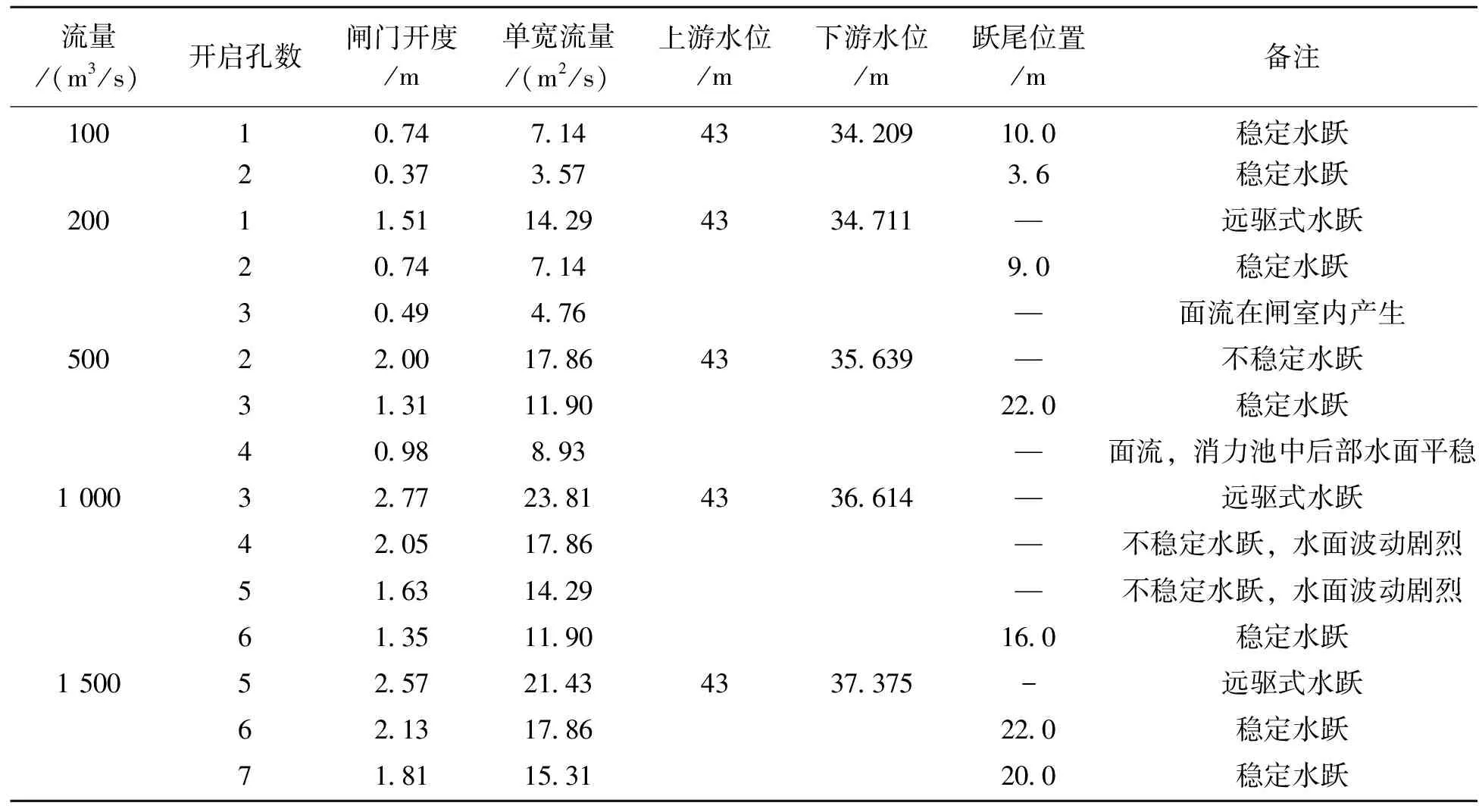

樞紐設24孔泄水閘,下游消能防沖設計洪水標準為30年一遇。消力池尺寸為27 m×2.5 m(長×深),位于泄水閘壩段中部(9孔),池后設10 m長護坦,之后1:10斜坡與下游河床相接;其余閘孔采用平底護坦,護坦長為26 m。水閘下泄流量分為5種運行工況(見表4)。

表4 泄水閘運行工況

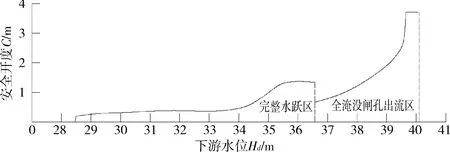

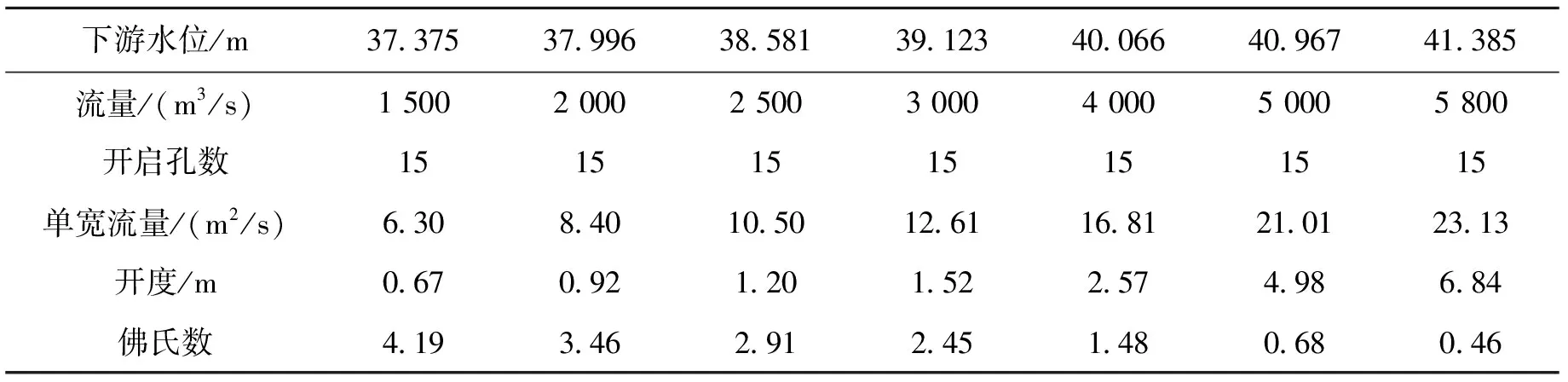

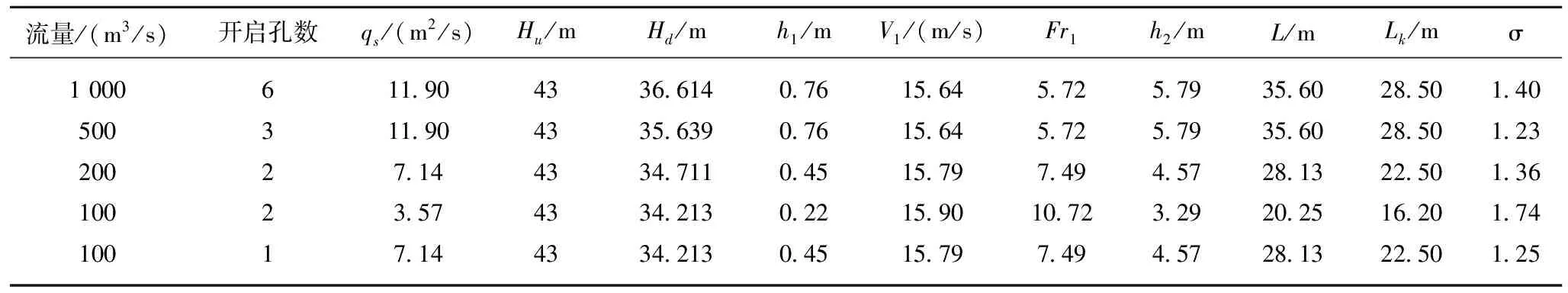

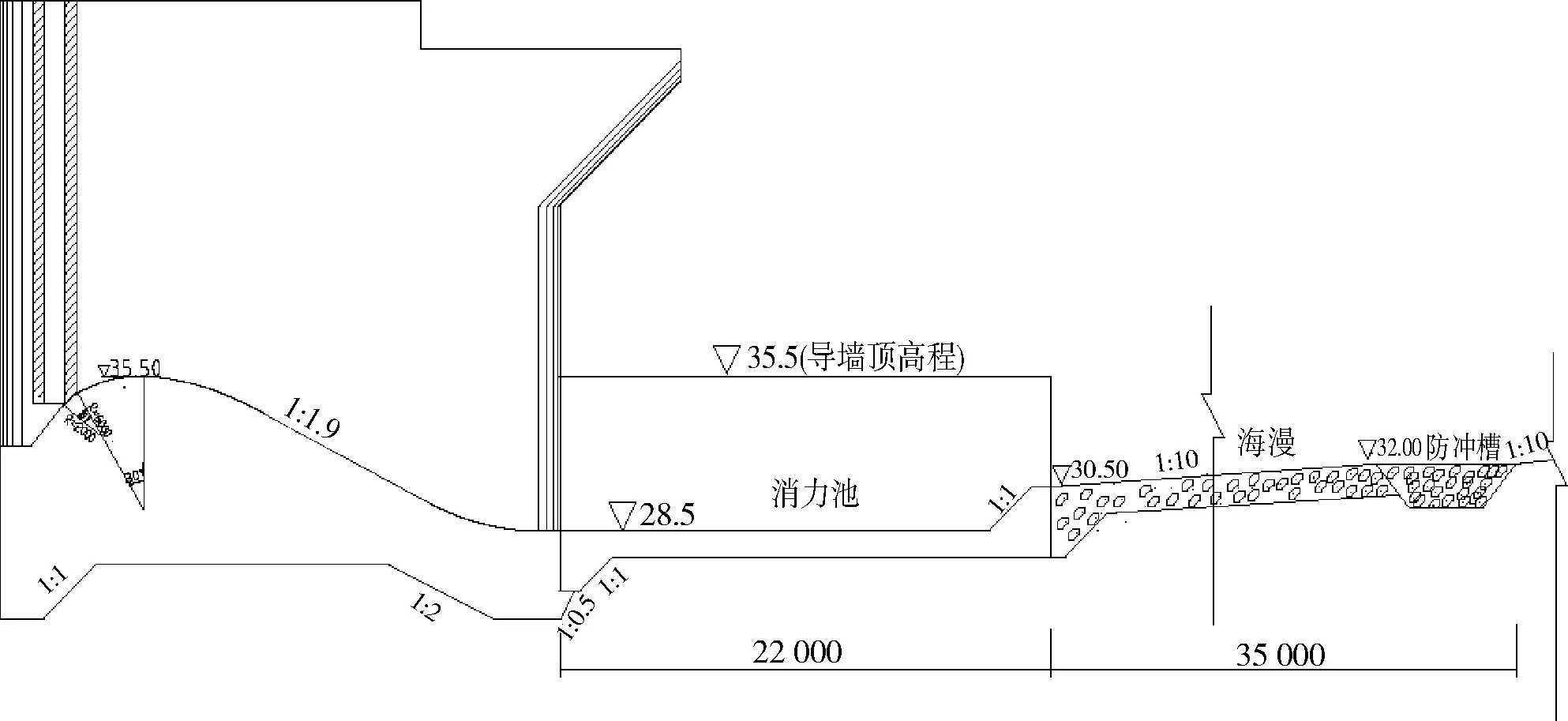

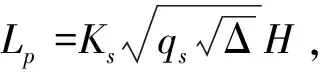

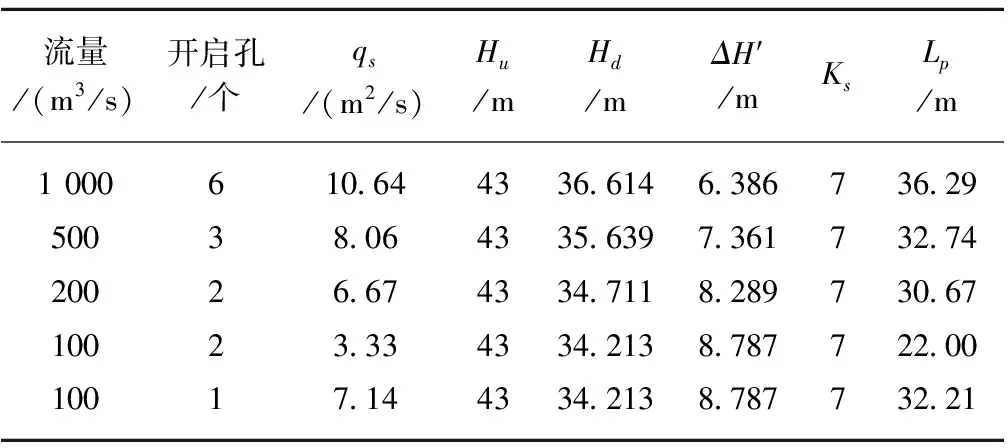

針對設計閘下消能防沖的不同工況進行研究。閘門開度須適應下游水位,避免水躍沖出消力池,表面波浪過大等影響。不同工況需形成的閘下水流流態為:①Q≤1 000 m3/s,確保水躍發生在消力池范圍內;② 1 000 m3/s 為確保上述流態形成,不同下游水位條件下,對閘門開度有一定限制。圖6反映了特定下游水位時,閘門開度的最大允許值,以此確定閘門開度。 圖6 消能防沖安全開度與下游水位關系曲線示意 為適應電站低水頭大流量泄洪特點,方案布置、選擇底流消能方式總體是合理的,整體泄洪能力滿足,經試驗驗證,某些建筑物布置及尺寸需優化。 4.3.1下游護坦 如上所述,護坦段閘門開啟條件是Q>1 000 m3/s。其中,對護坦長度起決定作用的是工況2。此時,上游保持正常蓄水位為43.0 m,下游最低水位為36.614 m(流量為1 000 m3/s),最大水頭差為6.4 m。為復核護坦長度,分析閘水流佛氏數(見表5)。1 000 m3/s 表5 護坦段出閘水流佛氏數 由表5可知:對護坦段下游消能防沖起控制作用的流量為1 500 m3/s。試驗發現,在淹沒閘孔出流條件下不能產生水躍,出閘淹沒射流影響范圍在距閘墩尾部16.0 m內,以此確定護坦長度為16.0 m,推薦方案如圖7所示。 圖7 護坦段斷面示意(單位:尺寸mm,高程m) 4.3.2消力池 試驗發現,采用斜坡消力池,對水位變化的適應性較好,不同下游水位條件下均能產生完整水躍[9-10]。根據設計消能防沖工況1時,消力池最大下泄流量為1 000 m3/s。為確定消力池尺寸,實測各級流量水躍產生情況分別為了100 m3/s、200 m3/s、500 m3/s、1 000 m3/s以及大于1 000 m3/s(見表6)。對試驗中產生穩定水躍的組次進行理論計算,結果見表7所示。 表6 消力池水躍試驗成果 表7 消力池水躍理論計算 試驗及理論計算結果均表明,對消力池孔數起控制作用的流量為1 000 m3/s,對池長起控制作用的流量為500 m3/s。因此,消力池設計流量取500 m3/s,相應泄水閘上、下游水位為43.0 m、35.639 m。試驗與理論計算所需要消力池長度分別為22.0 m、28.5 m。試驗值偏小,原因是水躍淹沒度過大,理論計算的水躍淹沒度為1.23(設計通常采用1.05)。因此,試驗結果是可信的。池底高程受壩址區地質條件影響,設計▽28.5 m,低于原河床5.5 m,消力池深度足夠,各級流量條件下均能產生淹沒水躍[11]。 綜合上述分析,消力池段設置6孔(泄水閘),池底▽28.5 m,池長為22 m;兩側邊墻高度,按最大躍后水深加一定超高取值,躍后水深最大為5.79 m(流量 1 000 m3/s),取邊墻高度為7.0 m,相應頂▽35.5 m。推薦方案如圖8所示。 圖8 消力池段斷面示意(單位:尺寸mm,高程m) 4.3.3海漫 表8 消力池海漫長度理論計算 各級流量條件下,通過對消力池段海漫長度的計算,對長度起控制作用的工況流量為1 000 m3/s(開啟6孔),此時長度為36.29 m。試驗取LP=35.0 m,針對消力池各級控制流量,進行海曼末端沖坑試驗,沖坑深為0.83~1.98 m,末端應設置防沖槽[12]。推薦方案如圖8所示。 對于護坦段,由于不能形成水躍,消能方式不同于底流消能,上述計算公式不再適用,須由試驗確定其長度。參考4.3.1敘述,設計中僅考慮出閘水流佛氏數大于2.5的情況,對應下泄流量分別為1 500 m3/s、2 000 m3/s、2 500 m3/s、3 000 m3/s,取其長度為16.0 m,末端需設防沖槽[13]。推薦方案如圖7所示。 通過對該工程整體水工模型和泄水閘斷面模型試驗,總結和論證了工程樞紐布置和消能工設計等的合理性和可行性。為優化設計提供了依據,可供類似工程參考。

4.3 推薦方案試驗研究

5 結語