破骨細胞功能調控與骨質疏松癥的關系研究

王山林 駱新波 黃煊 王健 徐頌

成骨細胞及破骨細胞均是骨組織的重要組成部分,成骨細胞的骨形成能力以及破骨細胞的骨吸收能力的動態平衡在骨生長、發育、修復及重建中發揮著重要作用[1]。成骨細胞的骨形成能力與破骨細胞的骨吸收能力失衡會誘發骨質疏松癥的產生[2]。骨質疏松癥的特征表現為骨量丟失,骨密度降低,骨脆性增加,其不僅會增加骨折的發生風險,而且會導致骨骼畸形,胸椎變形,甚至會壓迫心肺,出現循環系統及呼吸系統障 礙[3,4]。據相關流行病學數據,65 歲以上人群骨質疏松癥患病率達到32.0%,其中男性為10.7%,女性為51.6%,城市地區為25.6%,農村地區為35.3%,其發病率存在一定的性別及地域差異[5]。目前,臨床對骨質疏松癥的致病機制尚不明確,故本次研究從破骨細胞功能調控入手,探討破骨細胞功能調控與骨質疏松癥發病率之間的關系,現將相關結果報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 本研究選取2019年6月~2020年 12月就診于本院并確診為骨質疏松癥的患者92例作為觀察組,同時收集本院體檢中心健康志愿者48例作為對照組。其中觀察組男女比例53∶39,年齡52~75 歲,平均年齡(64.5±7.1)歲。對照組男女比例29∶19,年齡50~79 歲,平均年齡(63.1±7.1)歲。兩組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。納入標準:觀察組所有入組對象均符合世界衛生組織(WHO)對骨質疏松癥的診斷[6]。排除標準:患有嚴重器質性病變患者、影響骨代謝的自身免疫性疾病以及惡性腫瘤等患者。

1.2 方法

1.2.1 破骨細胞平均數計算 將骨髓巨噬細胞接種含有巨噬細胞集落刺激因子(M-CSF)的α-最低必需培養基 (MEM)的T75 培養瓶中培養,待細胞匯合度達到70%~80%時,轉接至96 孔板中過夜培養。第2 天后,用100 ng/ml 核因子κ-B 配體受體致活劑(RANKL)刺激骨髓巨噬細胞,直至破骨細胞形成。隨后,使用2.5%戊二醛固定細胞,并按標準流程進行TRAP 染色,染色完成后,在光學顯微鏡下觀察破骨細胞計數,對于細胞核≥3個的細胞歸為破骨細胞,并進行計數。

1.2.2 TRACP 及 Cathepsin K 基因表達量測定 將培養好的骨髓巨噬細胞取出,提取其核糖核酸(RNA),將RNA 反轉錄成互補脫氧核糖核酸(cDNA),并采用實時熒光定量聚合酶鏈式反應(PCR)方法獲得TRACP 及 Cathepsin K 的Ct 值,使用2-△△CT方法計算每個靶基因的相對表達。

1.2.3 白細胞介素細胞因子分泌水平的測定 留取培養>2 d 的細胞上清液,將其分裝凍存于-80℃冰箱中,采用酶聯免疫吸附測定法(ELASA)測定IL-6 及IL-1β 分泌水平,操作步驟按試劑盒標準流程進行。ELASA 試劑盒購自江萊生物科技有限公司。

1.2.4 骨吸收活力測定 將培養好的破骨細胞接種于羥基磷灰石涂覆的96 孔板,2 d 后漂洗并干燥觀察羥基磷灰石吸收情況,并用Image J 軟件進行骨吸收面積分析。

1.3 統計學方法 采用SPSS24.0 統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差()表示,采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗;相關性分析采用 Spearman 相關分析。P<0.05 表示差異有統計學 意義。

2 結果

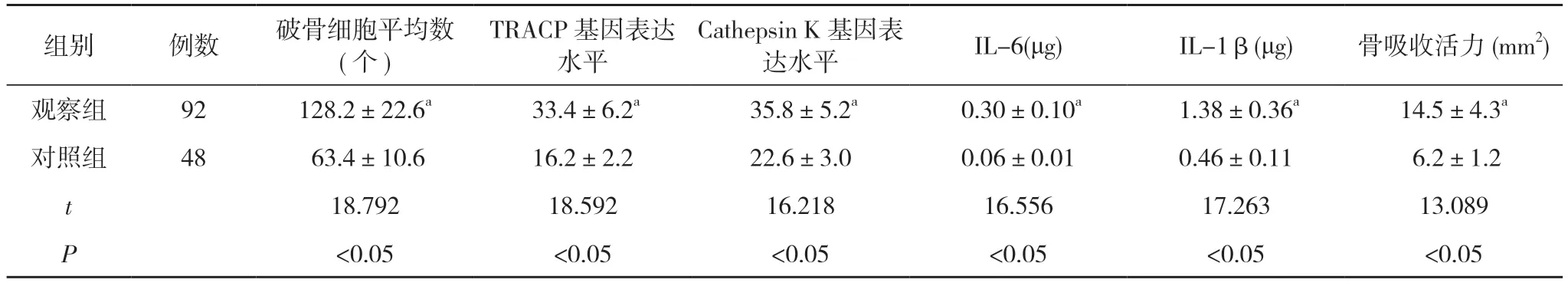

2.1 兩組患者間破骨細胞相關指標對比 觀察組患者破骨細胞平均數、TRACP 及 Cathepsin K 基因表達水平、IL-6 及IL-1β 分泌水平、骨吸收活力均顯著高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者間破骨細胞相關指標對比 ()

表1 兩組患者間破骨細胞相關指標對比 ()

注:與對照組對比,aP<0.05

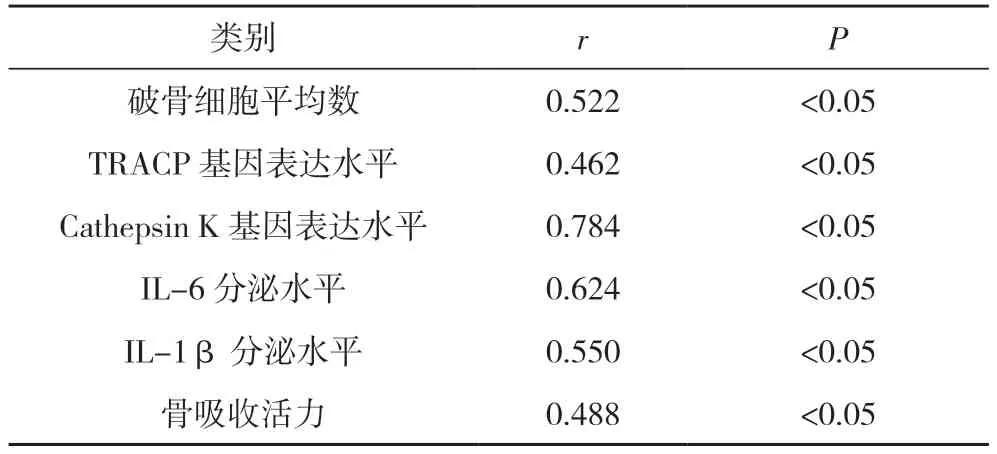

2.2 各指標與骨質疏松癥的相關性分析 破骨細胞平均數、TRACP 及 Cathepsin K 基因表達分泌水平、IL-6 及IL-1β、骨吸收活力與骨質疏松癥呈正相關(P<0.05)。見表2。

表2 骨質疏松癥的相關性分析

2.3 不同指標間的相關性分析 為進一步探明各指標之間的相關性,本研究將TRACP 及Cathepsin K 基因表達水平、IL-6 及IL-1β 分泌水平與破骨細胞平均數進行相關性分析,研究發現IL-6、IL-1β 水平及TRACP、Cathepsin K 基因表達水平均與破骨細胞平均數呈正相關關系(r=0.505、0.286,0.374、0.448,P<0.05)。

3 討論

骨組織重建過程的調節主要由成骨細胞的骨形成功能及破骨細胞的骨吸收功能完成,長期過度的骨吸收會導致上述平衡被破壞,進而誘發由于骨吸收增多所引起的一系列疾病[6]。骨質疏松癥作為一種骨破壞性疾病,曾有研究表明破骨細胞在骨質疏松癥發病過程中起到重要作用[7]。因此,本研究在系統文獻調研的基礎上,系統對比骨質疏松患者與健康體驗者之間破骨細胞相關指標差異,并研究各指標與疾病發生之間的相關性,以期為明確骨質疏松癥發病機制,指導該病的臨床診療提供理論指導與參考借鑒。

研究結果發現,觀察組患者破骨細胞平均數、TRACP 及 Cathepsin K 基因表達水平、IL-6 及IL-1β分泌水平、骨吸收活力均顯著高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。提示破骨細胞相關指標在骨質疏松癥患者體內高表達。破骨細胞平均數、TRACP及 Cathepsin K 基因表達水平、IL-6 及IL-1β 分泌水平在骨質疏松發生過程中發揮著重要作用。細胞因子分泌量及破骨細胞標志物基因表達水平均與破骨細胞平均數呈正相關關系(r=0.505、0.286,0.374、0.448,P<0.05)。提示臨床可通過評估炎癥因子分泌水平或基因表達水平以判定破骨細胞的表達水平,進而評估骨質疏松癥的發生風險。此外,有研究發現包括IL-6 及IL-1β 等在內的炎癥因子參與破骨細胞的分化及骨吸收功能的調節[8],為進一步探討細胞因子在破骨細胞轉化和功能改變方面的作用,本研究系統對比了骨質疏松患者與對照組之間炎癥因子的分泌水平,研究發現骨質疏松患者的炎癥因子分泌水平顯著高表達,且其與破骨細胞數量之間呈顯著正相關關系(P<0.05),這提示骨質疏松癥骨髓單個核細胞局部分泌的炎癥因子異常升高,從而刺激骨髓單核細胞向破骨細胞樣細胞轉化,并提高已成熟的破骨細胞的骨細胞活力,進而成為導致骨質疏松發生的獨立危險因素。

綜上,本研究證實破骨細胞功能調控與骨質疏松發生息息相關,建議臨床基于研究結果,探討有效手段抑制破骨細胞表達,進而提高骨質疏松癥的臨床診療效果。