臟辮不“臟”

鄧晨

還記得多年前,我在發廊第一次嘗試臟辮發型,理發師和助手把我的頭發成束揪起,然后狠狠扭轉,直到我的頭皮因被旋緊而發疼。他們在每一縷發束澆上燙發劑后,用錫紙包裹起來烘烤,最后“烘焙”出一條條粗壯的“小蛇”。我在緊繃的頭皮上,體驗到一種奇異的生命力。頂著一頭“小蛇”的我,有幾個月經常接受好奇的目光探詢。

說起來,臟辮空有“辮”之名而無其實,它不像真正的辮子是編成的,而是靠發絲相互卷曲,糾結成拆分不開的狀態。比較直的頭發若要如此“難分難解”,就需要人工刻意擰轉。

從前,這種發型多半出現在頭發卷曲的非裔身上,或長年流浪的印度苦行僧頭上。而曾為英國殖民地的牙買加,恰好處于非裔及印裔移民的交匯處,故成為現代臟辮圣地。

天生纏繞的困惑

在今天,即使是徹底直發的人都可以走進發廊,用幾小時換來一頭臟辮,這要歸功于美國明尼阿波利斯市的一位女發型師桑妮亞·佩特森。她親自到牙買加等地學藝,在1990年代研發了用直發制造臟辮的“錫紙燙”技術,盡管這種“人造”發型只能維持幾個月,然后“小蛇”會隨著發根的生長逐漸萎靡。

在非洲旅行或居住的中國女性,往往會見到相反的狀況,也就是當地的女性對滑順的長直發特別感興趣。她們偶爾會提出想摸摸中國女生直發的要求。這個現象不單是出于“卷發人”對直發的好奇與羨慕,其實也是因為她們生活在某種“直發霸權”的陰影中—認為高加索或東亞人種比較直的頭發才是美的。但這也是許多非裔近來興起“回歸自然卷”潮流的原因。

從生物學角度,對于直發與卷發的區別如何產生,有許多推測。一種說法是卷發更加蓬松易于散熱,更大的體積便于遮擋陽光,夏天也不易被汗水黏在皮膚上。而貼合性強的直發,更適合在寒冷氣候中保暖。歐亞大陸的人類受寒帶、溫帶地區氣候影響更甚,因此適于直發。

日本武士的地中海式“月代頭”

日本女子的“高島田”發型

這樣的假說雖然貌似成理,但在遺傳基因的層面上卻沒這么簡單。基因組研究顯示出,并不存在決定頭發卷度的單一基因。對于東亞人群來說,有一個被稱為“EDAR”的基因特別有影響,其變異導致了直發還有汗腺、乳房、牙齒的變化,這個基因大約在3萬年前就出現于華中地區。而對歐洲人群起作用的則主要是“TCHH”基因,變異同時影響頭發卷度、胎盤與脾臟等等。影響非裔卷發的基因除了TCHH基因外,還可能更加復雜。

人為塑造的華麗

一般來說,人們會認為東亞、東南亞國家都以直發為主流,但處理頭發的方式反映出后天環境的差異。古代的蒙古族、契丹族、女真族男性,為了騎射作戰的便利,習慣把大部分頭發剃光,只在額頭、鬢角或腦后留下少數頭發結成細小的辮子。日本武士的地中海式“月代頭”,甚至烏克蘭的哥薩克發型,也受到這種模式的影響。相較之下,由文人傳統主導的漢族農耕社會就不會留這種發型。

便于打理的“辮”,更適合機動的野外生活,束縛固定的“髷”則呈現出一種嚴謹精致。

辮子對大草原上的蒙古族男女來說是便利的。由于元代在朝鮮半島強制推廣辮發,延續到后來就是古裝韓劇里婦女頭上的華麗盤辮造型,而且很多婦女還追求特別大而華麗的假發“加髢”。這種由“辮”主導的發型體系,也在清初“剃發令”中沖擊了由“髻”主導的漢族。

盡管中國與日本的傳統女子發型都是“髻”,但它們不全是一樣的。在日語漢字中,“發髻”稱為“髷”。日本和服女子豐潤的“高島田”發型后部彎折的髷,還有武士“月代頭”中央的發髷,都是用束帶綁緊固定,形成一絲不茍的圓潤外觀,有點像是頭盔。而漢族傳統發髻的頭發像是垂墜的布幔,旨在通過盤旋環繞形成特定的樣式,其邏輯更類似于打個優美的花結。

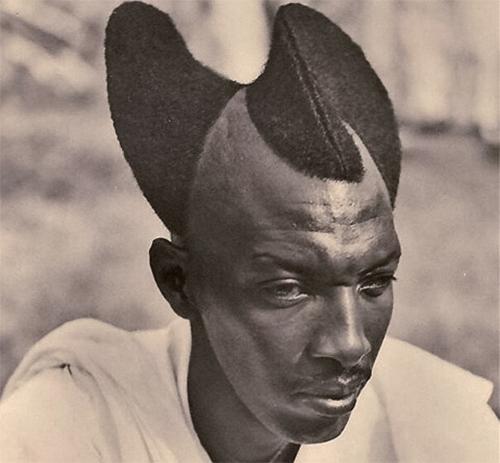

盧旺達傳統發型“阿瑪孫祖”

發型其實隱隱反映出整個文化的心理特征。便于打理的“辮”,更適合機動的野外生活,束縛固定的“髷”則呈現出一種嚴謹精致,而形式靈活的“髻”體現文人仕女的審美,巨大華麗的朝鮮“加髢”則是辮發到了深宮內院中異化的“內卷模式”。這些都具體而微地體現了各種社會生活的狀態。

當一個社會產生了對發型的追求,隨之而來的就是技藝的競爭。江戶時期日本的商業社會發達,優秀的理發師能使婦女趨之若鶩。而在巴布亞新幾內亞的叢林里,胡里族部落的男性在結婚之前都要花大量的心思美發,然后由擅長法術的假發師把自己的頭發做成最精美的假發,裝扮的欲望驅動著發型的激烈競賽。

直發在許多非洲國家長期受到崇尚,假發或燙直頭發在非洲是筆巨大的生意。

發型就是政治

如果把毛絨蓬松的非裔卷發仔細放大觀察,會發現最極致的自然卷是螺旋形旋轉或者呈密集的鋸齒形。卷發聚合成厚厚的絨毛可以用來塑形,或者把毛躁的頭發編成不那么毛躁的辮子,并利用這些辮子創造圖案。這是非裔卷發造型的基本訣竅。

雖然非裔文化在世界各地看來頗為流行,但其實直發在許多非洲國家長期受到崇尚,假發或燙直頭發在非洲是筆巨大的生意。現在這種情況正在改變,例如在蘇丹就有越來越多的青年不再接受歐美與阿拉伯裔的“卷發鄙視鏈”,學著擁抱自己天生的卷發。

近年來,東非盧旺達許多青年在復興傳統發型“阿瑪孫祖”。發型師利用毛茸茸的厚實卷發,塑造出在頭上蜿蜒的峰棱—雖然是古老的發型,卻有種科幻感。這種發型曾被比利時殖民當局壓制而趨于消亡,現在代表著人們找回因殖民而斷裂的文化遺產。

相比非裔感受到的“發型殖民”是來自歐洲人較直的頭發,北美原住民感受到的反而是長直發被剪去的創傷。好萊塢的西部電影,呈現了他們留著長發的經典形象,卻未必訴說頭發被剪去的悲劇。不久前,加拿大一所前原住民寄宿學校地下發現了215名兒童的遺骸,引起了媒體再度關注北美原住民的文化如何遭受破壞。

北美原住民文化通常認為,頭發代表著生命力,也代表著部落群體的身份識別。當年加拿大政府強制所有原住民兒童進入寄宿學校,凡入學都必須剪掉長發,這是消除原住民文化的第一步。

當然,反對傳統發型有時也代表進步的方向。在清末民初的中國,擁抱西式發型曾是革命的趨勢;20世紀初越南的革命家潘周楨,也曾倡導“剪發運動”,挑戰“身體發膚受之父母”的觀念。時代邁出的第一步,就在發絲之上。

發型從來就是最切身的一種態度表達,也從來就是社會控制的角力場。或許可以說,頭發就如同我們每個人隨身攜帶的一種媒體。