李氏砭法結合中醫護理干預治療肩周炎的效果觀察

勞梅新 李艷萍 鄺玉玲 李莉 梁志玲 梁進女

開平市中醫院護理部,廣東 529300

肩周炎是肩關節周圍炎的簡稱,是肩關節及其周圍軟組織的急、慢性損傷,或退行性變引起的慢性無菌性病變,女性患者略多于男性患者[1]。該病早期表現為肩部疼痛不適、夜間加重,后期多為肩關節疼痛兼有關節活動功能障礙,嚴重影響患者的日常生活。目前關于肩周炎的治療方法較多,但各有其局限性。因此,探索一種既能迅速緩解患者肩部疼痛和活動功能受限,又安全便利、經濟環保的非藥物治療方法具有重要的意義。本院運用李氏砭法結合中醫護理干預治療肩周炎,取得良好的療效,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料選取本院2018年6月至2020年9月收治的60例肩周炎患者,年齡范圍為41~63歲,據隨機數字表法分為觀察組和對照組,每組30例。觀察組男11例,女19例,均為單側發病,年齡(44.58±9.53)歲,病程(2.68±2.13)年;對照組男13例,女17例,均為單側發病,年齡(47.13±10.16)歲,病程(2.48±2.45)年。兩組患者一般資料比較差異均無統計學意義(均P>0.05),具有可比性。本研究經醫院醫學倫理委員會審批通過。

1.2 納入和排除標準(1)納入標準:患者均符合肩周炎的西醫診斷標準,實驗室檢查正常,X線檢查顯示陰性[2];臨床癥狀表現為患肩疼痛伴肩關節活動障礙;所有患者均了解本治療方法并自愿參與。(2)排除標準:有傳染性皮膚病患者;懷孕及哺乳期患者;無法表述治療感受或精神障礙者;惡性腫瘤或有嚴重臟器疾病患者。

1.3 方法

1.3.1 對照組針刺治療。主要選取肩髃、肩髎、肩前、肩貞、大椎、天柱、頸椎夾脊、后溪和阿是穴,1次/d,每次30 min,每周休息2 d,1個月為1個療程,共3個療程。

1.3.2 觀察組運用李氏砭法施刮結合中醫護理干預治療。(1)開陽脈首刮大椎、大杼、膏肓、神堂4穴;(2)刮拭頸部和背部督脈、膀胱經(肝脾腎投影區);(3)刮透患肩,重點刮患側肩前、中府、云門、肩貞、臑俞、天宗、曲桓、秉風、臂臑、肩髃、肩髎、臑會、肩井等穴;(4)刮患側手太陰肺經、手少陰心經、手厥陰心包經,手陽明大腸經、手太陽小腸經、手少陽三焦經,最后由指尖拉出;(5)予四井排毒:雙手和雙腳掌心磨黑痧排毒。每次刮痧2~3 h;2次刮痧間隔時間一般為5~7 d,以患者皮膚痧退為準,3次為1個療程,共刮治3個療程。刮治后實施中醫護理干預措施。(1)情志護理:調節情志,指導患者戒躁戒怒,以免體內陽氣宣瀉;多與患者溝通,鼓勵其積極配合治療,安心養病;(2)起居護理:慎起居,避風寒,注意肩關節局部保暖,隨氣候變化隨時增減衣服,避免久居潮濕之地,避免過度勞累及提重物;(3)飲食調護:加強營養,多食營養豐富清淡易消化及富含鈣、磷等食物,宜進食具有補益肝腎、滋養筋脈食物,如牛奶、黑木耳、黑芝麻等,忌食生冷肥膩,忌煙酒;(4)功能鍛煉:指導患者每天堅持進行肩周炎保健操鍛煉,包括爬墻、搓背、劃圈、棒推、甩手、拉手、展臂、旋肩8個動作,每個動作重復15~20次為1組,早中晚各1組,指導患者功能鍛煉以不感疲勞及能忍受疼痛為度,并持之以恒,循序漸進。

1.3.3 刮治注意事項刮治前全面評估患者病情,檢查施刮皮膚有無破損。刮痧前后24 h禁酒,過饑或過飽均不宜刮痧,刮痧時手法徐而和[3]。若出現暈刮,立即讓患者平臥,按壓極泉穴或內關穴,待患者冷汗冒出或臉色逐漸恢復正常即為安全。刮痧部位4 h內不宜清洗和吹風;刮痧后囑患者辟谷24 h,年老體弱不強求辟谷,可進食少許清淡飲食,避免低血糖[4]。刮痧結束后囑患者多飲溫開水,注意保暖。

1.4 評價指標

1.4.1 療效標準參照有關肩周炎的療效標準,治愈:患肩疼痛消失,肩部關節活動范圍恢復正常或接近正常;顯效:患肩疼痛緩解明顯,肩部關節活動范圍明顯改善;有效:患肩疼痛基本緩解,肩部關節活動范圍部分改善;無效:患肩疼痛和活動范圍無改善[5]。治愈+顯效+有效為總有效。

1.4.2 肩關節疼痛程度評定疼痛程度評價采用視覺模擬評分法(Visual Analogue Scale,VAS)評分,兩組患者根據自己的主觀感覺對肩關節疼痛進行評價,患者標出疼痛的數值,無痛為0分,最痛為10分,≤3分為輕度疼痛,4~6分為中度疼痛,≥7分為重度疼痛,數值越大疼痛越強[6]。

1.4.3 評價時間兩組患者VAS評分分別在治療前1 d和治療3個月后各評定1次。

1.5 統計學方法采用SPSS 20.0統計軟件進行數據統計,符合正態分布的計量資料以均數±標準差()表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗,計數資料以例(%)表示,組間比較采用χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結 果

2.1 兩組患者療效比較觀察組總有效率高于對照組,兩組比較差異有統計學意義(χ2=4.043,P=0.044),見表1。

表1 兩組肩周炎患者療效比較[例(%)]

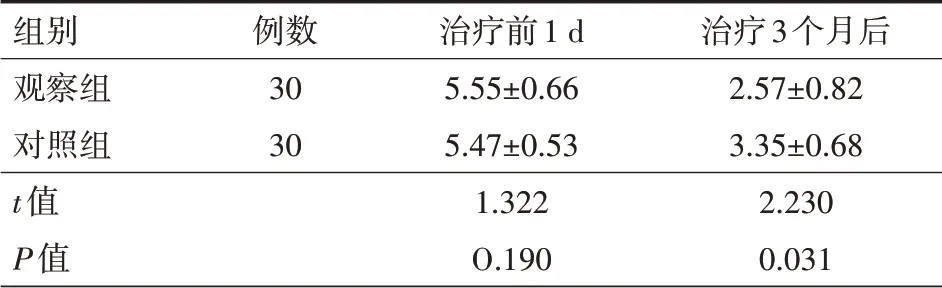

2.2 兩組患者治療前后VAS評分比較治療前1 d兩組患者VAS評分比較差異無統計學意義(P>0.05);治療3個月后觀察組患者的VAS評分顯著低于對照組,組間比較差異有統計學意義(P<0.05)。具體見表2。

表2 兩組肩周炎患者治療前后VAS評分比較(分,)

表2 兩組肩周炎患者治療前后VAS評分比較(分,)

注:觀察組運用李氏砭法結合中醫護理干預治療,對照組采用普通針刺治療;VAS為視覺模擬評分法

治療3個月后2.57±0.82 3.35±0.68 2.230 0.031組別觀察組對照組t值P值例數30 30治療前1 d 5.55±0.66 5.47±0.53 1.322 O.190

3 討 論

肩周炎在中醫學屬于“肩痹”“痹證”的范疇。中醫認為,肩周炎是肩部受風寒,阻痹氣血;或勞作外傷,損及筋脈;或年老體弱,氣血虛損引起肩部脈絡氣血不利,不通則痛[7]。治療原則以活血除痹、祛風疏筋、解痙止痛為主[8]。刮痧療法是我國古代醫學的外治法之一,采用刮痧工具在患者體表部位刮拭,刺激相關穴位和經絡,可行氣活血,疏通腠理,起到祛風散寒、扶正祛邪的作用[9-10]。李氏砭法是李道政先生將黃銅制成虎符銅砭代替傳統刮痧工具進行刮痧的治療方法,黃銅可與人體產生強烈的共振頻率,從而增強治療效果[11]。觀察組運用李氏銅砭“刮”,調動人體氣機,氣沖病灶,化解脈里瘀結,引風寒濕邪出表,氣血通暢后,筋脈得養,通則不痛[12];同時結合中醫護理干預措施,鼓勵患者調整生活方式,積極主動進行肩部功能鍛煉,促進關節氣血循環,快速有效減輕患者疼痛及改善肩關節的活動度,促進肩關節功能恢復。本研究結果顯示,觀察組治療肩周炎療效確切,與傳統療法相比具有明顯優勢。

綜上所述,李氏砭法結合中醫護理干預治療肩周炎,操作簡便安全,有效提高患者的生活質量,值得臨床推廣應用和深入研究。