一件淮北市東漢“木俠纻”耳杯的測試分析

陳華鋒,鐘博超

(1.安徽博物院,安徽合肥 230061;2.中國科學技術大學,安徽合肥 230026)

0 引 言

夾纻胎漆器是指利用生漆的黏性以及織物的張力經過層層粘合重疊而成的胎骨,再經過反復打磨、髹漆等工序制作而成的一類漆器。在古文字中,“夾”“纻”均有其明確的意義。“夾”為會意字。《說文》曰:“夾,持也。從大,俠二人。”段玉裁注“漢人多用俠為夾”,說明“俠”通“夾”。《說文》曰:“纻,麻屬。細者為絟,粗者為纻。”段玉裁改為“細者為絟,布白而細曰纻。”由此說明“纻”是用麻織成的布,因此“夾纻”是夾貼麻布之意。

考古出土的漆器中,除木胎之外,有自銘“革園”的皮革與麻布為胎的漆器,有自稱為“布”“緒”“纻”的麻布胎漆器,有自銘“布繒”的麻布和繒帛(一種絲織物)為胎的漆器,以及麻布夾貼于木胎之上的“木俠纻”漆器。陳直[1]根據羅布淖爾出土漢代漆器,認為彼時“漆器做法有三:一是以纻布為胎涂漆者,如漆杯是也;一以木為胎,涂漆,如桶狀杯;一以木為胎,夾纻布漆之者,如漆扁形匣。按以纻布為胎漆之者,古名脫空,亦稱脫沙。”這說明西漢時期漆器制胎工藝有三類:纻布為胎、以木為胎以及“以木為胎夾纻布”,且稱謂與今天大有不同。孫機先生[2]對此進行了研究,認為“以麻布為胎的漆器,漢代有專門的稱呼,而后世多稱‘麻布胎’漆器為‘夾纻’”。兩漢時期所稱的“布”“緒”“纻”器均指“麻布胎”漆器,區別于今天人們所稱的“夾纻胎”漆器。東漢墓葬中出土的漆器中有自銘為“俠纻”或“木俠纻”,如東漢光武帝時期王盱墓出土的建武二十一年耳杯自銘“木俠纻杯”,經考證實為“木胎貼麻布耳杯”[2]。此外,日本學者梅原末治[3]考證“王盱墓出土的漢明帝永平十二年‘俠纻’漆盤與‘俠纻’三足漆盤,均為木胎貼麻布”,說明了這種“木胎之上貼麻布”的漆器在東漢時期稱為“木俠纻”或“俠纻”。根據《新唐書·禮樂志》記載,“初,則天以木為瓦,夾纻漆之”,可見“夾纻”一詞到唐代時仍被認為是在木胎之上貼麻布,故古代所稱“夾纻”或“木俠纻”則指“木胎之上貼麻布”的漆器。聶菲[4]認為無論是楚墓之中麻布粘貼于皮革之上的“革圓”,或西漢時期自稱為“布”“緒”的麻布胎漆器,或以麻布、絲織品制作的自銘“布繒”,還是麻布夾貼于木胎的“木俠纻”或“夾纻”漆器,都是“利用了漆的黏性以及麻布的張力粘合重疊而成的‘夾纻胎’漆器”。這一觀點得到大部分學者的認同,因此“木俠纻”漆器亦屬于今天人們所稱“夾纻胎”漆器中的一種。

關于夾纻胎器物中“布胎”漆器的制作工藝特點,許多人對此進行了研究。如金普軍等[5]對盱眙出土的夾纻胎(布胎)漆器進行研究,發現漆膜的紅色顏料和暗黑色顏料分別為硫化汞和硫化銅,漆灰的填料中存在著加入骨灰的工藝。陳瀟俐[6]采用紅外光譜對盱眙大云山漢墓出土夾纻胎(布胎)漆器漆膜進行成分分析,確定髹漆材料為中國生漆,且不含桐油,黑色漆膜顏料為含鐵化合物。王子堯等[7]對揚州西漢廣陵王陵區內“妾莫書”墓出土夾纻胎(布胎)漆器進行研究,發現以麻類物質為胎,其上糊裱篩選的石英和羥基磷灰石類物質。吳雙成等[8]對山東日照海曲漢墓出土布胎漆器進行分析,發現麻布之間無漆灰層粘接,有別于現代工藝。佘玲珠等[9]對湖南長沙風蓬嶺漢墓出土的布胎耳杯漆層進行了分析。總之,上述研究對象均為“布胎”漆器。陳振裕先生在天長三角圩西漢墓考古發掘報告[10]中曾提到“木、纻和胎的漆器……,其制作方法是木胎為內范,再一層層貼繒帛或麻布等織物與層層刮灰,然后在器物上髹漆與裝飾紋樣,它與夾纻胎漆器制作方法明顯的不同……”。成都羊子山墓葬考古發掘報告[11]中也曾提到“M172大方釦器,這件漆器是在木胎上貼編織物再涂漆的。”這種木胎上貼附織物的做法正是前文所述的“木俠纻”工藝。天長紀莊漢墓出土的漆笥也屬于該工藝。上述報告中關于“木俠纻”工藝雖有提及,但具體工藝還不甚清楚。筆者在保護處理安徽省淮北市2011年10月出土的一件東漢時期耳杯時,發現該耳杯的“木胎之上有織物痕跡”,認為可能為文獻所記載的“木俠纻”工藝,為此本工作以這件東漢時期的耳杯為研究對象,利用現代儀器手段揭示古代“木俠纻”漆器工藝特點。

1 樣品及實驗描述

1.1 樣品及來源

2011年10月,淮北市火車站南廣場建筑工地在開挖地基中發現了幾口古井,考古人員對古井進行了搶救性發掘,在其中用弧形磚砌的東漢水井中,發現了3個耳杯(均殘破)、漆盤、卮、碗以及五銖錢等文物,其中一漆盤底部有“永元十年□□□氏”款識。據此推斷,出土器物為東漢和帝時期。文章的研究對象即為其中的一件耳杯,該耳杯素面無紋,內髹紅漆,外部、耳、內底均髹黑漆,有一橢圓形耳完整,耳微上翹,底部基本完整,針刻有“渡□”二字銘文(圖1~2)。經初步測量,長徑約為10.2 cm,寬約8.3 cm,通高為3.2 cm。

圖1 耳杯正面Fig.1 Front of the ear cup

1.2 儀器及主要技術指標

1.2.1形貌顯微觀察 利用日本基恩士VHX-1000超景深三維視頻顯微鏡對耳杯的髹漆層、漆灰層、織物層等進行無損觀察,并測量相應的尺寸。為進一步分析漆灰層以及髹漆層的信息,取樣后剔除木胎痕跡,分別對內、外側漆膜采用環氧樹脂包埋研磨拋光處理。

1.2.2紅外光譜分析 目的是判斷紅、黑色漆膜的髹漆材料。取樣后用去離子水洗凈漆膜,在紅外燈下干燥后用研缽磨碎,利用溴化鉀壓片,進行紅外光譜分析鑒定。分析儀器為美國Nicolet公司生產的6700型傅里葉變換紅外光譜儀。測試條件:分辨率:4 cm-1,掃描次數32次/s,KBr壓片制樣,掃描范圍為4 000~400 cm-1。

1.2.3X射線衍射分析 目的是獲取漆膜呈色礦物顏料以及漆灰的礦物質成分。取少量漆膜及漆灰層樣品,經去離子水及酒精清洗后,研磨成粉末,用80目篩過篩,已確保研磨的精細度。采用Rigaku TTR-Ⅲ樣品水平型大功率X射線粉末衍射儀,對樣品進行物相分析,衍射角掃描范圍為3°~60°,工作電壓和電流分別為40 kV和200 mA,掃描速度8°/min,掃描步長0.02。

1.2.4傅里葉變換衰減全反射紅外光譜(ATR-FTIR)分析 目的是通過無損分析判斷織物的材質。分析儀器是美國Nicolet公司生產的Nicolet 8700傅立葉紅外光譜儀,顯微鏡(FTIR Microscope)為Nicolet Continuμm型。測試條件:分辨率為4 cm-1,掃描次數為512次。操作中,通過顯微鏡觀察找到織物的痕跡,然后選取幾個點進行測試。

1.2.5掃描電子顯微鏡與能譜分析 將包埋樣品經噴鉑處理(噴鉑時間120 s)使其導電后,通過Sirion200型肖特基場發射掃描電子顯微鏡能譜儀對樣品元素組成進行定性分析。測試條件:高真空模式,加速電壓15 kV,電鏡自帶X射線能譜儀系統:INCA能譜儀;波長范圍300~900 nm。

2 結果與討論

2.1 斷面顯微結構觀察

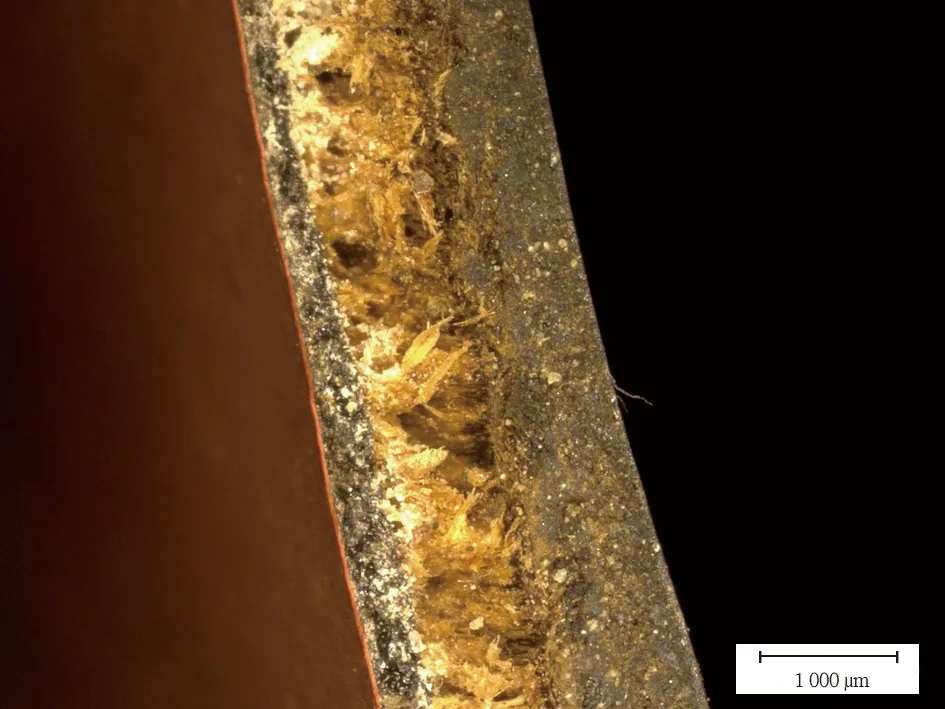

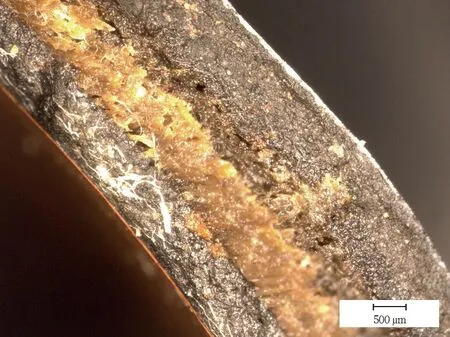

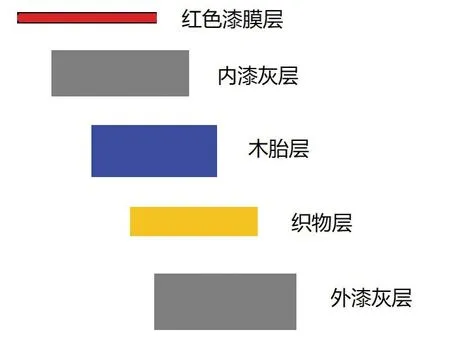

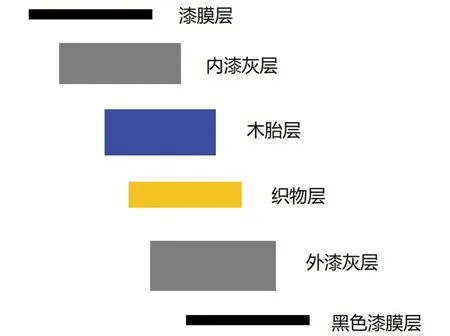

對器耳與口沿連接處(L-1)、口沿下方(L-2)腹部(L-3)、腹部與底部連接處(L-4)分別進行觀察(圖3~6),耳杯胎體斷面從內外分別是內髹漆層、內漆灰層、木胎層、織物層、外漆灰層和外髹漆層(圖7~8),漆灰層致密,漆膜和漆灰層緊密結合,織物層疏松明顯,與木胎之間并不緊密。木胎糟朽,可見多處孔洞。器耳與口沿連接處(L-1)在木胎的內外兩側均可以清晰地看到織物層痕跡,而口沿下方(L-2)腹部(L-3)、腹部與底部連接處(L-4)只有外側能夠觀察織物層痕跡,這說明只在耳處的木胎內外均貼附織物,其余各處僅在外側貼附織物。這種僅在木胎一側粘貼麻布的做法與“木胎兩面夾貼麻布”[2]的說法并不完全一致。

圖3 L-1剖面結構Fig.3 L-1 section microstructure

圖4 L-2剖面結構Fig.4 L-2 section microstructure

圖5 L-3剖面結構Fig.5 L-3 section microstructure

圖6 L-4剖面結構Fig.6 L-4 section microstructure

圖7 L-3工藝結構示意圖Fig.7 L-3 schematic diagram of the technical structure

通過測量各處的尺寸,發現耳杯木胎的厚度從口沿(802.9 μm)往腹部(930.47 μm)到底部(2 385.60 μm)逐漸增加,漆灰層厚度也從口沿到底部逐漸增加。此外,中間織物層的厚度為330.99 μm,根據對L-2、L-3處斷面各層的厚度計算,織物層厚度僅占總厚度的11.4%,說明“木俠纻”漆器仍然以木胎為主,遠低于同尺寸“布胎”耳杯織物層所占的比例(后者一般在50%以上)[8-9]。

圖8 L-4工藝結構示意圖Fig.8 L-4 schematic diagram of the technical structure

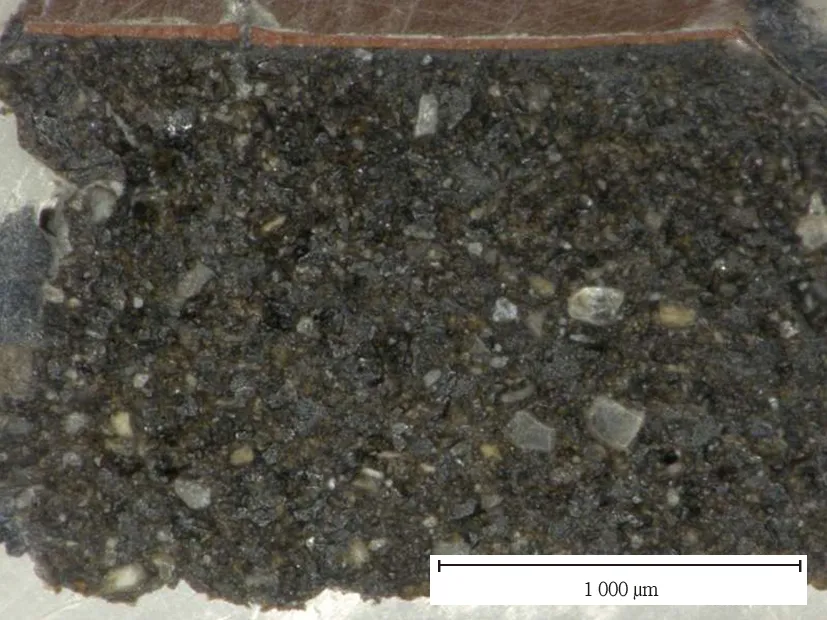

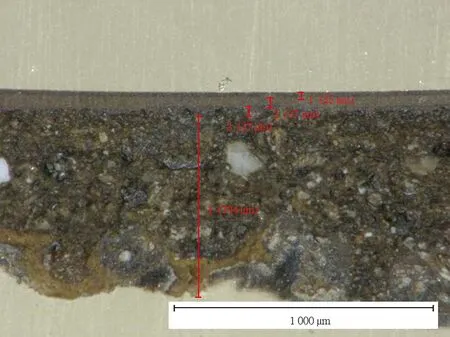

切片技術是研究古代漆膜髹漆工藝最直觀的手段之一。為進一步研究其制作工藝,在L-3處取一小塊樣,采用環氧樹脂包埋研磨拋光后觀察其顯微結構。如圖9所示,L-3內側漆膜可以明顯分為漆灰層、底漆層和色漆層(紅色漆膜層),厚度分別為1518 μm、40 μm、34 μm。對漆灰層進行觀察,有粒徑大小不均勻的晶體顆粒嵌于其中。粗、細灰層之間的界限不甚分明。圖10為L-3外側漆膜顯微結構,分為漆灰層、底漆層和色漆層(黑色漆膜層),各層尺寸分別為740 μm、37 μm、25 μm。外漆灰層上、下灰層之間有較為明顯的界限,靠近底漆層的固體顆粒之間結合更為緊實,粒徑整體小而均勻,說明外漆灰層制作是先上粗灰后再上一層薄薄的細灰。

圖9 L-3內側漆膜樣品的顯微結構Fig.9 Microstructure of the inner film at L-3

圖10 L-3外側漆膜樣品的顯微結構Fig.10 Microstructure of the outer film at L-3

2.2 漆膜成分分析

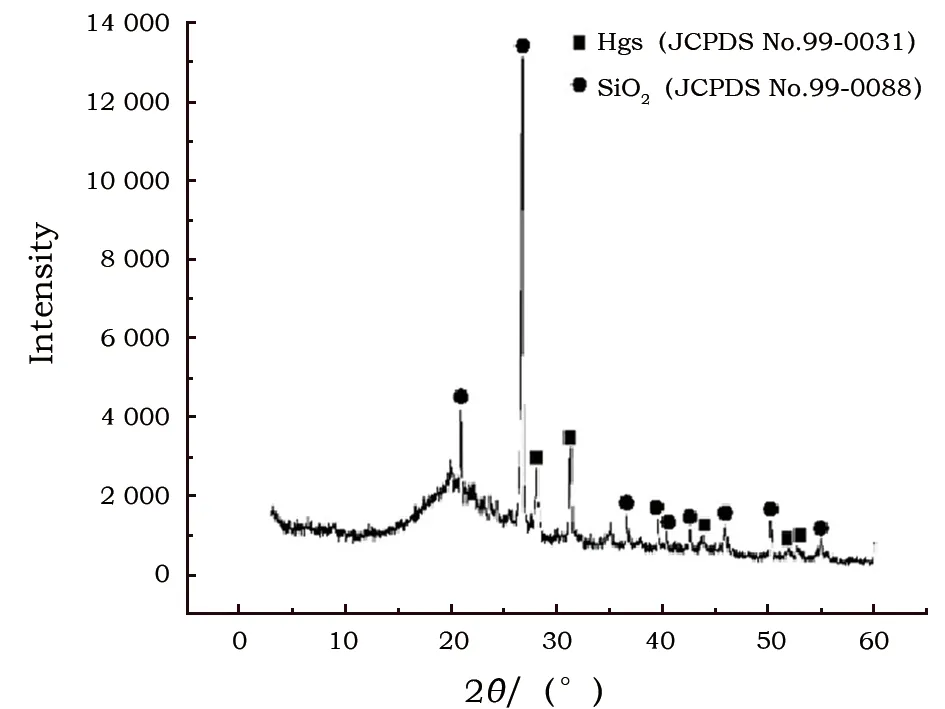

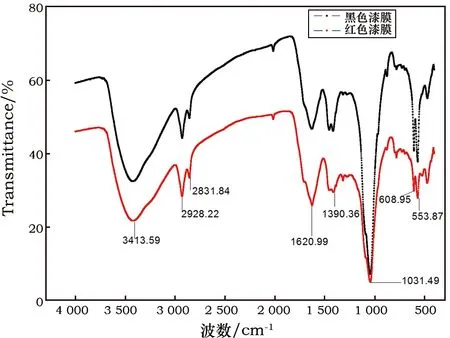

根據圖11紅色漆膜的XRD分析,耳杯紅色漆膜的主要礦物成分為朱砂(HgS),同時還伴有石英的成分。在前人對古代漆膜的研究中,也發現有石英顆粒分布在漆膜中[5,9],其作用為改性大漆的粘度[12]。圖12為紅、黑色漆膜的紅外光譜結果,波數在3 413 cm-1、2 926 cm-1、2 831 cm-1、1 420 cm-1、1 300 cm-1和1 250 cm-1處均顯示有生漆的系列吸收峰,這說明紅、黑色漆膜的成膜材料均為傳統生漆[13]。波數在553 cm-1、608 cm-1和1 031 cm-1等處顯示有石英的系列吸收峰[14],說明漆膜中添加石英顆粒,這與XRD檢測分析結果相吻合。此外,該漆膜的紅外光譜中沒有出現“1 712 cm-1附近的吸收峰強度超過1 622 cm-1附近的吸收峰強度”等現象。根據鄭佳寶等[15]對古代漆器紅外光譜的結果分析,認為該耳杯漆液中可能沒有添加桐油作為助劑。這一結果與江蘇盱眙大云山出土夾纻胎漆器的分析結果一致[6]。當然,這一結論,還應結合其他方法進一步確認。

圖11 紅色漆膜XRD結果Fig.11 XRD pattern of the red paint film

圖12 漆膜的紅外光譜Fig.12 Infrared spectra of the paint films

2.3 漆灰層成分測試

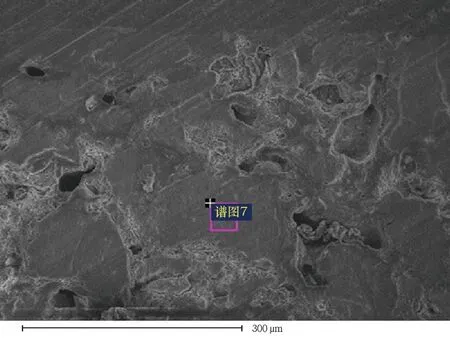

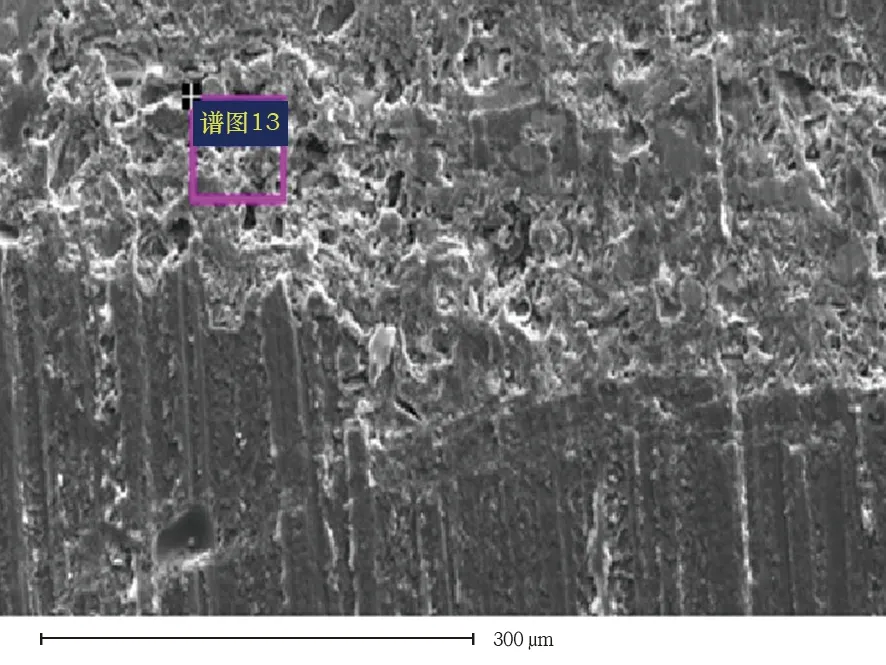

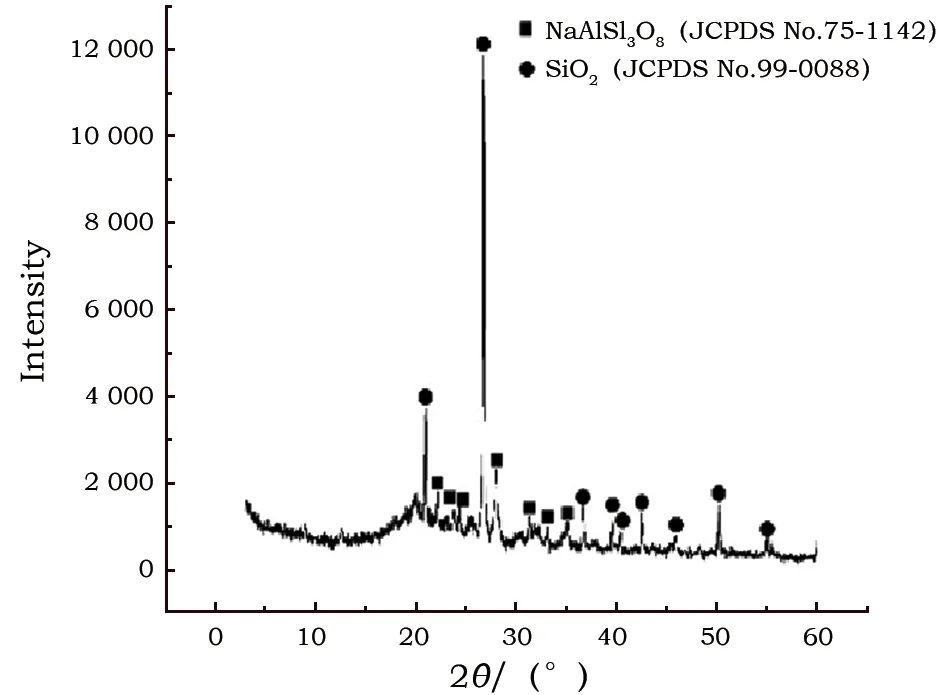

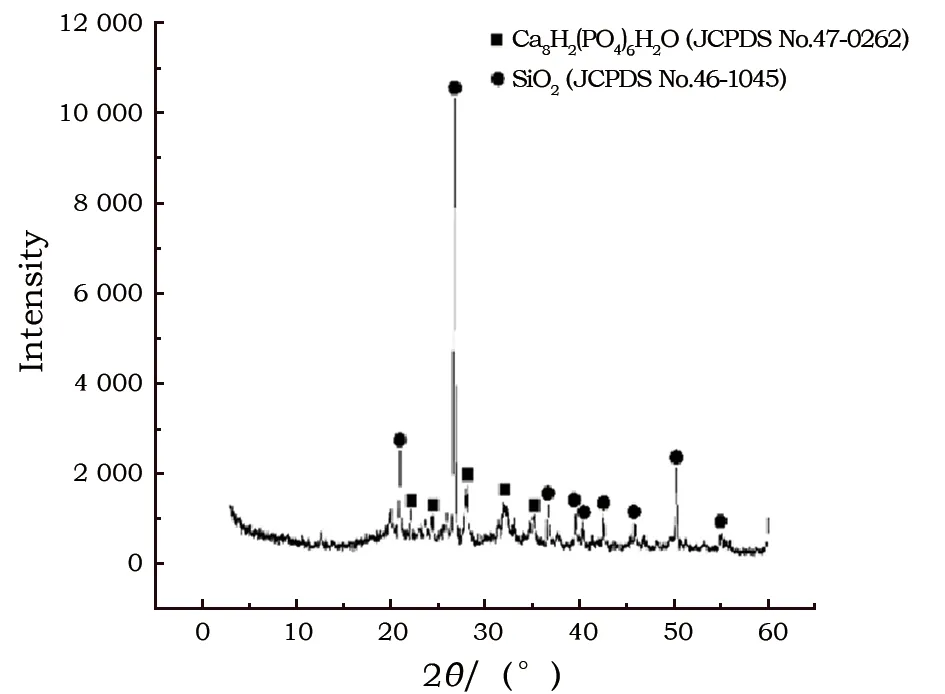

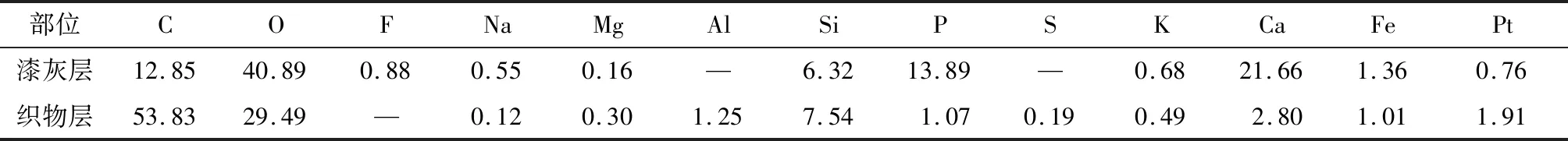

如圖13所示,漆灰層中存在著大量粘連的片狀物質并交錯分布連接成一個整體,這些片狀物質可能是生漆固化形成的,局部還存在空隙,并沒有形成致密體,這可能與耳杯的老化降解有關。織物層的表面形態(圖14)可以觀察到多處孔隙,局部能夠觀察到塊狀黏連痕跡,說明織物層與層采用生漆或稀漆灰黏結。為進一步確定漆灰層物質組成,采用XRD對漆灰層進行分析(圖15~16),結果表明漆灰層主要包含石英、鈉長石和羥基磷灰石等礦物質,這與前人對漆灰層的分析結果基本一致[5,9]。根據掃描電鏡與能譜結果(表1)可知,漆灰的主要元素除C外,還有大量的O、Si和少量Ca、Al、P。這與X射線衍射的實驗數據基本溫吻合。

圖13 L-3處漆灰SEMFig.13 SEM image of the plaster layer at L-3

圖14 L-3處織物層SEM圖Fig.14 SEM image of the fabric layer at L-3

圖15 織物層XRD結果Fig.15 XRD pattern of the fabric layer

圖16 漆灰層XRD結果Fig.16 XRD pattern of the plaster layer

表1 耳杯斷面表面元素質量分數Table 1 Elemental mass percentages of the cross section of ear cup (%)

2.4 織物結構及成分分析

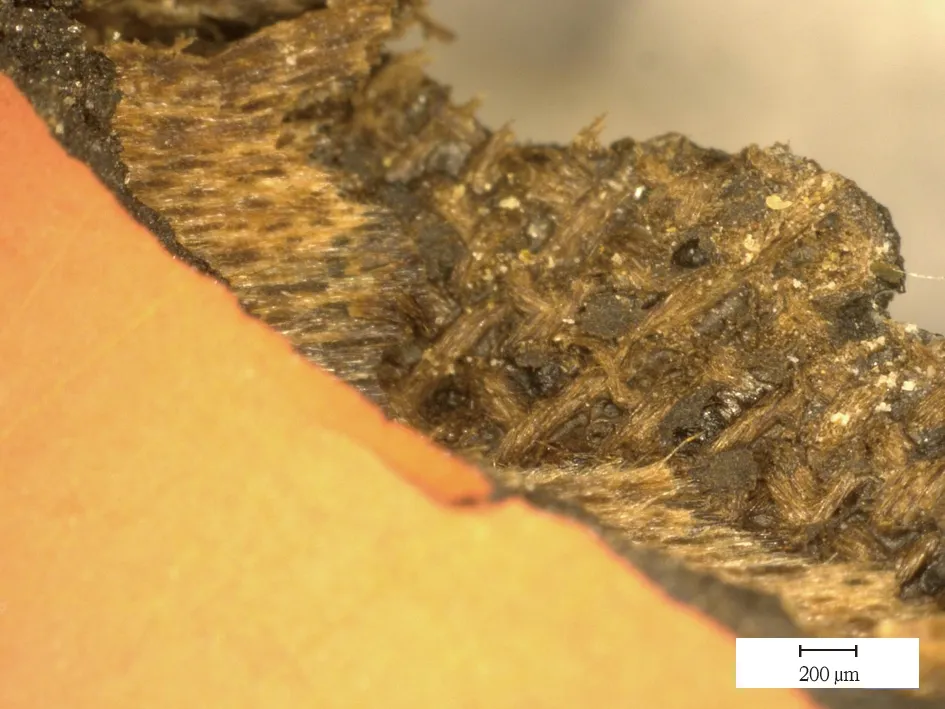

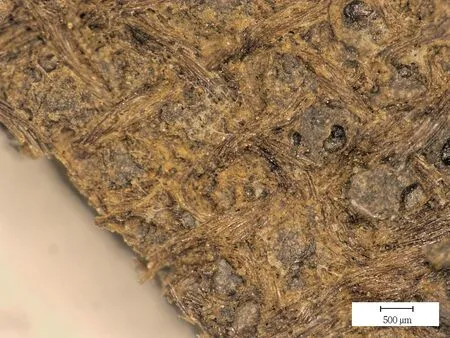

如圖17所示,在顯微鏡下觀察可以觀察到腹部殘破處的織物痕跡。為此取一小塊殘片,用刀片或牙簽剔除木胎,圖18為剔除木胎的紅色漆膜一側的漆灰層,觀察到只有漆灰以及木胎殘留物痕跡。圖19~20分別為L-3腹部、L-4底部剔除木胎層黑色漆膜層一側的顯微形貌,可以清晰觀察到織物平紋組織結構,在織物層上還可以看到漆灰的痕跡,與掃描電鏡形貌(圖14)顯示的結果一致。

圖17 L-3處織物痕跡Fig.17 Fabric trace at L-3

圖18 漆灰層的表面痕跡Fig.18 Surface of the interior plaster layer

圖19 L-3織物顯微結構Fig.19 Microstructure of the fabric layer at L-3

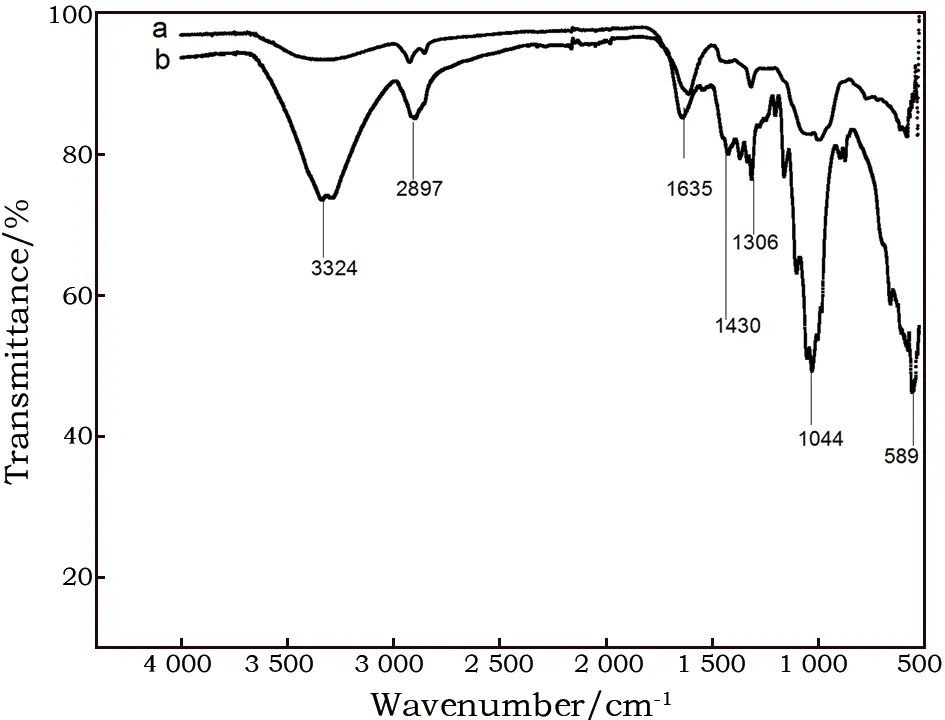

目前考古出土夾纻胎漆器,其制胎過程中常用的紡織物大多為麻布,少數為繒帛(一種絲織品)。由于無法對上述織物進行取樣分析,所以無法從纖維的縱向表面形態定性鑒別織物種類。本研究中,采用傅里葉變換衰減全反射紅外光譜(ATR-FTIR)進行無損分析。圖21中曲線a為該耳杯織物的顯微紅外光譜結果,曲線b為現代夏布(一種用麻纖維織成的平紋布)的顯微紅外光譜結果。根據陳華鋒等[16]對古代絲綢紅外吸收光譜的研究,在1 530~1 500 cm-1處的吸收譜帶是酰胺Ⅱ的特征吸收譜帶,在1 265~1 230 cm-1處代表的是酰胺Ⅲ的特征吸收,而圖21中曲線a沒有發現此處的吸收峰,因此可知該織物不屬于絲織品。比較曲線a、b,可以發現二者特征吸收峰的位置基本一致,推測耳杯織物主要成分可能是麻纖維。根據前人研究,麻纖維特征紅外吸收主要包括C-H伸縮振動,-OH伸縮振動和C-O伸縮振動,吸收峰的位置集中在3 000~2 800 cm-1、1 450~1 400 cm-1、1 350~1 300 cm-1、1 100~1 000 cm-1等四個頻率區間內[17-18]。圖21中曲線a顯示在上述四個頻率區間內均有特征吸收峰,說明了織物屬于麻纖維。耳杯織物的紅外光譜各吸收峰的位置及歸屬見表2。

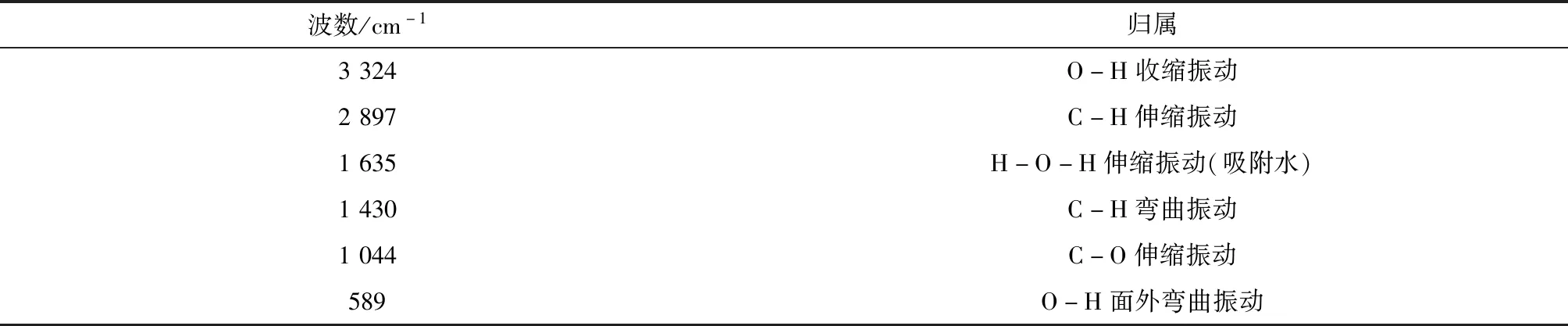

表2 織物紅外光譜各吸收峰及歸屬Table 2 Infrared absorption peaks of the fabric layer and their attributions

圖20 L-4織物顯微結構Fig.20 Microstructure of the fabric layer at L-4

圖21 耳杯織物層(a)和夏布樣品(b)衰減全反射紅外光譜圖Fig.21 ATR-FTIR spectra of the fabric layer (a)and the ramie cloth sample(b)

麻的種類主要有苧麻、漢麻(又稱為大麻)、亞麻、黃麻等,其中亞麻在中國種植歷史不足百年,黃麻在北宋前后開始種植,漢麻和苧麻在中國使用的年代較為久遠。這里僅討論漢麻和苧麻纖維。

人們采用紅外光譜等技術對漢麻、苧麻纖維進行了定性鑒別,雖然二者的紅外光譜幾乎相同,但仍存在微小的差別。如苧麻纖維C-O伸縮振動吸收峰的位置在1 049 cm-1附近,而漢麻纖維則在1 033 cm-1附近[19]。同時,在3 300~3 450 cm-1處的O-H收縮振動吸收其譜帶寬度也不相同,苧麻此處的吸收峰較寬而漢麻略窄[20]。根據圖21曲線特征以及對應特征峰的位置,推測該耳杯織物成分可能為苧麻纖維。此外,圖21顯示在1 650~1 720 cm-1之間均未出現木素和半纖維素的醛基、酮基、羰基等吸收峰,說明該織物的纖維素純度較高[21],這可能與較好的脫膠效果有直接關系。

3 討 論

“質乃器之骨肉,不可不堅實也”,這說明漆器胎骨的質地堅實,決定了漆器的使用與保存,關系到漆器品質的好壞,胎骨技術的發展對漆器的發展有著直接的影響。從斫木成型、鏇木成型,到薄木卷制成型再到夾纻胎工藝,體現了古代胎骨制作技術的演變、傳承與革新,是古代中國漆器工藝史的重要一環。從卷木制胎到夾纻胎工藝的出現,不僅僅是材料應用的簡單變化,而是一種質變過程,因此夾纻胎工藝是漆器工藝史上的一次技術革命。按照事物發展的一般演進規律,夾纻胎工藝并不會憑空產生,應該根植于木胎工藝的成熟技藝中。事實上,由于薄木卷制而成的漆卮、樽等筒狀器物的器壁并不夠結實,兩端的連接處僅依靠生漆或其它材料也并不牢靠,于是古代漆工們為了防止木胎開裂,穩定造型,開始在胎體上粘貼紡織物,即“木俠纻”工藝。在今天看來,這種“木俠纻”工藝是否直接催生了“布胎”工藝還不得而知,但能夠看到夾纻胎技術的發展脈絡:卷木制胎的方法出現后,為了解決接縫處連接、器壁不牢固的問題,便在木胎之上包覆織物,以利用織物的張力來確保胎體的完整性和牢固性。

這種木胎之上貼附麻布的“木俠纻”的做法,在明代時被漆工稱為“布漆”。明代黃成著《髹飾錄》有如下記載“布漆,捎當后,用法漆衣麻布,以令面無露脈,且棱角縫合之處不易解脫,而加垸漆。”其大意是:這道工藝為布漆,木胎打底以后,用稀漆裱糊麻布于胎骨,使漆面不會露木胎,棱角合縫的地方不至于松脫,布漆做完,干燥固化打磨后,再做灰漆[22-23]。。根據《髹飾錄》的記載,這種在“木胎之上貼附麻布”的工藝作用有:一是在接榫的地方牢固,同時借助于麻纖維的拉力,使木質材料保持一個整體;二是防止木胎收縮而導致漆面凹陷不平,避免漆器的變形等。及至后世,這種工藝在今天的家具、屏風制作中依然廣泛使用。

4 結 論

1) 顯微結構觀察顯示該耳杯在木胎與外層漆灰之間可見清晰的織物平紋組織結構,屬于漢代夾纻胎漆器中的“木俠纻”工藝,織物的材質可能為苧麻纖維。

2) 該“木俠纻”耳杯漆灰層、漆膜等成分的分析顯示,“木俠纻”漆器在漆灰層、呈色顏料、髹漆材料等方面與“布胎”漆器并無明顯區別,僅在制胎工藝上差異明顯。

3) 這種“木胎之上貼附織物”的古代漆器制胎工藝,它借助于麻纖維的拉力,使得木胎更加牢固,有效防止了木胎收縮而導致凹陷不平,對后代漆器制作具有重要的借鑒作用。