秦漢關中地區水井及相關問題研究

摘要:考古發現的秦漢關中地區水井,根據井口和井壁的形狀特征,可分為圓形和方形兩種類型;按井圈的有無及其材質特征,可分為土井、陶圈井、磚井和復合井等。由于關中地區是秦漢時期的政治、經濟和文化中心,人口稠密,生產與生活用水量均較大,故水井主要分布在西安、咸陽和寶雞等地區的宮殿區、離宮別館、以及冶鐵、制陶、鑄幣等手工業作坊區。此外,水井還承擔著重要的儀禮功能,咸陽帝陵等禮儀場所也發現了較多的水井。秦漢時期關中水利工程發達,農業灌溉主要依靠地表水灌溉,故暫沒有發現用于灌溉的水井。秦漢關中地區所發現的水井地域分布存在差異,與關中地區的地理環境、政治經濟發展狀況以及冶鐵、制陶等手工業的分布與發展情況有著密切的關系。

關鍵詞:秦漢;關中地區;水井;地域分布;井灌

基金項目:國家社會科學基金項目“中華水文化信息資源數據庫建設研究”(19BTQ008)、“秦漢至唐宋時期燃料利用與社會生態變遷研究”(19BZS105);河南省教育教學改革項目“黃河文化多維度融入高校課程體系育人模式教學探索與實踐研究”(2019SJGLX289)

中圖分類號:K232? ? 文獻標識碼:A? ? 文章編號:1003-854X(2021)07-0123-07

秦漢時期,水井作為獲取地下水資源的必不可少的基礎設施,在人們的日常生產生活中廣泛應用。本文擬在系統梳理考古資料的基礎上,結合文獻記載,對秦漢關中地區水井的類型特征、地域分布特征與成因,以及農業生產中井灌不發達的原因等問題進行系統分析,不當之處,敬請方家斧正。

一、秦漢關中地區水井類型與特征

歷史時期水井的類型及其演變規律,是學術界關注的重要問題之一。徐中舒認為水井形制由方井向圓井,土井向陶井和磚井過渡①。劉詩中認為中國古代水井形制的發展趨勢是從土井到木井、陶井和磚井②。黃渭金把長江下游地區水井形制分為木構方形淺井、圓形或橢圓形淺井,竹箍葦編淺井和木筒淺井,黃河中下游地區分為圓形或橢圓形深井、木構圓形深井和木構方形深井等③。王濤根據水井構造技術方法,將其分為豎穴型土構井和加固型木構井等④。這些成果對于本文的研究具有一定的參考作用。

水井主要由井口、井壁和井底組成。根據水井井口和井壁的形狀特征,可以將考古發現的秦漢關中地區水井劃分為圓形井和方形井。

圓形井。井口呈圓形或橢圓形,井壁傾斜,井底基本為平底。漢長安城長樂宮六號建筑遺址的圓形水井口徑1.4米、底徑1米、深8.3米。井底平坦,生土底,井壁分段砌筑扇形磚⑤。

方形井。在漢長安城長樂宮四號建筑遺址發現水井一口。井口近方,南北約1.3米、東西0.9米、深4.3米。井口周圍砌磚,形成長方形井臺,南北2.5米、東西2米⑥。

根據水井井圈材質的有無及特征,目前考古發現的秦漢關中地區水井可以分為以下幾種類型:

土井。土井一般是土中挖井,井壁沒有任何加固設施。土井是水井的最早形式,雖然井壁不牢,但施工簡易,所以秦漢時期仍然普遍存在。由于原高土厚,關中地區土井比較深,井壁兩側多有腳窩。陜西鳳翔南古城村遺址發現的水井,井壁堅硬光滑,東西兩面有對稱的腳窩,窩距20—35厘米,井口至水面深5.8米⑦。

陶井。陶井由土井發展而來。制陶技術的發明使用,使陶制器皿的種類擴大,豐富了先民的定居生活,同時亦為先民的定居生活提供了建筑材料。陶井圈因剛度及耐久性較好,取材亦較容易,因此陶井普遍流行于我國春秋戰國至漢代。楊寬認為,大體上戰國時代的“陶井圈”高而徑小,西漢時期的“陶井圈”矮而徑大⑧。陶井的建造主要有兩種方法,一種是將陶圈在已挖好的土井中疊筑起來,另一種是在挖井的過程中,隨著井穴的挖深,逐漸在上面疊筑新的井圈,直至井挖好為止。眉縣成山宮遺址發現兩眼陶井,井圈直徑1.2米、高0.38米、厚0.02米,外飾豎向繩紋,內飾麻布紋⑨。

磚井。秦漢時期,發明了以長方形磚為主的小型磚,且規格趨向統一,小型磚均是實心,呈長方形或正方形,長度為20—30多厘米,長寬厚的比例為4∶2∶1。小型磚被用于水井砌壁,出現了磚井。磚井井壁規整,砌筑講究,規格較高,井水更為清潔。漢長安城未央宮三號建筑遺址發現的水井,井深約7米左右,井臺磚砌,水井口徑0.87米,井壁用扇形磚券筑⑩。

復合井。復合井的井圈不是由單一的一種材料做成,大多是陶瓦結合、陶磚結合等砌成的水井。秦漢關中地區發現的復合井主要有:漢長安城未央宮椒房殿遺址的上磚下陶圈水井,深8.3米,其中上部7米用磚券筑,下部放4節陶井圈至井底{11}。

水井作為人類發明的供水系統,隨著生產力的發展、人類生產生活的需要和鑿井技術的創新,中國古代水井形制由方形井到圓形井,井圈材質由無井圈的土井到陶圈井、磚券井和復合井。隨著人類的實踐,圓形井被發現是最合理、最節省材料的,具有幾何力學上的許多優點:挖井取土工程量小,井壁承壓力強,且容水量大。井圈的使用,既為了防止井壁坍塌又可使井水清潔,有助于人民生活的改善。

二、秦漢關中地區水井的地域分布特征

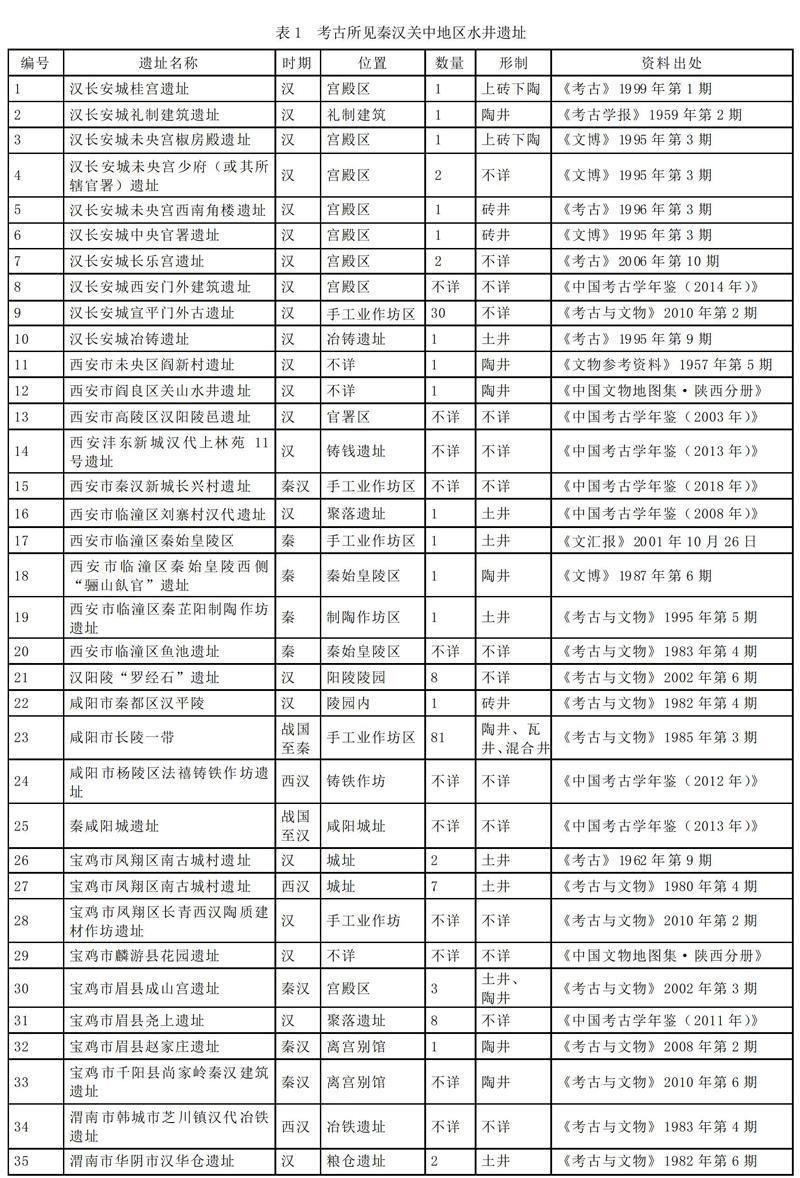

秦漢關中地區水井數量眾多,分布較廣。通過對考古發現的秦漢關中地區水井資料的系統整理(參見表1),我們歸納了秦漢關中地區的水井地域分布情況,水井主要集中在今陜西省西安市的未央區、閻良區、臨潼區、高陵區和西咸新區;咸陽市渭城區、秦都區和楊陵區;寶雞市鳳翔區、麟游縣、眉縣和千陽縣;渭南市代管的韓城市和華陰市等。從上述地區考古發現的水井來看,主要聚集分布在西安、咸陽、寶雞和渭南等地區。由此,秦漢時期關中地區水井的地域分布具有以下三個特征:

首先,西安、咸陽和寶雞等地的秦漢宮殿區、官署區、離宮別館和皇室陵區發現了數量眾多的水井,但在漢長安城的平民住宅區發現的水井較少。在這些地區發現的秦漢水井遺跡主要有:西安市漢長安城長樂宮遺址、未央宮椒房殿遺址、中央官署遺址、少府所屬的宮殿建筑遺址、未央宮西南角樓遺址、桂宮遺址,北宮一號遺址、西安西郊漢代建筑遺址(明堂)、臨潼區秦始皇陵區、魚池遺址、秦始皇陵西側“驪山飤官”遺址、阿房宮遺址、寶雞市鳳翔區秦雍城遺址、鳳翔區南古城村遺址、眉縣成山宮遺址、眉縣趙家莊遺址、千陽縣尚家嶺遺址、漢平陵遺址和漢陽陵“羅經石”遺址等。

其次,關中地區的秦漢手工業遺址是水井分布較為密集的區域。主要有:漢長安城宣平門外古遺址、漢長安城冶鑄遺址、秦都咸陽故城遺址、咸陽長嶺車站制陶作坊遺址、楊陵區法禧鑄鐵作坊遺址、秦芷陽制陶作坊遺址、寶雞市眉縣堯上遺址、鳳翔區長青西漢陶質建材作坊遺址和渭南市所轄韓城市芝川鎮漢代冶鐵遺址等。

最后,在秦漢關中地區農業耕作區域內,暫時沒有發現用于灌溉的水井。至新石器時代晚期,我國已開始使用水井灌溉農田{12}。秦漢時期,水井在生產生活領域得到廣泛使用。旱作農業的豐歉,在很大程度上取決于降雨量的多寡和農業生產水平。關中地區屬于暖溫帶大陸性季風型氣候,冬春降水不足,多集中在七、八、九三個月份,不能滿足作物生長的需要。但是關中地區作為經濟繁榮、農業發達的地區,在原隰相間的關中西部農業區、河谷川地平原和以淤灌為主的東部農業區的耕作區域,暫時沒有發現用于灌溉的水井。

綜上所述,秦漢時期關中地區水井集中在宮殿區、官署區、離宮別館、皇室陵區和手工業作坊區。農業耕作區域中暫沒有發現用于灌溉的水井,這是一個值得關注的問題。

三、秦漢關中地區水井地域分布特征的形成原因

秦漢關中地區的水井主要分布在咸陽、長安和寶雞等地的宮殿區、離宮別館、官署區和皇室陵區等區域內,以及冶鐵、制陶和鑄幣等手工業作坊區,這說明關中地區的水井主要是為了滿足人們的日常生活生產用水,這種分布狀況與關中地區的政治經濟狀況、生產力發展水平和自然地理環境等均存在著密切的關系。

首先,長安城內宮殿、官署等各功能區都發現有水井。宮殿作為帝王朝會和居住的地方,較一般官署人員多、政務活動多,用水量大,飲用和洗滌用水對水質的要求較高,而井水大多數較河水清潔。宮殿內水井比一般宮署內的水井修建的好,規模要大一些。水井有井臺,其上鋪磚,井壁一般上中部以券磚或扇形磚砌壁,下部井壁置陶井圈。位于長安城北部的邸第、里居和市場等人口稠密區域,水井尚不多見,畢竟掏挖水井需要一定的物質條件(如券磚、扇形磚、陶井圈等)支撐,普通居民在有明渠水可用的情況下,可能不會考慮使用地下水資源。一戶一井是漢代農耕聚落宅院的一個重要特征{13}。在漢代農耕聚落中,道路網絡化,居址要素包含水井,水井與居址沿道路平行布局的特點等是明確的。長安城內普通居民區的水井可能經過了系統的規劃,集中在閭里內的某一公共空間內,隨著考古工作的進展,將來可能會被發現。

西漢都城長安是全國的政治、經濟和文化的中心,人口稠密,導致水需求量的增加。劉慶柱、李毓芳總結了漢代長安城給水系統的建設特點:“長安城給排水設施的重要特點是生活用水采取開渠引水,挖池蓄水,導渠輸水,提高地下水位,鑿井濾水、用水。”{14} 漢長安城繼承了秦咸陽在上林苑利用天然湖泊營造園林,還引潏水向城內供水,鑿昆明池作為蓄水水庫,建成了以潏水與昆明池為中心的包括蓄、引、排相結合的供水、園林、城壕防護與航運等多種功能的綜合性水利系統,并且基本連接成網{15}。漢長安城護城壕及城郊供水主要源于泬水及其支分之水……南城壕及南郊禮制性建筑用水主要源于漕渠及昆明故渠{16}。同時鑿井引用地下水。“水井一般多置于建筑群的一隅,且距主要建筑不遠,這樣既不影響建筑整體布局,又方便使用。”{17}這說明水井是都城供水系統的組成部分。水井與都城長安近旁的河流和城內蓄水設施等共同構成了城市綜合性水利系統,這一綜合水利系統的存在是都城存在與發展的基礎之一。長安城內生活用水,既有水網供水,又有井水。水井發揮的作用和水網相互補充,水井是長安城內生活用水的一個重要組成部分。只有水網不能解決長安城內的生活用水,只有水井也不能解決問題。結構科學、布局合理的水網不僅提供了水源,而且解決排水問題,是水井所不能替代的。但水井突破了地表水對城市發展的限制,使設計者在城市規劃的過程中有了更多自由的空間,一定程度上擴大了長安的空間范圍。

水井的修造除了滿足實際的生產生活用水這一實際功能之外,還承擔著重要的儀禮功能,這也是西漢咸陽帝陵等禮儀場所發現較多水井的原因。在景帝陽陵南300米處的“羅經石”外輪廓四邊中段,每邊各有2眼井。王占奎認為,這八眼井井水不是任何時候可以任意飲用的,而是遵照節氣有所選擇。這八眼水井是當時的一種神秘觀念在“作祟”,是禮制性功能的突出體現{18}。寶雞位于關中至隴東的交通要沖,雍州居高臨下,俯瞰東方,“自古以雍州積高,神明之隩,故立畤郊上帝,諸神祠皆聚云。蓋黃帝時嘗用事,雖晚周亦郊焉。”{19} 秦漢時期,在雍州設有祭祀天上五方上帝的祠所,“唯雍四畤,上帝為尊”{20},“在雍旁還有一百多所祠,在雍以東的關中之地也都設了不少祠,雍是其本土即西土眾祠環繞的中心”{21},建立了“皆在雍州之域,近天子之都”{22} 的全國祭祀文化核心地帶。宮殿作為畤的重要組成部分,其用途除存放祭具、祭品外,也是祠官常駐和天子郊祀時“齋宿”之地,以及一些重大禮祀的場所等。眉縣趙家莊遺址發現陶圈井一口,井口直徑1.35米,深度約5米。發掘者認為是當時通往西南的重要關隘——斜峪關附近增設的行宮離館{23}。因此,水井是宮殿區、離宮別館和官署等區域供水系統必不可少的重要組成部分,更是作為上層統治者高品質生活的重要內容,在建筑用料、構造方法和建造等級上規格較高,與手工業區水井有著顯而易見的差別,這說明水井在秦漢時期同時也作為一種身份的象征。

其次,在秦漢經濟領域中,手工業占有重要地位,冶鐵業是當時最重要的手工業之一。關中是秦漢帝國政治和經濟中心,鐵器大量使用,發現了數量眾多的冶鐵遺址。冶鐵遺址用水是靠水井和蓄水池,近河遺址則利用河水。漢代鑄造鐵器廣泛采用范鑄技術。在制作陶范、制作鑄鐵沙型和堵口耐火泥團等作業都需要加入適量的水。為了保證煉鐵爐不致燒毀并延長煉鐵爐各零件的工作壽命,需要用水對煉鐵爐進行冷卻。在冶鑄過程中水仍然是必需的,如將紅熱鍛鐵迅速淬入冷水,會變成堅韌的好鐵。關于局部淬火熱處理工藝,《漢書》卷64下《王褒傳》云:“及至巧冶鑄干將之樸,清水淬其鋒。”顏師古注曰:“淬謂燒而內水中以堅之也。”{24}鐵水流出鑄成塊錠后,需要潑水來加速冷凝;為及時清理,渣水流出后也需要潑水冷卻。在煉鐵爐附近挖鑿水井和水池,能及時保證冶煉過程中各項用水需要,這種布局是非常合理的{25}。韓城市芝川鎮鑄鐵作坊遺址,發現許多爐渣、燒土和鐵渣塊,還有大量的陶范和一些煉爐以及廢棄水井等遺跡{26}。發掘者推測這一遺址可能是當時夏陽鐵官所管轄的一個作坊。在關中地區冶鐵遺址發現的為數不少的水井遺跡,說明關中地區冶鐵業與水井之間有著密切的關系,水井等設施的設置正是為了冶煉鐵器用水的需要。

秦漢時期,由于建筑、日常生活和明器用陶需求量的擴大,制陶作坊的規模相當龐大。制陶遺址也發現了大量的水井,可以推測水井在制陶作坊有了廣泛的應用。例如泥范、陶范的制作,將天然泥沙料用水調和進行煉泥,制作鑄范后,經自然干燥或低溫堆燒,鑄范硬化后即可澆鑄。東漢王充《論衡》卷3《物勢篇》云:“今夫陶冶者,初埏埴作器,必模范為形,故作之也”{27},意思是用泥沙黏土與水調和,做成泥模泥范,組成鑄型。在溵窯過程中,需要往窯上潑水,形成的水汽可以有效隔絕氧氣,阻斷氧氣進入窯室。水井是穩定的水源,靠近陶窯,方便陶工制作陶器時拌泥、淘洗與燒窯等工序對水的大量需要。就地取水不僅意味著制陶生產工序和產品的增加,更重要的是提高了勞動生產率。制陶作坊背景下的用水除了滿足制陶生產的需要,往往還要滿足陶工生活的需要。在秦都咸陽故城中發現水井百余口,多數分布在今長陵火車站周圍的制陶作坊區域內,排列密集,多數三五成群,個別井底有陶罐、陶盆汲水器{28}。大批水井分布于長陵周圍的制陶作坊區,除了反映當時制陶手工業已具有相當巨大的規模,也說明了挖井取水仍然是當地制陶用水的主要方式。

此外,在秦漢時期的鑄幣遺址和制作加工石鎧甲場所也發現了水井。鑄幣手工業是漢代三大手工業之一。秦漢時期社會經濟的發展使得鑄幣技術不斷進步,錢范的質量影響到錢幣的鑄造質量,要制作紋路清晰規整的錢模,陶范所用的泥料經過淘洗,用陶土加水制成泥料,然后將制好的泥料,放入模框內制作范體,然后在模制的泥質范坯上壓制鑄型和錢模。在西安灃東新城漢代上林苑11號遺址清理出漢代灰坑、水井等遺存,出土五銖錢背范、范母、銅錢等遺物,發掘者認為遺址是一個時代單純的漢代大型鑄錢遺址{29}。陜西省考古工作者在秦始皇陵區附近秦代水井中,發現了大量制作石鎧甲用的碎甲片,這口秦代水井,應該在當年制作加工石鎧甲場所的附近,或者就是當年制作加工場所的一部分{30}。這些手工業區的水井砌筑較為簡單,用于滿足手工業生產多個環節的生產用水,促進了經濟發展和生產進步。

四、關中地區農業生產中井灌不發達原因之蠡測

秦漢時期,關中是全國最富庶的地區。司馬遷評價說:“關中之地,于天下三分之一,而人眾不過什三;然量其富,什居其六”{31}。關中地區是富庶發達的糧食主產區,農業發展水平很高,然而,關中暫未發現用于農業灌溉的水井,其原因是什么?

首先,關中地區的地形和水文條件不利于鑿井灌溉。關中自古以來就以典型的原隰地貌著稱,“雍州土厚水深,其民厚重質直”{32},“周原膴膴,土脈厚而水源深”{33}。地下水在高原、山麓多含于地下深層,因此會存在高地鑿井甚深而不及水位線。在平坦地或河海沿岸,地下水多接近地面,而又往往不必鑿井。有的地方地下水位雖淺,然土質松軟,鑿井容易坍塌。《長安志》卷14《興平縣》載,“長安城北有始平原數百里,其人井汲巢居,井深五十丈。”{34} 乾隆時期鄂彌達奏稱:“陜地水深土厚,西安食水各井,深至五六七丈水仍短少,味兼苦澀,遇旱仍干……而窮日之汲難潤一畦之燥。”{35} 民國時期陳賡雅在乾縣看到的情況:“地處高原,鮮有水利可言,耕種田地,唯賴雨雪。掘井及泉,城北較高,須深六十丈左右,城中須四十丈;東部地勢漸低,汲井可資灌溉,然亦深三四十丈。建廳曾派員攜器,來打自流井,連打三四處,皆未及泉而止”{36}。民國時期有專業的工程技術人員和專門的鑿井器械,即使這樣,鑿井還如此困難,何況秦漢時期呢?

其次,秦漢政府在關中地區興修了大量水利工程,關中地區的水利工程主要以灌溉為目的。關中“皆穿渠為溉田,各萬余頃。它小渠及陂山通道者,不可勝言也。”{37} 鄭國渠是秦王政元年(前246年)在關中興建的大型引涇灌溉工程,“渠就,用注填閼之水,溉澤鹵之地四萬余頃,收皆畝一鐘。于是關中為沃野,無兇年,秦以富強,卒并諸侯,因命曰鄭國渠。”{38} 鄭國渠到西漢仍然發揮著灌溉作用。漢武帝時期,關中水利得到了全面的開發,其規模之大、效益之高、進步之快,在全國居于首位,有力地促進了關中地區農業的發展。漢武帝元鼎六年(前111年),為灌溉鄭國渠旁的高地,在左內史倪寬的主持下,“穿鑿六輔渠,以益溉鄭國傍高卬之田。”{39} 顏師古注曰:“于鄭國渠上流南岸更開六道小渠以輔助溉灌耳。今雍州云陽、三原兩縣界此渠尚存,鄉人名曰六渠,亦號輔渠。”{40} “武帝時,趙中大夫白公奏穿渠引涇水,首起谷口,尾入櫟陽,溉田四千余頃,因名白渠。”{41} 白渠建成以后,時人贊曰:“且溉且糞,長我禾黍。衣食京師,億萬之口。”{42} 這生動地說明了鄭、白渠的修建對于發展農業生產的巨大作用,使關中成為天府之國。約在漢武帝元狩到元鼎年間(前122—前111年),修建龍首渠。“于是為發卒萬人穿渠,自征引洛水至商顏下。岸善崩,乃鑿井,深者四十余丈。往往為井,井下相通行水。水隤以絕商顏,東至山領十余里間。井渠之生自此始。”{43} 龍首渠的建成,使五六十萬畝的鹽堿地得到灌溉,并改良成“畝產十石”的上等田。從歷史上看,關中地區水利一直有三大渠系:以涇水為水源的引涇渠系、以渭水為水源的引渭渠系、以洛水為水源的引洛渠系。在西漢時期三大渠系基本形成{44},從而形成了巨大的關中灌溉網。

地形和水文條件決定了水利工程的規模,使關中地區構成密如蛛網的灌溉系統。李令福認為自然環境的東西、南北差異規定了關中農田水利事業的區域特征{45}。渭河自西向東橫貫整個關中平原,但其南北兩岸地勢極不對稱,導致了地形、水文的南北差異。渭北地區西部是高平廣闊的黃土高原,東部是低平的堆積平原,從西北向東南略微傾斜。北岸支流主要有涇河、北洛河等,水系呈扇狀分布,流量比較豐富。這種地形保證了引水灌溉的空間,利于設置自流灌溉水渠。地形和水文條件的差異決定了引涇灌渠規模大、效益佳。南岸支流來自秦嶺山區,河流短急,谷狹坡陡,含沙量小,這種地理條件決定了渭南適合中小型農田水利的發展。這在一定程度上保證了關中地區農業生產對水的需求,對農業發展起到了十分重要的作用。

關中地區是我國典型的農耕區,通過春、夏、秋各季的整地技術更好地利用土地潛力來發展農業,農業耕作中注重“趣時”,“春地氣通,可耕堅硬強地黑壚土,輒平摩其塊以生草,草生復耕之,天有小雨復耕和之,勿令有塊以待時。”{46} 春耕要注意時機。“冬雨雪止,輒以藺之,掩地雪,勿使從風飛去,后雪復藺之,則立春保澤,蟲凍死,來年宜稼。”{47} 冬季注重土壤水分的積蓄。培育耐旱高產的農作物,發展輪作復種技術,積累了豐富的抗旱保墑經驗,從而使農作物獲得生長發育所必需的各項條件,以取得單位面積的高產、豐產。趙過在關中地區推廣適合旱地耕作的代田法,便取得了力少而得谷多的效果。其具體作法是:“一畝三圳,一夫三百圳,而播種于圳中,苗生葉以上,稍薅隴草,因隤其土,以附根苗。故其詩曰:或耘或籽,黍稷儗儗。耘,除草也。籽,附根也。言苗稍壯,每薅輒附根,比盛暑,隴盡而根深,能風與旱,故儗儗而盛也。”{48} 代田法既能防風抗倒伏,又可以做到保墑抗旱,提高了作物單位面積產量。

關中的地形特征決定了鑿井灌溉非常困難,由于地表水資源豐富以及水利事業的發達,秦漢時期關中地區的農業灌溉體系已經非常完備,為關中地區的農業發展提供了良好的保障,同時,先民們發展了精耕細作的農業技術體系。因此農業灌溉主要依靠地表水灌溉,對井灌的依賴較小,關中地區不大采用井灌。

五、結語

綜上所述,根據井口與井壁的形狀特征,秦漢關中地區水井的類型以圓形為主,兼有方形井;按井圈的有無及材質特征,可分為土井、瓦井、陶圈井、磚井和復合井等。水井的區域分布與關中地區的自然、社會環境有著密切的聯系。在咸陽、長安和寶雞等地區宮殿區、離宮別館和皇室陵區,水井提供生活用水,其建造較為規整和精巧,同時,宮殿或帝陵區的水井也具有一定的政治功能;在制陶、冶鐵等手工業作坊區,水井主要用于滿足手工業工序中的用水,一定程度上促進了經濟的發展;在農業耕作區內,政府組織了大量的人力、物力修建了系統發達的灌渠,以滿足旱地農業對水的大量需求。同樣,由于關中地區的農業生產是否穩固,直接關系到秦漢都城的糧食供應問題,因此統治者十分關注這里的農業生產發展,利用都城這一特殊區域內先進的科學技術力量,極力促進先進農業生產技術的應用與傳播,如推廣代田法等,解決農業用水的供求矛盾關系,這在一定程度也壓縮了民間對利用水井灌溉的需求,從根本上說關中地區農業發展的方向是先進的大面積的糧食生產區,與這一發展方向相適應的只能是建立發達的灌渠系統以及推廣更為先進的抗旱農業生產技術體系,而并非井灌。

注釋:

① 徐中舒:《古井雜談》,《四川大學學報》(哲學社會科學版)1977年第3期。

② 劉詩中:《中國古代水井形制初探》,《農業考古》1991年第3期。

③ 黃渭金:《芻議水井起源》,《華夏考古》2000年第2期。

④ 王濤:《史前水井的考古學分析》,《文博》2001年第2期。

⑤ 徐龍國、劉振東、張建鋒:《西安市漢長安城長樂宮六號建筑遺址》,《考古》2011年第6期。

⑥ 張建鋒、劉振東、王曉梅:《西安市漢長安城長樂宮四號建筑遺址》,《考古》2006年第10期。

⑦ 趙學謙、吳梓林:《陜西鳳翔南古城村遺址試掘記》,《考古》1962年第9期。

⑧ 楊寬:《戰國史》,上海人民出版社2019年版,第701頁。

⑨ 劉懷君:《陜西省眉縣成山宮遺址的再調查》,《考古與文物》2002年第3期。

⑩ 劉慶柱、李毓芳、張連喜、楊靈山:《漢長安城未央宮第三號建筑遺址發掘簡報》,《考古》1989年第1期。

{11}{14}{17} 劉慶柱、李毓芳:《漢長安城》,文物出版社2003年版,第76、44、40頁。

{12} 黃崇岳:《水井起源初探——兼論“黃帝穿井”》,《農業考古》1982年第2期。

{13} 劉海旺:《漢代農耕聚落考古學研究》,鄭州大學2017年博士論文,第155頁。

{15} 李令福:《論西漢長安城都市水利》,《文明起源與城市發展研究》,四川大學出版社2004年版,第193頁。

{16} 李令福:《漢昆明池的興修及其對長安城郊環境的影響》,《陜西師范大學學報》(哲學社會科學版)2008年第4期。

{18} 王占奎:《試論漢陽陵“羅經石”遺址的祭祀性特征》,《考古與文物》2002年第6期。

{19}{20}{22}{31}{38} 司馬遷:《史記》,中華書局1975年版,第1359、1376、1374、1362、1408頁。

{21} 田昌五、安作璋:《秦漢史》,人民出版社2008年版,第593頁。

{23} 劉懷君:《陜西眉縣兩處秦漢“眉邑”遺址的調查》,《考古與文物》2008年第2期。

{24}{37}{39}{40}{42}{43}{48} 班固:《漢書》,中華書局1962年版,第2823、1684、1685、2630、1685、1681、1138頁。

{25} 中國冶金史編寫組:《從古滎遺址看漢代的生鐵冶煉技術》,《文物》1978年第2期。

{26} 陜西省考古研究所華倉考古隊:《韓城芝川鎮漢代冶鐵遺址調查簡報》,《考古與文物》1983年第4期。

{27} 黃暉:《論衡校釋》,商務印書館1938年版,第137頁。

{28} 陳國英:《秦都咸陽考古工作三十年》,《考古與文物》1988年第5、 6期合刊。

{29} 劉瑞:《西安灃東新城漢代上林苑11號遺址》,《中國考古學年鑒》(2013年),文物出版社2014年版,第445—446頁。

{30} 陸偉強、秦劍:《秦代枯井中驚現石甲片》,《文匯報》2001年10月26日。

{32} 朱熹:《詩集傳》,鳳凰出版社2007年版,第91頁。

{33} 黃汝成:《日知錄集釋》,中州古籍出版社1990年版,第565頁。

{34} 宋敏求、李好文撰、辛德勇、郎潔點校:《長安志·長安志圖》,三秦出版社2013年版,第426頁。

{35} 《川陜總督鄂彌達奏折》(乾隆五年三月初七日),中國第一歷史檔案館藏,錄副奏折,檔號:03-9701-044。

{36} 陳賡雅:《西北視察記》,甘肅人民出版社2002年版,第290頁。

{41} 范曄:《后漢書》,中華書局1965年版,第1338頁。

{44} 朱學西:《中國古代著名水利工程》,商務印書館1997年版,第126頁。

{45} 李令福:《歷史時期關中農業發展與地理環境之相互關系初探》,《歷史地理論叢》2000年第1期。

{46}{47} 石聲漢:《〈氾勝之書〉今釋》,科學出版社1956年版,第4、8—9頁。

作者簡介:尚群昌,華北水利水電大學水利部水務研究培訓中心(水文化研究中心)講師,河南鄭州,450046。

(責任編輯? 張衛東)