著水初始條件對水陸兩棲飛機著水性能的影響

盧昱錦,肖天航,鄧雙厚,支豪林,朱震浩,陸召嚴

南京航空航天大學 航空學院 飛行器先進設計技術國防重點學科實驗室,南京 210016

水陸兩棲飛機是一種既能實現水面起降,又擁有陸地起降能力的固定翼飛機[1-3],其獨特的任務能力使它在世界航空發展史上始終處于一個特殊地位。水陸兩棲特性應用場景十分廣泛,不僅可以用于森林滅火和水上救援,還可以完成海洋環境監測、近遠海巡邏和戰略物資運輸等任務[4]。正因為其執行任務環境復雜多變,事故率比常規飛行器高,而數據表明超過90%的水上事故發生在起降階段[1],這使水陸兩棲飛機水面起降性能的研究尤為重要。

水陸兩棲飛機起降過程伴隨著復雜的流場運動,很難以理論計算的方法準確求解[5];水池試驗[6-10]則受限于尺度效應和試驗周期長等因素,目前主要用于確定運動穩定邊界和基本參數的影響。相比之下,計算流體力學技術的發展尤其是兩相流數值求解方法的逐步完善,使得更多的學者借助數值模擬的方法研究水陸兩棲飛機起降過程。段旭鵬等[11-12]基于OpenFOAM發展的動態激勵盤兩相流計算方法研究單斷階高速滑行瞬時狀態氣動力和水動力特性,并討論無動力無滑流、無動力有滑流和有動力有滑流并附加平尾操縱力3種狀態下飛機的運動規律。對于水陸兩棲飛機波浪水面降落的研究,馬增輝等[13]采用任意拉格朗日歐拉(Arbitrary Lagrangian-Eulerian,ALE)法及罰函數流固耦合方法討論了不同波浪參數(波高和波長)對飛機耐波性能的影響,并對飛機縱搖、升沉和機艏機艉過載做了分析,其中飛機的氣動力通過集中力載荷曲線施加在數值計算模型中。為排除氣動力和水面效應引起的試驗和仿真差異,孫豐等[14]利用LS-DYNA研究了不同姿態角下單船身模型的著水性能,分析了船體底部壓力、機體加速度和姿態角的變化,研究結果與試驗結果有較高的一致性。Qiu和Song[15-16]則對離水特性展開研究,提出了一種將氣動力和水動力分開計算的解耦式算法,氣動力由全機構型計算求得并充分考慮地效作用,水動力則用船體機身為模型單獨求解。起飛離水過程被分解為多個時間小步,通過求解剛體運動學方程得到下一時間步的輸入運動參數,進而迭代計算直到滿足起飛條件。

目前利用數值仿真方法對水陸兩棲飛機離著水特性的研究大致可以分為兩類:一類為分析外部影響因素對飛機氣動力和水動力的影響,如螺旋槳滑流、水面狀況等;另一類則是考慮飛機水動外形及飛行狀態等對飛機著水載荷和運動響應的影響。其中,著水初始條件直接關系到飛機著水后受力以及能否迅速進入穩定區域,因此著水初始條件的確定顯得尤為重要,目前關于這方面的研究仍不夠深入,尚待完善。本文將運用一種基于有限體積法的ALE數值仿真方法[17]對某型水陸兩棲飛機靜水面降落過程展開數值模擬,著重討論初始俯仰角、下降和前飛速度這3個初始條件對著水性能的影響。著水性能的評價則主要依據駕駛艙及重心加速度、氣動力和水動力載荷響應等,通過比較分析確定較優的著水初始條件。希望能通過上述計算分析為船身式水陸兩棲飛機離著水問題的研究提供參考和技術支持。

1 數值計算方法

1.1 流體控制方程及求解

流體控制方程為非定常三維雷諾平均不可壓縮Navier-Stokes(N-S)方程,湍流模型采用標準k-ω兩方程模型。壓力-速度耦合求解利用SIMPLE(Semi-Implict Method for Pressure-Linked Equations)算法,流場梯度由格林高斯法構建,使用有限體積法離散控制方程:壓力項選用PRESTO!格式離散,體積分數項利用修正的高分辨率界面捕捉方法(mHRIC),其余項均采用二階迎風格式離散。

1.2 自由液面處理

水陸兩棲飛機著水時機體附近水體易發生噴濺與變形,為高效捕捉自由液面變化,提高機體受力求解精度,采用流體體積分數法[18](Volume of Fluid,VOF)捕捉兩相流交界面。其原理是每個網格單元中定義一個體積分數αq,表示目標流體體積Vq與所在網格單元體積Vi的比值,通過求解該比值連續性方程確定交界面位置:

(1)

式中:t為時間變量;vq為目標流體速度。對某個網格單元而言,假設目標流體在單元中的體積分數為αq,那么當αq=0時,該網格單元中無目標流體存在;當αq=1時,目標流體充滿該網格單元;當0<αq<1時,在該網格單元中存在交界面。數值模擬過程中流場網格隨機體運動,為保證邊界處自由液面始終保持初始高度,需對邊界施加合理的體積分數自定義函數。該邊界條件以歐拉坐標系為參考,當網格坐標高于初始水面高度,指定空氣體積分數αa=1,低于則αa=0。

1.3 邊界條件與網格劃分策略

數值模擬只考慮飛機升沉、俯仰和前飛三自由度的運動,為節省計算成本采用半模計算。參照機體坐標系,計算域的前、上、下邊界采用速度入口邊界條件,后邊界為壓力出口邊界條件,兩側采用對稱面邊界條件;計算域尺寸為6L0×2L0×5L0(L0為機身長度),如圖1所示。

流場域網格采用多級多區域劃分策略適應大俯仰角運動,如圖1所示。根據粗網格預估飛機運動姿態范圍,將流場網格分為3個加密區域:① 機 體受力直接影響飛機運動特性,需要提高機體附近流場求解精度和自由液面捕捉精度,因此機體附近是一級加密區域,網格高度為0.005L0;② 機體前部隨俯仰運動自由液面掃掠區域呈扇形,該區域網格也采用扇形輪廓區進行加密,由于離機體較遠,此區域為二級加密區,網格高度為0.010L0;③ 機體后部同樣存在扇形區,此區域自由液面變化不再是關注重點,在充分保證水面捕捉精度和求解收斂的前提下網格尺寸適當增大,采用0.015L0作為該區域網格高度。

利用上述網格劃分方法不僅可以避免傳統矩形加密區域對姿態變化的不適應,一定程度上還能節省網格量,提高計算效率。另外,對于流場網格、自由液面和飛機的運動關系,運用基于有限體積法的ALE方法[19]處理飛機與水面相對運動,流場網格隨飛機運動且網格不變形。因前期研究[20-21]已詳細闡述,對該網格運動方式的介紹不再贅述。計算網格采用對自由液面適應性較好的笛卡爾網格,總網格量為1 200萬。

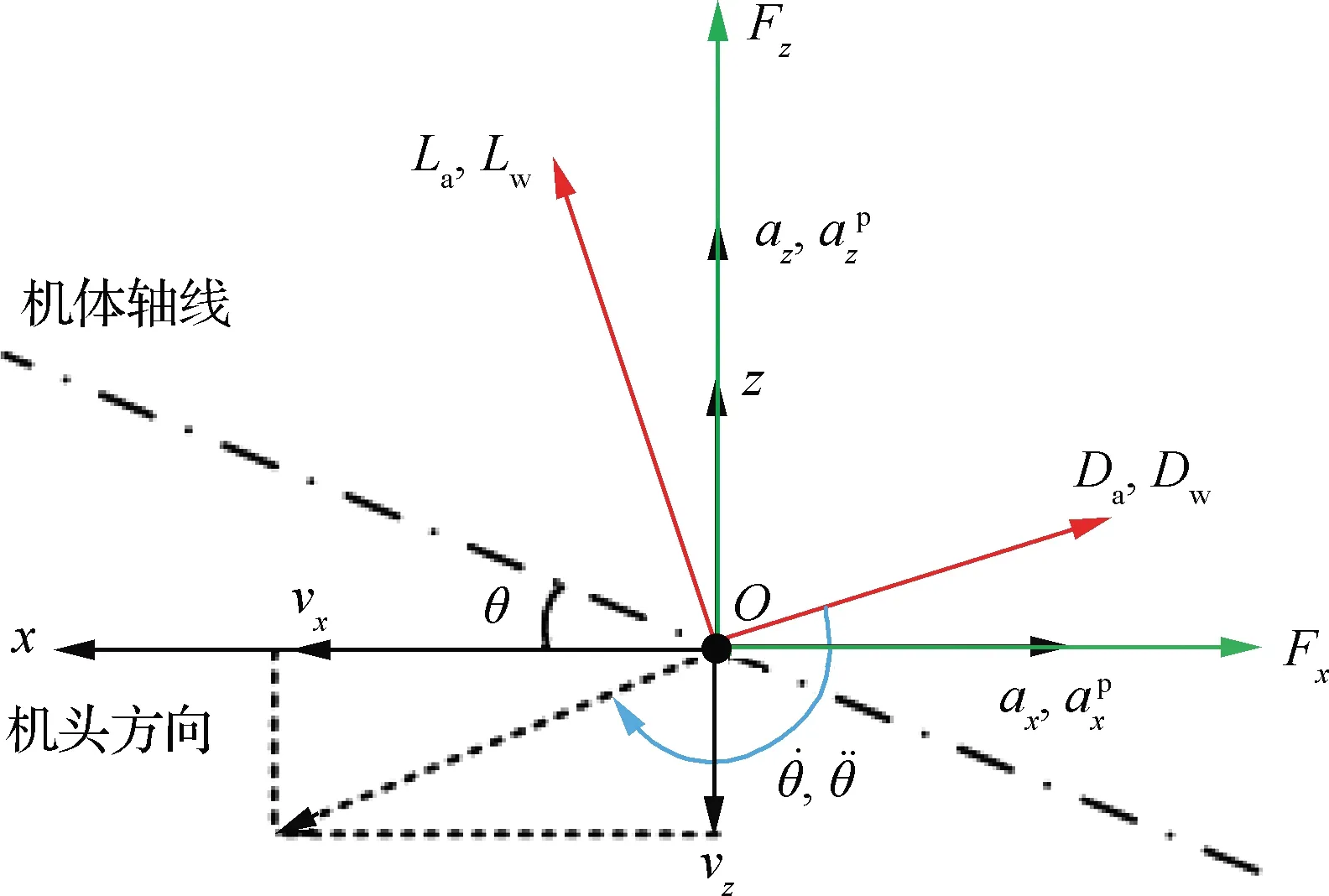

1.4 載荷參數定義

圖2為運動分析中涉及的力和加速度等運動參數正方向指示說明,其中:Fx和Fz分別為飛機受水平方向和垂向力;L和D分別為升力和阻力;下標a和w分別表示空氣和水;vx和vz分別為飛機水平飛行速度和下降速度。另外,為研究水陸兩棲飛機在水面降落過程中駕駛艙承受的過載情況,通過式(2)得到駕駛艙加速度:

圖2 正方向示意

(2)

利用數值模擬的優勢監測氣動部件(機翼和尾翼)受力,分析著水過程中氣動力和水動力時歷變化。兩棲飛機著水過程中氣動部件未觸水,故忽略氣動部件的水動力;船體機身主要受水動力影響,將氣動力包括在水動力監測中。對全機受力與氣動部件受力做減運算,得到船體機身水動力即全機水動力(包括靜浮力):

Fw=Ft-Fa

(3)

(4)

式中:Da和La分別為氣動阻力和升力;Dt和Lt分別為總阻力和總升力。

2 算例驗證

為驗證數值方法和網格運動方式在研究入水沖擊問題時的計算準確度,采用文獻[22]中的非對稱鍥形體垂直入水進行算例驗證。試驗所用模型橫截面如圖3所示,斜升角β為20°,底邊長0.61 m。試驗中模型以順時針旋轉5°、最低點距水面距離0.61 m作為初始條件自由釋放。

圖3 楔形體橫截面

為節省計算時間,數值模擬中鍥形體在0時刻位于水面上方,頂點距離水面5 mm,依據自由落體運動規律求得初始垂向速度為3.459 5 m/s。計算域及網格劃分如圖4所示,計算域長6 m、高6 m,網格最小尺寸為0.000 2 m,最大尺寸為0.03 m。

圖4 計算域和網格

圖5給出了非對稱楔形體垂直入水過程z向加速度和角加速度的數值模擬結果與試驗數據[22]的比較情況。可以看出,雖然試驗模型為六自由度運動而數值模擬采用二維模型的三自由度進行運動仿真,但數值模擬結果與試驗值吻合較好,變化趨勢和幅值都保持了較好的一致性,誤差較小。

圖5 垂向加速度和角加速度試驗值與模擬值對比

3 計算結果及分析

利用第1節介紹的建模和數值仿真方法,對新一代渦扇動力水陸兩棲飛機靜水面著水性能進行數值仿真研究,考察初始條件對運動姿態、載荷響應等的影響規律。

3.1 初始俯仰角對著水特性的影響

表1 垂向加速度峰值對比

圖6 不同初始俯仰角加速度隨時間變化

此外,著水時機體加速度峰值對結構承受能力的影響也值得關注。由圖6(a)可知,θ0為3°、5°和7°時峰值過載個數分別為3個、2個、1個,單論峰值個數,7°工況表現更佳。特別地,對比發現3種工況初始過載數值都很接近,但二次過載則不同。θ0=5°時,峰值1和峰值2接近;但θ0=3°工況則不同,峰值1和峰值3接近,峰值2明顯大于兩者。θ0=3°時,峰值2發生之前飛機在水面發生了一個小的跳躍再次著水,而峰值3發生時船體機身未完全離水,使得峰值2時刻飛機水動升力高于其他兩個時刻,如圖7所示。結果表明,改變初始姿態角對首次觸水加速度影響不大,但隨后若飛機運動不穩定產生跳躍,較小的初始姿態角則會導致船體經歷比首次觸水更高的過載。

圖7 θ0=3°工況二次著水過程

圖8 θ0=3°工況角加速度與駕駛艙加速度隨時間變化

表2 θ0=3°工況角加速度極值時對應的加速度值

圖9 θ0=3°工況角加速度經歷第1個峰值運動過程和底面壓強分布

圖10 θ0=3°工況角加速度經歷第1個谷值運動過程和底面壓強分布

3.2 垂向下降速度對著水特性的影響

圖11 不同下降速度加速度時歷變化(vx=35.0 m/s)

圖12 加速度與下降速度關系

(5)

文獻[23]分析總結了楔形體垂直入水的沖擊力峰值Fmax與垂向速度的關系:

(6)

圖13為3個工況加速度峰值時刻底面壓強分布云圖,第1個工況底面狀況明顯不同于其余工況,下降速度快,著水時間短則飛機低頭時間減少,飛機著水姿態角偏大,吃水深度增加。機體水動力受吃水深度和姿態角影響,較大的姿態角和吃水深度使機體底部后體滑行面更易被水體噴濺,導致水動力增加。vz=3.0 m/s工況除了斷階前后體存在高壓和負壓區外,艉部還有一處負壓區,機身后段觸水形成雙斷階滑水;另兩個工況飛機處于單斷階滑行狀態,機身后段未觸水。

圖13 不同著水工況底面壓強分布

對于不同初始下降速度,該型水陸兩棲飛機加速度演變趨勢基本一致,過載峰值時刻機身底部壓強分布沒有較大差異。此外,加速度峰值隨初始下降速度的遞減而減小,值得注意的是重心處垂向加速度峰值與下降速度平方值存在線性變化關系,而駕駛艙垂向加速度峰值在一個合理下降速度區間內數值差別相對較小。

3.3 前飛速度對著水特性的影響

參照《飛機設計手冊》中關于水上飛機降落著水速度vLa定義:

(7)

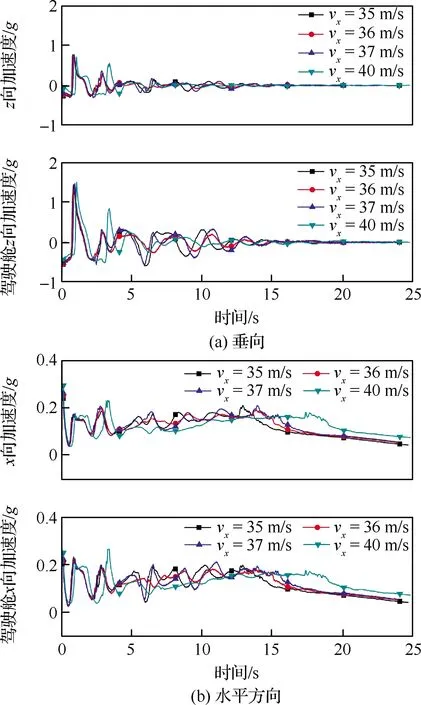

式中:G0為飛機著水重力;ρ為空氣密度;S為機翼面積;CL為著水對應機翼迎角的升力系數。計算得到該型水陸兩棲飛機水面降落著水前飛速度和初始過載分別為36.276 m/s和-0.12g。在此著水速度附近,取35 m/s、36 m/s、37 m/s和40 m/s的前飛速度考察前飛速度對著水特性的影響,對應初始過載分別為-0.18g、-0.13g、-0.08g和0.07g。飛機初始俯仰角設定為7°,下降速度為0.5 m/s。

圖14為4種工況加速度時歷變化過程,觸水前,飛機重力作用稍大于氣動升力,機體加速度垂直向下;觸水后,因水和空氣的密度差極大,水動力作用顯著,機體在短時間內獲得較大垂直向上加速度。水平方向方面,飛機在著水前因氣動阻力和飛行速度共同作用使得沿來流方向加速度逐漸減小,但當機體觸水后水動阻力迅速增大,導致機體再次獲得較大加速度。總的來說,與初始下降速度對加速度影響不同,改變初始前飛速度vx,各工況加速度無論是數值變化范圍還是時歷變化趨勢都基本一致,可知前飛速度對加速度變化影響較弱。

圖14 加速度隨水平飛行速度變化(vz=0.5 m/s)

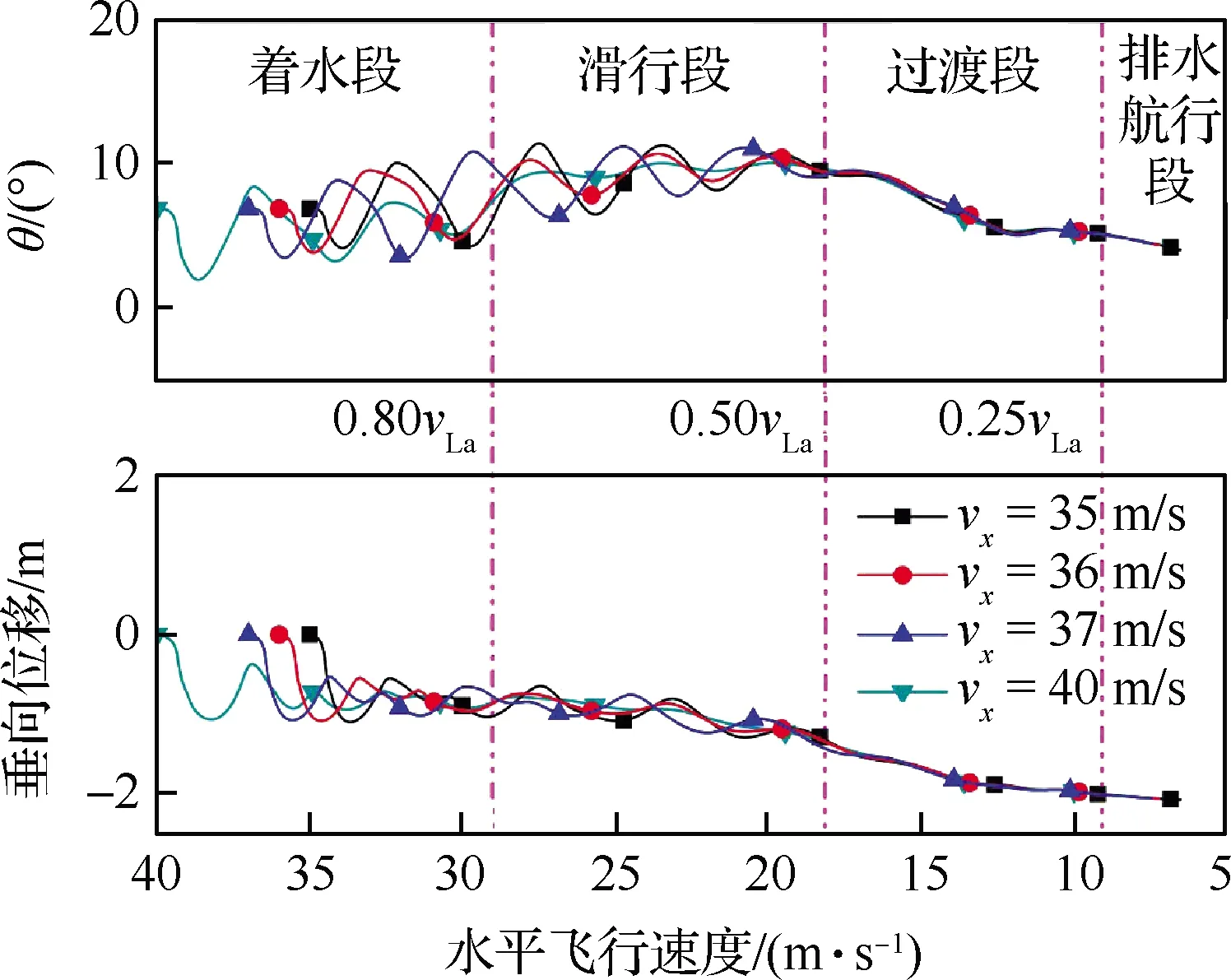

水陸兩棲飛機水上起飛時將速度范圍劃分為4個階段:航行段(0.25vta以下,vta為起飛離水速度)、過渡段(0.25vta~0.50vta)、滑行段(0.50vta~0.80vta)和起飛段(0.80vta~1.00vta)。著水過程可以認為是水上起飛的逆過程[25],參照著水速度經驗公式分為著水段(0.80vLa以上)、滑行段(0.80vLa~0.50vLa)、過渡段(0.50vLa~0.25vLa)和排水航行段(0.25vLa以下)。

圖15為上述4個工況水動力與合力在垂向和水平方向上隨水平飛行速度變化過程。圖16為各工況俯仰角和垂向位移變化曲線。從曲線總體趨勢看,著水段水動力變化劇烈引起飛機姿態角變化和升沉運動,進入滑行段后,因飛行速度降低,飛機各項力學特性逐漸趨于穩定。對于著水段,隨飛行速度減小,飛機氣動力作用減小,水動力逐漸增大。氣動力和水動力在該時段存在波動主要是因為數值模擬沒有考慮發動機推力和平尾力矩配平,水動力作用點前后移動造成運動不穩定,故著水段應加強姿態控制[5],避免這一現象發生。進入滑行段,隨著速度進一步降低,船體吃水深度增加,斷階后體滑行面積增大,機體俯仰角達到最大值,水動阻力和升力有所提升。期間氣動升力占比與飛行速度大致呈線性關系,氣動阻力占比小于20%且不斷減小。過渡段水阻力出現阻力峰,相同時刻俯仰角也有峰值出現。隨著飛行速度降低,艉部低壓逐漸消失,船體俯仰角與水阻力迅速減小,飛機進入低速排水航行段。氣動阻力占比曲線在該階段有一個短時提高(如圖15(a)所示18~15 m/s速度段),其原因是,吃水深度和襟翼偏角的增加使襟翼受到水體噴濺的影響而產生局部高壓(如圖17所示),導致機翼阻力增大。氣動升力與阻力占比在飛機進入排水航行段趨向于0,水動升力也趨近于飛機自身重力達到平衡狀態。

圖15 水動力以及合力隨水平飛行速度變化(vz=0.5 m/s)

圖16 姿態角和垂向位移隨水平飛行速度變化(vz=0.5 m/s)

圖17 襟翼局部高壓

對比可知,著水段4個工況都有不穩定運動產生,進入滑行階段后vx=40 m/s工況俯仰角振蕩較為平緩,垂向位移僅小幅波動。從受力看,40 m/s 工況水動阻力和水動升力變化也更為平緩,垂向合力在著水段后期就已經收斂趨近于0。由此可見,對該型水陸兩棲飛機無動力水面降落而言,40 m/s初始前飛速度是最佳選擇,此時飛機氣動升力略大于重力。

4 結 論

使用基于有限體積法的ALE方法對水陸兩棲飛機靜水面降落過程展開數值仿真,探討初始姿態角、下降速度和前飛速度3個初始條件對飛機著水性能影響,獲得最佳初始條件,得到了如下結論:

1)計算結果表明,雖然初始姿態角增大對首次觸水過載影響較弱,但大的初始姿態角有利于減緩后續運動中飛機重心和駕駛艙位置過載。若飛機運動不穩定產生“跳躍”,較小的初始姿態角會導致船體經歷比首次觸水更高的過載。

2)下降速度越大,兩棲飛機水面降落沖擊載荷越大,導致各位置過載增大。駕駛艙與重心位置的水平和垂向過載首個峰值隨初始下降速度降低而減小。此外,研究發現重心處垂向加速度值與初始下降速度的平方值存在線性變化規律,而駕駛艙垂向加速度值在下降速度1.0 m/s附近出現極小值。對于常規船身式水陸兩棲飛機而言,推斷重心垂向加速度與下降速度的平方同樣存在一線性關系。

3)前飛速度決定兩棲飛機著水初始過載,較小的前飛速度會產生較大負過載,導致飛機在著水過程中更易發生運動不穩定。著水前初始過載不宜過大,氣動升力略大于重力,兩棲飛機方可獲得更佳的水載荷環境,不同降落段升沉和俯仰也更加穩定。

4)由于數值模擬未計及發動機推力和俯仰操縱,飛機在著水段運動非常不穩定,后期考慮加入駕駛員模型控制著水姿態變化,使飛機在穩定邊界范圍運動,也更加貼近于真實情況。