跟古人玩一場角力游戲

馬克姍

正所謂“臺上一分鐘,臺下十年功”,成功之路要靠勤學苦練鋪就。雜技這項高超的技藝,只有經過十幾年如一日的艱苦訓練,才能迎來舞臺上的精彩綻放。同樣,我們在生活中想學會任何一種本領、任何一門課程,都要具備不怕吃苦、堅持不懈的品質,你說對嗎?

在體育界,有這么一項專屬體形較胖人的運動,運動員們在幾十秒甚至幾秒內就能分出勝負,這就是堪稱世界上最靈活的“胖子運動”——相撲。

所謂相撲,是指兩人在土表(相撲場地)中角力的一種格斗技,一方將另一方扳倒或推出土表即為勝者。只要提及相撲,一般人就會自然而然地認為它是日本人的運動項目。其實不然,讓我們看看下面這件文物吧。

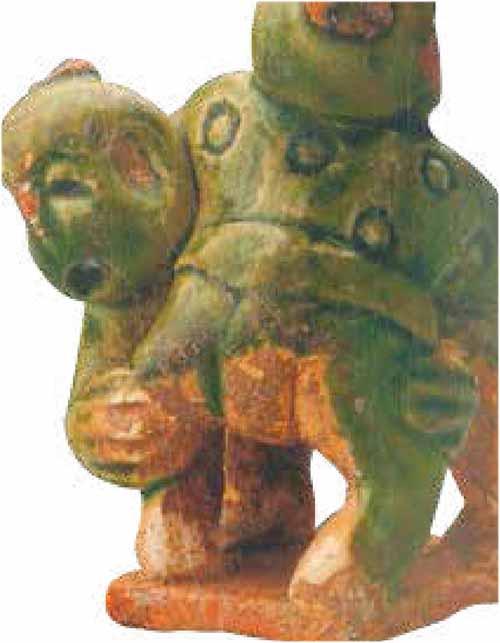

綠釉相撲男俑的身份證

時代: 宋代

現居住地: 河南博物院

它的樣子: 這件陶俑高6 厘米,為手塑,陶胎,低溫綠釉。兩位男子被設置在長3.6 厘米、寬2.7 厘米的長方形臺座上。

急速思考

觀察綠釉相撲男俑中的兩位男子是怎樣進行比賽的,比賽中他們表現的狀態是什么樣的?為什么會這樣?把你的觀察和猜測寫下來。

發散思維

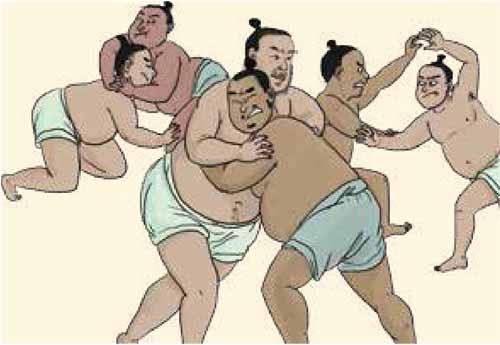

相撲這項運動其實就是中國古代的“角抵”,它主要是較量人的力量,用簡單的人體相搏的方式來決出勝負。“角抵”就是中國古代的摔跤運動,在歷史上各個朝代有著不同的名稱,看下面這幅圖,了解“角抵”的發展歷史吧!

從更多的出土文物看,中國秦漢時期的角抵同日本現在流行的相撲很相似。

請你看下圖說一說,哪個是中國秦漢時期的角抵運動,哪個是日本的相撲運動?二者相同的地方是什么?

唐代時角抵、相撲運動非常興盛。據記載,唐穆宗曾經到左神策軍中看了一天的角抵,非常喜歡,自此每隔三天便到神策軍中看角抵。唐代宮廷還出現了專門表演角抵、相撲的“相撲朋”組織。

到了北宋,相撲運動比唐代還要興盛。宮廷御用的相撲手一般都是皇帝衛隊中的軍士。在正月十五上元節中,甚至出現過女性相撲的比賽。民間的相撲比賽多在名叫“瓦舍”的場所進行,并且已經有了正式的比賽規則,叫作“社條”。

以北宋的宋江起義為背景創作的長篇小說《水滸傳》中就有關于相撲的描寫。你能從《水滸傳》中的哪個章節看到關于這項運動的描寫呢?試著找一找并寫下來吧!

敦煌莫高窟中保留了大量與運動有關的壁畫資料,盡管這些被保留在壁畫中的運動在規則和規模上與現代體育運動有較大差距,但敦煌壁畫中描繪的包括射箭、相撲等在內的至少20 余種體育運動,說明它們在宋元之前已成為中國人經常性的競技活動了。

*古今連線*

中國和日本兩國在歷史上都有相撲運動。綠釉相撲男俑這件文物展示了宋代相撲手的形象與著裝。觀察一下,你覺得和現在的日本相撲運動有著哪些相同之處和不同之處呢?

那么,日本的相撲運動是從中國傳過去的嗎?據《日本書紀》記載,公元5 世紀的時候,在日本允恭天皇的葬禮上,中國使者曾表演“素舞”。這種“素舞”便是古代的相撲運動。

表演“素舞”之前,裁判焚香祭祀。表演者赤裸上身,腰間圍有兜褲。表演者登臺后,喝“神水”以示祭祀,之后兩名表演者開始徒手搏斗。這與日本傳統的相撲運動十分相似。