精神分裂癥患者心理特點分析及護理對策

王亞偉 田麗

【摘要】目的:研究精神分裂癥患者心理特點分析及護理對策。方法:選取2019年2月至2020年2月份收治首次入院男性的精神分裂患者52例進行問卷調查,并分為對照組和實驗組,且完成《生存質量測定量表》,同時進行護理對策。結果:通過這組數據可以看出焦慮不安的發生率比較高,也是最常見的癥狀。實驗組經過護理干預8周后,其軀體功能在干預前后均沒有統計學意義(P>0.05),但是其他3個因子具有統計學意義(P<0.05),對照組的患者在住院8周的前后沒有統計學意義(P>0.05)。結論:實施護理對策對精神分裂癥的患者是不可缺少的一項護理措施,可以幫助患者減少緊張的情緒并可以主動積極地配合醫務人員進行治療。

【關鍵詞】精神分裂癥;心理特點;護理對策

1 資料與方法

1.1 一般資料

52例患者,年齡25歲~58歲,均為首次住院的男性精神分裂癥患者,將這些患者分為對照組和實驗組兩組,每組分為26人,其兩組年齡的差異數據沒有統計學意義(P>0.05)。

1.2 方法

兩組患者的家屬都要完成自制的《一般調查表》,這份表的內容主要包括姓名、年齡、職業以及文化程度和婚姻狀況等。患者的心理特征包括:焦慮不安、孤獨、失落、抑郁、敵對和易怒,護理人員應該分析患者的病情進行相應的護理干預,和心理干預。①護理人員要尊重患者的人格,并且要用和藹的態度為患者進行服務,可以切實解決他們的實際原因,并且耐心地解釋,同時對患者以及家屬建立良好的護患關系,取得患者的信任。②對生活不能自理的患者,要進行指導和協助,這樣可以使患者能夠緩解此類癥狀并盡早地恢復自理的能力。在患者服用藥物的時候,護理人員要親自給藥并勸說、誘導患者吃藥,并在服用藥物之后進行口腔的檢查,有的患者在服用藥物時會把藥物藏在舌下、衣袖、口腔兩頰、煙盒、拐角處等,所以在服用藥物的時候,醫護人員一定要嚴查,以免造成事故,對拒絕服用藥物的病人應該耐心地勸導,必要時,可以進行鼻飼給藥,還要注意觀察用藥后的反應,及時與醫生聯系,并對癥下藥。③護理人員對患者的態度,在這個階段的患者接觸都是比較困難的,所以護理人員一定要有一個良好的語氣以及耐心、熱情的態度與患者進行對話,及時地掌握患者的心理狀況,從日常生活中來幫助患者,主動的與患者進行有效的溝通,消除患者不良的心理現象,并且及時的解答患者內心的疑惑。告知患者治療的重要性。④睡眠護理,患這種疾病的患者大多數睡眠都很差,并且行為比較紊亂還會吵鬧,有時候會在病房里走來走去,這樣會打擾其他病人的休息,而我們護理人員要做的就是創造一個良好的安靜且舒適的休息的環境,保證患者的睡眠質量,當遇到不能自行睡眠的患者,可以使用鎮靜催眠藥來協助患者入睡。⑤當進行一段時間的治療之后,病人主動地與其他人進行對話、交往等,還會主動地配合治療,在這個階段的患者除了要做好生活方面以及睡眠方面的護理還需要了解患者的病情,從語言、思維、情感與行為之間進行觀察,有的患者會隱瞞病情,故意做出好轉的樣子,所以應該和家屬一起進行監督,并且在患者住院期間也不要脫離社會,應該多多參加一些活動,給予患者適當的滿足這樣患者才會更有信心,也便于護理人員的管理。

1.3 觀察指標

觀察在進行護理干預8周前后有無統計學意義(P<0.05)。

1.4 統計學方法

采用SPSS 18.0統計學軟件進行數據分析。計數資料采用(%)表示,進行x2檢驗,計量資料采用(x±s)表示,進行t檢驗,P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 對兩組患者的心理特點的分析,焦慮不安的有24例,孤獨失落的有15例,抑郁癥的有8例,敵對易怒的有5例。

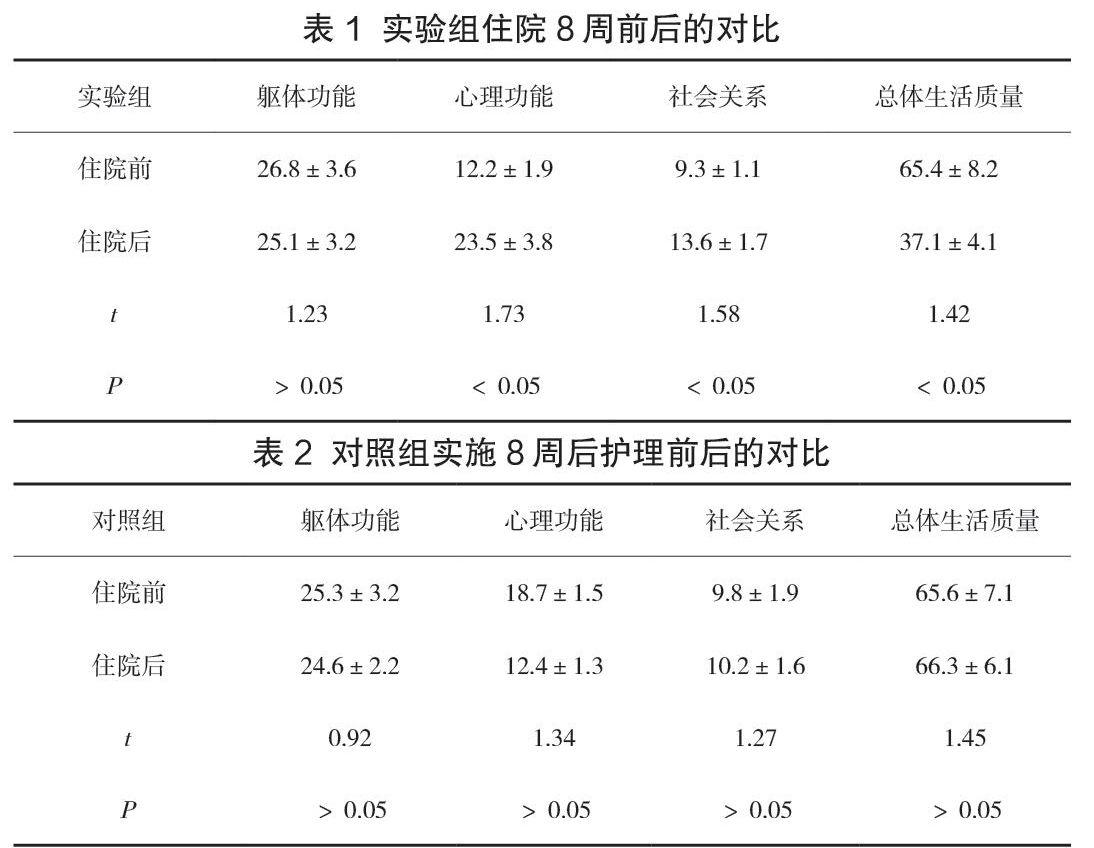

2.2 護理干預前后的比較:實驗組經過8周的護理干預后,進行生存質量測定表的測試,軀體功能上在干預的前后均沒有統計學意義(P>0.05),另外3個因子在干預前后的差異數據具有統計學意義(P<0.05)。而對照組的患者在8周的前后均沒有統計學意義(P>0.05),詳見表1表2。

3 結論

從這次研究可以得出,對實驗組進行干預治療之后,在癥狀自評量表中除了軀體功能前后變化沒有統計學意義(P>0.05),其他的幾個因子都具有統計學意義(P<0.05),而對照組的患者是沒有統計學意義(P>0.05),這說明護理在精神分裂癥患者的心理影響是有效果的,心理治療是患者樹立信心的關鍵一步。對精神分裂癥患者應該實行個體化的干預護理,這樣可以提高患者的生存質量,同時也可以促進護理學科的發展。