高校羽毛球教學中智能傳感器的應用

高志明 劉海龍 陸以浩 宿州學院體育學院

羽毛球運動在我國深受大眾喜愛,在眾多高校中有著廣泛的大眾基礎。然而,目前高校羽毛球技術教學,仍多半采用固定單一的講授模式對班集體內所有學生進行統一指導。誠然,這種傳統的教授練習模式能夠有效地完成教學任務,幫助學生完成對羽毛球基本技術的習得。但從學習的主體性、趣味性以及對終身體育意識培養的角度而言,若還秉持傳統單一的講授模式,勢必會受到嚴峻沖擊。隨著傳感設備的不斷研發,智能傳感設備進入高校羽毛球課堂輔助教學成為現實,研究智能傳感設備的應用價值具有極高的現實意義。

一、相關研究綜述

關于傳感器在體育領域的應用,曹小虎[1]認為無線傳感器網絡可以達到快速獲取運動數據的目的,基于大數據的運動數據監測網絡有助于制定科學的運動員訓練管理方案,快速提高運動員技、戰術水平。秦勇[2]的試驗結果表明,利用無線傳感器網絡技術設計的體育運動訓練系統,符合實際運動訓練需求,能夠對運動者技能發揮積極影響。劉治華[3]對羽毛球拍的智能穿戴設備現狀進行了分析研究,謝瑞青[4]的研究指出,智能化教學手段確實提高了學生的積極性,產生了一定的教學效果,郭維偉[5]認為智能傳感器可以提升學生在羽毛球學習中的應用方法與使用的效果。這些研究雖然對智能化設備進行了解讀,但是并未針對于羽毛球項目的技術特點進行分析,羽毛球運動是各種技術動作組合形成的,在分析過程中也應更加細化,本文的研究可以適當彌補這一不足。

二、實驗設計

(一)數據樣本

本文選取宿州學院2018級羽毛球選項學生24名男生進行分組實驗,一組為傳統教學組,一組為智能組進行為期八周的教學實驗。

(二)測試結果

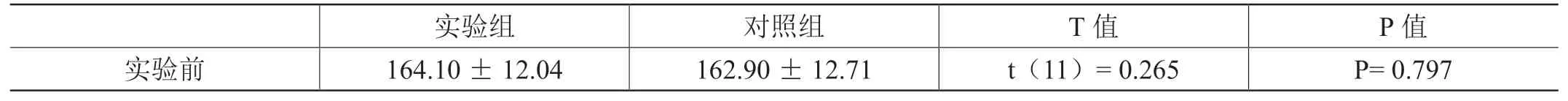

1.智能傳感器在一分鐘跳繩方面的顯著性對比分析

如表1所示,對身體素質測量的結果中通過一分鐘跳繩對比實驗前實驗組與對照組并無顯著性差異證明。

表1 實驗前一分鐘跳繩顯著性對比表 (M ± SD)

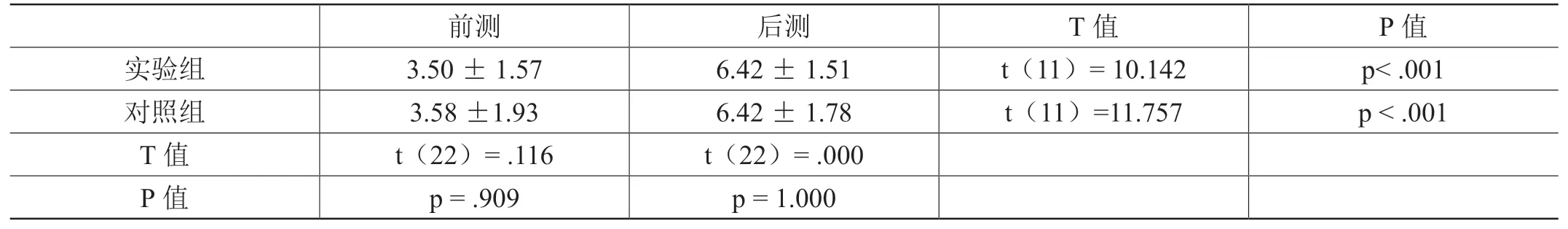

2.智能傳感器在擊球力量方面的對比分析

對挑球擊球力度的獨立樣本t檢驗發現:實驗組挑球擊球力度(M=3.05,SD=1.57)和對照組(M=3.58,SD=1.93)在前測上沒有顯著差異(t(22)=.116,p=.909);實驗組(M=6.42,SD=1.51)和對照組(M=6.42,SD=1.78)在后測上也沒有顯著差異(t(22)=.000,p=1.000),結果如表2所示。

表2 訓練前后擊球力量及顯著性對比分析表 (M ± SD)

同時通過挑球擊球力量配對樣本t檢驗發現,實驗組挑球擊球力度(t(11)=10.142,p<.001)和對照組(t(11)=11.757,p<.001)的前后測之間都存在顯著差異。說明在經過訓練后不管是教師指導下的教學還是在智能傳感器輔助教學的情況下,學生的挑球擊球力量都有了十足的提高,但前后測并沒有產生組間的顯著性差異的原因是因為挑球的擊球的技術動作主要靠手腕瞬間的發力,過大的發力動作會影響球的準確度,導致球出界或球過高,這就導致了實驗組和對照組在擊球力量上的提升都固定在相對穩定的數值,這也就產生了實驗組與對照組在試驗后的擊球力量對比上并沒有顯著性差異。

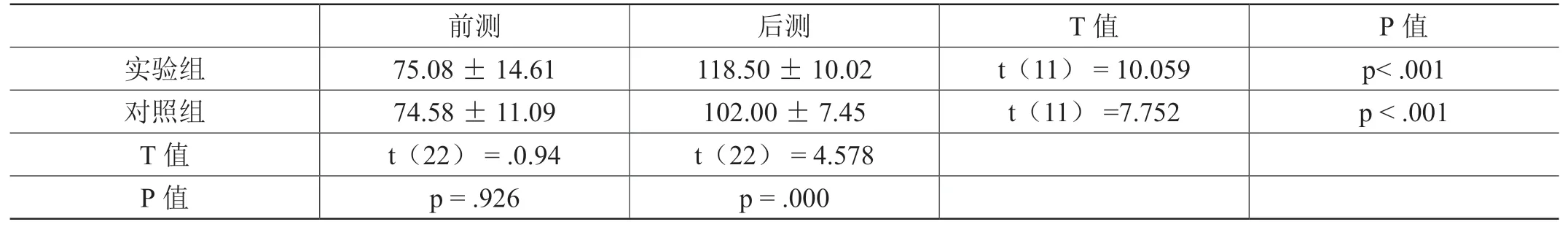

3.智能傳感在挑球教學中對擊球速度對比分析

對挑球擊球速度的獨立樣本t檢驗發現:實驗組挑球擊球速度(M=75.08,SD=14.61)和對照組(M=74.58,SD=11.09)在前測上沒有顯著差異(t(22)=.0.94,p=.926);實驗組(M=118.50,SD=10.02)和對照組(M=102.00,SD=7.45)在后測上有顯著差異(t(22)=4.578,p=.000),結果如表3所示。

表3 訓練前后擊球速度及顯著性對比分析表 (M ± SD)

實驗組挑球擊球速度(t(11)=10.059,p<.001)和對照組(t(11)=7.752,p<.001)的前后測之間都存在顯著差異。

測試結果說明在經過訓練后不管是教師指導下的教學還是在智能傳感器輔助教學的情況下,學生的挑球擊球速度也有很大幅度的提高,但通過智能傳感器進行輔助教學的學生明顯在擊球速度上高于對照組的成長,雖然在擊球力量的成長中兩組之間并無顯著性差異,但是在挑球擊球的動作中,同樣的力量擊打在球網上的不同位點產生的擊球效果是有很大區別的,擊打在球網上的“甜區”部位能讓球產生更高的球速,這也就解釋了本實驗中試驗后擊球力量無差異,但在擊球速度上有顯著性差異,充分說明了通過羽毛球智能傳感器的教學,相比于傳統教學在較短的時間內能更有效的認清該環節技術動作的實質和關鍵、掌握羽毛球挑球技術要領。

4.智能傳感器在挑球教學中對成績的對比分析

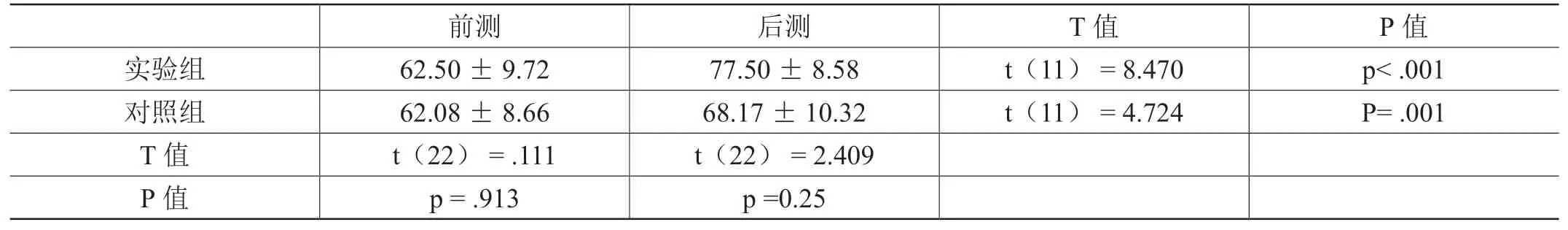

為了檢驗兩組學生在羽毛球挑球技能水平上是否存在差異,我們對兩組學生的前測成績進行獨立樣本t檢驗,結果發現:在挑球成績上實驗組(M=62.50,SD=9.72)和對照組(M=62.08,SD=8.66)組與組之間在前測上沒有顯著差異(t(22)=.111,p=.913),說明在實驗中分組的被試者水平相近,并不會因為兩組被試者因為存在顯著性水平差異,從而影響實驗結果,結果見表4。

表4 訓練前后測成績及顯著性對比分析表 (M ± SD)

通過獨立樣本T檢驗對羽毛球挑球成績進行處理,發現實驗組(M=77.50,SD=8.58)和對照組(M=68.17,SD=10.32)在后測上有顯著差異(t(22)=24.09,p=0.25)。

為了檢驗訓練效果,我們進行了測試結果配對樣本t檢驗,結果發現:實驗組(t(11)=4.724,p=.001)和對照組(t(11)=8.470,p<.001)的前后測之間都存在顯著差異。結果支持無論是在傳統的教學指導還是通過智能傳感器與APP輔助進行的教學都實際有效地對學生表現產生正向的影響,使學生通過這兩種種手段教學方式進行技能的獲得。從而論證了在高校中使用傳感器對學生進行輔助教學是實際可行且具有良好成效的。

三、結論與建議

本文通過對宿州學院28名大學生羽毛球運動技術的觀察,測試了智能傳感器在高校羽毛球教學中的作用。實驗結果表明:1)通過智能傳感器的輔助訓練后對學生擊球力量有顯著性的提高,且有利于學生體會與控制發力;2)通過智能傳感器的輔助訓練可以有效的提高學生的擊球速度,使學生在使用相同力量的情況下更好的去把握球拍的擊球點,已達到更高的擊球速度;3)智能傳感器在羽毛球教學中可以實際有效的提高學生的技能水平與成績,在挑球技術的教學中顯著的提高了學生在技能與成績。

根據以上的結論,本文提出相應建議:1)通過智能傳感器的教學發現在擊球力量上的提升與傳統教學相比并不明顯但依然具有相當的可行性,在教學中可適當使用;2)在學生的初期學習中可以通過智能傳感器輔助練習顯著提高擊球與速度,使學生更快把握擊球位點,在教學中可以有效的為學生打好堅實的基礎;3)智能傳感器在羽毛球挑球技能的教學中是實際可行的,由此也可以將羽毛球智能傳感器運用在羽毛球其他技能的教學中。