拱橋擴建工程中老橋結構的保護

徐大為 盛志偉 張志敏

上海建工五建集團有限公司 上海 200063

城市更新是使城市保持生命力的一種調節機制。隨著城市更新實踐已從最初的大規模重建轉向全面保護性更新及可持續發展,城市更新的方法也從外科手術式的推倒重建轉向小規模漸進式、重視傳統保護的改建。既有橋梁更新改造是城市更新的重要組成部分,上海地區典型案例有外白渡橋和松浦大橋改造工程。外白渡橋改造包括老橋下部結構形式改善以及上部結構銹蝕嚴重部位加固更換[1];松浦大橋改造包括上層雙向兩車道公路橋面拓寬為雙向四車道以及下層單線鐵路橋面改造成寬5 m的非機動車道[2]。以上所舉案例均為梁式橋改造工程,對上海地區多跨連續拱橋擴建工程有一定的借鑒意義。

1 工程背景

1.1 工程概況

上海市青浦區金商公路需從原來雙車道路面拓寬為六車道路面。公路上原白石磯大橋(以下簡稱“老橋”)建于1986年3月,位于淀山湖與元蕩交匯處,為七跨連續鋼筋混凝土肋拱橋,曾獲上海市優秀設計獎、上海市市政金獎,是當時上海市郊少有的大型橋梁之一,也是淀山湖風景區標志性建筑(圖1)。老橋原有雙車道路面成為了金商公路拓寬工程中的一大阻礙,如何改建是一大難題。經過專家與相關部門多輪探討,確定最終方案為保留并充分利用現有老橋,緊貼老橋東側新建一座橋型和跨徑布置與老橋一致的橋梁(以下簡稱“新橋”)(圖2)。

圖1 金商公路原白石磯大橋

圖2 老橋(左)與新橋(右)的位置關系

1.2 結構形式

老橋全長313 m,主橋長245 m,結構設計為七跨連續預制混凝土肋拱橋,每拱跨度33.52 m,為三段式法蘭連接無鉸拱,蓋梁與肋拱以預制立柱連接,橋面系為預制空心橋面板,下部結構為8根φ1 000 mm鉆孔灌注樁+承臺形式,樁長27 m。新橋全長410.6 m,主橋長268.16 m,跨徑布置為16.76 m+7×33.52 m+16.76 m,為上承式多跨無鉸肋拱橋,結構布置從下到上依次為:12根φ1 200 mm鉆孔灌注樁(樁長41 m)、鋼筋混凝土橋墩、預制拱肋及系梁、立柱及柱帽和系梁、預應力系桿及支座、鋼混組合橋面板、橋面附屬。

1.3 難點分析

新橋緊貼老橋建造,最近距離僅有5 cm,故新橋填土圍堰、樁基橋墩、地上結構施工等工序對老橋存在較大影響。如何預判影響程度以提前采取預防措施,在施工過程中加強對老橋的監測與保護,是老橋保護的難點。

2 老橋位移沉降模擬

2.1 地質條件

水面絕對高程為1.50 m,土層頂部絕對高程為-1.00 m。老橋所處地塊土層參數如表1所示。每層土視為平整土層。

表1 土層參數

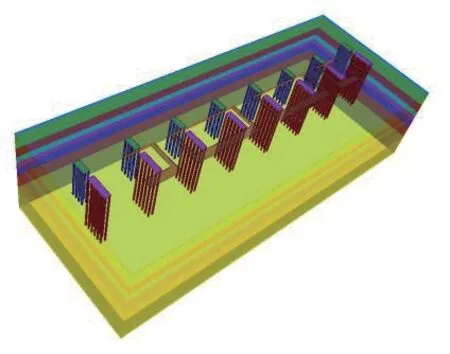

2.2 土體建模與邊界條件

模擬時不考慮流固耦合,計算時孔隙水壓力保持不變,土體的彈塑性狀態由有效應力決定。根據土層分布情況,借助FLAC3D軟件以塊體建立8層土層模型,老橋主橋橋墩由南到北編號依次為5—12,x軸沿南北方向,以北為正;y軸沿東西方向,以西為正;z軸沿豎直方向,以向上為正。土體選用摩爾-庫侖模型,混凝土樁與承臺的物理模型設為彈性模型(圖3)。為能更好地模擬樁土界面的力的傳遞和相對位移,在樁土界面處建立接觸面,接觸面與土體相似,物理模型選用摩爾-庫侖模型[3]。混凝土體積模量取16.7 GPa,剪切模量取12.5 GPa。接觸面的法向剛度與切向剛度初始取為1×108Pa,為樁周土彈性模量的10倍。

圖3 老橋、新橋樁基與土體模型

邊界條件設置為:四周的四個面固定法向位移,即滑動鉸支座,底面約束法向位移與水平位移,即固定鉸支座,頂面為自由面。

2.3 計算路線與荷載簡化

在分析新橋施工對老橋橋墩的影響時,不考慮新橋樁基混凝土澆筑的影響[4]。計算過程共分三個階段:初始地應力生成階段、老橋附加應力場生成階段、新橋附加應力場生成階段。第三階段計算前應清空第一、二階段產生的位移場與速度場,邊界條件與第二階段相同。

計算模型的應力邊界條件為新橋、老橋的上部荷載在橋墩處產生的豎向應力及土上2.5 m水深產生的水壓。新橋的上部荷載通過已有施工圖及相關資料估算得到,每跨作用在一個橋墩上的荷載取22 827.91 kN,即作用在新橋橋墩上的應力取0.357 MPa。老橋每個橋墩上的荷載為新橋荷載的一半,取11 413.96 kN,應力取0.285 MPa。

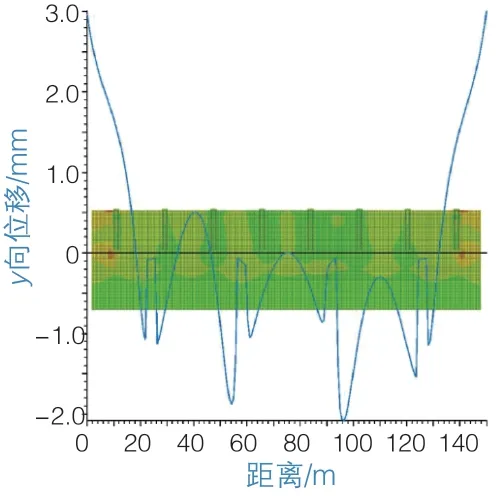

2.4 模擬結果分析

y向土體位移整體趨勢為老橋區域上部土體向著新橋方向、下部土體背向新橋方向(圖4)。可認為新橋施工時圍堰起到了地表土的卸荷作用,使上部土體朝向新橋變形。z向沉降以隆起為主(圖5);在新橋建成后,老橋樁基的豎向應力有一定程度的減小,且越靠近新橋減小幅度越大并趨于穩定。老橋橋墩y向位移與z向沉降如表2所示。

圖4 老橋中心剖面y向位移

圖5 老橋z向平均沉降

表2 老橋橋墩位移模擬分析

3 老橋變形應力模擬

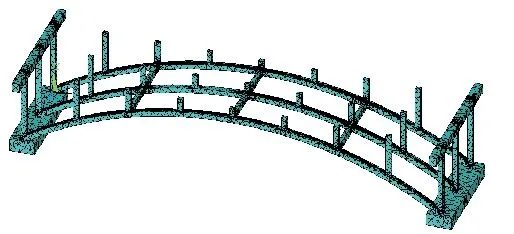

3.1 上部結構建模

借助Ansys軟件建立老橋上部結構模型。橋面板與橋體為鉸接,忽略相對支座沉降橋面板的影響。老橋結構以三維實體單元進行定義,彈性模量取20 GPa、泊松比為0.2、密度為2 500 kg/m3。建模時先建中間跨的單跨模型(圖6),單跨計算完成后通過相對位移構建多跨有限元模型。

圖6 單跨模型

3.2 加載與求解

建模時將橋面結構與車輛荷載簡化為線荷載。設定邊緣橋基沉降為零的基準點并施加全方向自由度約束。對于其他基礎,在線荷載加載處施加對應的x、y、z方向的位移約束。由于模型的復雜性,故采用自由網格劃分形式。

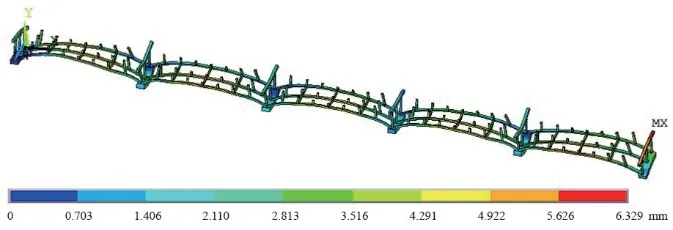

3.3 結果分析

圖7為單跨建模分析所得位移,可以看出拱圈呈整體扭曲變形趨勢。圖8、圖9分別為橋體有限元模型模擬的橋墩變形數據所得的變形與應力情況。從圖中可以看出,東側拱圈變形大于西側,而每拱的最大變形出現在東側。即基礎位移小的一側拱圈變形大,基礎位移大的一側基礎上方橫梁變形大。

圖7 單跨橋體模型變形分析結果

圖8 多跨橋體模型變形分析結果

圖9 基于模擬數據所得第一主應力

4 老橋加固與安全分析

4.1 加固措施

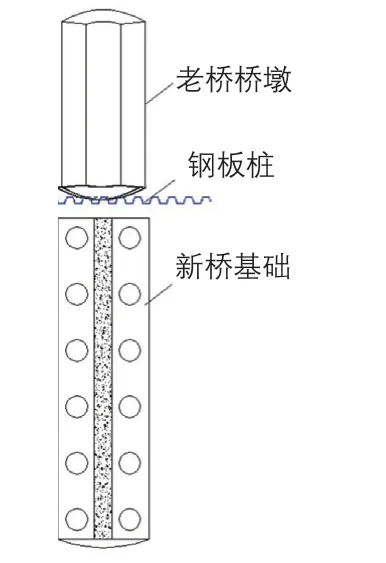

為減少新橋施工對老橋基礎及橋墩的影響,在老橋基礎與新橋基礎之間設置1排長9 m的鋼板樁(圖10);為減少老橋上部結構變形,在老橋拱腳處設置鋼筋混凝土連梁,將各個肋拱整體連接(圖11)。

圖10 基礎加固方案

圖11 橋拱加固方案

4.2 監測數據

橋梁工程施工持續285 d,橋梁監測工作從新橋樁基施工開始一直到竣工通車,共進行了176次沉降監測和184次變形監測,累計值如表3所示。監測結果在標準規定的監控報警值范圍以內(≤5 mm)。

表3 老橋實際監測數據累計值

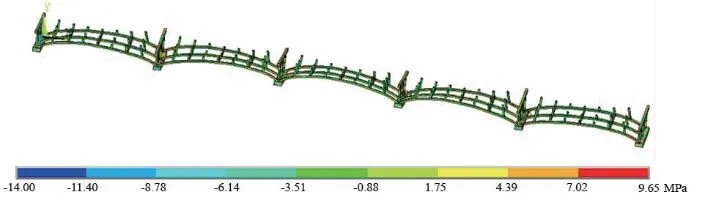

4.3 安全分析

圖12 基于監測數據所得第一主應力計算結果

5 結語

上海市青浦區金商公路白石磯大橋擴建工程施工前借助計算軟件建模分析老橋橋墩可能產生的變形與沉降,以及上部結構可能產生的變形與應力集中,在此基礎上制定老橋加固方案并在新橋施工前實施。施工中加強老橋結構變形監測,并通過計算強度儲備比來判斷結構安全狀態,在保障老橋安全的前提下為工程順利施工提供了理論依據與技術支持。在城市更新對既有建(構)筑物的處理方式從“拆改留”向“留改拆”轉變的背景下,工程中所總結的相關經驗亦可為類似工程提供參考。