口述史視域下的鐵道兵轉型研究

劉雪貝 朱穗龍 王植 葛懿婧 齊鵬博

摘要:作為一個特殊的兵種,鐵道兵在戰爭和國家建設時期發揮著極其重要的作用,然而,隨著時間的流逝,鐵道兵這一群體也逐漸消失成為歷史。基于鐵道兵口述史料,從戰爭時期鐵道兵的誕生與發展,社會主義建設時期鐵道兵參與三線工程的修建,到改革開放時期鐵道兵的轉型來探討其性質的轉變,由此發現鐵道兵在不同時期有著自身特定的性質與職能,為適應國家建設和國際形式的需要,最終完成了從軍隊生產型向企業生產經營型的轉變,從軍隊供給制向自主經營、自負盈虧的轉變,從執行指令性計劃向投標競爭承攬工程的轉變。

關鍵詞:鐵道兵;口述史;鐵路建設

中圖分類號:E271.8文獻標識碼:A文章編號:2095-6916(2021)09-0064-06

本文以鐵道兵為研究對象,采用文獻閱讀法、田野訪談法、材料分析法、質性研究法①,研究從解放戰爭時期的鐵路縱隊,到四處安家的鐵道兵,再到集體轉業成立公司的演變過程,在這一歷史變革中,鐵道兵的性質、職能也隨之發生轉變,由戰爭年代的戰備執勤,到社會主義建設時期的“平戰結合”,再到改革開放時期的國有企業自主經營、自負盈虧。本文基于襄渝線老鐵道兵口述史料②,將鐵道兵的個人生命史作為國家工程建設這一宏大敘事的補充,對處于這一大背景下的鐵道兵性質的轉變進行探討與研究。

一、抗美援朝與援越抗美

鐵道兵的前身是鐵道縱隊第一支隊,抗戰勝利后,作為接收日偽鐵路的管理機構,執行保護鐵路運輸安全和協助接管鐵路等任務。伴隨著全國抗戰的勝利,為修復建設全國的鐵路,中央軍委將鐵道縱隊擴編為中國人民解放軍鐵道兵團,至此,鐵道兵的編制正式組建完成。在鐵路建設的初期,鐵道兵的性質具有軍事性,主要人員構成是軍人,承擔著戰斗和修建兩方面的任務,這也意味著鐵道兵在當時情況下具有很強的戰略意義。

二十世紀五十年代,受美蘇冷戰影響,中國周邊局勢不穩定,朝鮮戰局形勢緊張,我國的國家安全受到威脅,中國人民志愿軍保家衛國開赴朝鮮,鐵道兵作為戰略后勤保障的重要力量參與了此次戰役。葉貽永老人回憶起當時入朝作戰的情景依然感慨良多:

新義州,我們車子過去以后,經過這那是到時候如果他進出都要登記的,你一看那個那個新義州,是朝鮮的沒有,這么高的墻(比劃墻的高度)都炸平了,全部都炸平了,都是看不到。那個朝鮮的那個戰爭的殘酷啊!③

其后的抗美援越戰爭中,以鐵道兵第二師為主力組成“中國人民志愿工程隊第一支隊工程指揮部”,共2.84萬余人,于1965年6月3日至同年11月30日分批入越,執行修建公路、鐵路等保障任務。

鐵道兵為抗美援朝和抗美援越戰爭做出了巨大貢獻,在極為艱苦的自然環境和惡劣的國際環境下,積極參與鐵路建設,支援國外、保障國內,成為贏得戰爭勝利不可缺少的一支力量。投身戰場的鐵道兵,既要保證后勤鐵路運輸任務的完成,又要時刻做好戰斗的準備,這體現了鐵道兵的“軍事性”。這也說明了建國初期,鐵路、公路等國家大型基礎設施建設的主體力量必須為軍隊,專門的職業工人制度在這一階段難以實現。

二、三線建設時期

二十世紀六十年代中蘇關系惡化,美國對我實施封鎖,嚴重威脅我國工業與國防安全。1964年8月,國家建委召開一、二線搬遷會議,提出要“大分散、小集中”,少數國防尖端項目要“靠山、分散、隱蔽”,三線建設宣告拉開帷幕。在援越抗美的同時,成昆線上的鐵道兵展開了一系列的大型工程建設,鐵道兵平戰結合的性質在這一時期得到凸顯。據葉貽永老人解釋:

平戰結合!戰時候保證運輸、戰略運輸,保證這個鐵路運輸,打不爛炸不垮的。平時參加國家建設,你看我們回國以后,你現在著名的黎湛線、鷹廈線、京原線、這個呃兗石線、這個修的襄渝線、你現在成昆線,這都是鐵道兵修的,欸這個這些國家都是它的這個經濟發展,對國家的經濟的都是很難,就說這個平戰、要求就是平戰結合。

五十多年來,三線建設改變的不僅僅是國家的生產力布局,更是千千萬萬家庭幾代人的命運。老人們多次回憶當時鐵路沿線地區的艱苦生活環境,與當時各地環境相比,三線鐵路完成后,其連接地區的經濟狀況和生活水平發生了巨大的轉變。

在三線建設中,鐵路建設是國家重點項目,其中以成昆、襄渝、林海三條鐵路的修筑最為艱難,我們采訪的老人們全部都參與過襄渝線的修建,部分還參與過成昆等其他三線鐵路的工程建設。針對這一情況,我們的采訪也多側重于襄渝線,通過對襄渝線的研究對三線建設進行分析。

襄渝線穿越武當山、秦巴山區,三線建設中襄渝線修建的難度僅次于成昆線,部分車站設在橋上。鄒法祥老人回憶:

有的車站就設在橋上,工程任務艱巨,施工條件差,尤其是在陜西境內,陜西境內交通閉塞,人煙稀少,物資匱乏,三百公里長的鐵路沿線沒有一條公路,也沒有電。施工、出行、工程和生活物資主要靠肩挑、背扛。我們鐵二師就在紫陽,那些鐵路建設物資,就是通過船運到這個紫陽,在碼頭上,然后下了船以后,就是靠人擱那扛上去,有些機械沒辦法太重了,就車卸、車卸開了一件一件的往上扛。照明,那時候沒有電嘛,照明就靠什么,馬燈,靠蠟燭。住的是草棚子,還有那個棉帳篷,還有的是單帳篷,還有的活動板房,還有民房。那人在到那艱苦的很,吃的都是壓縮干菜,等于說根本沒有新鮮菜吃的,那又是山區,比如說人少地也少,山多,所以說種菜也少,所以說連菜吃的都沒有。

襄渝線修建地位于山區,人多地少,食物多為壓縮干菜,新鮮蔬菜供應匱乏,生活條件的艱苦一定程度上加劇了修建襄渝線的困難。盡管有民兵和學兵連參與修建,但鄒發祥老人說:

主要是分一些風險比較低的一些活,讓他們干,但是風險高的、危險的還都是鐵道兵自己干。

可見鐵道兵的優勢相較于普通鐵路工人更為突出,依托軍人與工人相結合的模式,鐵路建設才能高效率、不計成本地完成這些當時看來極為困難的任務。

而襄渝鐵路的修建時也正處于一個動蕩時期。據老人回憶:

說后來到這個69年到這邊來了以后,一來看的話,確實全是這個當兵的軍人,軍隊在那起到這個、發揮主導作用。等于說高頭(注:方言,原意為地方或者高層)有些動亂了,但是軍隊沒有亂④。

從當時這一政治背景上看,鐵道兵的保留也具有其歷史必然性。

從工程情況來看,鐵道兵在修建中需要架橋、打洞,這些工作都具有很高的危險性,犧牲無法避免。作為職業軍人的鐵道兵,比普通工人更有政治覺悟,他們明白這些鐵路對于國家基礎建設的重要意義。伴隨著“以當鐵道兵光榮,以艱苦為榮,以勞動為榮”的精神號召,以及軍人服從的天職和對榮譽的追求,鐵道兵完成了許多困難重重的任務。以襄渝線修建為例,訪談中老人們提及了許多工程中的困難,其中以武當山隧道和白云山隧道最為突出。

就是那個武當山隧道,在當時是5000多米,在當時是這個全國的話這個最長的一個隧道,那個隧道,打隧道,你知道那個時候鐵路兵干活也好,那個機械化都比較少。那全是這個用人工一大錘一大錘地打出來的,打那個炮眼啊,但是你這個5000多米的話,你就是用再多的這個兵力,他也載不下,也打了幾個旁洞⑤。

三線建設時期我國的生產力水平較低,物資供應不足,所以實行計劃經濟,有計劃地進行生活物資的調配,實行憑票供應的平均分配,工資低、生活水平不高。以下是1973年7月按服役年限發津貼并調整津貼標準(見表1):

可見鐵道兵在較低的生活條件下,工程修建仍在按照計劃實施。國家充分調配人力物力,集中力量完成了成昆、襄渝、焦柳等大型工程線路的修建。襄渝線修建難度大、條件艱苦、政治環境復雜,集中反映了在當時特定背景下,三線建設的備戰備荒、國家大型工程的修建仍然需要一支專業性強、服從管理聽從指揮的隊伍。因而,國家保留鐵道兵這一兵種,符合時代要求。

襄渝鐵路修建任務結束后,一部分鐵道兵退伍返鄉,更多的鐵道兵選擇繼續留在鐵路單位工作,許多人進入新線鐵路運營管理處(簡稱新管處),成為鐵路工人,負責調車、養路、扳道等工作。在與地方交接鐵路的過程中,還有一部分鐵道兵進入三線工廠,負責工廠專運線的運營工作。從鐵道兵通過轉業成為鐵路工人,也可見其正向職業化過渡。

三、改革開放時期

(一)兵轉工政策

隨著形勢任務的變化和軍隊現代化建設步伐的加快,鐵道兵早在1970年就已經開始縮編減員,三線鐵路建設完成后,部分鐵道兵進入新管處和三線工廠,表明鐵道兵轉為鐵路工人已逐漸成為大趨勢。

1984年1月1日,原鐵路各師分別劃為各地工程局,鐵道兵們結束了自己的軍隊生涯,正式變為鐵路工人,由此正式完成兵轉工。

通過對口述材料的分析,兵轉工原因可以概括為以下幾方面:

一是國內外環境。據鄒法祥老人回憶當時大裁軍和兵轉工的原因:

什么原因就是說是那個通盤考慮,這主要是裁軍。就是當時的形勢比較平緩,按照鄧小平的意思就是說要加強主力部隊,就是陸海空這三軍,還有戰略火箭軍,要加強這個,是吧?這些個機械工程兵、鐵道兵,你這個和戰爭關系不是特別大的這些軍兵種,都給它裁掉。這是裁軍的這個需要。這是一個大背景。⑥

1985年,面對中美關系正常化、中蘇關系緩和的國際局勢,鄧小平提出和平與發展是當今時代的主題的論斷,黨和國家的工作重心轉移,在此基礎上,國家提出裁軍一百萬。不同于三線建設時期備戰的考慮,此時的鐵道兵不需要保持著戰時狀態。由此可以認為和平時代是鐵道兵面臨改革的一個重要條件。

二是社會主義市場經濟需求。國有企業是國民經濟的重要支柱,在計劃經濟和有計劃的商品經濟的年代里,我國為增強國有企業的活力曾經歷了放權讓利,擴大企業經營自主權階段,再到“兩權分離”(所有權、經營權)和實施經營承包制階段,以推動國有企業更好地進入市場。

1978年黨的十一屆三中全會召開以后,鐵道兵師團在抓緊時間對襄渝線進行收尾的同時,開始積極承攬外圍工程。在社會主義市場經濟體制下,建立現代企業制度是我國國有企業改革的方向,現代企業制度是適應社會主義市場經濟要求,產權清晰、責權分明、政企分開、管理科學的企業制度。兵改工后,老鐵道兵變成建筑行業的新兵,企業面臨轉型,逐步引導員工向企業化經營邁進,經過努力使企業實現從單元經濟到多元經濟、從封閉型向開放型的轉變,完成了由生產型到經營型的轉變。

三是擺脫自身困境的要求。1984年和1985年,兗石鐵路建設正朝著1985年底建成通車的既定目標推進,鐵道兵已劃入各工程局,近兩年來承擔指令性任務都在億元以上。但隨著工程項目陸續完工,整個隊伍依然面臨著歇工的威脅。但從老人們的口述材料上看,很多老人下意識對無活可干的自身困境避而不談。

兵改工后,面臨自身沒有工程可做的困境,鐵道部工程局開始由被動接受指令性任務向主動“找米下鍋”轉變,根據國家有關經濟體制改革的要求和隊伍實際,確立了“立足路面,面向社會,廣攬任務”的經營戰略。各工程局將承攬外委工程列入重要議事日程,在完成好兗石鐵路施工任務的同時,盡最大努力承攬更多的外委工程。1984年3月,鐵道部工程局通過議標形式成功承攬到山東省兗州大梟鐵路聯絡線特大橋、鋪軌及通信工程,工程總投資3549萬元,這是兵改工后工程局首次承攬到的最大一項鐵路工程項目。

(二)企業化改革

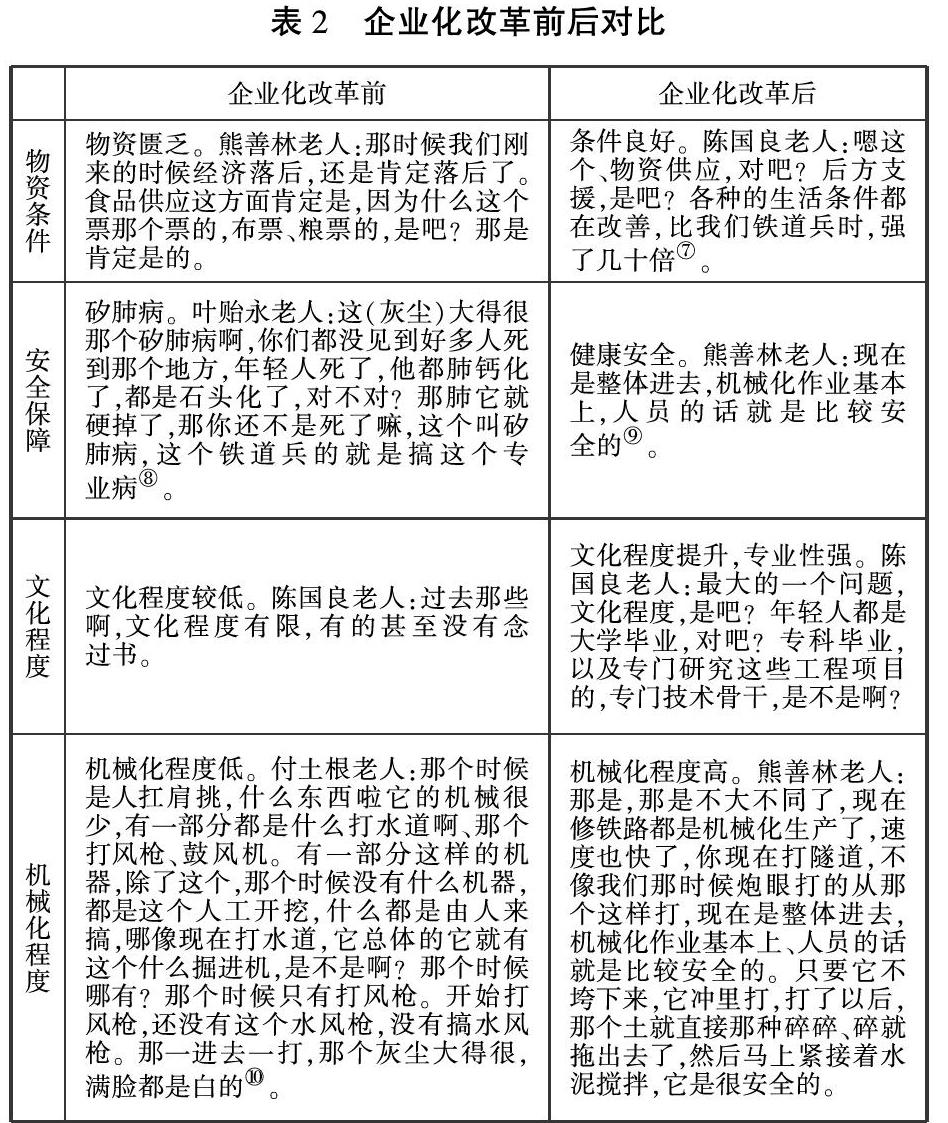

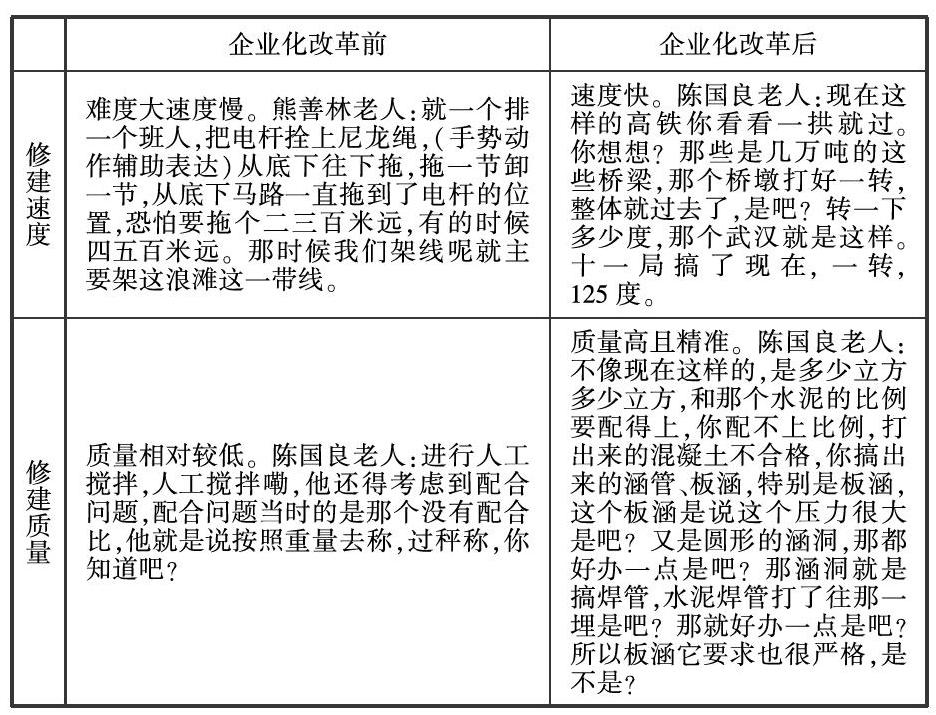

歷時一年半,鐵道部改編工作順利完成,這次重大的體制改革標志著鐵道兵性質和隸屬關系的重大轉變。為了適應國家經濟體制改革和強化鐵路建設管理的需要,國家機構編制委員會于1988年批準《鐵道部“三定”方案》,同意鐵路基建等系統逐步實行政企分開改革。據此,從1989年7月1日起,鐵道部成立建設公司、中國鐵路工程總公司及中國鐵道建筑總公司。招標投標制從1984年開始試行,建設單位和施工單位之間,形成甲、乙方關系,引入市場機制,增強效益觀念,調動了各方面的積極性,使鐵路建設管理發生深刻變化。我們將老人們對企業化改革前后的描述進行了對比,見表2:

表2企業化改革前后對比

企業化改革前企業化改革后物資條件物資匱乏。熊善林老人:那時候我們剛來的時候經濟落后,還是肯定落后了。食品供應這方面肯定是,因為什么這個票那個票的,布票、糧票的,是吧?那是肯定是的。條件良好。陳國良老人:嗯這個、物資供應,對吧?后方支援,是吧?各種的生活條件都在改善,比我們鐵道兵時,強了幾十倍⑦。安全保障矽肺病。葉貽永老人:這(灰塵)大得很那個矽肺病啊,你們都沒見到好多人死到那個地方,年輕人死了,他都肺鈣化了,都是石頭化了,對不對?那肺它就硬掉了,那你還不是死了嘛,這個叫矽肺病,這個鐵道兵的就是搞這個專業病⑧。健康安全。熊善林老人:現在是整體進去,機械化作業基本上,人員的話就是比較安全的⑨。文化程度文化程度較低。陳國良老人:過去那些啊,文化程度有限,有的甚至沒有念過書。文化程度提升,專業性強。陳國良老人:最大的一個問題,文化程度,是吧?年輕人都是大學畢業,對吧?專科畢業,以及專門研究這些工程項目的,專門技術骨干,是不是啊?機械化程度機械化程度低。付土根老人:那個時候是人扛肩挑,什么東西啦它的機械很少,有一部分都是什么打水道啊、那個打風槍、鼓風機。有一部分這樣的機器,除了這個,那個時候沒有什么機器,都是這個人工開挖,什么都是由人來搞,哪像現在打水道,它總體的它就有這個什么掘進機,是不是啊?那個時候哪有?那個時候只有打風槍。開始打風槍,還沒有這個水風槍,沒有搞水風槍。那一進去一打,那個灰塵大得很,滿臉都是白的⑩。機械化程度高。熊善林老人:那是,那是不大不同了,現在修鐵路都是機械化生產了,速度也快了,你現在打隧道,不像我們那時候炮眼打的從那個這樣打,現在是整體進去,機械化作業基本上、人員的話就是比較安全的。只要它不垮下來,它沖里打,打了以后,那個土就直接那種碎碎、碎就拖出去了,然后馬上緊接著水泥攪拌,它是很安全的。修建速度難度大速度慢。熊善林老人:就一個排一個班人,把電桿拴上尼龍繩,(手勢動作輔助表達)從底下往下拖,拖一節卸一節,從底下馬路一直拖到了電桿的位置,恐怕要拖個二三百米遠,有的時候四五百米遠。那時候我們架線呢就主要架這浪灘這一帶線。速度快。陳國良老人:現在這樣的高鐵你看看一拱就過。你想想?那些是幾萬噸的這些橋梁,那個橋墩打好一轉,整體就過去了,是吧?轉一下多少度,那個武漢就是這樣。十一局搞了現在,一轉,125度。修建質量質量相對較低。陳國良老人:進行人工攪拌,人工攪拌嘞,他還得考慮到配合問題,配合問題當時的是那個沒有配合比,他就是說按照重量去稱,過秤稱,你知道吧?質量高且精準。陳國良老人:不像現在這樣的,是多少立方多少立方,和那個水泥的比例要配得上,你配不上比例,打出來的混凝土不合格,你搞出來的涵管、板涵,特別是板涵,這個板涵是說這個壓力很大是吧?又是圓形的涵洞,那都好辦一點是吧?那涵洞就是搞焊管,水泥焊管打了往那一埋是吧?那就好辦一點是吧?所以板涵它要求也很嚴格,是不是?相較于過去,工作模式的改變集中表現在安全保障、人員文化程度、修建設備、機械化程度、物資條件、修建速度、工程耗材、修建質量等多個方面。在物資條件相對匱乏的計劃經濟時代,人力物力財力難以得到穩定的保障,質量也良莠不齊,因而影響到修建的質量和速度。隨著市場經濟的發展和改制工作的進行,各企業形成了一套完整的管理體系,修建工作更加趨向于專業化。

綜上所述,鐵道兵通過兵轉工成立企業后,工作模式和工作性質有了很大的改變,可以歸納為以下三個方面:

一是從軍隊生產型向企業生產經營型轉變。改革之前鐵道兵主要是由軍隊管理生產,其建設項目主要由國家負責安排,機構、領導體制也以軍隊的設置為主。改革之后,生產管理由公司內部負責、自主運營,除國家安排外,可自主承包項目,生產經營采用“包、保、核”多種形式承包,機構、領導采用企業方式,每個工程局下設置不同部門,職務采用董事長、經理代替以前軍職干部。

二是從軍隊供給制向自主經營、自負盈虧轉變。處于計劃經濟時期的鐵道兵上到鋼筋水泥下到生活必須品都必須依據計劃來統一供給分撥,進入市場經濟后,沒有國家的供應,企業必須自負盈虧,保證公司運營、工程修建以及員工的工資,這種改變不僅增強了企業活力,使鐵路集團不得不在人員、技術、科技上不斷進步,同時也帶動了國家的收入。

三是從執行指令性計劃向投標競爭承攬工程轉變。成立企業之前鐵道兵負責修建的鐵路,如成昆線、襄渝線、沙通線、兗石線都是由國家決定,設計院組織設計后由鐵道兵來按指令具體執行。成立公司后中,鐵各局不再局限于原來的計劃性項目,而是通過競標修建西康鐵路、南昆鐵路、天河機場等一系列基建設施,大大推動了我國的基礎設施建設。

四、待遇變化

待遇問題是一個不可避免的話題,它貫穿了鐵道兵的三個重要階段。鐵道兵的性質幾經轉變,不同時期待遇有所差異。對比鐵道兵部隊時期、轉業階段及退休前后工資待遇的變化,可以更加清晰的窺見鐵道兵這一群體的性質轉變。

(一)部隊津貼

1954年以前,鐵道兵工資按分計發津貼,工資分乘以部隊所在地區的標準分值0.199—0.378元,即為月工資;1955年按薪金標準計發工資,1960年實行副軍級至正營職黨員干部比非黨員干部低1%的工資標準。1965年套改為行政級別工資,1980年工資改革,實行級別、職務工資,同時專業技術干部評定技術干部,評定技術職稱等級,實行行政級別、技術等級工資。

對熊善林老人的采訪也印證了這一事實:

在部隊第一年6塊,第二年7塊,第三年8塊⑨。

(二)轉業工資

兵改工之初,工資制度處于過渡階段。1984年1月1日并入鐵道部的干部工資,按軍隊現行職務加級別工資的標準計發,其高于地方同級干部工資標準的部分作保留工資;執行國家技術人員工資標準的,仍按原工資標準執行,其后又對工資標準進行過一些微調。

從1985年7月1日起,干部執行《鐵路企業行政管理人員、專業技術人員、運輸生產人員工資標準》,工人執行《鐵路企業工人工資標準》,全面實行勞動工資制度綜合改革。職工工資由崗位、技能、工齡、特種、效益5個單位構成,崗位與技能工資為基本工資,其他為輔助工資。

(三)退休待遇

自1978年實行改革開放以后,國有企業受到一定影響。作為兵轉工后的鐵道兵群體,其中一部分離開工作崗位,進入退休期,對于退休后的待遇問題劉明安老人曾這樣回憶:

按照那個國家的政策,現在就三四千,四千塊錢吧,我屬于提前退的。我1993年的話我眼睛壞了,眼睛壞了以后我就退了。國家的話,說補貼吧補貼少得很。按照過去那個當兵搞法,就是說一天給我一塊四毛錢,你一直搞到現在,搞到現在去年的話,給一個殘疾人證呢,好像一個月的話,給他一點點那個護理費,不多,一百塊錢,這個護理費。生活的話,開始那幾年還是挺緊張的,后來他們逐漸長大了,他們都上了班以后,這個問題都緩解了④。

從老人的表述可以看出,在上世紀九十年代的退休大潮中,鐵道兵的工資水平在當時的處于一個人均收入水準,足夠生活花費,而在退伍軍人、退休補貼方面顯然是存在著一定問題。

(四)正負面看法

基于扎根理論,將老人10份訪談資料中涉及待遇的部分內容導入NVivo11軟件進行編碼,形成了7個案例(以老人命名)以及待遇問題的核心節點,退休生活、工資待遇、退休生活三個子節點,三個子節點基本上反映了兵轉工后鐵道兵所存在的待遇方面的主要問題(如圖1)。另外,再進行編碼的同時,將涉及待遇的部分內容進行了情感分析,證明了針對于待遇,老人皆存在正負面情緒,對于待遇問題的看法褒貶不一,基于不同老人的歷史經歷、認知情況,一定程度上也反映了對這一群體關注度的缺失,這也是值得關注的重要方面。

老人們的工資待遇主要受到工種、等級、工作時間等因素的影響,根據老人們的描述,當時的工資待遇實行八級工資制,工作工資的等級直接影響到退休待遇的高低;上班時工作時間的區別也會影響到退休待遇,白班8小時制的退休工資要略低于更加辛苦的“三班倒”;工作不一樣,退休的工資待遇也不一樣,更危險的戶外工作的職工工資更高;退休時間也是影響退休待遇的一個重要因素,提前退休的職工要比到年齡退休的職工退休工資低近千元。

大部分老人提及待遇問題時都表示比較滿意,很多老人覺得現在的待遇工資已基本滿足生活需求,子女大多也選擇了與鐵路相關的工作崗位,解決了子女的就業問題。同時作為一名老兵,他們仍然保持著老鐵道兵樸素奉獻的思想覺悟,相較于犧牲的戰友,老人們認為現在的生活已經難能可貴了,正如鄒法祥老人所說:

你說人家,你想人家有的你回鄉的,甚至那些戰死的,像成昆線、襄渝線都犧牲好多,我們好多戰友都在烈士陵園躺著了。那等于說想想他們我們很滿足了,是吧?我們有一份工作,有幾千塊錢的退休工資,怎么不行呢?所以說無所謂⑥。

老人們對待遇問題產生的負面原因主要集中在兩個方面,從轉業情況來看,集中體現在退伍轉業與復員回家自主擇業的工資差別;從退休情況來看,主要體現在提前退休和到年齡退休員工之間的待遇差別。

特別是我們福建的回去的,像我們在那邊的工資最低的現在都是5000多,在這里只有3000多,你看,最少是要一個月3000多,而且還可以提前一兩年回去,尤其是調那個當5年兵的、我們幾個老人在湖北的谷城,人家回去都調到福建那個莆田,工資都6000多啊,所以這個單位還都比較虧的,他那個后悔也沒辦法。

除去上文中分析的兩大方面外,政策也是影響老人們態度截然相反的一個重要因素。隨著這一群體的老去,他們至今仍在申請參軍、參戰補貼的合理訴求。在問及國家是否有對參戰鐵道兵進行補貼時,葉貽永老人說:

哎呀,這次我不剛正在辦,剛辦走。我拿給你看一些資料(爺爺起身去拿抗美援朝資料和紀念章)。抗美援朝的哎呀,這東西剛辦這這個資料的,給他們了。他這原來也沒有什么的,都是沒什么特殊待遇⑧。

通過分析材料可見,國家對于鐵道兵這一群體的補償待遇仍有所欠缺。“歷史遺留問題”成為政府吸納各類社會矛盾、應對各種問題的一個政策框架,同時也成為民眾在維權行動中建構問題、展開權益訴求行動的機會結構、行動策略。

五、結語

由鐵道兵口述史料整理和研究可見,鐵道兵的任務具有可變性:鐵道兵部隊從組建到改制,其擔負的任務主要根據國家需求進行變動。從時間段來看,戰時主要指解放戰爭時期、抗美援朝時期和援越抗美時期。戰爭中,鐵道兵部隊的主要任務是進行鐵路搶修、搶建及改造等,也包括戰后鐵路修復,具有明顯的戰時性。社會主義建設時期,根據國家需求,鐵道兵部隊任務較為多元化,涉及新建鐵路、林業、國防、搶險抗災等。其中在三線建設這個特殊時期,出于備戰備荒考慮,鐵道兵保持著“平戰結合”的原則,他們的身份有著雙重性,既是解放軍又是工程隊。在計劃經濟的指導下,鐵道兵依據國家指令執行修建任務,物資由國家負責供給,這種運行方式極大提高了國家工程建設的效率,因此在三線建設期間鐵道兵仍保持最初軍隊編制,具有兵、工的二重性。改革開放時期鐵道兵完成了從軍隊生產型向企業生產經營型轉變,從軍隊供給制向自主經營、自負盈虧轉變,從執行指令性計劃向投標競爭承攬工程轉變。

在市場經濟的環境下國家對鐵道兵及時做出了“兵改工”的調整,引導其向企業化轉型,鐵道兵這一群體逐漸消逝于人們的記憶中,成為“歷史遺留群體”。這個群體中有的參戰人員曾經在國家建設發展中也有著突出的貢獻。因此,作為史學人的我們有必要關注這一群體,記錄那段被遺忘的歷史,搶救即將消逝的記憶。

注釋:

①質性研究法是以研究者本人作為研究工具,采用訪談、觀察、實物分析等多種資料收集方法,對研究現象進行深入的整體性探究,從原始資料中形成結論和理論,通過與研究對象互動,對其行為和意義建構獲得解釋性理解的一種活動。本研究將訪談資料導入NVivo11對鐵道兵兵轉工后的待遇問題進行分析,基于扎根理論,進行編碼,形成部分節點對口述史料的部分內容進行整體性研究,使用歸納法分析資料形成理論。

②該口述史料由項目組成員實地采訪7名老鐵道兵獲得。

③葉貽永老人,湖北省襄陽市肖灣基地,2020年7月21日上午(回訪)。

④此處為劉明安老人口述,劉明安老人,湖北省襄陽市漢津社區,2020年7月17日下午。

⑤此處為陳國良老人口述,陳國良老人,湖北省襄陽市漢津社區,2020年7月20日下午(回訪)。

⑥鄒法祥老人,湖北省襄陽市中鐵十一局局機關大院,2020年7月18日上午。

⑦陳國良老人,湖北省襄陽市漢津社區,2020年7月17日上午。

⑧葉貽永老人,湖北省襄陽市肖灣基地,2020年7月18日上午。

⑨熊善林老人,湖北省襄陽市肖灣基地,2020年7月19日下午。

⑩付土根老人,湖北省襄陽市肖灣基地,2020年7月19日上午。

此處為黃玉島老人口述,黃玉島老人,湖北省襄陽市肖灣基地,2020年7月19日上午。參考文獻:

[1] 刁成林.中國鐵道兵的歷史沿革及其特點研究(1948~1983)[J].西南交通大學學報,2019(1).

[2] 張國忠.鐵道部第十一工程局志(1948—1995)[M].北京:中國鐵道出版社,1999.

[3] 王賢詩.中鐵十一局集團有限公司簡史(1948—2003)[M].北京:中國鐵道出版社,2005.

作者簡介:劉雪貝(2000—),女,漢族,湖北襄陽人,單位為西南民族大學旅游與歷史文化學院,研究方向為文物與博物館學。

朱穗龍(2000—),男,漢族,湖北潛江人,單位為西南民族大學新聞傳播學院,研究方向為新聞學。

王植(1999—),男,土家族,湖南吉首人,單位為西南民族大學中國語言文學學院,研究方向為漢語言文學。

葛懿婧(2000—),女,漢族,湖北宜昌人,單位為西南民族大學旅游與歷史文化學院,研究方向為文物與博物館學。

齊鵬博(1999—),男,漢族,湖北棗陽人,單位為西南民族大學旅游與歷史文化學院,研究方向為文物與博物館學。

指導老師:吉正芬(1981—),女,漢族,四川南充人,歷史學博士,西南民族大學旅游與歷史文化學院副教授,研究方向為中國近現代史。

(責任編輯:朱希良)