啟航征程

彭霞

在新中國成立以來的主題繪畫創作中,建黨題材無疑是一個特別的內容。許多畫家不斷嘗試從不同的角度去創作和呈現,并且與時俱進,七十多年來積累了許多重要的作品,尤其是象征著中國共產黨“奮斗百年路,啟航新征程”的嘉興南湖紅船之創作。

南湖紅船的繪畫嘗試

嘉興南湖實際上有一古一今、亦古亦今的兩處重要景觀:古是指始建于五代后晉年間(936—947)的“煙雨樓”,今是指作為中共一大會址的紅船。在南湖湖心島上的“煙雨樓”,幾經興廢,明嘉靖二十八年(1549)復建,現存的是1918年重建的遺存。乾隆皇帝六下江南,曾8次登“煙雨樓”,先后賦詩20余首。面對“多少樓臺煙雨中”的歷史過往,“煙雨樓”的歷史滄桑,成就了這一江南名勝的遠近聞名。而亦古亦今則是指1959年10月1日在“煙雨樓”成立了南湖革命紀念館,從此,古代“煙雨樓”的身份發生了轉變,有了今天特殊的地位。

對于那些從舊社會過來的文人畫家來說,親身經歷了歷史的大變遷,積極用新的筆墨去表現時代,去為新社會服務。而南湖的自然風光與傳統山水畫的緊密關聯,對于山水畫家來說乃得心應手。

較早畫南湖紅船的朱屺瞻

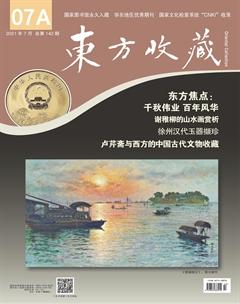

根據上海人民美術出版社《大道存真·紀念朱屺瞻先生120周年誕辰》一書,筆者推斷中國畫家中最早以建黨題材來畫南湖紅船的,現在可考的,除了余彤甫1957年作《南湖》以外,應是朱屺瞻(1892—1996)于1961年7月10日創作的《南湖留勝跡》(圖1)。作品畫面以傳統山水畫三段式的構圖畫南湖全貌,中景的湖心島不僅處于畫面的中間,而且所占位置最大;“煙雨樓”和作為會址的紅船盡在畫面之中。如果不看題跋,這是一幅典型的山水畫,而且在筆墨上也表現出了鄉野的趣味,毫無時代的裝飾和題材上的刻意。特別有意思的是,畫面中有一戴著草帽、背著畫夾子、拿著筆的畫家,正走在上紅船的木板上,應該是畫家的自畫像。

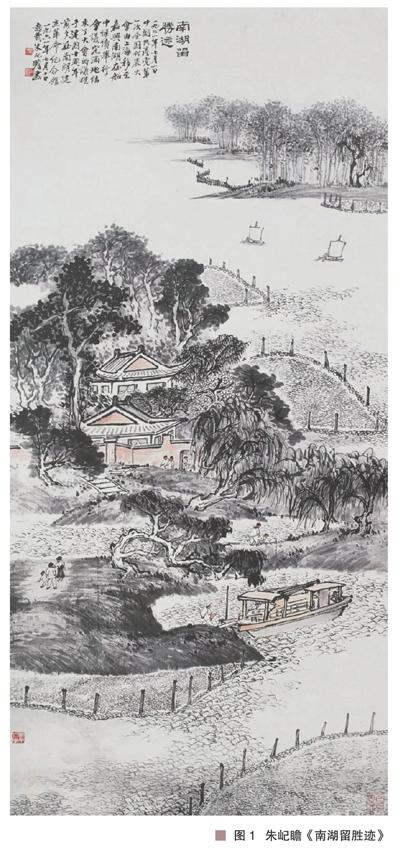

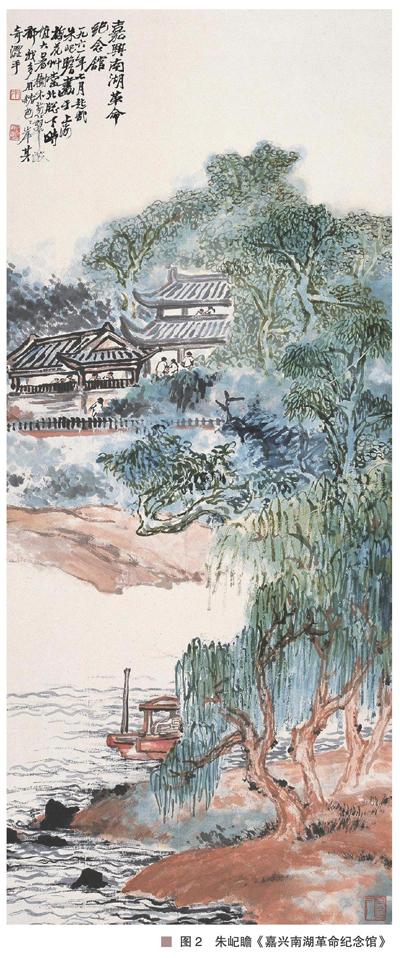

還有一幅是著錄于西泠印社出版社的《藝海名家書畫精選》,為朱屺瞻創作于1961年的《嘉興南湖革命紀念館》(圖2),更多地體現了傳統山水畫的筆墨功力。畫面中,在郁郁蔥蔥的雜樹掩映之下,革命紀念館微微露出一角,象征革命搖籃的嘉興游船在叢樹與水波掩映下,成為畫家馳騁筆墨色彩的大舞臺,行筆老辣拙樸而靈動,設色濃烈厚重而無火氣,呈現出奔放粗獷、野趣橫生的藝術效果。作品墨色交輝,氣勢磅礴,具有鮮明的民族特色和個人風格。

顏文樑的“中國版日出印象”

中國美術館鎮館之寶之一的《南湖旭日》(圖3),是顏文樑(1893—1988)于1964年在浙江美術學院(現為中國美術學院)授課期間創作的油畫作品。它被譽為顏文樑一生的代表作品之一,其畫面從光線明暗、構圖層次、顏色變化等,都展現了顏文樑收放自如的油畫技巧以及對色彩、光色的長期研究。就技法而言,畫面可見薄涂、厚貼等顏文樑所總結的“油畫八法”,筆觸細膩而靈動。以色彩而言,白、黃、紅、藍、紫各種色塊在畫布上徐徐推展,表達了旭日東升、晨曦初照時,朝霞與南湖水面呈現了水天一色、長波十里的景象。

這幅作品描繪了“南湖紅船”的畫舫。畫面右側是南湖的地標性建筑“煙雨樓”,而畫面上方為一輪冉冉升起的旭日,朝陽初起象征新生事物的朝氣與蓬勃生機。在旭日的映照下,南湖、畫舫、“煙雨樓”等共同構成了優美的畫面。南湖紅船是顏文樑的經典作品,徐悲鴻嫡孫、美術評論家徐驥在《100幅名畫里的中國美術史》中評價其為中國美術史的經典油畫之作,是“中國版的日出印象”。作品著意于對自然靜物的摹繪中,鋪陳開對革命歷史光輝歲月的回憶,展現出歷史主義的沉穩氣質。

畫南湖紅船最多的錢松喦

錢松喦(1899—1985)是在表現南湖紅船這一題材中創作作品最多的畫家。

大概是1957年,他“旅杭過嘉興南湖”時就畫了一幅《南湖》寫生。畫面中近景是柳岸和系舟,遠處是“煙雨樓”。特別需要說明的是,近景中的船并不是那條作為中共一大會場的船。關于那條作為會場的船,由于中共一大會議是租用的游船,而此后原船已不可追蹤,同類游船也已絕跡,故1959年在籌建南湖革命紀念館時,根據老船工的回憶,仿制了單夾弄絲網船模型,得到了中共一大代表董必武的肯定,遂據此放大仿制成為今天所見的這條具有特殊符號意義的紅船。錢松喦1957年創作的《南湖》寫生,收錄在江蘇人民出版社的《江蘇畫家旅行寫生集》之中。而將其與余彤甫同年所作的《南湖》相比較,錢松喦在“寫生”的范疇內,其選景、構圖與表現都已經超出一般的畫家,而表現出后來他在山水畫創作方面有所成就的邏輯關系。

此后,錢松喦一畫再畫南湖時,畫面就發生了很大的變化,重要的是出現了具有符號性的那條船。其中著錄于江蘇鳳凰文藝出版社《紅色經典——新金陵畫派社會主義寫生作品集》的《南湖》(圖4),雖然該畫的結構比較簡單,可是畫面中不僅出現了紅船,而拱橋上的5個孩子正在走向紅船,其中的寓意則非常深刻。錢松喦作為在革命圣地主題繪畫創作中貢獻巨大的老畫家,其非常巧妙的構圖,示范性地表現了新中國山水畫的新傳統。

錢松喦另一幅稍后所作的《南湖》(圖5),曾著錄于西泠印社出版社《藝海名家書畫精選》。畫面結構復雜但精心安排:近景是松和竹,寓意常青;中景是拱橋,但柳樹和盛開的桃花,則表明春天的一切;遠處的柳樹掩映中是紅船,雖然在上方的遠處,卻是點睛之筆,表現了題材的意義。作品以青綠設色顯現的是春暖花開的季節,彰顯出革命勝利后的新景象。

隱喻性強的陳佩秋《南湖煙雨樓》

這是著錄于西泠印社出版社《藝海名家書畫精選》中,著名畫家陳佩秋(1923—2020)所作的《南湖煙雨樓》(圖6)。根據后來的題識可知,此為創作于上世紀六七十年代的一件山水畫作。與當時眾多以南湖為創作題材的畫作不同的是,畫家采用俯視的角度,深情地描繪了煙柳畫橋的南湖美景。昔日的革命之舟——紅船,吸引了前來參觀瞻仰的人們。一艘艘滿載著戰士的小船從四面八方向游船靠攏。人們喜笑顏開,手拿紅旗,似乎是要將革命的火種永遠傳遞給子孫后代。

此作在傳統筆墨的基礎上,還具有很強的實地寫生特點,且俯視的角度使畫面視野顯得非常開闊。畫家巧妙運用了游船與周圍環境的色彩對比、疏密對比,不但突出了所要表現的主題,而且使畫面色彩在協調中有對比,取得了豐富的視覺感受。

氣象清新的朱梅邨作《南湖勝跡革命第一船》

朱梅邨(1911—1993)少年與吳湖帆學畫時,得便飽覽吳湖帆之梅景書屋所藏歷代名畫,朝夕觀摩,悉心臨摹。尤對吳湖帆的水墨溶化、煙云渲染,及若有若無、控虛控實的技法,領會無遺。后來又遍游名山大川,融會貫通,形成自己風格。他能與會古人,另辟新徑,畫格富時代氣息。其畫的山水,極巔崖崛峙、江濤洶涌之妙,有如他上世紀六七十年代所作的《南湖勝跡革命第一船》(圖7)。

此幅著錄于法國東方藝文出版社《激情燃燒的歲月——新中國題材專輯》(朱梅邨作品選之三)的作品,全篇畫的是南湖景色。但畫家卻將南湖紅船作為重點描繪對象,構思巧妙之處在于將歌頌式的題材以浪漫手法處理,革命激情融入自然風光與名勝景點中,寫實中見抒情,意境營造與歷史情懷兼顧,不淪于刻板說教,在藝術創作與政治題材中取得均衡,并且在技法上取工筆和寫意相結合,用色恬淡,調子趨輕盈明快,具氣象清新之感。

金松、孫遜筆下的“紅船會議”人物

出現在1991年“慶祝中國共產黨建黨70周年浙江省美術作品展覽”上的精品國畫《一九二一年七月·南湖》(圖8),則是畫家金松(1958—)將作品表現集中在建黨事件自身,以及人物形象的塑造之上。畫家以裝飾性的手法,將與會代表安排成“全家福”合影的方式,讓人們看到了南湖紅船之上中共第一次黨代會代表的風采。

而在紀念建黨80周年時,現藏于寧波市美術館、著名油畫家孫遜(1932—)在2001年所作油畫《南湖船上》(圖9),則直接表現的是在紅船上開會的場景。深褐色調的凝重能讓人們想到從上海轉移到南湖的艱險,而代表們手中的文件,似乎又在表現討論審議“中國共產黨綱領草案”與“中國共產黨宣言草案”的嚴肅,這聚焦于特定瞬間的畫面,反映了主題繪畫創作在新世紀發展的狀況。且無論是金松的《一九二一年七月·南湖》,還是孫遜的《南湖船上》,兩幅作品畫面均表現了“一大”代表們在南湖畫舫內艙召開會議時的場景,其畫面可與保存在南湖革命紀念館中的一幅“一大”南湖船中內景照片相對應。

何紅舟、黃發祥的《啟航——中共一大會議》

此后,何紅舟(1964—)、黃發祥(1953—)在2009年所作,現藏于中國美術館,出現在國家重大革命歷史題材創作工程中的第二稿(最終稿)油畫《啟航——中共一大會議》(圖10),則將瞬間定位在黨代表上船的時刻:人物之間左顧右盼的互動,同樣表現出特殊歷史時期的緊張氣氛。

作品采用寫實主義的手法,再現了中共一大南湖會議的歷史瞬間:13位一大代表正在登船。在畫面中,毛澤東處于構圖的中心,身著藍色長衫,肩挎包袱,正站在船頭回首眺望,顯得意氣風發,這種安排和描繪使他成為人物組群的視覺焦點。壓頂的烏云意味著山雨欲來,也暗喻了當時黑暗的社會環境;而遠處東方的曙光,又與游船上的中共一大代表們融為一體,暗喻了革命曙光的顯現。黑暗與光亮,烏云的壓迫力與代表們的堅強意志,形成了鮮明的對比,從而進一步表現出了革命的艱難和黨的創建者們英勇無畏的精神。

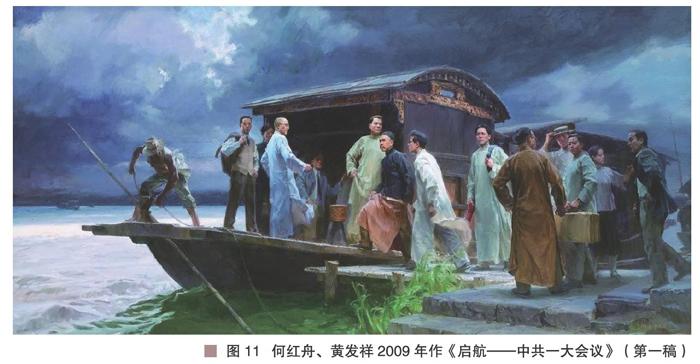

而它的第一稿同樣精彩(圖11),并且也入選了浙江重大文化歷史題材美術創作工程作品。作者采用寫實主義的手法,將船工的褐紅肌膚,李漢俊的褐灰馬甲、董必武的半截橘色長衫與何叔衡的褐黃衣服、王會悟的深褐裙子串連起來。褐色的船幫、棕色的船身與大塊墨綠色的天空圍繞著眾人,使整個畫面氣氛顯得和諧、莊重而又嚴肅。畫面中李達、陳潭秋、劉仁靜、毛澤東的藍、黃、白、灰等淺色衣服被襯得更突出,這些淺色又使整個畫面顯得穩定平和又富有節奏感。

同時畫面里,天空中耀眼的白色好像從湖面升騰而起,正在逐漸向四周彌漫,一直蔓延到湖邊的階梯,這道亮色曲線似地凸顯了畫面中的人物,也把我們的目光引向了畫面中心的毛澤東。他的淺灰色衣服將臉襯得更加紅潤,他樸素的衣著站在人群中顯得親切隨和,唯有他炯炯的目光顯得與眾不同。他背著黑色包袱,手中拿著紅色雨傘,風塵仆仆又步伐堅定……畫面使人產生美好的遐想,想到現在來之不易的幸福生活,觀者的心情不禁為之感動。

特別值得一提的是,無論孫遜的《南湖船上》,還是何紅舟、黃發祥的兩稿《啟航——中共一大會議》,這三幅出現在新世紀的建黨題材作品,將數十年來一直以表現遺跡為主的構思構圖,變為脫離表現遺跡的方式,并直接表現與會者以及會議過程的具體細節,將建黨題材的表達向前推進了一步,顯現了新時期在革命歷史主題繪畫創作方面的特色。

南湖紅船上的中共一大召開,是開天辟地的大事件。而縱觀半個多世紀以來名家畫筆下的南湖紅船,可見這些佳作有著不同的選題角度,也有著不同的構思立意和表現形式。它們豐富的表現填補了歷史圖像的缺失,是今天用以回顧和觀瞻的重要資料。