映照時空的精神脈動

徐朝

“幾回回夢里回延安,雙手摟定寶塔山。”

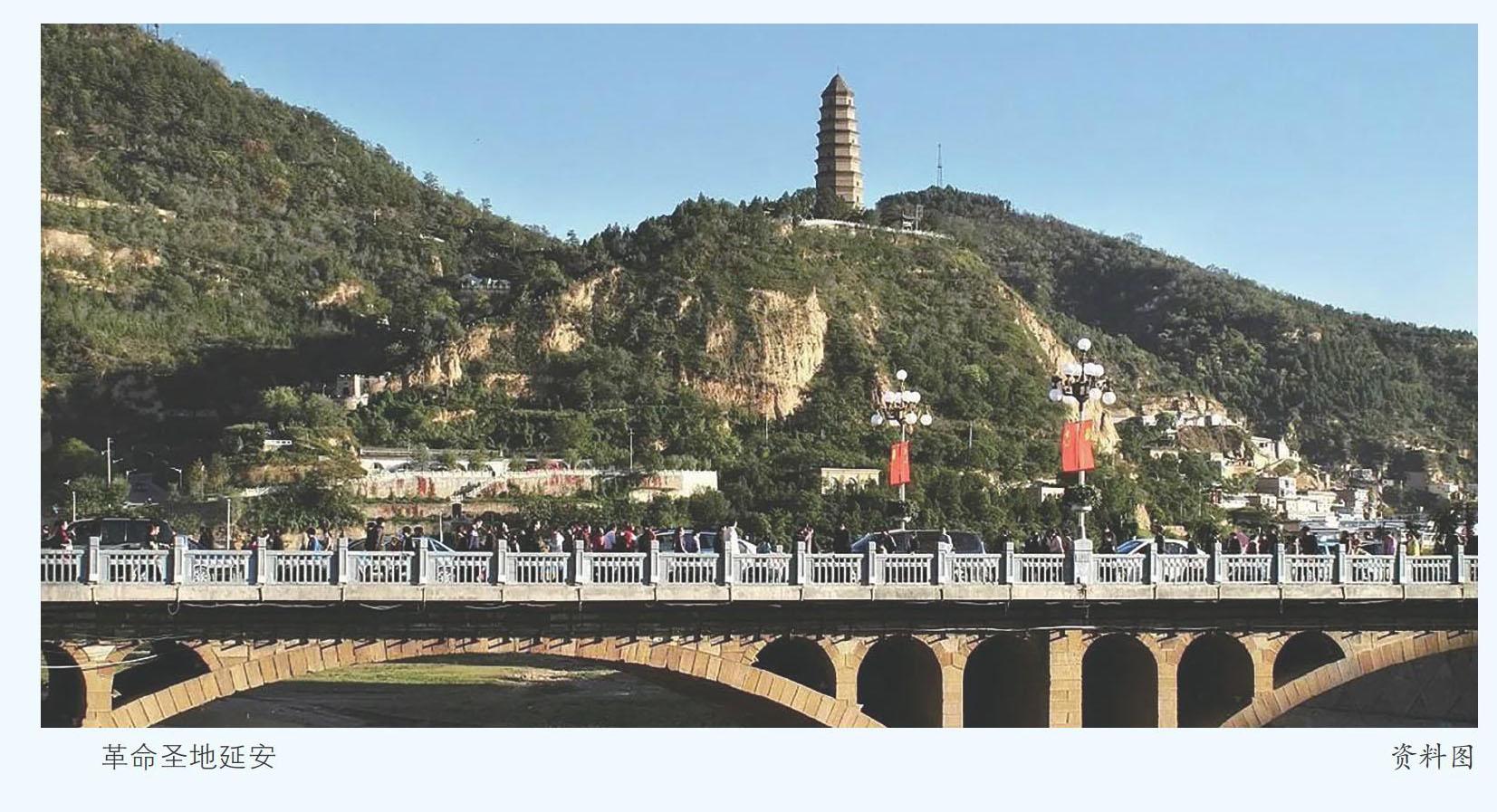

從1935年到1948年,毛澤東等老一輩無產(chǎn)階級革命家在延安戰(zhàn)斗生活了13個春秋,孕育了光照千秋、永放光芒的延安精神,成為中國革命和建設(shè)的偉大精神動力。

2021年4月19日,“從延安到北安——跟黨走、奮斗行”大型主題采訪第一分隊來到革命圣地延安,追隨革命先輩的足跡,探尋當(dāng)年赴東北創(chuàng)建根據(jù)地的干部團(tuán)成員身上的精神烙印,仍能觸摸到那跨越時空、跨越地域的精神脈動。

堅定正確的政治方向

站在延安楊家?guī)X革命舊址中央大禮堂,聽著講解員的介紹,記者眼前浮現(xiàn)出一副副生動的面孔——他們或許衣衫襤褸,或許瘦弱疲憊,但他們的眼神是那么執(zhí)著,神情是那樣堅定。1945年4月23日,黨的七大勝利召開,毛澤東思想被寫進(jìn)黨章,成為全黨的指導(dǎo)思想。這是黨在新民主主義革命時期召開的最重要的一次代表大會,以“團(tuán)結(jié)的大會,勝利的大會”載入史冊。鮮為人知的是,很多代表是歷盡艱辛才抵達(dá)延安的。其中,有不少代表來自淪陷區(qū),要通過敵人的封鎖區(qū),因?yàn)榻煌ú槐悖械尿T馬,更多的是步行;有的化裝成商人、小販或乞丐,甚至走了一年多;有的在路上遇到敵人襲擊而身負(fù)重傷,甚至犧牲在途中。

堅定正確的政治方向是延安精神的靈魂。在延安時期,黨堅持把實(shí)現(xiàn)社會主義的奮斗目標(biāo)和共產(chǎn)主義的遠(yuǎn)大理想落實(shí)到拯救民族危亡、爭取民族獨(dú)立、實(shí)現(xiàn)人民解放的使命擔(dān)當(dāng)上。盡管這一時期,黨面臨著極其復(fù)雜的外部環(huán)境挑戰(zhàn)和極其艱苦的內(nèi)部困難考驗(yàn),但以毛澤東同志為核心的黨中央領(lǐng)導(dǎo)集體,堅持實(shí)事求是的思想路線,科學(xué)地分析和判斷國際國內(nèi)形勢,準(zhǔn)確地把握各種歷史機(jī)遇,及時調(diào)整戰(zhàn)略策略和方針政策,糾正黨內(nèi)存在的錯誤認(rèn)識,始終保證黨所領(lǐng)導(dǎo)的事業(yè)沿著正確的政治方向前進(jìn)和發(fā)展,使得中國革命最終走向勝利。堅定正確的政治方向,是理想信念與肩負(fù)使命的內(nèi)在統(tǒng)一。

解放思想實(shí)事求是的思想路線

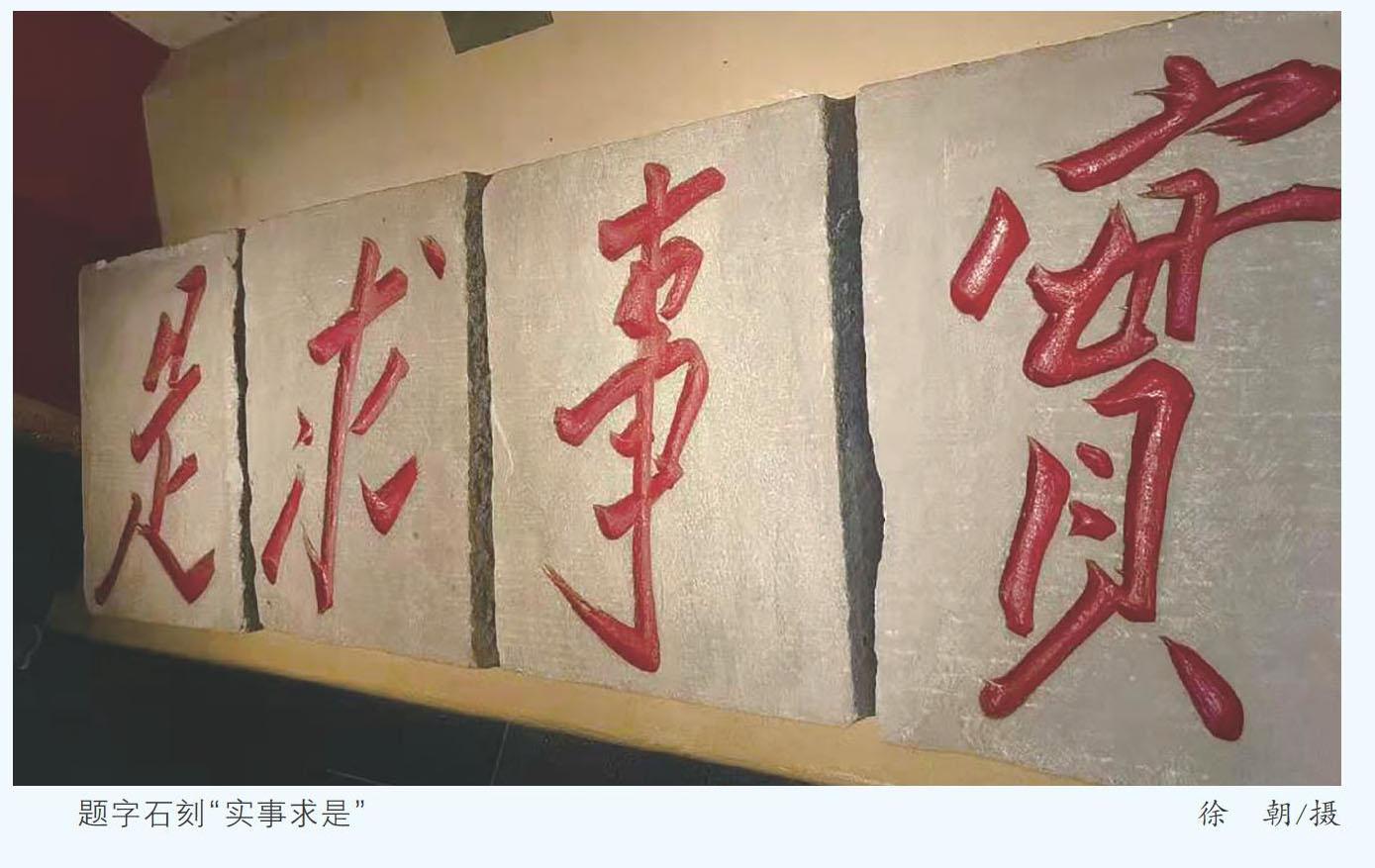

在延安革命紀(jì)念館,四塊兩尺見方的題字石刻“實(shí)事求是”格外引人注目。中國延安干部學(xué)院副教授李德迎告訴記者,這是延安時期毛澤東為中共中央黨校題寫的校訓(xùn)。

中共中央黨校是專門培養(yǎng)黨的中高級理論干部的學(xué)校,黨校的教學(xué)方法是理論聯(lián)系實(shí)際,通過研學(xué)馬列主義的理論,解決中國革命的實(shí)際問題。但是,由于黨內(nèi)主觀主義學(xué)風(fēng)的存在,常常受到教條主義的嚴(yán)重干擾。1943年,為了給學(xué)員創(chuàng)造更好的學(xué)習(xí)環(huán)境,活躍師生的精神文化生活,中央黨校修建了一座占地千余平方米的大禮堂。禮堂將要竣工時,毛澤東應(yīng)中央黨校同志的請求,叫人拿來四張兩尺見方的麻紙,秉筆沉思片刻,即飽蘸濃墨,迅速揮毫,“實(shí)事求是”四個蒼勁有力的大字躍然紙上。

1942年,整風(fēng)運(yùn)動在全黨范圍內(nèi)大規(guī)模開展。整風(fēng)運(yùn)動明確提出“反對主觀主義以整頓學(xué)風(fēng),反對宗派主義以整頓黨風(fēng),反對黨八股以整頓文風(fēng)”的任務(wù),確立了“懲前毖后,治病救人”的方針。整風(fēng)運(yùn)動用馬列主義理論武裝了全黨,樹立了實(shí)事求是的思想路線,形成了黨的“理論聯(lián)系實(shí)際、密切聯(lián)系群眾、批評與自我批評”的三大作風(fēng),增強(qiáng)了各級黨員干部的黨性觀念,加強(qiáng)了黨內(nèi)的團(tuán)結(jié)和統(tǒng)一,為黨的七大勝利召開和抗日戰(zhàn)爭、解放戰(zhàn)爭取得最后勝利,奠定了思想基礎(chǔ)和組織基礎(chǔ)。

回顧黨中央在延安的13年歷史,在民族矛盾和階級矛盾交織的復(fù)雜環(huán)境中,我們黨把馬克思主義基本原理與中國國情和中國革命的具體實(shí)際相結(jié)合,作為制定路線、方針、政策和行動綱領(lǐng)的依據(jù),做出一系列重大決策,才使我們把握住了歷史發(fā)展的脈搏和契機(jī),通過堅韌不拔的努力,使“幾乎不可想象的”勝利變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。

全心全意為人民服務(wù)的根本宗旨

“東方紅,太陽升,中國出了個毛澤東。他為人民謀幸福,呼兒嗨喲,他是人民大救星。”在延安文藝紀(jì)念館,講解員告訴記者,唱遍全國的《東方紅》就是延安文藝座談會后,農(nóng)民歌手李有源根據(jù)陜北民歌《白馬調(diào)》改編的。他對著東升的太陽有感而發(fā),唱出了陜北農(nóng)民對共產(chǎn)黨的無限熱愛,唱出了共產(chǎn)黨人為人民謀幸福的初心。

戰(zhàn)士幫助百姓送糞肥、收莊稼、推碾子、修房子、挑水、掃院,老大娘給我軍傷員喂飯,新年時百姓扛著年豬勞軍……在轉(zhuǎn)戰(zhàn)陜北的一年間,邊區(qū)160萬群眾為保衛(wèi)黨中央做出了重大貢獻(xiàn)。面對國民黨軍隊的進(jìn)攻,全邊區(qū)組織了兩萬余人的游擊隊和十多萬民兵,大力開展游擊戰(zhàn)爭,配合主力部隊作戰(zhàn)。邊區(qū)的男女老少抬擔(dān)架、送軍糧、做軍鞋,積極支援前線,寧肯吃糠咽菜,也要把僅存的一點(diǎn)糧食送給自己的軍隊。

延安時期,我們黨把全心全意為人民服務(wù)的根本宗旨貫徹到每一項具體工作之中,并賦予其更為豐富的內(nèi)涵。毛澤東主席在張思德同志追悼會上發(fā)表題為《為人民服務(wù)》的講話,明確闡述了共產(chǎn)黨和共產(chǎn)黨所領(lǐng)導(dǎo)的軍隊一切工作的根本宗旨,并將其提高到共產(chǎn)黨人的世界觀、價值觀和人生觀的高度進(jìn)行深刻論證。由此,“為人民服務(wù)”這幾個字,不但成為中國共產(chǎn)黨和黨所領(lǐng)導(dǎo)的一切組織機(jī)構(gòu)全部工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),也成為中國共產(chǎn)黨每名黨員應(yīng)該奉行的人生格言。

“與人民利益適合的東西,我們要堅持下去;與人民利益矛盾的東西,我們要努力改掉。這樣我們就能無敵于天下。”中共延安市委黨校黨史黨建教研部副教授王錦霞介紹,延安時期,中國共產(chǎn)黨之所以能在陜甘寧地區(qū)創(chuàng)建人民政權(quán),并將執(zhí)政區(qū)域不斷擴(kuò)大,靠的是全心全意為人民服務(wù)的精神指針和具體行動,黨以解決人民的生產(chǎn)生活問題為己任,辦醫(yī)院、辦保育院、辦識字班,當(dāng)時的陜甘寧邊區(qū)政府被譽(yù)為“實(shí)行民主政治的典范”。

在黨的七大上,“全心全意為人民服務(wù)”作為我們立黨的根本宗旨被寫入黨章,并成為我們黨一直堅持的根本宗旨。

自力更生艱苦奮斗的創(chuàng)業(yè)精神

“共產(chǎn)黨也有他的作風(fēng),就是:艱苦奮斗!這是每一個共產(chǎn)黨員,每一個革命家的作風(fēng)。”

在延安,記者深切地感受著“自力更生艱苦奮斗”這一傳家寶的魅力。毛澤東自己種菜,朱德成為種地行家,周恩來、任弼時被評為紡線能手……在昏暗的窯洞中,毛澤東和普通群眾一樣吃小米飯、穿粗布衣。在物質(zhì)條件極度匱乏的情況下,卻誕生了一篇篇對中國革命產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響的光輝著作,比如,大家熟知的《整頓黨的作風(fēng)》《新民主主義論》《愚公移山》《紀(jì)念白求恩》等。

1941年,由于日本帝國主義的瘋狂進(jìn)攻和殘酷“掃蕩”以及國民黨頑固派的軍事包圍和經(jīng)濟(jì)封鎖,“不準(zhǔn)一斤棉花、一粒糧食、一尺布”進(jìn)入邊區(qū),再加上自然災(zāi)害的侵襲,陜甘寧邊區(qū)的財政、經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)極為嚴(yán)重的困難。毛澤東后來回憶說:“我們曾經(jīng)弄到幾乎沒有衣穿,沒有油吃,沒有紙,沒有菜,戰(zhàn)士沒有鞋襪,工作人員在冬天沒有被蓋。”黨中央提出“發(fā)展經(jīng)濟(jì)、保障供給”的方針,號召解放區(qū)軍民自力更生,克服困難,開展大規(guī)模的生產(chǎn)運(yùn)動。王震率領(lǐng)的三五九旅在1941年開進(jìn)野草叢生、野狼成群的南泥灣,不到三年,便把這里變成了“陜北江南”。

自力更生艱苦奮斗的創(chuàng)業(yè)精神,是延安精神的特質(zhì),是中國共產(chǎn)黨人永不褪變的政治本色。當(dāng)年,美國記者斯諾深入延安采訪后,把烙上艱苦奮斗精神的共產(chǎn)黨人和人民軍隊看成是一支“神奇的隊伍”——雖然衣衫襤褸、缺槍少彈,但具有一種特殊的力量。他把這種力量稱作“東方魔力”, 并斷言這是中華民族的“興國之光”,“上帝也征服不了”“是無法打敗的”。

歷史為證,偉大的中國共產(chǎn)黨是無法打敗的,偉大的中國人民是無法打敗的。

“延安是個神圣的地方,在這里,共產(chǎn)黨把革命的圣火傳遞到全中國。”延安市政府研究室原二級調(diào)研員閆偉東滿懷深情地告訴記者,當(dāng)年中央派出赴東北的干部團(tuán),在延安精神的哺育下,政治堅定、對黨忠貞。他們具有為人民服務(wù)的政治品質(zhì),思想靈活,能夠理論聯(lián)系實(shí)際,想辦法克服困難解決問題;他們具有自力更生的能力和艱苦奮斗的作風(fēng);他們不計個人得失,帶著延安精神、延安作風(fēng)、延安經(jīng)驗(yàn)奔赴東北。用這樣的精神、這樣的作風(fēng)開展工作,必然使黑龍江的各項事業(yè)都有很大的發(fā)展。后來的黑龍江“四大精神”就是延安精神在黑土地的生根發(fā)芽、繼承弘揚(yáng),黑龍江的“四大精神”和延安精神一脈相承。

發(fā)揚(yáng)紅色傳統(tǒng),傳承紅色基因,賡續(xù)精神血脈。斗轉(zhuǎn)星移,時光流轉(zhuǎn),延安精神一直伴隨著滾滾延河水,超越了時空界限,散發(fā)著永恒的光芒。?

編輯:張佳蕊