雙“益”齊頭并進,創新引領發展

——杭州蕭山匯運家庭農場發展紀實

沈柏堯 王華英

導讀:杭州蕭山匯運家庭農場成立于2017年9月,基地面積150畝(10 hm2),年總產值150萬元,是蕭山區級示范性家庭農場。受益于城市創新發展釋放的紅利,農場有了較大的發展,并在種植模式、種植技術、銷售模式上進行了創新,提高了經濟效益,且通過品質把控,保證了產品質量,一定程度降低了環境污染。農場在飛速發展的過程中,接受了政府的扶持,還不忘初心,反哺社會,并提出2點發展愿景。

杭州蕭山匯運家庭農場(以下簡稱農場)位于浙江省杭州市蕭山區益農鎮四圍墾,東臨紹興市濱海新城、南鄰紹興市柯橋區、北靠杭州錢塘新區,離杭州蕭山國際機場15 km、蘇紹高速公路益農出口僅6 km,地理位置優越,交通便捷;農場土地屬于錢塘江口與杭州灣區域,由20世紀六七十年代的錢塘江灘涂圍墾而成,當時鹽堿化程度嚴重,經過幾十年的改造,已經得到了改善;基地土壤為砂壤土,有夜潮性,土壤肥力高,改良后特別適合生產蔬菜等經濟作物和糧油作物。

農場成立于2017年9月,現有主要成員3人,都有著超過20年的農業創業背景。場長沈柏堯,農藝師,農場法人,2020年從大型國有農場下海創業,主要負責農場的整體規劃、作物布局與產品銷售工作,先后被評為杭州市級科技示范戶、優秀農產品營銷大戶,蕭山區級食品安全先進個人、優秀學員;副場長中專畢業,助理會計師,負責農場財務、農產品監測、農資進出管理工作;助理場長,負責農場安全生產、生產技術、臨時工的安排、治安及基地管理工作。基地面積150畝(10 hm2),以種植韭蔥、芹菜、魚腥草、毛豆、水稻等為主,年總產量270 t左右,總產值150萬元,年利潤30萬元,被評為蕭山區級示范性家庭農場。

1 城市創新發展釋放的紅利帶動農場發展

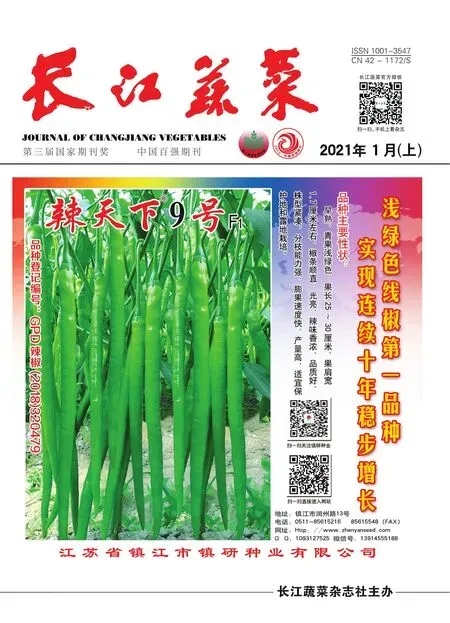

韭蔥新品種試驗測產

農場地處長三角經濟優勢帶,為長三角城市群的核心位置。特別是2016年G20峰會的舉辦,成為杭州城市創新發展的引爆點,數字經濟第一城、互聯網第一城、宜居宜業最佳城市的稱號都為杭州集聚人口創造了條件,2022年即將舉辦的杭州亞運會更是為城市創新發展插上了翅膀。目前杭州有10余條地鐵線路在規劃建設,各類亞運場館、基礎設施的建設,吸引了全國各地的人來杭州創業、定居。據官方統計,2019年杭州人口凈流入55.4萬人,排全國第一。杭州正在由城市人口1 000萬能級向1 500萬能級的超大城市邁近。

過去農場的生產,偏離城市軸心,主要生產出口加工的速凍毛豆、甘藍、西蘭花等,比較效益低,隨著出口市場受阻,蔬菜銷量和經濟效益已大不如前。近幾年農場緊跟時代創新發展的步伐,進行了產業機構調整和產能升級,擴大種植市場暢銷的蔬菜品種,并確定與發展適合當地種植且受市民歡迎的韭蔥、芹菜和魚腥草等特色優勢產品,得到了較好的市場回報,每667 m2收益增加約300元。

2 創新種植模式

杭州蕭山人多地少,土地資源十分緊張。目前每667 m2土地的年租金已上升到1 500元,導致農產品生產成本偏高,削弱了市場競爭力。為提高土地利用率、土壤地力和土地產出率,降低地租成本,實現農場土地可持續發展,農場創新了種植模式。

2.1 提高復種指數

推廣應用韭蔥—韭蔥—毛豆、韭蔥—韭蔥—晚稻、1年3季韭蔥、1年5季芹菜避雨栽培等創新模式,大大提高了復種指數,在保證主要蔬菜品種周年均衡供應的同時,確保糧食種植面積。

2.2 實行水旱輪作

主要通過菜—菜—晚稻、菜—早稻—菜的種植模式實現水旱輪作,并利用冬季休耕季節對農田進行大水漫灌30天。通過以上措施,可降低土壤鹽分積累,平衡土壤pH值,改良土壤團粒結構,創造不利于病蟲害賴以生存的環境條件,減少病蟲害的發生,促進作物生長,改善作物品質,可節約化肥、農藥使用量10%。

3 創新種植技術

農場場長沈柏堯是20世紀80年代的全日制農業院校的大專畢業生,有30多年的農業從業經驗,經常與科研院所及農技推廣部門合作,取得了不少推廣和研究成果,近年來農場通過應用增產、節本、提高質量的創新技術,取得了較好的效益。

3.1 引進新品種

農場每年自主引進新品種進行試種。近年來先后引進韭蔥品種14個、毛豆品種3個、芹菜品種4個,篩選出永青、長白山特選等韭蔥品種,并在不同的季節選用合適的種植品種,如春季栽培永青韭蔥,夏秋種植長白山特選韭蔥;篩選出夏秋芹菜主栽品種黃心芹、冬春季芹菜主栽品種青芹、秋季主栽品種蕭農秋艷毛豆。新引進品種產生的產值占總產值的20%以上。

3.2 應用創新技術

農場近幾年重點推廣應用了食用菌渣覆蓋育苗技術、無紡布覆蓋育苗技術、生物菌肥應用、韭蔥免耕栽培技術、深井抽水降低土壤鹽分技術、蔬菜綠色高效防控技術等,都取得了較好的效果。如通過食用菌渣覆蓋育苗技術,提高了甘藍類蔬菜的育苗密度,秧本比由原來的1∶15提高到1∶30;秧苗成活率提高70%~80%,秧苗素質有所提高,且容易起苗,每667 m2節約成本100元左右;同時還可以防止土壤返鹽。

芹菜多層避雨栽培

芹菜多層避雨栽培

4 創新銷售模式

農場所在地市場經濟特別發達,營商環境和氛圍良好,農產品加工和交易網點多,在多重優勢下,農場在產品銷售模式上進行了如下創新。

4.1 民生產品

開發民生產品,如小麥、早稻、晚稻等糧食作物,直接賣給當地糧庫,一般占農場總產品的20%。

4.2 生鮮蔬菜

一是采收前市場行情特別好,但后期有風險的產品,采取預售的辦法,與客商商定該批產品的總價,并訂立合同,客商全額付清款項,以后不再因市場行情的波動調整價格。這種方式可最大化實現農場效益,占比40%。

二是市場行情不確定的蔬菜,以當地的合作社、營銷網點為平臺,由他們加工、整理、包裝后售往市場,占比40%。

5 品質把控

農場始終秉承“社會效益至上”的辦場理念,在農產品安全、環境保護上下足功夫。

5.1 嚴把源頭關,確保安全放心

從源頭抓起,選用優質高產、抗性強的品種;生產過程中,嚴格按照相關標準進行,病蟲害防治做到“預防為主、綜合防治”,優先采用生物防治、物理防治,化學防治做到選用高效、低毒、低殘留農藥,并嚴格執行安全間隔期;把好農藥、肥料等農資采購關,農資由專人負責采購,嚴格執行國家農產品安全操作規程,全年減少農藥使用1~2次。

5.2 平衡施肥,保護環境

農場重點推廣使用商品有機肥,每年使用總量在200 t以上,減少了污染源,同時也改良了土壤,提高了蔬菜品質。此外,還推廣使用生物菌肥,每667 m2用量25 kg,不僅提高了作物抗病蟲能力,還使化肥使用量減少15%。

6 反哺社會

近年來,農場享受了諸多的政府扶持政策,主要有種糧補貼、商品有機肥補貼、水稻灌水電費減免政策及農技創新項目實施補貼。農場主要成員也經常免費參加農技部門組織的各項技術培訓。經過幾年的發展,在能力范圍之內,農場也盡力反哺社會,主要表現為:一是每年吸納農民就業,按時足額發放農民工工資,發放額每年在30萬元左右。二是按時足額繳納土地租賃費,每年近23萬元。三是發揮農場的示范輻射效應,帶動農民致富。農場每年幫周邊的農戶采購新優種子,指導農戶識別病蟲害、合理使用農藥化肥,免費贈送新品種種苗,已服務50多戶農戶,輻射面積達300多畝(20多hm2)。農場至開辦以來已有100多戶、300多人受益,預計戶均年增收2 000元。正因為如此,農場各項事業得到了農戶們的支持,從未發生周邊農民損害農場的財務事件。

7 發展愿景

7.1 適當擴大經營規模,提高糧食生產能力

當前國際形勢錯綜復雜,中美戰略博弈、新冠肺炎在全球流行,嚴重影響了糧食生產和供給能力。一些產糧大國收緊了糧食出口,對缺糧國構成了糧食安全危險。而我國是全球糧食進口大國,為此,作為農業生產主體,農場有責任通過轉型升級,擴大糧食種植面積,生產更多的糧食。農場計劃增加糧食基地面積100畝(6.67 hm2),糧食生產能力由原來15 t增加到80 t。

7.2 發掘流通新業態,提升營銷能力

近年來,流入農業領域的社會資本不斷增加,蔬菜面積有所擴大,居民消費水平和習慣也逐漸發生改變。農產品滯銷現象時有發生,嚴重損害了農民的種菜積極性。發展流通新業態,提升營銷能力尤為迫切。今后農產品營銷將圍繞品牌運營,利用互聯網平臺,逐漸加強與商超、消費者的直接對接。同時,農場也將積極減少流通環節,以提高銷售效率。