巷道圍巖應力場分析及巷道支護機理研究

劉道龍 劉 東 劉志鑫

(山東能源棗礦集團濱湖煤礦,山東 棗莊 277000)

錨網索支護是通過錨索將巷道頂板錨桿群之間形成的壓應力拱結構與巷道頂板上方穩定巖層相連接,最大限度地利用上部穩定巖層提高圍巖-錨桿整體支護體系的穩定性與自身承載能力的支護方式[1-2]。錨網索支護在減少經濟浪費、減少工作面準備時間、加快工作面產生效益等方面的優點十分突出,是保障礦井安全生產、提高礦井高產高效水平的有效途徑[3]。濱湖煤礦16207工作面區段回風巷直接采用鄰礦錨網索支護方案進行支護,16207工作面區段回風巷埋深大、壓力環境復雜,導致巷道支護強度過大,造成經濟投入浪費、成巷速度慢、工作面準備時間長等問題[4-5]。

1 巷道圍巖情況

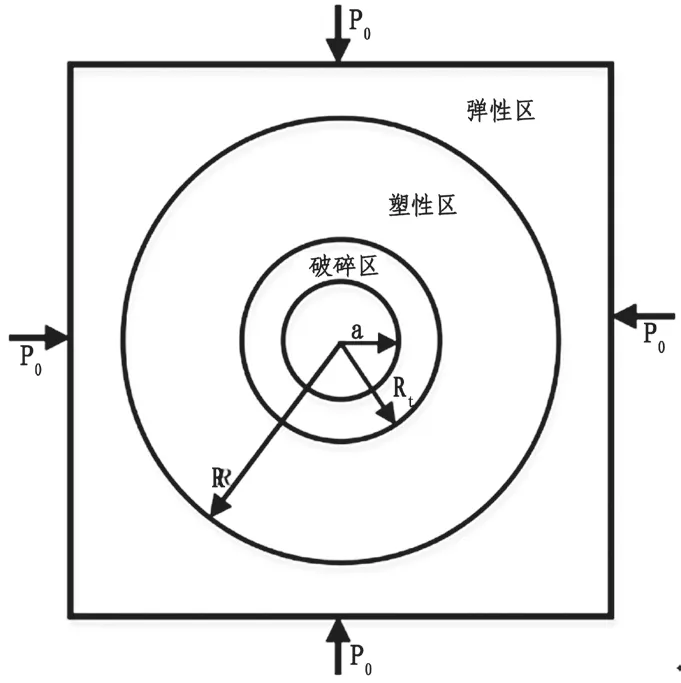

16207工作面區段回風巷道沿煤層走向掘進,煤層屬于煤層軟、底板軟、頂板軟的“三軟”煤層。巷道所處的地質條件和力學環境為:巷道埋深大,地應力大;巷道頂底板巖層為軟巖,巷道圍巖強度低,整體破碎,存在較多裂隙;成巷后支護效果不明顯,巷道變形破壞嚴重,需要進行二次支護或維修巷道,支護成本高,影響工作面正常生產等。巷道在掘進過程中圍巖應力向深部轉移,塑性區擴大,巷道破壞符合圓形孔彈塑性力學原理,巷道破壞圍巖分為破碎區、塑性區、彈性區,具體情況如圖1。

圖1 無支護時巷道圍巖分區圖

2 巷道圍巖應力分布規律

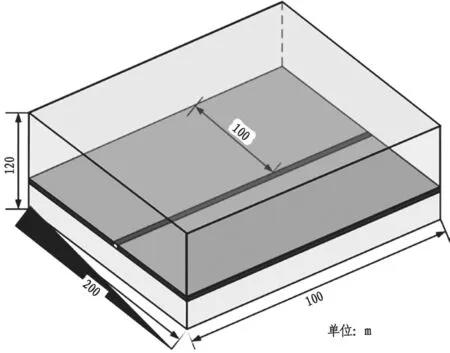

(1)幾何尺寸

精簡優化合理尺寸、形狀的幾何模型,保證數值模擬結果的真實性、可靠性。該模型尺寸為200 m×100 m×120 m(長×寬×高),區段回風巷斷面按現場實際情況為矩形,其尺寸為4.7 m×3.2 m(寬×高)。具體幾何尺寸如圖2。

圖2 巷道掘進幾何模型

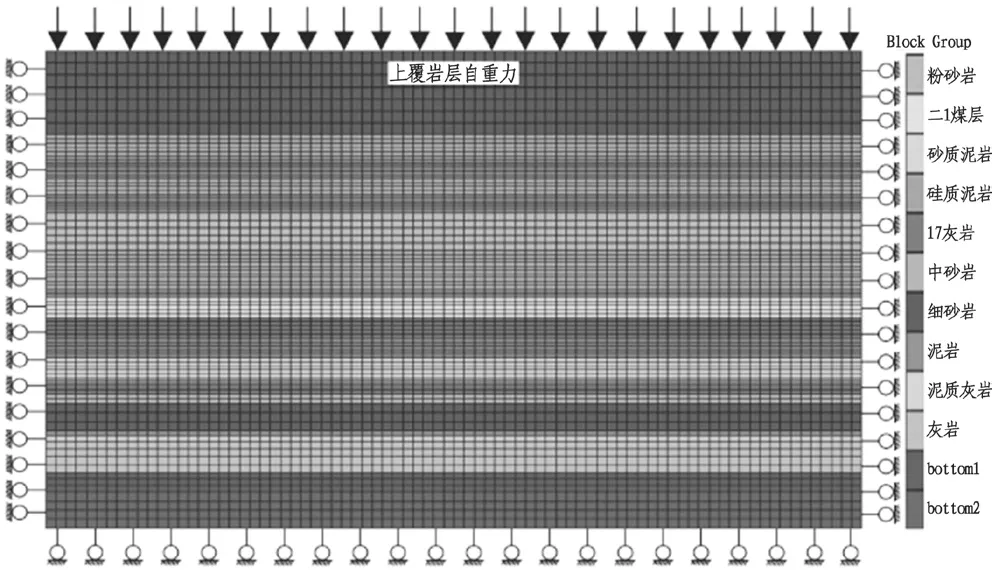

(2)模型建立及測點布置

① 模型建立

根據16207工作面區段回風巷道地質情況,煤層厚度0~8.8 m,平均厚度約為4.06 m,煤層傾角6°~9°,平均傾角為6°,巷道埋深432~483 m,取450 m。按照圖2巷道掘進幾何尺寸設定建立模擬模型,規格設置為200 m×100 m×120 m(長×寬×高),它由276 800個單元和295 407個節點組成。具體模型如圖3。

圖3 數值模擬模型

② 測點布置

在建立的數值模擬模型巷道表面布置監測點,x=(100,105)區間為巷道在模型中的水平位置,z=(52.98,55.98)區間為巷道在模型中豎直的位置。

(3)模型邊界及巖層物理力學參數

通過設置模型下部邊界z=0為滾動支座,簡化為位移邊界條件固定模型下部位移;通過設置模型左右兩邊邊界x=0和x=200為滾動支座,簡化為位移邊界條件固定約束模型左右位移;通過設置模型前后兩邊邊界y=0和y=100為滾動支座,簡化為位移邊界條件固定約束模型前后位移;在模型頂部施加均勻的垂直向下的應力以模擬覆巖荷載。為消除模型邊界給模擬計算過程中應力傳遞造成影響,設置模型時在已建立的模型左右兩側預留100 m的邊界保護煤柱。為有效模擬工作面頂板及巷道頂板向巷道空間移動,提前在煤層頂板與煤層上臨近巖層界面和底板與煤層下臨近巖層界面處設置interface。通過hist命令監測巷道表面位移量。

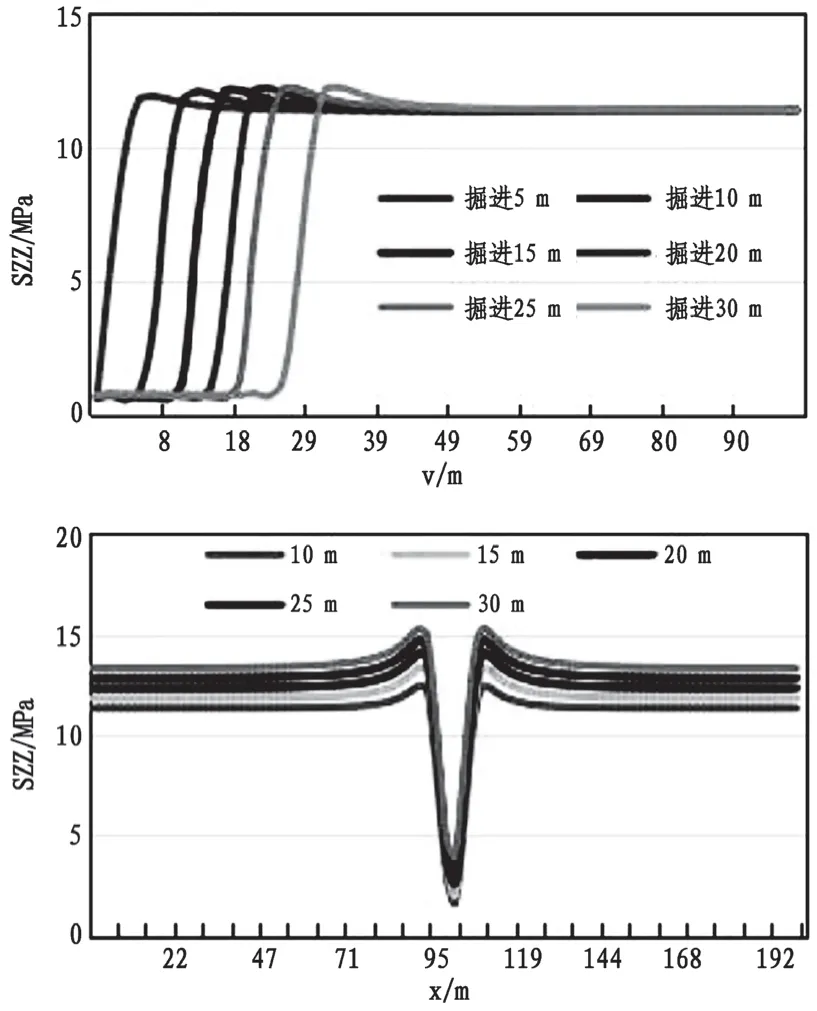

(4)巷道掘進過程中巷道圍巖應力分布

為消除邊界影響,在已建立的模型左側留設100 m煤柱,即模擬從100 m處的開口處向y軸方向掘進。每循環進尺0.8 m,每班2個循環,平均日進尺4.8 m,為方便模型開挖計算即取整5 m。故選擇最小掘進步距為5 m,分別開挖5 m、10 m、……100 m,通過數值模擬軟件模擬巷道動態掘進開挖。

巷道掘進過程中煤層內垂直應力變化規律:巷道掘進過程中,由于與巷道周圍形成平衡狀態的巖體被瞬間開挖,出現應力集中,巷道產生塑性破壞,巷道掘進面塑性區范圍與掘進面煤巖體應力的變化有著密切的關系。如圖4。

圖4 巷道循環開挖過程中巷道垂直應力分布曲線

當巷道掘進5 m時,巷道瞬間開挖,周圍巖體向掘進面擠壓,引起掘進面周圍較小范圍內巖體應力集中,巷道掘進面兩側與前方出現小范圍應力降低。掘進面前方3 m處應力最大,達到11.86 MPa左右,影響范圍4~6 m左右;巷道兩側應力在距巷道兩幫4 m處應力最大,達到11.93 MPa左右;應力影響范圍9~12 m左右。隨著巷道繼續開挖掘進10 m、20 m時,巷道周圍巖體支承壓力影響范圍逐漸增大,巷道掘進面前方5 m應力最大,達到12.19 MPa左右,影響范圍12~21 m左右;巷道兩側6 m支承壓力最大,達到13.32 MPa左右,應力影響范圍16~24 m左右;當掘進到25 m、30 m之后,巷道圍巖應力影響范圍基本趨于穩定,兩側與掘進面前方卸壓區范圍穩定在一定值內。

3 錨網索支護參數初步確定

3.1 錨桿參數理論計算

采用工程類比的辦法,經過技術、經濟比較和各自的適用條件,確定上巷支護方案如下:

(1)懸吊理論分析設計法

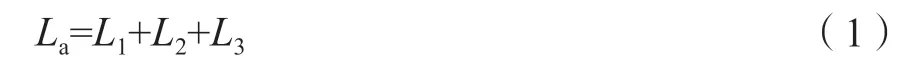

錨桿長度的計算公式為:

式中:La為錨桿長度,m;L1為錨桿外露長度,其值大小受錨桿的固定方式和類型影響;L2為錨桿的有效長度,m;L3為錨桿的錨固段長度,m。

16207回風巷埋深約450 m,主要用于工作面回采、回風、行人、管線敷設及運輸材料需要等,巷道設計長度787 m,煤層直接頂為泥巖,厚度達2.2 m,裂隙發育,底部為炭質泥巖,不穩定。可知巷道頂板上方存在厚度為2.2 m的不穩定泥巖層,共計不穩定巖層厚度為2.2 m,頂板錨桿有效長度不小于穩定巖層厚度。

單位平方米內錨固力為:

Q=KL1·a1·a2·γ=2×2.2×24=105.6 kN

(2)巷道破壞深度理論計算

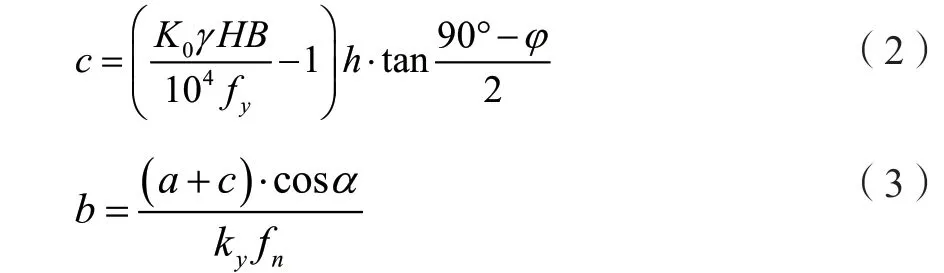

巷道掘進后煤幫最大破壞深度c、煤頂板最大破壞深度b:

式中:c為煤幫最大破壞深度,m;b為頂板巖層最大破壞深度,m;K0為巷道周邊擠壓應力集中系數;γ為上覆巖層平均容重,24 kN/m3;H為巷道埋深,m;B為采動影響程度參數;fy為煤層硬度系數;h為煤層厚度,3.2 m;φ為煤體內摩擦角,15°;a為巷道的半跨距,2.35 m;α為煤層傾角,6°;ky為待錨巖層的穩定性系數;fn為錨固巖層的硬度系數。

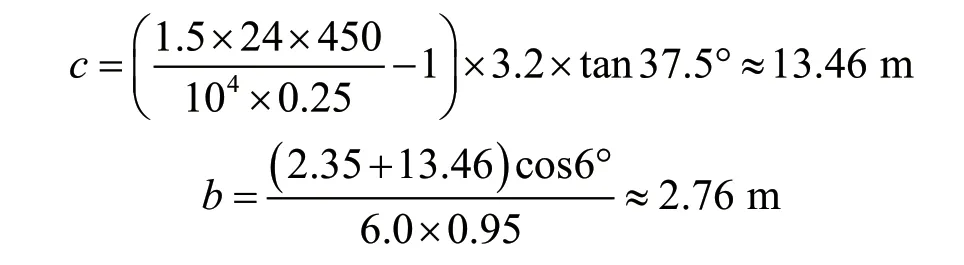

巷道斷面形狀為矩形:寬×高=4.7 m×3.2 m,應力集中系數取1.5,煤層直接頂為砂巖,硬度系數取6.0,穩定性系數取0.95。將相關參數代入得到:

3.2 錨索參數理論計算

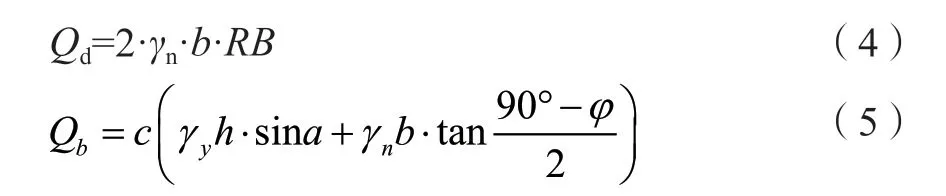

(1)頂板的壓力Qd及兩幫壓力Qb為:

由以上計算得出:Qd=544.824 kN

(2)錨索間排距

錨索間排距相等,間排距均為a,則:

經計算得a=2168 mm。

(3)頂板錨索長度L計算

設計初步確定頂板錨索長度為6 m。

(4)頂板錨索支護密度計算

單根錨索錨固力P由公式計算得到:

理論計算巷道頂板單位面積內需要錨桿的根數為3.14根,取整為3根。

4 結論

(1)巷道掘進期間,由于瞬間與巷道周圍形成穩定平衡狀態的巖體被開挖掉,出現應力集中,巷道產生塑性破壞,巷道所在巖層層面兩側及掘進面前方存在一個U型環狀支承應力區。巷道在及時支護條件下,隨著巷道不斷掘進,巷道頂底板圍巖移近量、巷道兩幫位移量由于受到應力集中導致巷道圍巖出現的塑性區范圍基本上變化不大,巷道圍巖頂板、兩幫最大塑性半徑分別達到3 m、2.5 m。

(2)通過理論計算,結合該礦煤體松軟頂板控制難度較大,確定了頂部錨桿長度為3.0 m,幫部為2.5 m,間排距都為800 mm×800 mm,錨索長度為6 m,理論計算巷道頂板單位面積內需要錨桿的根數為3根。