冬作早熟馬鈴薯新品種區域適應性試驗研究

莫廷星 羅群 韋維 張友倩 蒙光炯

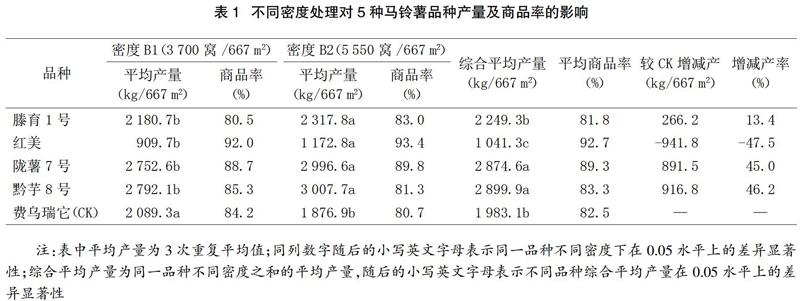

摘? ? 要:為探索不同馬鈴薯品種在貴州省三都水族自治縣的區域適應性,以篩選出適應性強、優質高產高效的新品種,結合貴州省特色糧食產業專項項目實施,開展不同品種同田對比試驗。試驗采用雙因素裂區設計,采取大壟(單壟雙行)栽培模式,因子一為品種,分別為滕育1號、紅美、隴薯7號、黔芋8號、費烏瑞它(CK);因子二為種植密度,分別為3 700窩/667 m2和5 550窩/667 m2。結果表明,隴薯7號、黔芋8號品種產量高,紅美、隴薯7號品種商品率最高,黔芋8號、隴薯7號、滕育1號均表現出比對照增產差異性顯著,綜合平均產量相比對照增產916.8 kg/667 m2、891.5 kg/667 m2和266.2 kg/667 m2,相比對照增產率為46.2%、45.0%和13.4%。

關鍵詞:早熟品種;馬鈴薯;區域適應性

文章編號: 1005-2690(2021)09-0018-02? ? ? ?中國圖書分類號: S532? ? ? ?文獻標志碼: B

貴州省是我國馬鈴薯主產區和商品薯生產基地之一,具有良好的生態資源優勢和區位優勢。稻田馬鈴薯種植面積約占貴州省馬鈴薯面積的1/5,上市時間在4月底至6月初,能較好地彌補南方菜用馬鈴薯市場的空缺,經濟效益較好,但普遍存在早熟優質品種推廣少、主栽品種退化嚴重、新品種更新換代較慢等制約早熟馬鈴薯產業發展的現象[1-5]。三都縣馬鈴薯上市時間在4月中下旬至5月中旬,較其他縣市提早15~20 d,自2014年以來當地一直以馬鈴薯費烏瑞它為主推品種,但費烏瑞它品種對晚疫病抗性較差。為篩選出適宜三都縣冬作區種植的早熟馬鈴薯新品種,進一步提升產業效益,2019年冬在三都縣周覃鎮新仰村開展了新品種不同密度雙因素裂區對比試驗,為選擇出適宜三都縣推廣的早熟馬鈴薯替代新品種提供科學依據和技術保障。

1? ?材料與方法

1.1? ?試驗地點

試驗地點在三都縣周覃鎮新仰村,海拔830 m,土壤質地為沙質土,肥力中等。

1.2? ?供試材料

1.2.1? ?參試品種

參試品種為滕育1號、紅美、隴薯7號、黔芋8號、費烏瑞它(由貴州省農作物技術推廣總站提供)。

1.2.2? ?肥料

肥料:復合肥(N∶P2O5∶K2O為15∶15∶15,來自龍蟒大地農業有限公司)。

1.2.3? ?有機肥

有機肥:金臨門有機肥(總養分≥12%,有機質≥45%)(來自寧夏伊品生物科技股份有限公司)。

1.2.4? ?農膜

農膜:膜寬100 cm、厚度0.01 mm(來自柳州市恒東塑料制品有限公司)。

1.3? ?試驗設計

采用雙因素裂區設計,設置3次重復。主區因素為品種(A因素),副區因素為種植密度(B因素)。A因素為5個品種(滕育1號、紅美、隴薯7號、黔芋8號、費烏瑞它),B因素為兩個種植密度水平(B1窩距30 cm,種植密度約3 700窩/667 m2;B2窩距20 cm,種植密度約5 550窩/667 m2)。

采用同田對比試驗,試驗田塊肥力均勻,采取單壟雙行錯窩播種,按照120 cm開廂,寬行80 cm、窄行40 cm,主區為6壟12行區、副區為3壟6行,行長5 m。種植密度B1窩距30 cm,單行播16株或17株,每壟33株,每個副區99株,每個主區198株,種植密度約3 700窩/667 m2;密度B2窩距20 cm,單行播25株,每壟50株,每個副區150株,每個主區300株,種植密度約5 550窩/667 m2。

小區間不留走道,重復間留走道100 cm,四周設保護行。采用雙層施肥技術,施用復合肥(80 kg/667 m2)和有機肥(80 kg/667 m2)。

1.4? ?試驗方法

各處理只進行雙因素變量試驗,田間管理方法一致,在馬鈴薯成熟后,各處理分別進行測產驗收,按大薯(≥100 g)、中薯(50~100 g)、小薯(≤50 g)的等級分別稱鮮重和統計粒數,計算商品薯率[6-9]。

1.5? ?數據統計

試驗數據采用Excel 2007軟件進行計算處理,運用統計軟件SPSS 17.0(Duncans 新復極差測定法)分析不同處理(A因素)的差異顯著性,運用獨立樣本T檢驗分析(B因素)的差異顯著性[10-16]。

2? ?結果與分析

由表1數據表明,從品種因子看,黔芋8號、隴薯7號、滕育1號均較對照增產,綜合平均產量分別為2 899.9 kg/667 m2、2 874.6 kg/667 m2和2 249.3 kg/667 m2,分別較對照增產916.8 kg/667 m2、891.5 kg/667 m2和266.2 kg/667 m2,增產率為46.2%、45.0%和13.4%,與對照費烏瑞它相比,綜合產量均達0.05的差異顯著性。紅美、隴薯7號品種商品率最高。

從種植密度因子看,滕育1號、紅美、隴薯7號、黔芋8號品種的種植方式以窩距30 cm種植的方式為最佳,與窩距20 cm的種植方式產量差異達0.05的差異顯著性。

3? ?結論

品種因子之間產量存在差異顯著性,黔芋8號、隴薯7號、滕育1號、品種產量均顯著高于對照費烏瑞它。品種因子之間商品率排序:紅美>隴薯7號>黔芋8號>費烏瑞它(CK)>滕育1號。

種植密度因子之間也存在差異顯著性,各品種均以5 550窩/667 m2密度種植的產量較高。

4? ?討論

綜合各方面因素,滕育1號、隴薯7號、黔芋8號、紅美在三都水族自治縣種植具有良好的區域適應性,其中黔芋8號、隴薯7號、滕育1號較當地種植的費烏瑞它品種表現出較高的增產效果,商品率較高,在再次試驗后若性狀穩定性高,則可在生產中推廣。

參考文獻:

[ 1 ] 謝從華.馬鈴薯產業現狀與發展[J].華中農業大學學報(社會科學版),2012(1):1-4.

[ 2 ] 李標,李飛,孫偉,等.不同栽培模式對馬鈴薯費烏瑞它產量的影響[J].農技服務,2010,27(11):1393,1403.

[ 3 ] 中國國家標準化管理委員會.馬鈴薯商品薯分級與檢驗規程:GB/T 31784—2015[S].北京:中國標準出版社,2015.

[ 4 ] 王學貴.珍珠蓮和巖木瓜的化學成分及其生物活性[D].廣州:華南農業大學,2009.

[ 5 ] 明道緒.田間試驗與統計分析:第2版[M].北京:科學出版社,2010.

[ 6 ] 韓峰,吳康,高雪,等.馬鈴薯不同種植模式與施肥的生長差異[J].貴州農業科學,2014,40(9):90-94.

[ 7 ] 梁馨文,任瑞麗,張麗清.馬鈴薯地膜覆蓋技術的應用與推廣方式探討[J].現代農業科技,2009(23):143-144.

[ 8 ] 王鳳,郭玉祥.馬鈴薯施肥技術研究[J].現代農業科技,2019(14):71.

[ 9 ] 郭寧,李文斌,沈玉芳,等.施肥深度對半干旱區冬小麥生物學性狀及產量的影響[J].麥類作物學報,2011,31(3):504-507.

[ 10 ] 邵小麗.馬鈴薯地膜覆蓋技術的應用與推廣方式[J].農村經濟與技術,2018(10):39.

[ 11 ] 吳軍,白文華,杜磊,等.馬鈴薯機械起壟黑膜覆蓋打孔栽培技術的應用效果[J].貴州農業科學,2018(7):34-37.

[ 12 ] 王亞藝,李松齡,張榮.不同栽培模式對馬鈴薯產量及肥料利用率的影響[J].浙江農業學報,2015,27(10):1802-1806.

[ 13 ] 張萌,趙歡,陳龍,等.貴州冬作馬鈴薯專用肥高效施肥技術[J].西南農業學報,2016,29(1):109-114.

[ 14 ] 王坤,白治輝,莫國華,等.測土配方施肥技術對馬鈴薯產量和效益的影響[J].貴州農業科學,2009,37(4):44-45.

[ 15 ] 張平良,郭天文,李書田,等.不同覆蓋種植方式與平衡施肥對馬鈴薯產量及水分利用效率的影響[J].干旱地區農業研究,2017,35(1):50-54.

[ 16 ] 付梅,馮文豪,吳軍,等.貴州冬作區早熟馬鈴薯新品種區域適應性鑒定及品質評價[J].種子,2021,40(2):121-128,142,149.