視覺語法下兒童繪本氛圍系統心理塑造功能研究

【摘要】視覺語法理論以韓禮德的系統功能語言學作為理論支撐,為人們深入理解多模態合作、完成意義建構提供了新思路。根據氛圍系統的三要素:自然飽和度、色溫、熟悉度,從視覺語法視角的再現意義、互動意義、構圖意義分析解讀其對兒童繪本《走進森林》中人物心理塑造的作用及功能,剖析繪本中小男孩的心理變化是怎樣通過氛圍系統體現的。

【關鍵詞】視覺語法;氛圍系統;心理塑造

【作者簡介】胡云豪,西安外國語大學英文學院,在讀本科生,研究方向:語言學。

信息化社會,很多書籍已不再是單一語言模態,更多為帶有文字、圖像等的多模態語篇。其中,兒童繪本便是典型代表。學者從不同角度對繪本進行了深層次解讀。秦眉華通過案例分析與對比,探討了《彼得與狼》中的敘事性元素,進一步思考了兒童教育與繪本之間的聯系。張萍、張慶彬基于功能語法與視覺語法理論,采用定性、定量相結合的研究方法,探究了《三只小豬》中的圖文意義建構。謝妮妮基于馬丁內茨和薩爾維的邏輯語義關系,探究繪本中的圖文關系。王汐基于系統功能語言學視域的三維翻譯模型,為翻譯過程及研究提供了一個更全面的語篇描述。在以上對繪本的研究中,基于視覺語法視角的通過氛圍敘述塑造人物心理的研究較少,本文試分析氛圍所包含的飽和度、色溫、熟悉度對塑造人物心理的重要作用。

一、 理論框架:氛圍系統

韓禮德等在《功能語法導論》中探討了語言的三大元功能:概念功能、人際功能和語篇功能。克瑞斯和凡·勒文基于理念語法不應局限于語言,而應將語言的三大元功能運用到視覺圖像中,提出了“視覺語法”這一概念。

2002年,克雷斯和凡·勒文提出色彩是一種符合三大元功能的視覺資源。在概念功能層面,色彩是顏色的呈現;在人際功能層面,色彩帶給讀者情感效應,即能正確反應出畫中人物的情緒及其帶給讀者的影響;在語篇功能層面,色彩可以強調作者想要突出的元素,且可用于連接敘事語篇。

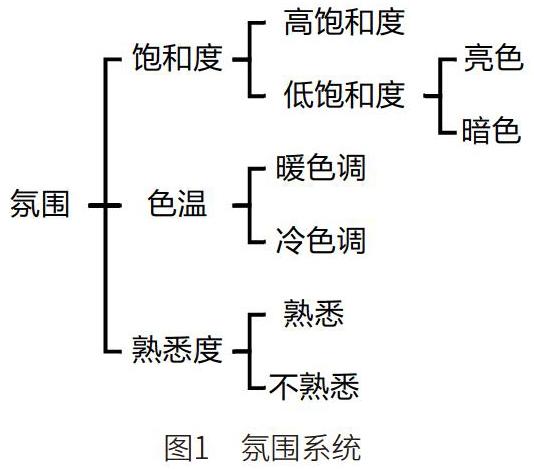

Clare Painter在《閱讀視覺敘事——兒童繪本中的圖像分析》一書中提到了激活氛圍的三大元素:自然飽和度、色溫、熟悉度(見圖1)。自然飽和度取決于使用顏色的飽和度;色溫基于顏色分為暖色調及冷色調;熟悉度取決于同一圖像系統中不同顏色的使用情況,即色差使用量。通過這三大元素,使書中人物、環境、心理描述都得以呈現。

本文選擇繪本大師安東尼·布朗作品《走進森林》為研究對象,這本書以其陰郁恐怖的氣氛、出乎意料的結尾及不同童話故事的客串廣受贊譽。繪本包括扉頁和前后封面共28頁。從視覺語法視角對圖像進行歸納解讀,根據激活氛圍的三大元素進一步分析圖中色彩氛圍的作用。

二、 《走進森林》文本分析

該繪本講述了一個等待父親回家的陰郁小男孩前往奶奶家送面包,為更快地回家以免錯失父親歸來,小男孩選擇了從未走過的森林小路,在一路的恐懼中最終到達了奶奶家,并見到了歸來的父親。

繪本中首先出現的“I missed Dad” 以及小男孩在家四處張貼的紙條“Come home Dad”均明示出小男孩對于父親的思念,同時也表現出未知父親何時才能歸來的煩悶心理。男孩面對森林的望而卻步和“The forest was becoming darker and colder”中對于男孩內心恐懼的隱喻描繪,以及“feel scared”等明示恐懼的詞匯都體現出男孩的不安,為最后心理的急劇變化埋下了伏筆。

概念功能在視覺語法中對應再現意義,對世界中不同事物間的關系進行闡述,或闡明不同參與者間的關系。

飽和度的使用可以創造不同場景元素及呈現感受。本書主要描寫小男孩在森林中的所見所聞,森林中發生的故事占繪本內容的66.7%。森林中場景為典型的低飽和度、偏輕柔的陰郁色彩體系。小男孩從最初思念父親的陰郁到后來對森林小路的恐懼,都由低飽和度體系及以灰、白、黑為主調的色彩呈現出來。森林中的小男孩作為畫面中唯一的“彩色元素”區別于周圍環境,顯示了小男孩在森林中的突兀,也為后文他遭到不同的際遇埋下伏筆。

在森林的最后幾幕中,出現一件鮮紅外套,使人聯想到童話故事《小紅帽》,也可理解為小男孩心中對走出森林與家人團圓的希望。這一高飽和度元素的出現,為后文小男孩到達奶奶家后提升圖像飽和度做了鋪墊。

色溫包含暖色調及冷色調,暖色調以紅色、黃色等熱烈顏色為主,冷色調以偏冷淡的藍色、綠色等為主。冷熱色調的選擇不僅可以描繪冷、熱的物理環境,也可用于反映情感的陰影。母親與小男孩的早餐場景中,兩人呆滯的表情,以及冷色調的綠墻白桌表現出母子對父親遲遲不歸家的焦慮和憂郁;文末小男孩成功到達奶奶家,奶奶家亮黃色的墻烘托出小男孩重見父親的欣喜。

繪本前部分包含小男孩等待父親歸家與小男孩森林之旅兩個情節,后部分包括小男孩在奶奶家與父親重聚的情節。文中的前半部分使用了統一的冷色調元素,包含家里的綠墻白桌和森林的灰暗色調,而相比后半部分統一的暖色調元素,包含了強烈凸顯的黃墻及黃色溫暖的燈光,這一對比顯得愈加強烈,而這兩者以強烈映照形成的聯系也為小男孩心境前后的變化引申出圖像彰顯。陰郁、單調的冷色調和溫暖、熱烈的暖色調的相互交映暗示隱喻了小男孩心中愁郁與愉悅的轉換。

熟悉度是通過圖像中的色彩區分實現。因人們日常以各式的顏色來體驗世界,故圖像中出現的顏色越多,熟悉度就越大,而當一幅圖像被限制在一種或兩種色調,或單一顏色時,熟悉度反之則減小。而這方面的氛圍與“模態”的視覺表達有關,其是由包括色差的許多視覺維度實現的。文中當小男孩踏入森林后,森林里的景象是灰蒙的,只有蒼白的雪和灰色的樹林,整體的熟悉度處于低迷狀態。

文中出現的紅外套與灰白森林的強烈對比使作者可通過一個元素的強烈色來作為強調的手段,將紅外套的出現作為緊扣小男孩愈感寒冷的聯系。

1. 互動意義。人際功能在視覺語法中對應互動意義,圖像可以將讀者與圖像世界連接起來,建立兩者之間的一種互動關系,推動讀者對于圖像氛圍引發情緒反應。

如上文所提到,森林的整體色彩呈現出低飽和度、偏輕柔的特點,而其將灰、黑、棕作為代表色,這類灰暗色調通常會給人帶來一種莊嚴神秘的感覺,有助于營造出恐怖或者悲痛的氛圍。文中通過運用這一氛圍,將小男孩心中的恐懼憂慮呈現出來。作者將灰暗陰森樹林的氛圍烘托得淋漓盡致,更是運用了形似樹妖的大樹洞等意象輔助氛圍的營造,讓讀者在瀏覽過程中不經意中體會到小男孩心里的恐懼,并引發其對于小男孩迷離于森林的擔憂。

該繪本中經典的由低飽和度向高飽和度跳躍的圖像技巧為小男孩從沮喪到喜悅的跳躍提供了圖像支持,而這突如其來的團圓結局,無疑舒緩了讀者們緊張的內心。作者在文中最后采用了紅外套這一意象,且小男孩的目的地正是奶奶家,讀者們無疑會將其對比聯想到經典故事《小紅帽》,而當小男孩敲門詢問奶奶是否在家時,奇怪的音調更是讓讀者愈加擔憂,而當進門迎來的是因生病聲線變化的奶奶時,讀者的心緒豁然開朗,開門迎來的不是曾猜測的狼外婆,而是笑容可掬的奶奶。

如上文提到,文中早餐情景出現的綠墻正是母親與小男孩陰郁內心的外在表現。從兩人的表情即可看出的情緒,作者卻以背景形式再次呈現,這實則旨在利用繪本的氛圍營造,大片綠色的冷色調將讀者帶入人物的悲傷世界,讓讀者深刻體會家中隨處張貼的“Come home Dad”背后小男孩的憂傷。而文中最后的黃墻也利用同樣的原則,即使奶奶及父親臉上已布滿團聚的笑容,但作者仍用大片的黃墻及溫暖黃色的燈光來烘托暖色調的氛圍,將讀者拉入大團圓的氣氛中。

2. 構圖意義。概念功能在視覺語法中對應再現意義,語篇的構圖及不同突出的元素推動體現圖像的連續性,將敘事元素串聯。

低飽和度的森林情節到高飽和度的團聚情節,在這驟然情節變化中,伴隨的是作者畫中補充的細節。小男孩旅途中的抑郁不安使其世界都整體黯淡,而最終的團聚讓光亮重新回到了小男孩心中,而外部世界也重拾高飽和度的色彩。

正如上文所述,小男孩的陰郁通過心中的世界折射到了現實世界中,小男孩眼中的世界只剩下冷色調的綠、藍及無窮無盡的灰暗森林。而當團聚時刻來臨時,消極的折射被驅散,暖黃的燈光及墻映照在了圖像中,從前后的墻壁變換,承前啟后,映照小男孩的內心活動,推動了故事的發展。

文中最為鮮明的意象紅外套無疑為本文增添了許多含義,其高強度的顏色不僅起到強調作用,且使其產生強烈的視覺效果,增強色彩對比,可以有效地拉開畫面層次,使畫面充滿張力和力量。正如上文提到的《小紅帽》這一情節,實則在這頁繪本上,在樹林深處有一只隱秘在樹后的狼,且當小男孩最終到達奶奶家時,奶奶家的房頂呈現的也是一對狼耳,這更加牽動了讀者的心,更加為男孩擔憂,也為后文突如其來的反轉奠定基礎。

三、結語

該繪本通過色彩巧妙地運用,將視覺氛圍烘托得淋漓盡致,并將小男孩內心無窮盡的陰郁及最后的愉悅通過圖中色彩表現出來。

該繪本實則在終頁運用了氛圍去環境一手法,一種情緒可以通過沒有任何設置的人物或物體所描繪的色彩的“飛濺”來創造。僅描繪了母親的懷抱及其笑顏,去除了多余的環境描述,強調出母親的形象,將團圓氣氛烘托達頂點。在該圖中,母親一改最初的呆滯神態,剩下的只有溫暖的笑容。而這也照應前文所有的陰暗、低沉元素,這些元素疊加于小男孩內心久未散去的陰郁和恐懼,而實則終為一家人的團圓。

參考文獻:

[1]秦眉華.解析當代兒童繪本的敘事性元素:以《彼得與狼》為例[J].美術教育研究,2020(19):60-61.

[2]張萍,張慶彬.元功能視角下多模態語篇的圖文意義建構:以《三只小豬》為例[J].鹽城師范學院學報(人文社會科學版),2020(3):73-82.

[3]謝妮妮.《格林童話》中圖文關系的邏輯語義擴展探討[J].外語教學,2014(1):21-25.

[4]王汐.實例化、實現化與個體化三維翻譯視角:以《道德經》英譯為個案[J].外語教學,2018(2):86-90.

[5]HALLIDAY M A K, MATTHIESSEN C. An Introduction to Functional Grammar[M]. London: Arnold, 2004:29.

[6]KRESS G, Van LEEUWEN T.Reading Images: The Grammar of Visual Design[M]. London: Routledge, 2006.

[7]PAINTER CLARE J R. MARTIN,UNSWORTH LEN.Reading Visual Narratives: Image Analysis in Children's Picture Books[M].Equinox Publishing Ltd, 2012.

[8]李揚.繪本漫畫中的色彩設計初探[J].中國文藝家,2017(7):143.